Recherche

Science et Génie des Matériaux : 40 ans d’histoire à l’INSA Lyon

La discipline est à l’honneur en cette fin d’année à l’INSA Lyon, qui s’apprête à décerner 3 diplômes de Docteur Honoris Causa à des personnalités de rang international dans le domaine.

3 questions à Bernard Normand, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon spécialisé en science des matériaux.

Quelle est la place des sciences des matériaux à l’INSA Lyon ?

L’INSA est une école qui a toujours su être visionnaire et s’adapter aux tendances. Elle a évolué avec son temps, et continue de le faire, aussi bien au niveau de la recherche que du développement.

Au départ, le département SGM (Sciences et Génie des Matériaux) était constitué de disciplines dont les contours étaient bien définis, à l’instar de la chimie, la physique, la mécanique, etc. Il était alors le département de Physique des Matériaux. Peu à peu, et notamment au début des années 1980, on a observé une mutation qui accompagnait le métier d’ingénieur et une évolution vers la Science pour l'Ingénieur et donc vers la Science des Matériaux, une vision beaucoup plus ingénierie qui inclut "les procédés" et "la durabilité". C’est ainsi qu’au début des années 1990, le département a été rebaptisé le Département de Science et Génie des Matériaux.

L’une de ses grandes forces a été de s’appuyer sur plusieurs laboratoires : l’INL (Institut des Nanotechnologies), l’IMP (Ingénierie des Matériaux Polymères) et MATEIS (Matériaux, Ingénierie et Sciences). Une spécificité de l’INSA Lyon qui permet de couvrir toutes les classes des matériaux et un large spectre de fonctionnalités… Pour répondre ainsi à toute cette évolution de l’ingénierie, qui s'inscrit dans l'intérêt croissant qu'ont d’autres laboratoires, comme le LAMCOS ou encore le CETHIL, AMPERE, GEOMAS, etc., pour l'intégration des matériaux dans leurs recherches.

De mon point de vue, ces évolutions que portent l'INSA sont en miroir de l'évolution de la science des matériaux. En effet, les préoccupations de l'ingénieur d'aujourd'hui sont placées au centre de l'interaction des disciplines mais correspondent également aux réponses technico-économiques. Et tout ceci est en phase avec ce qui est illustré par les grands thèmes de la Recherche INSAlienne à savoir : le transport, l’énergie, la santé, pour ne citer que ceux-ci. La question est donc, qu'est-ce qu'on fait sans les matériaux pour envisager un produit industriel ? rien !

Qu’est-ce qu’un ingénieur spécialisé en Sciences et Génie des Matériaux ?

Quand on pense matériaux, on pense souvent à une fonctionnalité, comme la mécanique ou encore la semi-conductivité. Mais il faut compter sur la combinaison d’autres fonctionnalités comme la chimie, la physique ou la thermique, par exemple… Que les collègues d’autres disciplines me pardonnent, j’ai peur d’en oublier… Je dis à mes étudiants qu’un ingénieur en Science des Matériaux doit gérer la complexité de la multifonctionnalité.

Le but de notre formation est donc de diplômer des ingénieurs qui restent généralistes, et pluri-compétents, avec bien sûr une spécialisation Matériaux. Elle leur permet de mener une approche systémique dans l’optimisation et la définition des matériaux et des procédés avancés d’élaboration.

Les étudiants sont très enthousiastes à l'idée de suivre ces formations pour intégrer des entreprises nationales qui ont besoin de notre modèle d'ingénieur-matériaux. Le modèle s’exporte aussi très facilement et est même recherché par les entreprises dans le monde entier.

Que va-t-il se passer le 7 décembre prochain à l’INSA Lyon ?

L’INSA Lyon décerne 3 diplômes de Doctorats Honoris Causa, un titre honorifique que l’on décerne rarement à trois lauréats en même temps ! Il s’agit de personnalités qui comptent beaucoup dans la longue liste des partenariats internationaux du laboratoire MATEIS à savoir : Niels de Jonge, de l’Université de Saarland, Yukitaka Murakami, de l’Université de Kyushu et Antoni P. Tomsia, de l’Université de Californie seront donc honorés. Ils ont la particularité de partager les valeurs de transmission et d’humanité que défend l’INSA. C’est pourquoi il était important de le faire en cette année anniversaire de l’INSA, qui fête ses 60 ans. C’est une formidable occasion de mettre à l’honneur les 40 ans de formation en Science des Matériaux et les 10 ans du laboratoire MATEIS.

Le programme du 7 décembre 2017

Le déroulé des interventions est construit pour refléter la structuration matricielle du laboratoire MATEIS en 6 équipes de recherche : 3 équipes dont le champ recouvre une classe de matériaux, et 3 équipes qui présentent une activité générique. Les interventions des chercheurs et des Docteurs Honoris Causa sont positionnées en fonction de cette structure.

Stéphanie Deschanel, chercheur au laboratoire MATEIS de l’INSA Lyon et Jérôme Weiss, chercheur au CNRS, ont uni leurs plumes pour élaborer une publication récemment mise à l’honneur dans la revue Scientific Reports, parue le 20 octobre dernier. Leur sujet ? La rupture par fatigue des matériaux : vers un contrôle plus performant.

Contexte

Dans l’industrie, la moitié des ruptures mécaniques des systèmes sont dues à des ruptures de fatigue, causées par l’effet cumulatif de sollicitations mécaniques cycliques. Celles-ci résultent de la propagation de fissures qui sont particulièrement difficiles à déceler car elles n’entrainent pas de modification apparente des propriétés des matériaux et aujourd’hui, seuls des outils d’analyse globale de la matière tentent de détecter ces microfissures.

Découverte

Des chercheurs du CNRS et de l’INSA Lyon ont découvert des signaux acoustiques spécifiques à la propagation des fissures de fatigue au sein de matériaux métalliques. Ces ondes (ou microséismes) émises à chaque cycle de charge sont considérées comme des alarmes précoces et fiables de la fatigue des matériaux. Cette découverte ouvre ainsi la voie à de nouveaux outils de contrôle non-destructifs et plus performants pour l’industrie.

International

Habitat au Tchad : vers plus d’économie d’énergies

La terre crue pour remplacer la construction classique en agglomérés et réduire les dépenses énergétiques ? C’est à l’étude au Tchad et au Burkina Faso grâce à la recherche accompagnée par l’INSA Lyon.

Dans l’œil du Centre National pour la Recherche et le Développement (CNRD) du Tchad : l’habitat traditionnel et plus particulièrement les dépenses énergétiques de ces constructions qui atteignent des sommets tout au long de l’année. En effet, températures fortes et soleil constant engendrent une surconsommation des climatiseurs, qui finissent eux-mêmes par chauffer les parois des habitations et autres bureaux, ajoutant ainsi à la chaleur ambiante.

« Nous aimerions gagner 5 à 6 degrés à l’intérieur de l’habitation, en allant vers l’utilisation de certains matériaux locaux comme la terre crue, explique Jean-Yves Champagne, chercheur à l’INSA Lyon très impliqué dans la recherche au Tchad. Nous sommes en train de construire une cellule expérimentale d’un habitat en BTS, Briques de Terre Stabilisée, à N’Djamena, au sein du CNRD. Elle est montée juste à côté d’un bâtiment existant de composition « béton », très classique au Tchad, pour nous permettre de mettre les deux constructions en comparaison. Les 4 faces seront analysées au fil du temps pour parvenir à envisager des solutions plus viables thermiquement » précise Jean-Yves Champagne.

Terre crue ou béton aggloméré ? C’est ce que doit déterminer le projet CABET (Construction Alternative Basse Energie) accompagné par le Fonds de Solidarité Prioritaire mis en place par le Ministère des Affaires Etrangères français. Les résultats de ce projet ont pour intérêt de pouvoir guider ensuite la construction de Centres d’Apprentissage de la Langue Française dans deux villes du Tchad, Mongo et Moundou.

« On construit cette cellule expérimentale avec une approche évolutive, ce qui nous laisse la possibilité de nous adapter progressivement et de l’équiper ou non d’un plancher isolant, de fenêtres à double vitrage ou d’isolation des murs et du plafond. Cette approche environnementale nous amène à utiliser des matériaux locaux traditionnels avec des renforts en fibre végétale » ajoute Jean-Yves Champagne.

Cette recherche sur l’habitat en terre crue est accompagnée par des travaux de recherche sur les matériaux menés à l’INSA Lyon par Elodie Prud’homme, Maître de Conférences au Département Génie Civil et Urbanisme et chercheuse au laboratoire MATEIS (Sciences des Matériaux) qui travaille sur le même type de projet au Burkina Faso, à Ouagadougou, plus précisément à l'école 2iE.

Cette approche scientifique, qui accompagne une doctorante, permettra de comparer les deux sites qui présentent quasi le même climat mais avec des matériaux d’habitats différents, et déclencher la réflexion sur le développement de quartiers éco-environnementaux dans les deux villes concernées par l’expérience.

Les liens de l’INSA Lyon avec l’Afrique Sub-Saharienne, se tissent tant sur le plan de la recherche que sur celui de l’enseignement. Avec l’ouverture de l’INSA Euro-Méditerranée en septembre 2015, premier INSA construit à l’international, le Groupe INSA souhaite répondre à la problématique de formation de l’ingénieur d’aujourd’hui sur le sol africain.

« L’Afrique se met aussi en ordre de marche pour répondre aux attentes de formation d’ingénieurs de haut niveau. 7 pays africains sont impliqués dans un réseau qui ne souhaite que grandir : les 3 pays du Maghreb, le Tchad, le Burkina Faso, le Sénégal et la Mauritanie » complète Jean-Yves Champagne.

Additional informations

Recherche

MATEIS à l’honneur dans la revue Nature Communications !

Dans le cadre d’une collaboration avec deux universités anglaises de renom (Imperial College London et Queen Mary University London), Sylvain Meille et Jérôme Chevalier, chercheurs au laboratoire MATEIS, ont participé à la mise au point de nouvelles céramiques plus résistantes et permettant un autodiagnostic. Ces travaux font l’objet d’une publication dans la revue Nature Communications.

Entretien avec Sylvain Meille.

Que représente pour vous une publication dans Nature Communications ?

Nature Communications est un journal affilié au célèbre journal Nature et lorsque nous sommes publiés dans ces pages, nous bénéficions d’une belle visibilité. C’est rare et on est très content ! D’autant plus que cet article est en open-access et peut être consulté par tout le monde.

Sur quoi porte cet article ?

Il illustre une belle collaboration européenne entre le laboratoire MATEIS de l’INSA Lyon et deux universités anglaises prestigieuses. En effet, nous avons reçu dans notre laboratoire un doctorant, Claudio Ferraro, recruté dans le projet européen Biobone (réseau Marie Curie). La particularité de ce réseau est de nous amener à choisir un doctorant non originaire du pays dans lequel il effectue sa thèse. Claudio est napolitain, il a effectué sa thèse à l’ Imperial College London. Au cours de sa thèse, il a passé 6 mois au laboratoire MATEIS au cours desquels nous avons travaillé ensemble. Avec Jérôme Chevalier, directeur du laboratoire MATEIS, nous avons participé à la mise au point de nouvelles céramiques multifonctionnelles. Plus précisément, nous avons participé à la caractérisation mécanique de nouveaux matériaux bio-inspirés. C’est l’objet de la publication.

Qu’avez-vous concrètement découvert ?

Un matériau qui conduit bien l’électricité et qui est très résistant mécaniquement. En somme, une combinaison de propriétés originale ! Grâce à une microstructure composite, ce matériau possède un réseau interconnecté de graphène avec une matrice en verre d’oxycarbure de silicium. On a découvert qu’il présentait une conductivité électrique très supérieure à d’autres composites céramiques suite à la présence du réseau interconnecté de carbone.

En terme d’application, cela offre la possibilité d’autodiagnostic d’une structure. Je schématise : si mon matériau est sain, il est conducteur d’électricité. S’il est défectueux, je peux le savoir parce qu’il sera moins conducteur.

Dans un même temps, les interfaces entre le graphène et la matrice permettent également un effet de renforcement mécanique en déviant les fissures, évitant ainsi une rupture fragile et brutale, comme il a été observé sur la nacre des coquillages. Etudier ce qui se passe dans le vivant et s’en inspirer pour fabriquer des matériaux innovants, c’est ce qu’on appelle la bio-inspiration.

Pour en savoir plus :

- Using graphene networks to build bioinspired self-monitoring ceramics, OT. Picot, VG. Rocha, C. Ferraro, N. Ni, E. D’Elia, S. Meille, J. Chevalier, T. Saunders, T. Peijs, MJ. Reece, E. Saiz, Nature Communications, 8, 14425 (2017)

MATEIS : mateis.insa-lyon.fr

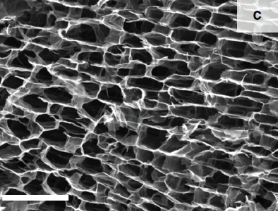

Réseau de graphène avant imprégnation par la matrice, barre d’échelle 100 µm

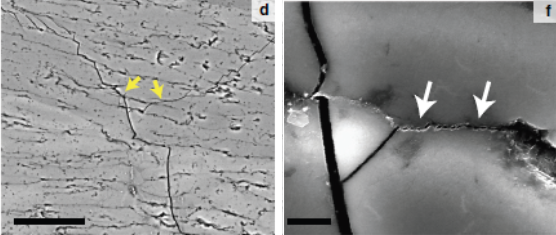

Illustration de la déviation de fissures aux interfaces, barre d’échelle 50 µm (image d) et 2 µm (f)

Les recherches présentées dans Nature Communications par l’équipe de MATEIS s’intègrent dans la stratégie de la Bio-inspiration. Par Bio-inspiration, les chercheurs cherchent à comprendre et imiter certains processus que l’on retrouve dans la nature pour réaliser des nouveaux matériaux ou des technologies plus performantes. Ceci ne date pas d’hier, et Léonard de Vinci était sans le dire un des précurseurs !

Aujourd’hui, grâce à des technologies d’observation toujours plus fines, des modèles de comportement (du vivant et des matériaux) mieux compris et grâce aux procédés avancées de fabrication qui s’inspirent eux même parfois de processus naturels, les chercheurs sont de plus en plus capables de mimer les structures du vivant. C’est un des centres d’intérêt de l’Atelier de Recherche (AIR) BIG (pour Bio-Inspiration Group) à l’INSA, qui regroupe des chercheurs en sciences de l’ingénieur, du vivant et en sciences humaines. Les sujets traités vont de la nacre comme source d’inspiration de matériaux ultra-résistants, à la cuticule des insectes pour créer de nouvelles surfaces ou encore de réflexions sur la ville biomimétique.

Plus d’information sur l’AIR BIG : https://www.insa-lyon.fr/fr/air-big-bio-inspiration-group

Additional informations

Recherche

Premier poste à l’INSA Lyon, première enveloppe pour sa recherche !

Dans le cadre de l’appel à projets « IMPUSION 2017 », le comité scientifique du PALSE, Programme Avenir Lyon Saint-Etienne, a sélectionné la candidature de Guilhem Baeza en retenant son projet ouvrant la voie à l’élaboration de nouveaux élastomères hautement recyclables.

La somme de 75 000 euros a ainsi été attribuée à l’équipe de recherche PVMH (Polymères, Verres et Matériaux Hétérogènes) du laboratoire MATEIS pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017.

3 questions à Guilhem Baeza.

Qu’est-ce que l’appel à projets « IMPULSION 2017 » ?

Chaque année, tous les chercheurs arrivant sur Lyon ou Saint-Etienne et qui n’ont pas passé les 4 dernières années sur ces territoires peuvent répondre à cet appel à projets afin de « booster » leur implantation. C’était mon cas. J’ai été recruté cet été à l’INSA Lyon pour occuper mon premier poste de Maître de Conférences, au département Science et Génie des Matériaux, tout en poursuivant mes recherches au laboratoire MATEIS.

J’ai passé les 6 premiers mois de l’année 2016 à l’Université de Leeds, en post-doc, sur l’élaboration de polyélectrolytes solides pour les batteries Li-ion. Avant cela, j’avais travaillé deux ans en Crète sur un projet européen mêlant une dizaine de partenaires spécialistes des réseaux supramoléculaires. Ingénieur diplômé du Politecnico de Turin, j’ai poursuivi une thèse CIFRE avec Michelin et l’Université de Montpellier et connaissais bien entendu l’INSA Lyon de réputation.

Pouvez-vous présenter votre projet ?

Mon projet, « Des matériaux polymères nano-architecturés innovants pour une industrie durable », a été spécialement écrit pour répondre à cet appel à projets. Dans ce cadre, je travaillerai sur une famille de matériaux, les élastomères thermoplastiques, ayant des propriétés mécaniques semblables à celles du caoutchouc à température ambiante (flexibilité, stabilité chimique…) mais pouvant être fondus autour de 150°C. Ces caractéristiques offrent une alternative sérieuse aux élastomères dits vulcanisés (infusibles) en terme de recyclage, une problématique qui concerne particulièrement le vaste monde des matériaux « plastiques ».

Ce projet a la particularité de réunir un grand nombre d’acteurs, pour la plupart d’anciens collaborateurs avec qui j’ai eu le plaisir de travailler durant mes expériences de post-doctorat. Ainsi, le groupe industriel néerlandais DSM (Maastricht) fournira les polymères synthétisés à façon. Des partenariats en Grèce (Héraklion) et en Belgique (Louvain-la-Neuve) nous serons aussi très utiles pour caractériser leurs propriétés mécaniques. Nous nous rendrons également en Allemagne (Halle) pour sonder la dynamique moléculaire de ces matériaux par Résonnance Magnétique Nucléaire, me permettant, en outre, de me perfectionner à l’utilisation de cette technique avant de l’importer à MATEIS via l’acquisition d’un spectromètre bas-champ.

Quel regard portez-vous sur ce genre de dispositif mis en place par l’Université de Lyon en direction de la Recherche ?

Je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité de postuler et d’avoir été choisi. Je tiens d’ailleurs à remercier Laurent Chazeau (chef d’équipe PVMH) et Jérôme Chevalier (directeur de MATEIS) pour leur soutien. En France, les chercheurs prennent leur poste sans dotation, si ce n’est de quoi s’équiper d’un ordinateur, contrairement à d’autres pays (notamment les Etats-Unis) où le poste s’accompagne d’un budget alloué à la recherche. Grâce à ce programme, j’ai la chance de pouvoir démarrer mes activités dans de très bonnes conditions.

« IMPULSION 2017 » présente aussi l’intérêt d’être tourné vers l’international et d’encourager de facto les partenariats permettant d’élever le niveau des recherches. Travailler dans ce contexte est très enrichissant aussi bien professionnellement que personnellement et j’espère vivement pouvoir développer mon parcours sur ce type de projets multi-approches.

Additional informations

Recherche

Le prix du Best Poster pour un INSA, Guillaume Vouaillat

Ingénieur diplômé en 2015 du département Génie Mécanique Développement, Guillaume Vouaillat, en thèse aux laboratoires LaMCoS, MATEIS et LabECAM a reçu le prix du Best Poster lors du 43ème Leeds-Lyon Symposium on Tribology (The Jost Report – 50 years on, Leeds, Grande-Bretagne, 6-9 septembre 2016). Ses travaux de recherche concernent l’étude du micro-écaillage, un type de défaillance particulier pouvant survenir sur des engrenages présentant des rugosités excessives. Son poster était intitulé :"Analysis of Rolling Contact Fatigue on Aeronautic Gears". Entretien.

Pouvez-vous résumer en quelques mots votre travail de thèse ?

Mon travail s'inscrit dans le cadre de la Chaire SAFRAN (Safran Transmission Systems) - INSA de Lyon - ECAM Lyon intitulée : "Innovative Mechanical Transmissions for Aeronautics". Il s'agit en fait d'étudier plus en profondeur les engrenages d'une transmission de puissance (quasi-similaire à une boîte de vitesse automobile) disposée sur les réacteurs fabriqués par le groupe. Je m'intéresse tout particulièrement à un type de défaillance qui peut survenir autant sur les systèmes en contact (roulements, engrenages, etc.) des éléments aéronautiques que dans d'autres milieux industriels (automobile par exemple).

L'objectif de l'étude est donc de comprendre ce phénomène et ses origines à l'intérieur du matériau par des observations expérimentales et de traduire ces analyses dans un modèle numérique qui sera fourni au partenaire industriel en fin de Thèse.

Que ressentez-vous suite à cette distinction ?

Tout d'abord et avant tout une grande fierté!

La fierté que mon travail soit reconnu à cette échelle pour un projet ayant débuté il y un an seulement. C'est vrai que l'on se rend compte à ce moment de l'importance d'un tel travail lorsqu'il est choisi pour son caractère innovant et pour les attentes qu'en ont les auditeurs. Car c'est sûr, une récompense donne un coup de fouet et de motivation immense pour la suite des recherches que l'on sait suivies. Je suis aussi fier que grâce à moi et par votre intermédiaire, on puisse s'intéresser l'espace de quelques minutes à la Tribologie, aux engrenages, aux roulements qui compensent leur caractère peu "sexy" par leur importance dans les études industrielles d'aujourd'hui et de demain.

Ensuite, de la reconnaissance envers tous mes directeurs de Thèse et encadrants industriels pour le temps qu'ils m'accordent, pour le fait qu'ils m'aient proposé cette Thèse et pour tous les bons moments qui resteront à la fin. Envers mes prédécesseurs du LaMCoS qui ont pris du temps en début de Thèse pour me transmettre leur savoir. Envers tous les autres collègues qui font du quotidien un moment heureux à partager.

Je suis enfin très heureux d'avoir remporté finalement le prix du Best Poster à cette conférence et reconnaissant envers Jenna, la personne en charge de la coordination de l'évènement à Leeds, qui pour l'anecdote (qui fait toujours autant rire mon directeur de Thèse) a rectifié en ma faveur l'inscription que j'avais réalisée pour l'année 2017 (soit la conférence de l'an prochain qui se déroulera à Lyon).

Quelle sera la suite de votre parcours ?

Concernant la Thèse, la période de deux ans restante doit me permettre d'approfondir les résultats relatifs à la problématique de la Thèse; ceci par de nouvelles observations expérimentales réalisées en partenariat entre le LaMCoS et MATEIS ainsi que par la traduction de ces analyses dans le modèle numérique.

A plus long terme, j'envisage toujours plusieurs possibilités : la Recherche en entreprise et possiblement chez SAFRAN ou la Recherche Universitaire et l'Enseignement avec lesquels je me familiarise avec les TP de dynamique effectués pour les 3GM (que je salue).

Légende photo

Le prix du Best Poster a été remis à Guillaume Vouaillat par le Pr. Emérite Duncan Dowson de l’Université de Leeds.