Entreprises

« J’évitais les projets liés au handicap par peur d’être stigmatisé, mais j’avais une valeur ajoutée sur l'accessibilité numérique »

Diplômé du département informatique en 1988, Olivier Ducruix a mené une carrière d’ingénieur déterminé. Atteint d’une maladie rétinienne dégénérative, il conclut sa dernière année d’études à l’INSA Lyon, loupe en main et oreille attentive. Rapidement, il intègre France Télécom, dans une ère où l’accessibilité aux personnes en situation de handicap n’en est qu’à ses balbutiements. Qu’importe : il n’a jamais douté de sa capacité à contribuer à la valeur d’une entreprise malgré sa malvoyance. Aujourd’hui, ce passionné de voile est membre de l’équipe de France de paravoile, et aussi champion du monde en double. De cette passion, est née SARA, une application qui ouvre désormais la voie à l’indépendance des navigateurs malvoyants. Olivier Ducruix raconte son parcours.

Entré à l’INSA Lyon en 1983, vous avez effectué vos cinq années d’études d’ingénieur avec un trouble de la vision dégénérescent. Comment s’adaptait-on à la fin des années 1980 pour suivre une formation d’ingénieur avec un handicap visuel ?

J'ai passé cinq années extraordinaires à étudier, avec beaucoup de plaisir ! Cette déficience visuelle, due à une maladie de la rétine, a été détectée dès la maternelle, donc j’avais déjà développé une certaine capacité d’adaptation. J'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement hyper sympa où, malgré l'absence de dispositifs formels à cette époque, il y avait beaucoup de bienveillance et une vraie écoute de la part des professeurs. Ils faisaient attention à moi et adaptaient leur approche, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai terminé mes études avec l'aide d'une loupe et des photocopies A3, je prenais mes cours à l'oreille et comptais aussi sur mes amis pour me fournir des notes. Plus tard, quand l’ordinateur a commencé à se démocratiser, j’ai utilisé des outils de synthèse vocale et des logiciels de zoom qui facilitaient la prise de notes au clavier. En clair : avec un peu d’aide de la part de l’entourage et de la volonté, on s’adapte ! J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en 1988.

Vous menez toute votre carrière au sein de France Télécom, aujourd’hui Orange. Des postes techniques, au management, c’est finalement une loi et l’avènement du web qui créeront un poste né pour vous : vous devenez Directeur du Centre de Compétences en Accessibilité Numérique au sein de la société française de télécommunications.

Effectivement, j'ai commencé comme chef de projet, puis je suis devenu responsable réseau, architecte technique, puis responsable de département et directeur de projets transverses. Les postes techniques devenant de plus en plus difficiles sans la vue, j’ai rapidement pris des responsabilités, en manageant des équipes. Il y a des choses que l’on met de côté à cause du handicap, mais il y a aussi beaucoup de choses que l’on développe. Par exemple, puisque j’utilise mon oreille depuis tout petit, mon handicap devient un avantage aussi bien sur ma capacité à mémoriser, qu’à sentir la tempête se préparer à l’approche d’une réunion houleuse ! En 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances1 ouvre un nouveau champ : celui de l’accessibilité numérique. Les technologies et l'avènement du web offraient des opportunités incroyables pour rendre les outils plus accessibles. Pendant longtemps, je ne voulais pas être stigmatisé et je crois que j’évitais de travailler directement sur des projets liés au handicap. Mais j'ai compris que je pouvais apporter une réelle valeur ajoutée dans ce domaine. J'ai eu carte blanche pour développer des solutions techniques adaptées.

Le blind sailing est une discipline de voile destinée aux personnes aveugles © Jean-Louis Duzert

En matière de solutions techniques adaptées, la dernière en date est SARA, pour Sail and Race Audioguide, car plus qu’un ingénieur, vous êtes aussi champion du monde de paravoile en double. Comment est née SARA Navigation ?

J'ai découvert la voile grâce à des amis étudiants de l'INSA lors d'un week-end à Marseille, et j'ai immédiatement adoré. En 2009, j'ai rencontré Mathieu Simonet, président de l'association Orion lors d’un stage. Il avait développé des outils dans le cadre de sa thèse sur la problématique de la voile adaptée. En repartant de ce stage, j’étais un autre marin ! Lui avait développé un prototype sur PC qui permettait de naviguer avec davantage d’autonomie grâce aux informations fournies automatiquement, par un système d’annonces vocales. J’ai proposé à mon entreprise d’entamer ce projet en mécénat de compétences pour les dernières années de ma carrière. L’enjeu était de miniaturer cette application pour qu’elle tienne dans la poche des marins déficients visuels. Grâce au système GPS du téléphone et à une synthèse vocale, SARA donne des indications sur le cap du bateau, la vitesse ou le point de route à atteindre. Nous avons aussi développé une ceinture vibrante, avec Marine Clogenson, également ingénieure passionnée de voile, une sorte de girouette tactile, qui permet de ressentir la direction du vent par des vibrations. Désormais, j’emploie beaucoup de mon temps à promouvoir la voile pour les personnes déficientes visuelles, notamment avec le projet « Cécivoile », en lien avec l’UNADEV, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels. Ces initiatives ont offert à de nombreux marins aveugles une liberté et une joie de naviguer qu'ils pensaient ne jamais pouvoir expérimenter et j’en suis très heureux.

Olivier Ducruix est champion du monde de Paravoile © : World Sailing

Et puis vous avez une autre passion : la musique.

Tout à fait ! J’aime écrire des textes et j’ai déjà enregistré trois albums. D’ailleurs, je m’y remets avec ma fille, ingénieure INSA et chanteuse, elle aussi. Son mini-album s’appelle « Rédemption ». Pour ma part, je viens de sortir un single qui s’appelle « un vent de liberté », dans laquelle j’exprime la sensation de bonheur et de liberté que peut provoquer une sortie en mer pour un malvoyant. On a tendance à l’oublier, mais sans vision ou avec une vision déficiente, la mobilité sur Terre est réduite. La cécité est une embûche pour se déplacer dans l’espace, alors que sur un bateau, on est un peu comme des oiseaux, sans entraves. C’est un sentiment qui est partagé par beaucoup de pratiquants, si bien que cette chanson a été choisie comme hymne du prochain championnat du monde de blind sailing qui aura lieu sur le lac Léman (Sciez), fin juin. C’est une jolie récompense !

[1] La loi du 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » fixe le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental.

Formation

Élèves-ingénieurs, ils créent un outil pour aider les PME à réduire leur impact environnemental lié au numérique

Allonger la durée de vie des équipements, réparer plutôt que racheter, adopter une politique d’achat responsable : les solutions à disposition des entreprises pour maîtriser leurs impacts liés à leur parc numérique existent. Si les grandes entreprises s’y attellent dans le cadre de démarches RSE1, les plus petites comme les PME peinent encore à prendre le virage, faute de moyens et parfois de prise de conscience. Bien souvent, l’étape essentielle de mesure s'avère laborieuse et rend difficile la mise en place de mesures efficaces.

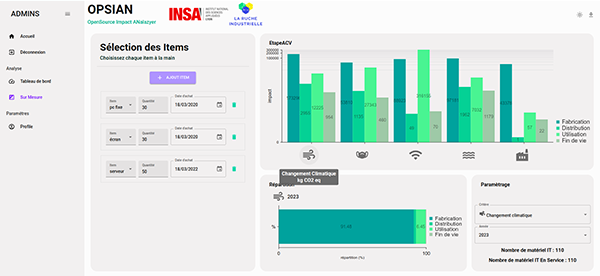

Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs en 4e année de télécommunications, ont développé OPSIAN, un analyseur d’impact des Technologies de l’Information (IT). Open source2, le logiciel a pour but de sensibiliser le plus grand nombre d’organisations, les outiller et les pousser à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique.

Un analyseur d’impact IT

Face aux conséquences écologiques non-négligeables induites par le numérique et une règlementation évolutive, les petites et moyennes entreprises ont souvent des difficultés à calculer l’impact de leur parc informatique. « La plupart des solutions existantes d’analyse sont des logiciels développés en interne au sein des grandes entreprises et qui restent inabordables pour des PME. Pour pousser ces petites et moyennes entreprises à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique, nous avons développé ‘OPSIAN’, un analyseur d’impact IT open source », expliquent Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs au département télécommunications de l’INSA Lyon.

OPSIAN permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement,

de sa fabrication à sa fin de vie en passant par sa distribution et son usage.

L e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

Mesurer l’impact : une tâche pas si facile

À partir d’une interface minimaliste, les directions de services informatiques des PME peuvent ainsi obtenir des chiffres concrets quant à leur parc informatique et numérique. Émissions de radiations ionisantes, usage des ressources, impact carbone, changement climatique, particules fines et contribution à l’acidification des océans : six critères sont ainsi passés au crible pour générer vingt valeurs qualifiant l’impact. « Dans la majorité des cas, évaluer l’impact de la fabrication d’un équipement numérique est plutôt difficile, car les constructeurs ne sont pas astreints à communiquer toutes ces données aux consommateurs. Si c’est le cas, elles ne sont pas assez précises ou ne couvrent pas tous les critères. Ainsi, afin de disposer de données  fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

Améliorations et perspectives

Déjà disponible et en phase d’amélioration, OPSIAN se veut être ergonomique, accessible et transparent. Le duo d'étudiants en télécommunications présentera bientôt l’outil à leur commanditaire, la Ruche Industrielle, mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous souhaiterions proposer une application professionnelle pour permettre aux entreprises de disposer d’un véritable outil d’aide à la décision. Il nous faudra très certainement travailler plus précisément aux données d’impact de la fabrication à la fin de vie des équipements dont nous parlions plus haut. Nous allons également y intégrer un moteur d’intelligence artificielle pour que la plateforme puisse prendre en compte les nouveaux modèles récemment sortis sur le marché. La DSI de l’INSA Lyon sera notre bêta testeur et nous espérons qu’OPSIAN sera rapidement utile à de nombreux services informatiques des petites et moyennes entreprises. »

[1] Responsabilité sociétale des entreprises

[2] Logiciel dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable

[2] Preuve de concept durable

Sciences & Société

Festival numérique du 9 novembre 2023 au 15 janvier 2024

Dans le cadre de leurs actions de médiation scientifique, le Centre Inria de Lyon et la Bibliothèque Marie Curie de l'INSA Lyon ont imaginé un Festival Numérique.

De nombreux ateliers et conférences sont organisés à la Bibliothèque Marie Curie entre novembre 2023 et mi-janvier 2024 : intelligence artificielle, protection des données, représentativité des femmes dans le numérique, etc.

Le festival a pour objectif de susciter des vocations à poursuivre des carrières scientifiques et de sensibiliser les étudiants à la recherche dans le numérique

Tous les événements sont accessibles à toutes et tous, gratuitement sur inscription.

- [Animation] Campus du Libre - 6e Édition 21 octobre, 9h30 à 17h30

- [Exposition] "Inria au coeur des campus" du 9 novembre 2023 au 15 janvier 2024 - Inauguration jeudi 9 novembre à 12h50 (sur inscription)

- [Conférence] Intelligence artificielle et apprentissage profond 20 novembre, 19h à 20h

- [Conférence] Comment communiquons-nous à l'ère du numérique ? 21 novembre, 13h à 14h (sur inscription)

- [Atelier] Comment programmer pour créer un instrument de musique électronique ? 23 novembre, 12h30 à 13h30 - apéritif offert - sur inscription

- [Animation] Lire pour s'affranchir - le Rendez-vous littéraire des MarieCurieux 23 novembre, 13h30 à 14h30 (sur inscription)

- [Atelier] Pourquoi faire une thèse en informatique ? 29 novembre, 12h30 à 13h30 (sur inscription)

- [Conférence] L'Intelligence artificielle, partenaire de création pour les musiques actuelles ? 1er décembre, 12h45 à 14h (sur inscription)

- [Conférence] Sommes-nous écoutés par les objets de notre vie quotidienne ? 12 décembre, 12h45 à 14h (sur inscription)

- [Conférence] Femmes et informatique : combler le ‘gender gap’ est une urgence 15 décembre 13h à 14h30 (sur inscription)

- [Animation] Lire pour s'affranchir - le Rendez-vous littéraire des MarieCurieux 19 décembre, 12h15 à 14h

- [Atelier] ChatGPT, étudiant modèle ? 9 janvier, 13h à 14h - apéritif offert (sur inscription)

- [Conférence] Vivre avec ChatGPT 15 janvier, 13h à 14h (sur inscription)

Sciences & Société

[Conférence] Sommes-nous écoutés par les objets de notre vie quotidienne ?

Conférencier : Matthieu Cunche, maître de conférences à l’INSA Lyon, membre de l’équipe Inria Privatics

Nous avons parfois l’impression que nous sommes écoutés par nos objets connectés : après avoir discuté d’un projet de voyage avec un(e) ami(e), on remarque qu’une publicité pour cette destination s’affiche sur une page Web. Nos appareils équipés de microphones (smartphones, assistants...) nous espionneraient-ils à notre insu ? Est-ce une simple coïncidence ? Comment expliquer ce phénomène constaté par de nombreuses personnes ?

Sur inscription

Additional informations

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6755

-

salle TD 201 ou Amphithéâtre (précisé le jour J) - Bibliothèque Marie Curie

Keywords (tags)

Last events

"Râtelier" - Exposition de fin d'année de la section Arts-Plastiques-études

From 22 May to 11 Jun50ᵉ édition du festival des 24 heures de l'INSA

From 23 to 25 May

Sciences & Société

[Programme] Festival numérique

Dans le cadre de leurs actions de médiation scientifique, le Centre Inria de Lyon et la Bibliothèque Marie Curie de l'INSA Lyon ont imaginé un Festival Numérique.

De nombreux ateliers et conférences sont organisés à la Bibliothèque Marie Curie entre novembre 2023 et mi-janvier 2024 : intelligence artificielle, protection des données, représentativité des femmes dans le numérique, etc.

Le festival a pour objectif de susciter des vocations à poursuivre des carrières scientifiques et de sensibiliser les étudiants à la recherche dans le numérique

Tous les événements sont accessibles à toutes et tous, gratuitement sur inscription.

- [Animation] Campus du Libre - 6e Édition 21 octobre, 9h30 à 17h30

- [Exposition] "Inria au coeur des campus" du 9 novembre 2023 au 15 janvier 2024 - Inauguration jeudi 9 novembre à 12h50 (sur inscription)

- [Conférence] Intelligence artificielle et apprentissage profond 20 novembre, 19h à 20h

- [Conférence] Comment communiquons-nous à l'ère du numérique ? 21 novembre, 13h à 14h (sur inscription)

- [Atelier] Comment programmer pour créer un instrument de musique électronique ? 23 novembre, 12h30 à 13h30 - apéritif offert - sur inscription

- [Animation] Lire pour s'affranchir - le Rendez-vous littéraire des MarieCurieux 23 novembre, 13h30 à 14h30 (sur inscription)

- [Atelier] Pourquoi faire une thèse en informatique ? 29 novembre, 12h30 à 13h30 (sur inscription)

- [Conférence] L'Intelligence artificielle, partenaire de création pour les musiques actuelles ? 1er décembre, 12h45 à 14h (sur inscription)

- [Conférence] Sommes-nous écoutés par les objets de notre vie quotidienne ? 12 décembre, 12h45 à 14h (sur inscription)

- [Conférence] Femmes et informatique : combler le ‘gender gap’ est une urgence 15 décembre 13h à 14h30 (sur inscription)

- [Animation] Lire pour s'affranchir - le Rendez-vous littéraire des MarieCurieux 19 décembre, 12h15 à 14h

- [Atelier] ChatGPT, étudiant modèle ? - 9 janvier, 13h à 14h - apéritif offert (sur inscription)

- [Conférence] Vivre avec ChatGPT - 15 janvier, 12h30 à 14h (sur inscription)

Additional informations

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6768

-

Bibliothèque Marie Curie

Keywords (tags)

Last events

"Râtelier" - Exposition de fin d'année de la section Arts-Plastiques-études

From 22 May to 11 Jun50ᵉ édition du festival des 24 heures de l'INSA

From 23 to 25 May

Sciences & Société

[Conférence] Comment communiquons-nous à l'ère du numérique ?

Conférencier : Fabrice Valois, professeur des Universités à l’INSA Lyon, membre de l’équipe Inria Agora

Sur inscription.

Au cours de cette conférence, sera proposé un panorama des technologies de communications, depuis leur avènement dans la deuxième partie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Fabrice Valois tentera d'expliquer les principes fondamentaux des technologies ancrées dans nos quotidiens, telles que Internet ou les réseaux cellulaires. Il abordera les principaux acteurs qui s'occupent de faire transiter nos messages, mais qui peuvent aussi contrôler (voire bloquer) nos informations.

Additional informations

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6750

-

salle TD 201 - Bibliothèque Marie Curie

Keywords (tags)

Last events

"Râtelier" - Exposition de fin d'année de la section Arts-Plastiques-études

From 22 May to 11 Jun50ᵉ édition du festival des 24 heures de l'INSA

From 23 to 25 May

Formation

"Il faut développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs"

Il apparaît aujourd’hui évident que le numérique bouleverse l’ensemble des domaines de la société ; une omnipotence qui transforme en profondeur nos existences et dont les enseignants investis dans l’évolution de la formation se sont saisis, avec deux objectifs : transformer la pédagogie pour consolider une culture minimale sur l’outil et développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon.

Au sein du groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique », la réflexion est partie du constat suivant : qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de production logicielle ou d’appareils digitaux, les outils du numériques sont principalement créés par des ingénieurs. Il est donc urgent, au-delà de former les futurs professionnels à la maîtrise proprement technique, de leur faire entrevoir les réalités sociétales et philosophiques qui s’y rattachent. Lionel Morel, enseignant-chercheur au département informatique et laboratoire CITI, et David Wittmann, enseignant au centre des Humanités sont tous deux animateurs du groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique ». Dans cet entretien, ils résument les travaux menés pour intégrer ces enjeux à la formation INSA.

Lorsque l’on parle d’enjeux environnementaux du numérique, le premier « impact » criant se rapporte souvent à la réalité matérielle des objets. Cependant, les propositions et les objectifs pédagogiques établis par le groupe de travail veulent aller plus loin.

Lionel Morel : Environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liés au numérique. Le mythe du numérique « propre » ayant largement investi l’inconscient collectif, il est nécessaire de les former à développer des outils pour évaluer, contrôler et réduire l’impact du matériel numérique. Cependant, il est tout aussi indispensable de les initier à déconstruire ce mythe. Les effets d’une utilisation massive du numérique ne sont pas seulement matériels. Un objet technologique a des effets indirects et modifie une activité humaine en induisant des effets sur la société ; souvent, cet aspect n’est pas intégré par la personne qui conçoit ces objets numériques. À travers nos réflexions avec le groupe de travail, nous avons souhaité dépasser le cœur technologique et technique, et élargir le champ de l’acculturation de nos étudiants jusqu’à la politique, l’éthique et le juridique. L’ambition est de leur offrir une vision globale des enjeux engagés par le numérique. Nous voulons faire prendre conscience que la technologie n’arrive pas ex-nihilo ; elle est en interaction avec les sociétés humaines.

Vous avez ainsi débuté l’élaboration d’une méthodologie permettant d’aborder les enjeux environnementaux et sociétaux du numérique dans les enseignements, « à partir du réel ». En quoi consiste-t-elle ?

Lionel Morel : Une phase exploratoire assez conséquente a été nécessaire pour aboutir à une première ébauche de méthode pédagogique, avec une vision « en oignon ». L’idée principale est de mettre en évidence les impacts et les imaginaires sous-jacents, à partir d’un objet technique du réel. Prenons l’exemple de la vidéo-surveillance : les enjeux techniques sont ceux de la fabrication d’une caméra, de l’utilisation efficace et optimisée des données produites. Mais le déploiement de cette même technologie ne s’arrête pas aux enjeux techniques : il peut interroger le modèle économique des entreprises développeuses ou les potentiels lobbys impliqués. Ensuite, il comporte des dimensions éthiques et juridiques auxquelles il faut répondre : par exemple, la question des droits d’accès aux informations personnelles ou le droit à l’image. La couche supérieure de la réflexion peut porter sur les ressources nécessaires, le renouvellement du matériel défectueux, ses coûts écologiques… Enfin, la dernière couche s’intéresserait aux imaginaires liés à l’objet technique en lui-même. Pour le cas de la surveillance des populations, la littérature ou les médias internationaux en regorgent… Une fois ce travail réalisé, idéalement, il faudrait faire le travail dans le sens inverse, en faisant de la dernière couche, la plus importante : vers quel imaginaire voudrait-on aller ? C’est déconstruire pour mieux reconstruire.

Le groupe de travail a identifié quatre imaginaires très caractéristiques des manières usuelles et populaire de se rapporter au numérique. Quels sont-ils ?

David Wittmann : Effectivement, on pourrait croire que le fonds de commerce de la littérature dystopique ne dépasserait pas les pages des romans ni les écrans de cinéma, pourtant, les imaginaires du numérique sont très ancrés dans l'inconscience collective. Le premier se rapporte à l’immatérialité : c’est un mythe qui laisse penser que le numérique est propre et qu’il n’a pas d’impact environnemental. Le second se rapporte à l’immédiateté et consiste à considérer que le numérique permet de faire et d’avoir tout, dans l’instant. C’est d’ailleurs une notion qui camoufle totalement les médiations bien humaines qui nous permettent d’accéder aux applications comme les travailleurs de l’ombre, les modérateurs de contenus ou même les préparateurs de commande. Le troisième imaginaire est celui de la neutralité : penser que les algorithmes sont immunisés des biais humains et des jugements moraux. Pourtant, derrière les algorithmes, il y a des programmeurs et des organisations qui portent, en conscience ou non, des idées et des valeurs morales. Le dernier mythe que nous souhaiterions aborder est celui de l’absolue nécessité de la technologie numérique : souvent présenté comme solution à tous les maux, le numérique fait l’objet d’un grand récit solutionniste qui traverse notre société et évite d’interroger la réalité des besoins ou de contester l’efficacité du numérique face à des solutions plus traditionnelles.

Ces quatre grands mythes seront une base pour développer l’esprit critique des étudiants. Ce faisant, les futurs ingénieurs seront plus à même de construire des outils numériques socialement et écologiquement responsables, et seront aussi armés, en tant que citoyens, pour adopter une attitude réflexive et critique, et pour prendre part aux différents débats qui animent nos sociétés.

L’approche développée par le groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » propose également d’enseigner les concepts à la base de la pensée algorithmique. Pour quelles raisons ?

David Wittmann : Il y a, à la base de la pensée algorithmique, l’idée qu’un problème, quel qu’il soit, peut être résolu par une machine qui sait lire et exécuter des commandes. Cependant, pour formaliser le problème, il faut en créer un modèle abstrait pour espérer que la machine le résolve. L’abstraction permet l’efficacité pratique, mais elle porte aussi en elle le germe d’une réduction de la complexité, en particulier du social. Il existe un caractère universel dans le numérique, qui prétend qu’une machine pourrait tout faire. Un raccourci se joue ici : on imagine que tout problème peut être résolu par un ordinateur ou une application numérique et par extension, par la technologie. Mais les informaticiens savent très bien qu’il y a des limites, des problèmes qui ne peuvent être résolus de manière exacte, par une machine. Faire comprendre cela à nos étudiants amène à les faire se questionner sur la différence entre innovation numérique et progrès social. Pour chaque objet numérique, il faut que l’ingénieur qui fait l’innovation se pose la question de savoir quelle est la société qui se construit à travers cet objet et si nous voulons d’une telle société. Quelle forme de vie, quelle humanité construisons-nous à travers les techniques que nous mettons en œuvre ?

Le groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » est composé de huit membres actifs : Frédérique Biennier (IF), Adina Lazar (BS), Lionel Morel (IF), Céline Nguyen (CDH), Christine Solnon (IF), Jean-François Tregouet (FIMI), Erin Tremouilhac (CDH) et David Wittmann (CDH).

Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon

Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :

▪️ Anthropocène et climat

▪️ Énergie

▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact

▪️ Enjeux du vivant

▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?

▪️ Calcul numérique

▪️ Sciences des données et intelligence artificielle

▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

Sciences & Société

Semaine du numérique responsable

L'INSA Lyon vous donne rendez-vous pour la 1re édition de sa semaine du numérique responsable.

🌱 Comprendre les impacts du numérique, se questionner, découvrir des modes d’actions, monter en compétences, pour s’engager dans une démarche de numérique responsable tels sont les objectifs de cette semaine.

🎤 À travers des conférences ouvertes à tous, avec la participation de chercheurs, d’étudiants ou de partenaires économiques et académiques, l’INSA Lyon souhaite ainsi pousser à la réflexion autour de la transition numérique.

Additional informations

- https://bit.ly/semaine-numerique-responsable-insa-lyon

-

INSA Lyon - Campus LyonTech-La Doua

Keywords (tags)

Last events

"Râtelier" - Exposition de fin d'année de la section Arts-Plastiques-études

From 22 May to 11 Jun50ᵉ édition du festival des 24 heures de l'INSA

From 23 to 25 May

INSA Lyon

L’INSA Lyon lance une semaine dédiée au numérique responsable

Du 03 au 07 avril 2023, sur le campus de LyonTech-La Doua, se tient la 1re édition de la semaine du numérique responsable organisée par l’INSA Lyon.

A travers des conférences ouvertes à tous, avec la participation de chercheurs, d’étudiants ou de partenaires économiques et académiques, l’INSA Lyon souhaite pousser à la réflexion autour de la transition numérique lors d’une semaine dédiée.

Nous utilisons tous à des degrés divers des équipements et des solutions numériques que ce soit pour des usages professionnels ou personnels. Cette part toujours croissante du numérique dans nos vies doit nous questionner sur ses multiples impacts en termes socio écologiques et nous amener à agir. Comprendre ces impacts, se questionner, découvrir des modes d’actions, monter en compétences, pour s’engager dans une démarche de numérique responsable, ce sont les objectifs de cette 1ère édition de la semaine du numérique responsable de l’INSA Lyon.

La programmation proposée au cours de la semaine est riche avec de nombreux ateliers, des conférences et des activités en ligne. Je vous invite à y participer pleinement pour que l’ensemble de notre communauté puisse conforter son engagement dans une démarche de numérique responsable.

Frédéric Fotiadu, directeur de l’INSA Lyon

Programme ouvert à tous - Entrée libre

▪️ Conférence « Numérique responsable : enjeux, implications et au-delà de la sobriété numérique »

Lundi 03 avril 2023 – 19h00-20h30

Amphithéâtre Émilie du Châtelet, Bibliothèque Marie Curie

Les enjeux du numérique responsable et ses implications au sein d'une grande entreprise, et au-delà de la sobriété numérique quels sont les défis qui sont devant nous ? Ces problématiques seront présentées et discutées par Alexandre Monnin, professeur en redirection écologique et deux représentants de l’entreprise SPIE ICS : Emmanuel Houdaille, Directeur des Opérations Data Center et David Matrat, Consultant Conseil, Numérique Responsable et Innovation.

▪️ Soirée événement « Numérique responsable : faire savoir ! »

Mardi 04 avril 2023 – 18h30-20h30 – Amphithéâtre Jean capelle

D'IA frugale, adaptée à la langue des signes ou à la chasse aux pucerons ... de mesures d'impacts du numérique, en passant par de l'initiation algorithmique dans les quartiers ou des solutions pour se former au numérique responsable ... Étudiants, enseignants-chercheurs, personnels et partenaires entreprise de l'INSA vous partageront leurs projets et actions numériquement responsables dans un format court, original et dynamique : mon action en 180 secondes !

La conférence sera suivie d'un cocktail pour prolonger les échanges et partager les retours d'expériences.

▪️« Software Heritage : une infrastructure révolutionnaire pour la Science ouverte et l’Open source »

Mercredi 5 avril 2023 - 15h45 - Bâtiment Hedy Lamarr, Amphi Claude Chappe 6

Conférence en partenariat avec l’INRIA

Software Heritage est une initiative ouverte à but non lucratif, développée en partenariat avec l’Unesco et Inria, pour préserver sur le long terme, référencer et partager tous les codes sources disponibles publiquement. Avec 14 milliards de fichiers sources uniques provenant de 210 millions de dépôts, il s’agit de la plus grande archive de code source jamais construite. Software Heritage peut ainsi offrir des possibilités d'application dans des domaines aussi variés que le patrimoine culturel, l’industrie et la recherche.

Avec Roberto Di Cosmo, fondateur et pdg de Software Heritage

▪️ Conférence « Accessibilité numérique »

Jeudi 06 avril 2023 -13h30-14h30

Amphithéâtre Émilie du Châtelet, Bibliothèque Marie Curie

L'accessibilité numérique d'un site web c'est quoi, en fait ? Erwan Le Gall, Blue Hat, libriste & hacker, Chargé de mission accessibilité à la direction interministérielle du numérique nous l’expliquera.

▪️ Conférence « Numérique, géopolitique et éthique des algorithmes »

Jeudi 06 avril 2023 - 18h30-20h30

Amphithéâtre Émilie du Châtelet, Bibliothèque Marie Curie

Les algorithmes ont-ils une éthique et comment le numérique modifie les rapports entre les nations et oriente les sociétés dans l’adaptation aux changements écosystémiques ? Ce sont les questions qui seront abordées par Stéphane Grumbach, Directeur de recherche INRIA et par David Wittmann, Professeur agrégé en philosophie des sciences et des techniques.

A l'occasion de cette conférence, vous pourrez découvrir un numéro spécial de "Pour La Science" réalisé en partenariat avec Inria. Intitulé "Le numérique est-il un progrès durable ?", celui-ci s'intéresse notamment à la question d'un numérique au service de l'écoresponsabilité, mais aussi au développement d'un numérique plus frugal.

https://www.inria.fr/fr/numerique-progres-durable-environnement-pour-la-science

Formation

Comment enseigner les enjeux socio-écologiques dans une école d’ingénieur ? L’INSA Lyon répond.

Tout part d’un constat. Historiquement, en tant qu’acteurs majeurs du développement économique et de la technicisation du monde, les ingénieurs ont aussi contribué à leur manière à la crise socio-écologique en train de se dérouler.

Depuis 2019, l’INSA Lyon s’est lancé dans le chantier de l’évolution de sa formation pour tenter d’enrayer la machine. Dans un futur souhaitable, les futurs ingénieurs de l’INSA Lyon devront apprendre à « résister aux sirènes technosolutionnistes et faire preuve de lucidité ».

Faisant partie des premiers établissements de l’enseignement supérieur français à vouloir former l’ensemble de ses étudiants aux enjeux de « développement durable et de responsabilité sociétale », l’INSA Lyon est parti d’une page quasi-blanche. Après un peu plus de deux années de travaux préliminaires, l’heure est désormais au déploiement des nouveaux enseignements auprès des étudiants. Dès février 2023, la première illustration à grande échelle verra le jour avec le module « ETRE » pour « Enjeux de la Transition Écologique » en 1re année du département FIMI1. Une première porte qui s’ouvre vers un futur souhaitable. Explications.

« L’ambition du modèle INSA de former des ingénieurs citoyens, responsables, soucieux des conséquences de leurs actions, prend une nouvelle dimension si l’on prend au sérieux l’objectif que nos ingénieurs contribuent vraiment à la transition vers un monde soutenable ». C’est ainsi que le cahier n°2 de l’évolution de la formation de l’INSA Lyon introduit le sujet. « Notre ambition était de pouvoir proposer à nos étudiants une formation interdisciplinaire et systémique aux enjeux socio-environnementaux. C’est ce que l’on s’apprête à mettre en place aujourd’hui, à l’échelle de l’établissement », présente Nicolas Freud, enseignant-chercheur et chef du projet évolution de la formation.

Seulement, à l’INSA Lyon, aucun enseignant n’est à proprement parler « spécialiste des questions socio-écologiques » et beaucoup ont exprimé leur sentiment de manquer d’expertise et de légitimité vis-à-vis de ces sujets complexes et par nature transversaux. Pour construire les contenus, former les enseignants et déployer les enseignements dans l’ensemble des départements, les équipes pédagogiques se sont alors appuyées sur l’un de leurs atouts majeurs : la richesse et la complémentarité des compétences enseignantes. « Des groupes de travail thématiques ont été constitués avec des enseignants de différentes disciplines, des sciences pour l’ingénieur, mais aussi des sciences humaines et sociales, issus des différents départements et centres. Les apports croisés des participants ont permis de monter en compétences et de produire des ressources pédagogiques sur lesquelles les nouveaux enseignements pourront s’appuyer. Une synthèse de ces travaux est publiée dans le cahier n°2 de l’évolution de la formation », explique Nicolas Freud.

Au sein du département FIMI, une équipe pédagogique pluridisciplinaire peaufine la préparation du module « ETRE », dont la responsabilité est portée par Solène Tadier, Mathieu Gautier et Arnaud Sandel2. Sous cet acronyme évocateur se cachent les premières heures de cours consacrés aux « Enjeux de la TRansition Écologique ». Déployés dès février 2023 auprès des presque 900 élèves-ingénieurs de 1re année, les enseignements mobiliseront une cinquantaine de professeurs pendant 28 heures tout au long du second semestre. « L’idée est de poser les premières briques d’un enseignement qui se déploiera durant toute la scolarité. Nos élèves-ingénieurs doivent être équipés pour la suite dans les départements où ils approfondiront leurs connaissances au regard de leur spécialité d’ingénierie », indique Solène Tadier.

Pour cette première approche, deux façons d’enseigner les enjeux socio-écologiques. D’abord par des enseignements « dédiés », c’est-à-dire des cours sur les bases de connaissances scientifiques provenant notamment des travaux du GIEC3 et de l’IBPES4. « Cette partie sera réalisée en première année avec des binômes d’enseignants en sciences dures et en Humanités. Cette association nous a paru indispensable pour saisir les enjeux dans leur globalité : les aspects environnementaux et sociologiques seront ainsi enseignés conjointement », ajoute Mathieu Gautier. La seconde façon de faire appréhender les enjeux de la transition socio-écologique, c’est de les faire « infuser » dans des cours « non-dédiés », à travers les disciplines classiques : bien comprendre une fonction exponentielle en cours de mathématiques est, par exemple, indispensable pour comprendre le dépassement des limites planétaires. « En chimie, par exemple, l’enseignant peut profiter du chapitre qui parle de la transformation d’une ressource naturelle en une ressource utile pour aborder les enjeux d’extraction, d’analyse de cycle de vie et de finitude de la ressource. L’idée est d’essaimer et de faire comprendre que la problématique est systémique. »

Enseigner des questions socialement vives comme celles des enjeux socio-écologiques n’est pas chose aisée. Plus encore, enseigner des notions qui impactent émotionnellement et individuellement implique une nouvelle forme de transmission : une posture parfois très différente des habitudes académiques classiques. « Il faut prévoir des temps d’étude mais aussi des temps de débat pour que les étudiants s’approprient et métabolisent les connaissances face à ces constats. Le rôle de l’enseignant est délicat : il doit favoriser et canaliser des échanges dans un cadre sécurisant », ajoute Nicolas Freud. « Je suis confiant sur la capacité de nos étudiants à comprendre et intégrer ces connaissances qui ne sont pas toujours faciles à digérer. J’espère que ces nouveaux enseignements donneront des clés à nos futurs diplômés pour qu’ils puissent contribuer aux transformations nécessaires face aux enjeux. C’est d’ailleurs pour cela que les contenus donnent une place importante aux leviers d’action. Nous sommes dans une situation qui peut être vécue comme très anxiogène. Le meilleur antidote, face à cette éco-anxiété, c’est l’action et le travail collectif. »

Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon

Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :

▪️ Anthropocène et climat

▪️ Énergie

▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact

▪️ Enjeux du vivant

▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?

▪️ Calcul numérique

▪️ Sciences des données et intelligence artificielle

▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

Plus d’informations : Consulter le livre 2 de l’évolution de la formation

-------

[1] Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur

[2] La responsabilité de ce module est portée par Solène Tadier, enseignante-chercheure au département FIMI et au laboratoire MATEIS ; Mathieu Gautier, enseignant aux départements FIMI et génie énergétique et environnement (GEn) et chercheur au laboratoire DEEP ; et Arnaud Sandel, enseignant aux départements FIMI et génie mécanique (GM).

[3] Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

[4] Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques