Entreprises

L'insertion professionnelle des ingénieurs INSA Lyon diplômés en 2023

Que sont devenus nos 1 085 ingénieurs diplômés en 2023. Les chiffres clés de l'insertion professionnelle en images

La promotion 2023 a été interrogée en janvier-février 2024, conformément au calendrier de la CGE.

Les 1085 diplômés que compte la promotion 2023 ont été contactés ; 953 questionnaires ont été traités, soit 87.8% des diplômés contactés.

Recherche

IEEE PES // Soirée annuelle de remise des prix des doctorants et ingénieurs de l’année 2024

Le bureau français de l’IEEE PES, avec l’appui du club « Systèmes électriques » de la SEE et du Comité National Français du CIGRE, a le plaisir de vous convier à la soirée annuelle de remise des prix des doctorants et ingénieurs de l’année 2024.

Lors de cette soirée, les lauréats auront l’occasion de vous présenter leurs travaux qui démontrent l'excellence scientifique et industrielle des membres de la Power & Energy Society.

La soirée se déroulera le jeudi 21 mars 2024 à partir de 17h00 au sein de l'INSA Lyon et sera suivie du traditionnel pot de l’amitié.

Une visioconférence sera également possible.

Une réponse avant le 14 mars est préférable pour des questions d’organisation.

- 17h20 Accueil et introduction Gabriel Bareux, Président du Bureau, IEEE PES France

- 17h30 Interopérabilité industrielle des technologies HVDC Sébastien Silvant, R&D Manager, SuperGrid Institute Prix de l’ « outstanding engineer »

- 18h00 Hybridation des postes de transformation HTA/BT : conception et dimensionnement Frédéric Reymond-Laruina, Chercheur, GeePs Prix du doctorant

- 18h30 Le réseau de transport d’électricité français face aux défis du changement climatique et de la transition énergétique Gabriel Bareux, Directeur R&D, RTE

- 19h00 Pot de l’amitié

Additional informations

- eric.sellin@insa-lyon.fr

- https://forms.gle/WSCoNQYixjnuDoEH7

-

INSA Lyon – Amphithéâtre AE1 - Département de Génie Electrique - Bâtiment Gustave Ferrié - 8 rue de la Physique - 69100 Villeurbanne - Tramway 1 – Arrêt INSA - Einstein - Visioconférence possible (lien communiqué après inscription en ligne)

Keywords (tags)

Formation

De nouvelles formations sur le campus d’Oyonnax à la rentrée prochaine

Jusqu’alors lié au département de spécialité génie mécanique et sa filière plasturgie composites, le campus d’Oyonnax de l’INSA Lyon s’apprête à vivre un tournant en matière de formation. La dernière rentrée annonçait déjà les prémices de l’évolution du site oyonnaxien avec le lancement du campus connecté « Include Campus » ; dès septembre 2024, de nouveaux dispositifs seront encore proposés, dont deux nouveaux diplômes qui permettront de répondre aux besoins structurels des entreprises de la Plastics Vallée, face aux enjeux socio-environnementaux.

Des synergies et un campus connecté pour plus de diversité

L’Include Campus, dispositif novateur permettant aux apprenants de suivre et réussir des formations diplômantes à distance, avait posé la première pierre de l’évolution du site oyonnaxien en septembre 2023. Conçu comme un tremplin destiné à favoriser les chances d’accès à l’enseignement supérieur, l’Include Campus poursuit, grâce aux techno-pédagogies numériques, un objectif : éviter l’isolement et la démobilisation des apprenants dans un cursus à distance. « Cette première rentrée a été couronnée de succès puisque nous accueillons aujourd’hui une dizaine d’apprenants. Le campus connecté est une belle opportunité pour favoriser la diversité de nos publics et pour les apprenants de l’Ain », explique Jean-Yves Charmeau, Directeur de site de Plasturgie de l'INSA Lyon.

C’est également dans une même ambition d’ouverture sociale que la collaboration entre le site d’Oyonnax de l’INSA Lyon et le lycée Arbez-Carme a fait naître la mise en place d’une CPES – une Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur. « Ce programme offre la possibilité à des bacheliers issus de bacs technologiques de révéler leurs capacités à poursuivre en études supérieures. À l’issue de cette CPES, les étudiants peuvent, en fonction de leurs aspirations et résultats, intégrer le dispositif INS’Avenir sur le campus de Lyon, ou accéder à des formations bac +3, dont certaines proposées en partenariat avec l’INSA », poursuit Jean-Yves Charmeau.

Deux nouveaux diplômes pour répondre aux besoins des entreprises de la Plastics Vallée

D’abord, un bachelor assistant ingénieur, développé dans le cadre du Collège d’Ingénierie Lyon Saint-Étienne1. Intitulé « Mutations Industrielles et Technologiques », il proposera à la rentrée de septembre 2024, deux spécialités, dont une dispensée sur le site aindinois autour de la plasturgie et de l’écologie industrielle. « Ce diplôme d’assistant ingénieur a été développé pour répondre aux besoins de formation dans les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il permettra à environ 24 étudiants par promotion d’obtenir un diplôme niveau Bac +3, et de s’intégrer rapidement au paysage socio-économique de la région, notamment grâce au bénéfice de l’apprentissage en deuxième et troisième année. Les compétences scientifiques et techniques en plasturgie associées aux enjeux d’écologie industrielle sont très demandées par les entreprises en plasturgie du bassin oyonnaxien. »

Pour ainsi compléter la réponse aux besoins en formation, un second diplôme, plus spécifique, sera aussi proposé en octobre 2024. Accessible après un Bac +5, la formation d’ingénieur de spécialisation « pour une industrie écoresponsable et efficiente des polymères et composites » (IDEE-PC) se déroulera sur 15 mois en alternance. « Ce diplôme a aussi été bâti en collaboration étroite avec les industriels et les syndicats professionnels de la plasturgie. Il a pour vocation de mettre en place des managers autour de la double mutation des entreprises : écologique et numérique », conclut le Directeur de site de Plasturgie de l'INSA Lyon.

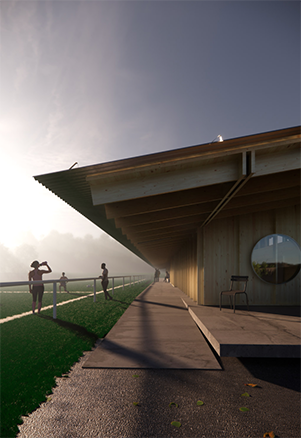

Situé au cœur de la Plastics Vallée, le campus INSA d’Oyonnax permet de réelles synergies

entre l’établissement et les acteurs socio-économiques du territoire. (Crédits C.Morel)

[1] Initiée depuis 2019, cette alliance de l’École Centrale de Lyon, l’ENTPE, les Mines de Saint-Etienne et l’INSA Lyon, a pour objectif de répondre aux enjeux des grandes transitions à l'aide de nouveaux modèles de coopération territoriale entre acteurs académiques et acteurs socio-économiques

Entreprises

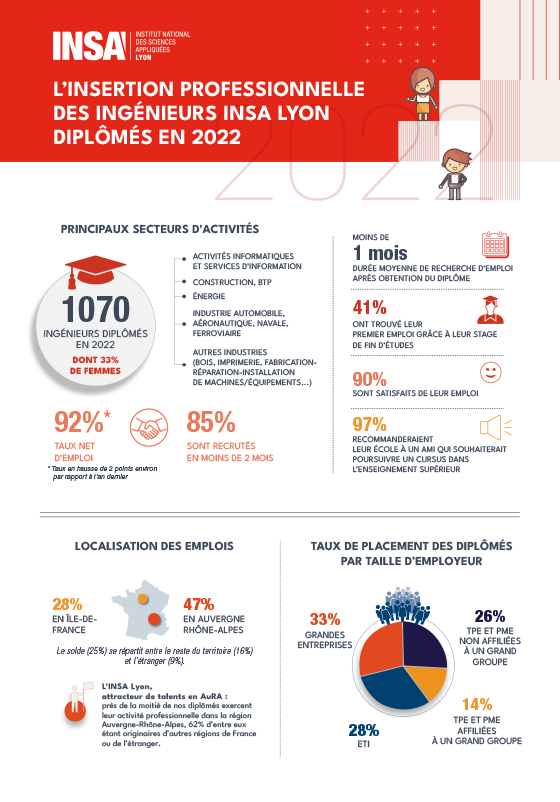

L'insertion professionnelle des ingénieurs INSA Lyon diplômés en 2022

Que sont devenus nos 1 070 ingénieurs diplômés en 2022. Les chiffres clés de l'insertion professionnelle en images

La promotion 2022 a été interrogée en janvier-février 2023, conformément au calendrier de la CGE (Conférence des Grandes Écoles).

Sur les 1070 diplômés que compte cette promotion, 1069 ont pu être contactés ; 936 questionnaires ont été traités, soit 87.6% des diplômés contactés.

Formation

Former les élèves-ingénieurs à s’emparer des futurs souhaitables

L’ingénieur1 doit-il se contenter d’être le rouage d’un système qui étend les logiques d’exploitation et de marchandisation du monde ? Aujourd’hui, la représentation majeure de l’ingénieur ne peut plus être défini par le seul prisme d’une efficacité technique, posant l’Homme comme « maître et possesseur de la nature ». Désormais, comme pour beaucoup d’activités professionnelles, l’horizon de la fonction d’ingénieur se doit d’être repensé dans les limites planétaires.

Dans le cadre du chantier de l’évolution de la formation INSA, le groupe de travail « quels futurs possibles et souhaitables ? », s’est attelé à mettre en mots une vision répondant à la question suivante : comment amener les élèves-ingénieurs à retrouver la possibilité d’un futur souhaitable, quand le progrès scientifique et technique se heurte déjà aux limites physiques et humaines de notre planète ? À la convergence de la quête de sens des étudiants et celle d’un établissement dont la raison d’être est de former des individus conscients de leurs choix, il est nécessaire de construire une nouvelle dialectique et de nouveaux récits. Entretien avec quatre enseignants du groupe de travail.

L’ingénieur : un rouage dans un système

À travers son activité professionnelle, l’ingénieur alimente la construction et le développement de systèmes techniques qui s’imposent aux sociétés et aux écosystèmes. L’héritage de Descartes, par lequel l’Humain s’est posé en maître de son environnement, continue d’opposer l’Homme et la nature. L’urgence climatique et la quête de sens des individus tendent à remettre en question ce principe philosophique. « Dans notre système de société, basé sur l’exploitation et la marchandisation, il y a une difficulté croissante à contrôler le phénomène technique. Quand l’optimisation, la performance ou la production sont réduits à leur seule dimension technique, celui-ci peut souvent sentir lui échapper les conséquences de ses actions », introduit Romain Colon de Carvajal, enseignant en génie mécanique. Pourtant la technique, par les créations qu’elle rend possible, est un moyen privilégié de penser l’action de l’Homme sur le monde. « En réalité, ça n’est pas qu’un débat technique et scientifique. Admettre que l’innovation puisse répondre aux grands défis et aux crises contemporaines force à poser des limites qui ne sont pas seulement techniques et physiques. L’innovation, qui ne peut plus être envisagée liée à une société de consommation débridée, pose des questions très politiques. Quel type de société souhaite-t-on réaliser ? Quelles valeurs veut-on véhiculer à travers la technique ? »

Des futurs possibles et souhaitables

« Qui sommes-nous ? Que peut-il advenir ? Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? ». Ces quatre questions empruntées à la démarche Prospective de Gaston Berger, ont constitué l’ossature de la réflexion des membres du groupe de travail. Elles soulignent également l’aspect démocratique et politique du débat. Si le fondateur de l’école entendait former « des philosophes en action » en 1957, quelle école imaginerait-il aujourd’hui, pour faire agir l’ingénieur dans un espace sûr et juste pour l’humanité ? « Gaston Berger parlait de relations sociales, d’identité et de sens. En ouvrant la formation technique aux Humanités2, il tentait d’introduire une capacité politique chez l’ingénieur afin de penser les conséquences de ses actions. Aujourd’hui, il est nécessaire d’intégrer à cette réflexion, les problématiques se rapportant à l’anthropocène : les limites de la Terre sont des phénomènes physiques qui amènent à nous questionner sur le sens de l’Humanité », poursuit Marie-Pierre Escudié, enseignante en sciences humaines et sociales. Alors à quels futurs possibles et souhaitables l’ingénieur doit-il se vouer ? La question, presque oratoire, soutient une obligation de démocratie. « Il ne s’agit pas de penser le futur à la place des élèves-ingénieurs, mais bien de les mettre en capacité de le construire par eux-mêmes. Pour cela, il nous faut instaurer un double mouvement, individuel et collectif. Notre rôle est de leur permettre de trouver un espace de responsabilité où ils se sentent en capacité d’agir. »

Une éthique renouvelée de l’innovation pour l’ingénieur

Si l’un des rôles premiers de l’ingénieur consiste à éclairer les choix de société par leurs connaissances techniques et en sciences humaines et sociales, l’enjeu pédagogique d’une telle formation est de donner les clés pour innover en conscience. « Il faut cultiver l’optimisme, car il permet de dépasser l’angoisse des défis qui se dressent devant nous et sert de catalyseur pour apporter des solutions innovantes. L’ingénieur en tant que philosophe en action doit être capable d’éviter la production de fausses bonnes idées, qui tendent à invisibiliser les problèmes ou conduisent à des effets rebonds », prévient Joëlle Forest, maîtresse de conférences en épistémologie et histoire des techniques à l’INSA Lyon. « Qu’il adopte une posture de médiateur ou de diplomate-polyglotte, l’ingénieur pour réarticuler l’innovation à un dessin moral pour la société devra s’interroger sur les valeurs que véhiculent ses innovations : vont-elles vers plus ou moins de liberté, d’égalité, d’autonomie, de sécurité ou de convivialité ? »

Prendre le chemin de l’éthique et de l’action collective

Pour amener les futurs ingénieurs à développer leur espace de responsabilité, les membres du groupe de travail ont ainsi synthétisé plusieurs objectifs d’apprentissages fondamentaux. « Notre réflexion et le livrable qui en a découlé sont majoritairement une synthèse des pratiques existantes au sein des départements et au centre des Humanités. Nous avons surtout travaillé à donner une meilleure visibilité des pratiques qui n’étaient pas nécessairement communiquées ni partagées au sein de la communauté et qui ont pourtant beaucoup à apporter à l’évolution de la formation d’ingénieur INSA », ajoute Thomas Le Guennic, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à l’INSA Lyon. « Sur le principe, il s’agit d’aider les élèves à démêler les idéologies, à décoder les relations d’interdépendances et comprendre la nécessité d’adapter les moyens aux finalités et les besoins aux ressources. Aussi, au titre de citoyen, futur salarié ou chef d’entreprise, avant de pouvoir s’engager dans l’action collective et cultiver un futur, il est nécessaire que chaque élève puisse connaître les valeurs qui l’animent individuellement, avant d’accepter les chemins de traverse et les échecs comme faisant partie du changement. »

Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année. Elle est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :

▪️ Anthropocène et climat

▪️ Énergie

▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact

▪️ Enjeux du vivant

▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?

▪️ Calcul numérique

▪️ Sciences des données et intelligence artificielle

▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

[1] Le masculin est utilisé à titre épicène et sans aucune discrimination de genre.

[2] La formation en humanités a pour objectif de doter ses élèves d’un solide bagage de compétences transversales, donner des clés de compréhension et des leviers d’action dans un monde complexe, en affirmant une vision socialement et écologiquement responsable.

Entreprises

« La technique doit être au service de la poésie d’un lieu »

« Nu ». C’est l’adjectif évocateur que Grégoire Arthuis, ingénieur et architecte diplômé de l’INSA Lyon, et son associé ont choisi pour nommer leur agence d’architecture et d’ingénierie. Une référence au corps humain qui rappelle aussi un élément essentiel lorsqu’il s’agit d’ouvrages de construction : la structure.

Après sept ans de double-cursus en école d’ingénieur et un diplôme d’architecte, Grégoire Arthuis sait tirer parti de sa biculture pour s’affranchir des conventions et des contraintes techniques. Chaque projet a ainsi rendez-vous avec une constante : inscrire l’ouvrage dans une unité capable de traverser les âges. Plusieurs distinctions ont d’ailleurs déjà salué ce goût de « l’essentiel ». La dernière en date : le prix de la Première Œuvre de l’Équerre d’Argent 2022 pour une passerelle à Brides-les-Bains. Entretien avec un ingénieur-architecte qui fait du « projet d’après », celui de ses rêves.

En 2010, vous sortez de l’INSA Lyon avec un double diplôme ingénieur-architecte en poche. Alors « ingénieur », vous décidez de compléter vos apprentissages avec un Master à l’ENSA Paris-Malaquais, devenant ainsi pleinement « architecte ». Avez-vous choisi votre camp entre les deux fonctions ?

En 2010, vous sortez de l’INSA Lyon avec un double diplôme ingénieur-architecte en poche. Alors « ingénieur », vous décidez de compléter vos apprentissages avec un Master à l’ENSA Paris-Malaquais, devenant ainsi pleinement « architecte ». Avez-vous choisi votre camp entre les deux fonctions ?

Avoir suivi un double cursus ingénieur-architecte permet une liberté folle : celle de ne pas avoir peur des contraintes techniques et même d’en jouer. Il me semble qu’il est illusoire de croire que l’on peut être ingénieur et architecte à la fois. Je l’ai longtemps cru en étant étudiant mais ce sont deux métiers distincts, avec des charges de travail et des responsabilités différentes. Moi, j’ai choisi l’archi mais j’utilise la connaissance et la méthode de l’ingénieur au quotidien. Je pense que je fais machinalement des allers-retours dans mon esprit entre les ambitions de l’architecte, et les contraintes de l’ingénieur. Mieux encore, ce double-diplôme me permet d’être en capacité de discuter avec tous les mondes de la construction, parce que je comprends leur argumentaire. D’ailleurs, j’ai commencé mon parcours professionnel chez un architecte qui avait aussi la particularité d’être ingénieur-architecte. C’est ainsi que j’ai rencontré mon actuel associé, Thibaut Dubegny, qui est ingénieur structure. Depuis 2019, nous avons fondé notre propre Agence, « Nu » avec laquelle nous cherchons à trouver des solutions à des problématiques auxquelles l’architecture classique et conventionnelle ne pourrait pas répondre. Notre démarche est d’ailleurs très « ingénieur », puisqu’elle dit : « posez-nous un problème, et c’est à nous de trouver une réponse ».

Clubhouse de Dingy Saint-Clair avec une façade

s’ouvrant entièrement grâce à des baies coulissantes.

(Agence Nu)

Cette réponse, vous semblez la trouver dans une appétence particulière pour la structure des constructions. C’est d’ailleurs ce qui explique le nom que vous avez donné à votre agence, « Nu ».

Effectivement, nous sommes convaincus que la dernière chose qu’il reste d’un bâtiment avant qu’il ne disparaisse, c’est sa structure. C’est un élément fondateur qui restera toujours à propos, malgré le temps qui passe : elle traverse les âges. Si elle n’est pas trop mal faite, une structure ne détermine pas la nature d’un bâtiment contrairement à une façade qui elle, peut évoluer en fonction des usages ou des normes. Ça n’est pas elle qui dicte la fonction du bâti qu’il s’agisse de bureaux ou de logements par exemple. Dans l’architecture, personne n’a trop d’ambition sur la structure, « tant que ça tient ». Nous en avons fait notre cheval de bataille : elle doit porter l’usage et la forme. Nous cherchons à travailler des ouvrages cohérents et unitaires. Le nom de notre agence fait également référence au corps humain et rappelle une chose presque invariable dans les cahiers des charges des constructions : notre mission est de dessiner des structures pour l’humain et ses activités. Et c’est assez génial de pouvoir travailler avec très peu de choses, de jouer avec les contraintes techniques et de chercher à donner une identité à l’ouvrage, que ce soit pour du bâtiment d’habitations ou des ouvrages d’art.

Pont Levant Watier, port de Dunkerque, actuellement en chantier (Agence Nu)

Parmi les ouvrages sur lesquels vous travaillez, la « passerelle » semble être l’un de vos favoris. Existe-t-il une raison à cette récurrence ?

Pendant plusieurs siècles, l’Homme a eu besoin de ponts pour traverser les cours d’eau. Aujourd’hui, nous devons franchir plus d’infrastructures que de cours d’eau : les autoroutes ou les rails de chemins de fer deviennent les nouveaux obstacles à enjamber. Je trouve que la passerelle est un formidable support de travail car contrairement au bâtiment, il est moins normé. Pour concevoir un pont, il suffit de répondre à une problématique qui tient en un mot : « franchir ». Ce que j’aime aussi sur ce type de projets, c’est que nous travaillons souvent avec des gens passionnés et qui ont une vraie culture de l’architecture. Même si le rôle de Nu, qui est à la fois une agence d’architecture et un bureau d’études structure, est de fabriquer des structures performantes, nous souhaitons que celles-ci soient toujours au service d’un lieu, d’une poésie et d’un message. C’est d’ailleurs un peu le sens de la loi de 1977 sur l’architecture qui souligne le rôle de la profession dans la qualité de l’aménagement du territoire et l’expression de la culture. Les ouvrages d’art permettent d’introduire des objets techniques et esthétiques dans le quotidien. Et assez paradoxalement, ce sont souvent des objets que personne ne regarde alors que je crois que toute chose mérite de l’attention.

L’un de vos derniers projets, une passerelle enjambant la rivière de Brides-les-Bains en Savoie, vient de recevoir le Prix de la Première Œuvre de l’Équerre d’Argent 2022 et a été Lauréate des Trophées Eiffel 2022, catégorie « Franchir ». Pourriez-vous la décrire ?

C’est un projet qui illustre parfaitement le travail de recherche d’unité à travers la structure. Cette passerelle piétonne enjambe le Doron de Bozel, en plein cœur de la Ville thermale de Brides-les-Bains. Il s’agissait de relier la buvette des sources thermales au parc botanique se trouvant en face, avec un ouvrage d’une seule pièce. D’ailleurs, cette passerelle de 20 mètres a été installée à l’aide d’une grue, en une fois. Nous voulions garder la vue dégagée sur le pont et rendre la structure invisible pour les usagers ; nous avons opté pour une structure en sous face, sous le tablier. Sur le pont, il s’agissait d’épurer au maximum : des garde-corps métalliques et un platelage en bois composite viennent compléter la silhouette. Le Bozon est un petit torrent dont la couleur est très particulière. Il fallait en tirer parti : les âmes inclinées des deux poutres parallèles ont été choisies en inox poli. Ces poutres sont faites d’une tôle de quelques millimètres d’inox pliée pour lui donner toute sa résistance. Ce matériau offre un reflet des éléments naturels alentours et en imitant le mouvement perpétuel de l’eau, donne à cette passerelle une certaine forme de vie, presque totalement intégrée dans le décor naturel.

La passerelle de Brides-les-Bains, enjambant le Bozon de Dorel en Savoie (Agence Nu)

Le double-cursus en architecture et ingénierie a vocation à former des profils polyvalents dans les métiers du génie civil et de l’urbanisme. Au terme de leurs 7 ans d’étude, ces professionnels sont pleinement diplômés d’architecture et pleinement ingénieurs, mais sont surtout des praticiens ayant la capacité de mettre en valeur la complémentarité de ces deux regards. Ces cursus pilotes visent ainsi à pallier la séparation historique (et très française !) entre des cursus pourtant complémentaires. À Lyon, 3 écoles d’ingénieurs proposent le double-cursus, dont l’INSA qui accueille les étudiants en double-cursus au sein de son département Génie Civil et Urbanisme (GCU).

Plus d’infos : www.insa-lyon.fr/fr/formation/genie-civil-et-urbanisme

INSA Lyon

Former les ingénieur(e)s humanistes de demain : webinaire sur les évolutions à l’INSA Lyon

L’INSA Lyon est engagé depuis 2015 dans une série de démarches visant à actualiser sa mission de formation, en réponse aux défis socio-écologiques, voire anthropologiques de notre temps.

Les réflexions menées ont conduit à l’adoption d’une nouvelle politique de formation en Humanités, au déploiement du chantier d’évolution de la formation sur les cinq ans à venir et à la participation au projet ClimatSup, né de la collaboration entre le Groupe INSA et le think-tank The Shift Project.

Ce webinaire sera l'occasion de faire un point d’étape sur la réforme et les modifications en cours du profil de l’ingénieur humaniste INSA. Quelles sont ses nouvelles facettes ? À l’exercice de quelles responsabilités les ingénieurs de demain seront-ils formés et comment ? Quel est, aujourd’hui, le rôle des Sciences Humaines et Sociales dans une école d'ingénieurs qui revendique un modèle humaniste de formation ?

Alumni, vous vous demandez comment la formation INSA a évolué depuis votre diplôme ? Vous souhaitez contribuer aux transformations en cours en partageant votre expérience de terrain ? Venez vous informer et échanger avec Nicolas Freud, Chef de projet « Évolution de la formation », et Carine Goutaland, Directrice du Centre des Humanités.

Inscription en ligne => https://www.alumni-insa-lyon.org/agenda/2415/identification

Additional informations

-

En ligne

Keywords (tags)

Entreprises

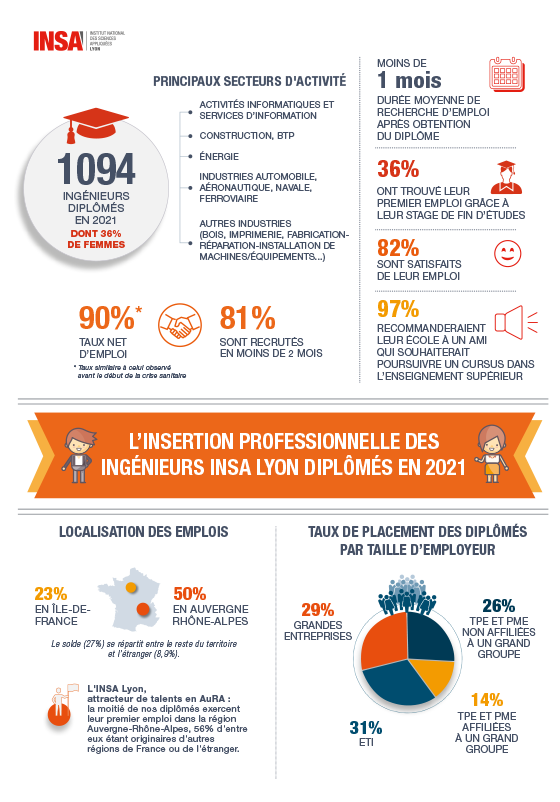

L'insertion professionnelle des ingénieurs INSA Lyon diplômés en 2021

Que sont devenus nos 1 094 ingénieur.e.s diplômé.e.s en 2021. Les chiffres clés de l'insertion professionnelle en images

La promotion 2021 a été interrogée en janvier-février 2022, conformément au calendrier de la CGE (Conférence des Grandes Écoles).

Elle compte 1094 diplômé.e.s ; 999 questionnaires ont été traités, soit 91,4 % des diplômé.e.s contacté.e.s.

En lire plus : Rapport d'enquête juin 2022 - situation des diplômés promotion 2021

Art & Culture

Passeurs d'arts, un autre regard

************* En quoi et comment des parcours « Arts, Sciences et Ingénierie » sous-tendent-ils l’émergence de carrières d'exception, comme ingénieur, comme chercheur ou comme artiste ? ************

Parcours artistiques, parcours de vie pour découvrir ou redécouvrir le modèle INSA avec en son cœur les sections Arts-études. Entre formation et culture, elles permettent le développement artistique et culturel, personnel et professionnel des élèves-ingénieurs, par la réalisation de projets artistiques au contact de professionnels du spectacle vivant.

Une invitation à venir explorer ce terreau fertile, ce terrain d'expérimentation à la frontière des sciences, de la technique et des arts.

À travers des courts-métrages "portraits dansés” réalisés par les étudiants de cinéma-études, danse-études et lumière et son et de tables rondes pour penser l’ingénieur humaniste artiste.

En présence de personnalités du monde de la culture, notamment de structures partenaires : Maison de la Danse, CND..., de chercheurs, d’entrepreneurs, d'artistes et de diplômés INSA aux parcours exceptionnels à la frontière des arts, des sciences et de l’ingénierie.

Additional informations

-

La Rotonde - Campus LyonTech La Doua - 20 avenue des arts - 69100 Villeurbanne

Keywords (tags)

INSA Lyon

L’ingénieur, trop silencieux dans le débat public ?

Le terme « débat » traîne avec lui, un je-ne-sais-quoi qui agace. Serait-ce dû à ces souvenirs de repas de familles où souvent, la loi de celui qui crie le plus fort est élue la meilleure, à contrecœur ? Et pour cause : dans les dictionnaires le mot « débattre » est souvent défini comme « une lutte vigoureuse ».

Au sein de la société, le débat public peut prendre plusieurs formes : celui encadré par la loi, organisé avec des citoyens comme l’initiative du Grand Débat National en 2019 mais dont on déplore le manque de retombées concrètes ; le débat public c’est aussi celui qui est quotidiennement interrogé par les médias et sur les réseaux sociaux, porté par tous les acteurs de la société civile, citoyens, associations, syndicats… Au sein du débat démocratique, les ingénieurs semblent souvent aux abonnés absents. Une forme de pudeur qui ne devrait pas être pour trois ingénieurs INSA : Isabelle Huynh, Florent Guignard et Jean-Michel Longueval ont choisi de faire avancer le débat à travers leurs activités associative, médiatique et politique.

Débattre pour ne pas se battre

« J’ai remarqué que le mot ‘débat’ avait une connotation extrêmement négative », amorce Florent Guignard, fondateur du journal Le Drenche et ingénieur INSA. « On l’associe rapidement à la colère et on confond souvent polémique et débat. Là où la première fait appel à nos émotions, le débat devrait uniquement faire appel à la raison. » Les médias et les réseaux sociaux, dont les modèles économiques sont basés sur l’engagement émotionnel, semblent avoir pris le monopole dudit débat public. Sur les plateaux TV, on choisit des orateurs pour leurs positions, connues à l’avance et l’on organise une bataille d’avis d’experts. « C’est la course à la meilleure réplique qui fera le maximum d’audience ou de clics. D’ailleurs ces fameux experts sont souvent toujours les mêmes et on ne leur fait plus vraiment confiance », déplore Florent Guignard. Seulement, certains sujets complexes comme les sujets scientifiques et techniques, demandent du temps et sont très peu adaptés au paysage médiatique d’aujourd’hui. « Il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs dans les médias et pourtant sur les questions technologiques, on a besoin d’ingénieurs pour apporter de la matière au débat », ajoute Florent.

« J’ai remarqué que le mot ‘débat’ avait une connotation extrêmement négative », amorce Florent Guignard, fondateur du journal Le Drenche et ingénieur INSA. « On l’associe rapidement à la colère et on confond souvent polémique et débat. Là où la première fait appel à nos émotions, le débat devrait uniquement faire appel à la raison. » Les médias et les réseaux sociaux, dont les modèles économiques sont basés sur l’engagement émotionnel, semblent avoir pris le monopole dudit débat public. Sur les plateaux TV, on choisit des orateurs pour leurs positions, connues à l’avance et l’on organise une bataille d’avis d’experts. « C’est la course à la meilleure réplique qui fera le maximum d’audience ou de clics. D’ailleurs ces fameux experts sont souvent toujours les mêmes et on ne leur fait plus vraiment confiance », déplore Florent Guignard. Seulement, certains sujets complexes comme les sujets scientifiques et techniques, demandent du temps et sont très peu adaptés au paysage médiatique d’aujourd’hui. « Il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs dans les médias et pourtant sur les questions technologiques, on a besoin d’ingénieurs pour apporter de la matière au débat », ajoute Florent.

Le silence historique de l’ingénieur

Comment expliquer le faible poids des ingénieurs dans le discours public par rapport à d’autres catégories professionnelles ? Historiquement, les ingénieurs ont assez peu été appelés à exprimer leurs opinions, leurs valeurs et leurs jugements. Ce sont des fonctions qui s’exercent dans l’action. Mais de plus en plus, les nouvelles générations d’ingénieurs ont le besoin de la réflexion sur leurs travaux.

« Il existe une forme de discrétion ou une autocensure chez les ingénieurs et en tant qu’ingénieure, je me reconnais dans cette façon de ne pas être le fauteur de trouble. L’ingénieur n’est pas seulement un technicien car il fait des choses qui changent la vie des citoyens et amène la société dans une direction. Fabriquer des produits, c’est politique, par défaut », explique Isabelle Huynh, ingénieure INSA et fondatrice de l’association La Clavette. Si l’ingénieur exerce une influence non-négligeable sur l’évolution de la société, pourquoi n’ose-t-il pas prendre la parole ? Que pense-t-il des modifications engendrées par son travail ?

La légitimité de l’expert, dans son champ de compétences

« C’est une force que de savoir s’abstenir de parler quand on ne sait pas. Mais quand on sait, il est important de partager sa connaissance car les silences laissent trop souvent le champ libre à des discours moins instruits qui polluent le débat », note Florent Guignard qui a fondé son journal, en partant d’un constat paradoxal. « Je suis tombé un jour sur un sondage à propos du gaz de schiste. On posait la question aux Français : ”êtes-vous pour ou contre le gaz de schiste”. Il y en avait 80% contre, 15% pour et 5% sans opinion. Ensuite, on leur demandait s’ils étaient capables d’expliquer ce que c’était. Et là, il n’y avait plus que 14% des gens qui répondaient oui. Peut-on avoir une réelle opinion sans avoir les connaissances sur le sujet ? Je ne crois pas. » Pour Florent, c’est en essaimant la connaissance matérielle et objective, que l’ingénieur aurait le pouvoir de rééquilibrer les symboliques qui collent à la science et à la technique.

La connaissance objective pour alimenter le débat

« L’enjeu du partage des connaissances est important dans cette affaire. La technique n’est pas toujours comprise par la société civile et l’ingénieur a une mission d’expliquer ce qu’il fabrique. C’est une des raisons pour lesquelles je défends ‘des outils conviviaux' au sens de Ivan Illich1 qui consistent à fabriquer des objets que les citoyens puissent comprendre et s'approprier », explique Isabelle Huynh, également co-fondatrice de l’Institut Transitions. Partager ses connaissances, expliquer ce qu’il est techniquement faisable ou non, imaginer le futur à partir de projections… La fonction d’ingénieur a donc beaucoup à offrir pour alimenter le débat public. Plus encore, il doit œuvrer à séparer la science de l’opinion. « On se retrouve dans un paradoxe où certains faits scientifiques sont discutés et sont traités comme des opinions. Bien sûr, ça n’est pas à l’ingénieur d’imposer la société qu’il veut, mais il peut aider la société civile à faire la différence entre ce qui revient à l’expertise et aux décisions politiques », exprime le fondateur du Drenche.

Former les ingénieurs au débat public

S’il y a une opinion que les deux ingénieurs INSA partagent, c’est le déficit sur la formation au débat en études d’ingénieurs. Jean-Michel Longueval, ingénieur INSA et Vice-Président de la Métropole de Lyon rejoint le point de vue. « Je suis entré en politique par goût pour l’intérêt général et le service public et mon expérience me fait croire qu’il est important d’inciter les ingénieurs à être élus pour apporter un regard scientifique et technique au cœur des instances de décisions », annonce-t-il. « Intéresser les citoyens aux dimensions techniques d’un problème demande de la pédagogie ; ça ne s’improvise pas. Il faut leur donner les outils pour pouvoir être à l’aise dans la conduite de débat et de discussion », ajoute l’ancien Maire de Bron. Au sein de l’INSA Lyon, plusieurs espaces d’enseignements offrent la possibilité de aux étudiants de développer leur capacité d’argumentation et l’expression de son point de vue. Par exemple, les cours à la carte comme ceux intitulés « éloquence et argumentation », « se connaître et connaître les autres », « prospective et citoyenneté » ou « responsabilité sociale de l’ingénieur » sont autant d’occasion qui peuvent leur permettre de s’initier au débat public.

S’il y a une opinion que les deux ingénieurs INSA partagent, c’est le déficit sur la formation au débat en études d’ingénieurs. Jean-Michel Longueval, ingénieur INSA et Vice-Président de la Métropole de Lyon rejoint le point de vue. « Je suis entré en politique par goût pour l’intérêt général et le service public et mon expérience me fait croire qu’il est important d’inciter les ingénieurs à être élus pour apporter un regard scientifique et technique au cœur des instances de décisions », annonce-t-il. « Intéresser les citoyens aux dimensions techniques d’un problème demande de la pédagogie ; ça ne s’improvise pas. Il faut leur donner les outils pour pouvoir être à l’aise dans la conduite de débat et de discussion », ajoute l’ancien Maire de Bron. Au sein de l’INSA Lyon, plusieurs espaces d’enseignements offrent la possibilité de aux étudiants de développer leur capacité d’argumentation et l’expression de son point de vue. Par exemple, les cours à la carte comme ceux intitulés « éloquence et argumentation », « se connaître et connaître les autres », « prospective et citoyenneté » ou « responsabilité sociale de l’ingénieur » sont autant d’occasion qui peuvent leur permettre de s’initier au débat public.

L’ingénieur peut donc apporter une pierre à l’édifice qu’est le débat démocratique. « Au même titre que tous les citoyens, l’ingénieur devrait avoir un vrai positionnement et agir selon ses convictions. Bien sûr, il ne s’agit pas de considérer son avis comme plus haut que celui d’un autre, mais bien de respecter la posture de la science et la technique, objectives. De son côté, il y a une mission à laquelle il devrait s’attacher, c’est de toujours faire la différence entre son opinion et son expertise technique et scientifique. Son rôle n’est pas d’influencer, mais de donner les éléments indispensables à la prise d’une décision ou d’un choix », conclut Isabelle Huynh.

[1] Ivan Illich (1926-2022) dénonce la servitude née du productivisme, le gigantisme des outils, le culte de la croissance et de la réussite matérielle. Il oppose à la « menace d’une apocalypse technocratique » à la « vision d’une société conviviale ».

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 6 - 19 mai 2022