Sciences & Société

Soutenance de thèse : Matteo DELLI COLLI

Apport des analyses numérique et expérimentale dans l’étude des contacts de type impact-glissement

Doctorant : Matteo DELLI COLLI

Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures

École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergéque, Génie Civil, Acousque

L’industrie nécessite de réaliser de tests expérimentaux d’usure pour estimer la durée de vie de certains composants. Ces tests sont de plus en plus exigeants en termes de représentativité, surtout que leur endommagement représente des risques pour la sécurité. Ceci est le cas des faisceaux tubulaires supportés avec jeu dans les centrales nucléaires. Pour cette raison, FRAMATOME a développé ses propres bancs d’essais (bancs AURORE) pour étudier l’usure par impact-glissement de ces composants. Chaque banc d’essais est lui-même une structure élancée et supportée avec jeu à échelle réduite, excitée par des forces magnétiques et immergée dans un milieu aqueux à haute température et haute pression. Mis à part l’enjeu de réaliser des essais dans un tel environnement extrême, d’autres défis sont présents : la répétabilité des résultats, étant les conditions d’impact issues de la réponse dynamique d’un système non-linéaire ; la mesure des grandeurs de contact, posant la représentativité des essais des contraintes sur l’instrumentation. Cette thèse a donc deux objectifs : identifier des conditions de fonctionnement de ces bancs d’essais qui donnent des caractéristiques d’impact égales pendant un essai et répétables entre différents essais ; estimer les grandeurs du contact à partir des mesures réalisées. Pour ce faire, une approche numérique et expérimentale a été choisie. Plusieurs modèles numériques ont été mis en place, car les phénomènes ont lieu sur des échelles temporelles et spatiales différentes. La dynamique du système impactant est modélisée comme un oscillateur à impacts avec deux degrés de liberté, soumis à une force magnétique et à des forces liées à l’écrasement du fluide dans le jeu entre le tube et son support. La prise en compte de cet eet est possible grâce à la résolution de l’équation de Reynolds modifiée pour prendre en compte également une partie de l’inertie de l’eau. Ce modèle permet de réaliser des analyses paramétriques et de trouver des conditions de fonctionnement adéquates. Un autre modèle masse-ressort-amortisseur a été réalisé pour estimer les grandeurs du contact. Un modèle aux éléments finis du banc complet a été développé pour accéder à la pression de contact entre le tube et son support. Ensuite, la réalisation de tests expérimentaux d’usure et l’analyse post-mortem des échantillons ont permis de valider les résultats numériques obtenus. Les résultats de cee étude montrent le rôle de la fréquence d’excitation du système impactant pour obtenir des essais avec des caractéristiques des impacts (position, vitesse, angle et fréquence) égales et répétables entre plusieurs essais. Notamment, des impacts avec ces caractéristiques sont possibles si la fréquence d’excitation est au-delà de celle du premier mode de vibration du système impactant. De plus, dans ces conditions testées, l’eet de l’écrasement du fluide résulte négligeable sur les caractéristiques des impacts. Par conséquent, des essais similaires peuvent être réalisés en air et en eau. Concernant l’estimation des grandeurs de contact à partir des mesures, les analyses montrent un degré de cohérence variable selon les conditions d’impact. La raison est que les systèmes mécaniques sur lesquels ces mesures sont faites présentent des modes de vibrations avec des périodes du même ordre de grandeur que les périodes des contacts. En général, le plus les forces d’impact sont élevées, majeure est la vibration de ces systèmes et donc mineure est la cohérence de la mesure par rapport à la réelle dynamique du contact. Par rapport au système mécanique pour mesurer le déplacement, il est fort probable que sa dynamique pendant le contact pilote le temps de contact. Concernant les régimes de frottement (adhérence, glissement) à partir des mesures de force, leur interprétaon devient encore plus complexe en milieu aqueux.

Additional informations

-

Amphithéâtre Clémence Augustine Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Formation

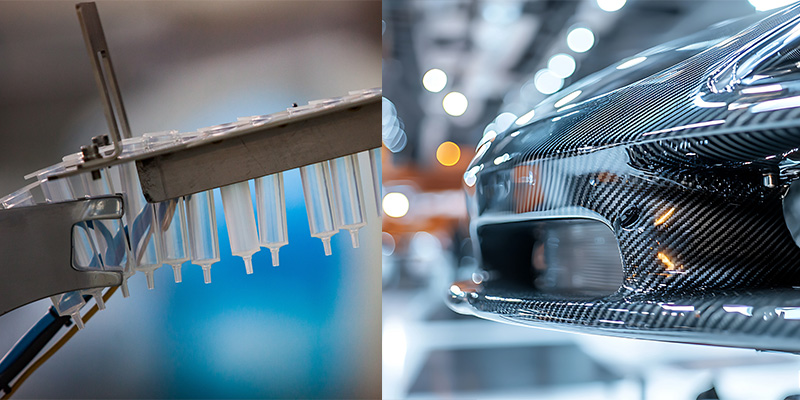

« Je cherchais une formation en phase avec les enjeux de transition de l’industrie des polymères et composites »

Dans un contexte industriel en pleine mutation face aux défis posés par la transition socio-écologique, une nouvelle formation de niveau bac+6 pour les ingénieurs, propose d’armer les futurs cadres aux défis des transitions écologiques et numériques. Conçue main dans la main avec les acteurs majeurs de la plasturgie, le diplôme d’Ingénieur de spécialisation pour l’industrie des polymères et composites (IDPC) de l’INSA Lyon ambitionne de former des profils d’ingénieur de haut niveau, capables d’intégrer et piloter les changements induits par les mutations liées aux transitions écologiques et numériques qui pénètrent aujourd’hui tous les processus industriels. Safaa Naaman, ingénieure diplômée de l’INSA Lyon, est étudiante IDPC en apprentissage chez Novares. Elle témoigne de son expérience.

Un diplôme d’un nouveau genre

La Commission des Titres d’Ingénieur (Cti) définit le diplôme d’Ingénieur de Spécialisation (niveau bac +6) comme un approfondissement dans un domaine pour répondre à un besoin identifié auprès des entreprises.

Sur le campus d’Oyonnax, le diplôme d’ingénieur de spécialisation proposé par l’INSA Lyon propose de consolider ou d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des matériaux polymères, composites et biosourcés. Cette formation, proposée en apprentissage ou initiale, s’adresse à de jeunes diplômés (bac +5, niveau ingénieur ou master 2) ou à des étudiants ayant obtenu un master 1 et justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans.

« Je suis arrivée à l’INSA Lyon au sein de la filière génie mécanique, plasturgie et composites, à l’occasion d’un échange international. Lors de mon stage de fin d’études au sein du bureau d’études de Novares, je me suis intéressée aux sujets du recyclage des plastiques, de l’économie circulaire et de la réduction de l’empreinte carbone. Pour approfondir, j’ai cherché un Mastère Spécialisé en alternance mais très peu intégraient les thématiques qui m’intéressaient. Le directeur du département Génie Mécanique m’a alors parlé du nouveau diplôme IDPC proposé par l’INSA Lyon en partenariat avec l’ISPA. C’était exactement ce que je recherchais. »

« Je suis arrivée à l’INSA Lyon au sein de la filière génie mécanique, plasturgie et composites, à l’occasion d’un échange international. Lors de mon stage de fin d’études au sein du bureau d’études de Novares, je me suis intéressée aux sujets du recyclage des plastiques, de l’économie circulaire et de la réduction de l’empreinte carbone. Pour approfondir, j’ai cherché un Mastère Spécialisé en alternance mais très peu intégraient les thématiques qui m’intéressaient. Le directeur du département Génie Mécanique m’a alors parlé du nouveau diplôme IDPC proposé par l’INSA Lyon en partenariat avec l’ISPA. C’était exactement ce que je recherchais. »

Une formation en prise directe avec les enjeux de l’industrie des polymères et composites

Précisément confrontés à un double défi lié aux transitions écologiques et numériques, les industriels employant des matériaux polymères et composites réclament l’acquisition de nouvelles compétences techniques. Répondre à ces défis nécessite un vaste spectre de concepts nouveaux pour le secteur, tels que l’économie circulaire ou la maîtrise d’outils spécifiques, en particulier numériques. L’un des objectifs du diplôme d’Ingénieur de spécialisation pour l’industrie des polymères et composites est d’apporter une nouvelle vision de ces enjeux, au sein des entreprises et ouvrir la voie à des solutions économiquement viables.

« Cette formation me permet de renforcer mes connaissances, tout en me spécialisant sur des sujets stratégiques pour l’industrie. Le format en alternance m’a aussi convaincue. Au sein de mon entreprise d’accueil, l’équilibre est idéal entre enseignement académique et expérience professionnelle pour relier immédiatement la théorie à la pratique. Cela accélère l’apprentissage et donne du sens à la formation. »

Des débouchés vastes

Nombreux sont les secteurs utilisant les matières polymères et composites, touchés par le besoin de nouvelles compétences en lien avec les transitions écologiques et numériques. Le diplôme IDPC peut ainsi mener à de nombreuses fonctions, depuis la R&D jusqu’à la supervision ou la direction de sites industriels au sein de petites et moyennes entreprises.

« J’envisage idéalement un poste dans le secteur automobile ou des biens de consommation. Je vise un poste où je pourrais contribuer au développement de matériaux recyclés ou recyclables, en tenant compte des contraintes industrielles. Grâce à cette formation, je me prépare à travailler sur des sujets concrets comme la valorisation des déchets plastiques, l’éco-conception ou encore la mise en œuvre de stratégies d’économie circulaire à l’échelle industrielle. »

Le diplôme d’Ingénieur de spécialisation pour l’industrie des polymères et composites (IDPC) répond aux besoins de plusieurs secteurs utilisant les matières polymères et composites.

Pourquoi choisir cette formation ?

Aujourd’hui, de nombreux jeunes diplômés souhaitent entamer leur carrière professionnelle dans l’industrie en répondant aux défis environnementaux actuels. Cette formation répond à ces attentes en abordant des problématiques cruciales pour de très nombreuses entreprises qui mettent en œuvre des matériaux polymères, composites et biosourcés. Elle forme des spécialistes connaissant les implications de leur utilisation. La formation repose sur trois axes principaux : le volet économique ; les procédés et les outils numériques ; et le management et pilotage.

Dans le cadre du partenariat avec le CFA ISPA, les étudiants en apprentissage obtiennent aussi le diplôme « Executive Master Recyclage des matières plastiques et économie circulaire » à l’issue de la formation.

« Je recommande cette formation sans hésitation : elle est parfaitement en phase avec les enjeux actuels de l’industrie, notamment en matière d’éco-conception, de recyclage et de transition environnementale. Les enseignements sont à la fois pointus et concrets, dispensés par des experts issus du monde académique et industriel. En tant qu’étudiante de la première promotion, je constate déjà l’impact direct de cette formation sur ma capacité à piloter des projets techniques liés aux matériaux durables dans mon entreprise. C’est une vraie valeur ajoutée, tant pour mon parcours professionnel que pour l’entreprise qui m’accueille. »

• Habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (Cti)

• En formation initiale, en apprentissage ou en formation continue

• Durée : 18 mois, dont 700 heures de « face à face »

• Enseignements en format classique, travaux pratiques, mini-projets et projets numériques

• Cours dispensés par des enseignants-chercheurs de l’INSA Lyon et des professionnels experts dans leurs domaines

• Visites et tables rondes avec des industriels organisées tout au long de l’année

• À 60 % en entreprise et à 40 % sur le campus INSA Lyon d’Oyonnax

• Campus d’Oyonnax : au cœur de l’industrie polymères et composites française

• En collaboration avec les industriels et les syndicats professionnels des plastiques et des composites (pôle de compétitivité Polyméris, organisme de formation professionnelle de la branche plasturgie et composites Polyvia, Association des Acteurs Économiques de la Plastics Vallée (AEPV) et le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des composites (CT-IPC)).

Candidatures et calendrier

Les inscriptions sont ouvertes de début janvier à fin juin sur le site ecandidat de l’INSA Lyon. La procédure d’admission prévoit un entretien individuel avec chaque candidat ayant déposé les pièces requises, avant toute décision quant à son admissibilité.

Pour en savoir plus : https://oyonnax.insa-lyon.fr/fr/page/ingenieur-de-specialisation-pour-lindustrie-polymeres-et-composites-bac-6

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Sarah DOURI

Mise en place de références métrologiques pour la mesure de conductivité thermique par microscopie thermique à balayage

Doctorante : Sarah DOURI

Laboratoire INSA : CETHIL - Centre d'Énergétique et de Thermique de Lyon

École doctorale : ED162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique

La demande croissante de la gestion thermique dans diverses industries (énergie, micro et nanoélectronique...) a fait naître le besoin de techniques de caractérisation thermique fiables à l'échelle micro et nanométrique. La microscopie thermique à balayage (SThM pour « Scanning Thermal Microscopy » en anglais) est un outil intéressant pour la caractérisation des propriétés thermiques et l'étude des mécanismes de transfert de chaleur à ces échelles. Cependant, certains aspects métrologiques restent un défi pour la mesure quantitative et traçable de la conductivité thermique avec la technique SThM. L'objectif de ce travail est d'améliorer la métrologie associée à la mesure de la conductivité thermique avec le SThM pour obtenir des mesures quantitatives, traçables et fiables. L'une des principales contributions de ce travail est l'établissement d'un nouveau modèle 3D par la méthode en éléments finis (MEF) pour la deuxième génération de la sonde Palladium afin de décrire plus précisément la dissipation de la chaleur en son sein ainsi que les différents mécanismes de transfert de chaleur qui se produisent entre la pointe et l'échantillon. Les résultats de simulation révèlent l'influence de la résistance thermique d'interface sur la réponse thermique et la sensibilité de la technique à ce paramètre tant dans l'air que dans le vide. Le transfert de chaleur par conduction en régime balistique (au contact), qui est généralement négligé dans les modèles existants dans la littérature, a été intégré dans le modèle 3D. L'étude met en évidence la nécessité de prendre en compte ce transfert de chaleur lorsque les mesures sont effectuées dans le vide. Une étude comparative entre le modèle 3D MEF et le modèle analytique généralement utilisé expérimentalement pour étalonner les sondes résistives évalue l'applicabilité de l'approche analytique pour les mesures de conductivité thermique et met en évidence ses limites et les améliorations possibles. La partie expérimentale de ce travail se concentre sur l'amélioration de l'installation expérimentale du Laboratoire de mesure et d'essais et des protocoles de mesure pour une mesure plus précise et répétable (reproductible). En outre, une courbe d'étalonnage expérimentale est établie et l'incertitude associée est évaluée à l'aide d'une nouvelle approche. Les résultats montrent que les améliorations apportées à l'installation et aux protocoles de mesure réduisent l'incertitude associée au mesurande, diminuant ainsi l'incertitude associée à l'estimation de la conductivité thermique. L'analyse expérimentale met en évidence que des mesures quantitatives et traçables de la conductivité thermique (pour des échantillons où le transfert de chaleur est principalement diffusif) avec la technique SThM sont possibles pour les matériaux à faible conductivité thermique (actuellement limitée à la plage de 0,187 W.m-1.K-1 jusqu'à 10 W.m-1.K-1) avec une incertitude associée <20 % (k=2).

Additional informations

-

La rotonde, LNE Paris 1 Rue Gaston Boissier, 75015 Paris

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Julien FINOT

Contribution à la compréhension du phénomène de bruit fantôme des dentures d'automobiles

Doctorant : Julien FINOT

Laboratoire INSA : LAMCOS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures

École doctorale : ED162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique

Au cours des dernières années, l'industrie automobile a entrepris une transformation majeure de ses groupes motopropulseurs afin de se conformer à des réglementations plus strictes concernant les émissions de CO2. Cela a conduit Stellantis à fabriquer des véhicules électriques qui sont plus silencieux que les véhicules à essence ou Diesel en raison de l'absence de ce type de groupe motopropulseur. La boîte de vitesses existe toujours, et le bruit d'engrènement, également appelé bruit de sirène, devient plus audible à l'intérieur de la voiture. De plus, un autre type de bruit, appelé bruit fantôme, peut apparaître et devenir insupportable pour les utilisateurs du véhicule. La manière dont ce bruit fantôme est créé est encore sujet à discussion, mais il est clairement lié au processus de superfinition des flancs des dents des roues dentées et en particulier au processus de rectification par génération des roues dentées. Comme il s'agit du processus de superfinition le plus rapide pour l'usinage des dents, il est impératif pour l'industrie automobile de maîtriser ce phénomène de bruit. Tout d'abord, une introduction à l'évolution de la fabrication des engrenages chez Citroën et de l'architecture des boîtes de vitesses est faite pour mettre en évidence la transformation constante de cette industrie. Ensuite, une revue de la littérature traitant du phénomène de bruit fantôme est réalisée, abordant plusieurs sujets tels que: - La mesure et l'analyse de la micro-géométrie. - Les causes racines du bruit fantôme. - La détection du bruit fantôme lors de !'engrènement. - La simulation de la rectification par génération des roues dentées... Ensuite, différentes méthodologies sont créées ou améliorées afin d'étudier l'effet des flancs de dents avec des défauts d'ondulations sur l'apparition du bruit fantôme : - Une nouvelle analyse de la micro-géométrie testée en production automobile ; - L'amélioration de la simulation de !'engrènement en prenant en compte des écarts d'ondulations sur les flancs des dents ; - La conception et la validation d'une machine de mesure de l'erreur de transmission sans charge pour corréler les résultats de la simulation

d'engrènement; - Une simulation cinématique de la rectification des dentures par génération avec la possibilité d'ajouter des défauts cinématiques et d'étudier leurs effets sur les flancs des dents usinées. Enfin, une importante campagne de tests réalisée avec un fabricant de machines de rectification de denture est présentée et les résultats sont construits en utilisant les méthodologies développées précédemment. Sur la base des résultats, des lignes directrices pour maîtriser le phénomène de bruit fantôme sont données.

Additional informations

-

Amphi Marc Seguin, Campus Lyonîech La Doua - INSA Lyon 27bis, Avenue Jean Capelle F69621 VILLEURBANNE CEDEX FRANCE

INSA Lyon

Point de bascule // la sélection du mois de février 2025

De Rosalind Franklin au Covid-19 en passant par l’IA : la science intègre

L’histoire des sciences est jalonnée de découvertes brillantes, d’aventures fascinantes, de trajectoires personnelles hors du commun, mais également de scandales. L’une des atteintes les plus marquantes à l’éthique scientifique est celle de l’histoire de Rosalind Franklin et du cliché 51, mettant en évidence la structure à double hélice de l’ADN. Quelques années plus tard, Jocelyn Bell Burnell, astrophysicienne britannique, se voyait déposée du Prix Nobel pour la découverte des pulsars. Autour de ces deux femmes exceptionnelles, des scientifiques ont eu un comportement peu intègre. Cet entretien avec Bruno Allard, référent à l’intégrité scientifique de l’INSA Lyon, brosse le portrait du principe de l’éthique, socle de confiance pour que la science reste un outil pertinent au service du progrès et de l’innovation pour le bien commun.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/de-rosalind-franklin-au-covid-19-en-passant-par-l-ia-la-science-intègre

Et si on (re)mettait du Care au cœur de la technique ?

Comment accorder technique et valeurs du soin dans un monde « qui se veut de plus en plus soignant, mais qui se révèle être de moins en moins soigneux » ? Appliquées à la technique, les valeurs des éthiques du Care, fondées sur l’empathie et le soin mutuel, peuvent-elles contribuer à un monde plus soutenable ? Pour Jean-Philippe Pierron, cela ne fait aucun doute. Lors du 4ᵉ séminaire Let’s look up : Ingénierie et Recherche par le prisme du concept « One Health », le 28 novembre 2024, il a évoqué les moyens intellectuels et pratiques à mettre en œuvre pour rendre cela possible.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/et-si-on-re-mettait-du-care-au-cœur-de-la-technique

Mob-Energy : un coup d’avance sur la recharge électrique

Folie d’étudiants ingénieurs, coup de poker ou bien véritable pari sur l’avenir ? Probablement un peu des trois à la fois. Quasiment dix ans après leur sortie des bancs de l’INSA Lyon, Salim El Houat, Ilyass Haddout et Maxime Roy, ont bel et bien transformé leur projet en réalité. Mob-Energy, société spécialisée dans le reconditionnement des batteries et la recharge de véhicules électriques, compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs, et s’est installée depuis janvier 2024 dans une toute nouvelle usine sur un site industriel à Vénissieux. L’article revient sur cette success-story ambitieuse et visionnaire, avec l’un de ses fondateurs.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/mob-energy-un-coup-d-avance-sur-la-recharge-électrique

Prothèses de membres : quand l’objet technique s’invite dans l’intimité des corps

Il existe aujourd’hui une grande diversité de prothèses, qui varient en matière de matériaux, de formes et d’usages. Mais comment ces dispositifs s’intègrent-ils réellement dans le quotidien, la mobilité et l’intimité de ceux et celles qui les portent ? L’appropriation de la prothèse, c’est-à-dire l’intégration aux sensations, aux mouvements et aux habitudes de vie, ne va pas toujours de soi.

Lucie Dalibert, chercheuse au laboratoire S2HEP, explore cette relation complexe entre les corps et les technologies, dans le cadre du projet de recherche « Amélioration du parcours d’appropriation des dispositifs prothétiques » (APADiP).

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/prothèse-de-membres-quand-l-objet-technique-s-invite-dans-l-intimité-des-corps

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Antonin MONOT

Maintenance prédictive d'un réducteur mécanique par analyse combinée électrique et thermique

Doctorant : Lionel DARUL

Laboratoire : Laboratoire LabECAM

École doctorale : ED162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique

Dans le contexte industriel actuel, la fiabilité et la performance des équipements sont des préoccupations majeures. Les transmissions à engrenages sont des éléments essentiels des systèmes mécaniques et sont - pour nombre d’applications industrielles - associées à un moteur électrique. Ces motoréducteurs sont soumis à des contraintes opérationnelles de plus en plus importantes, et leur défaillance peut entraîner des conséquences graves, tant en termes de sécurité que de coûts de maintenance. La maintenance prédictive émerge alors comme une stratégie essentielle afin de garantir leur bon fonctionnement en identifiant les signes avant-coureurs de défaillance et en planifiant de manière optimale les interventions de maintenance. L’objectif de cette étude est d’étudier le potentiel des approches thermique et électrique pour la maintenance prédictive d’un réducteur à engrenages. Afin de répondre au besoin industriel, ces travaux proposent une approche permettant de détecter et localiser des défauts en temps réel en utilisant un nombre limité de capteurs non intrusifs. Un banc d'essai a été développé à partir d'un treuil de l’entreprise REEL International pour étudier le comportement thermique d'un réducteur à quatre étages. Cette étude présente, dans un premier temps, une méthode pour créer un jumeau numérique thermique du réducteur. Un modèle hybride analytique-expérimental est proposé. Sa structure est basée sur l'approche des réseaux thermiques². Une procédure expérimentale est utilisée pour déterminer certains paramètres critiques du modèle, tel que le coefficient de frottement des dentures. Dans un second temps, la capacité de ce jumeau numérique thermique à réaliser la maintenance prédictive du réducteur est étudiée via l’introduction d’un défaut d’hélice et d’un défaut d’écaillage sur un des pignons. Dans un troisième temps, une étude du module du vecteur de Park des courants statoriques du moteur pour la détection des défauts est présentée en complément de l’approche thermique. Il résulte de cette étude que le jumeau numérique thermique est capable de prédire précisément le comportement thermique des composants du réducteur (roulements, carter, huile) en utilisant seulement quelques capteurs thermiques. Celui-ci permet la détection et la localisation d’un défaut géométrique à l’engrènement. L’étude du module de Park démontre quant à elle la pertinence de certains indicateurs ainsi que celle de combiner les deux approches pour la surveillance de la transmission.

Additional informations

-

Salle LI001, ECAM LYON - 40 Mnt Saint-Barthélémy, 69321 Lyon

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Éléonore GENDRY

Évolutions des régimes de travail industriel et mutations urbaines: L’exemple de l’entreprise Berliet et de l’agglomération lyonnaise : 1950-2020

Doctorante : Éléonore GENDRY

Laboratoire INSA : EVS

École doctorale : ED483 : ScSo (Histoire, Géographie, Aménagement, Urbanisme, Archéologie, Science Politique, Scociologie, Anthropologie)

Les relations entre l’activité et l’urbanisation sont aussi anciennes que l’existence des villes. Si ces liens ont particulièrement été étudiés pour les périodes du XIXe siècle et du début du XXe siècle, leur observation n’est que peu détaillée après-guerre. Or, l’industrie n’a jamais été aussi présente dans notre environnement dessinant des sociétés hyper- industrielles caractérisées par un continuum entre la production de biens et de services, la consommation de masse, les industries financières et culturelles, engendré par le développement du numérique. Pour saisir plus précisément les transformations urbaines héritées des évolutions de l’industrie, cette recherche s’intéresse aux mutations du travail ; ces dernières étant elles aussi liées aux changements industriels.

L’étude porte plus particulièrement sur l’usine de production de véhicules industriels Berliet implantée depuis 1917 sur les communes de Vénissieux et de Saint-Priest dans l’agglomération lyonnaise. Pour appréhender les mutations du travail au sein de cette entreprise, l’enquête s’intéresse à l’évolution de la production des moteurs Berliet entre 1950 et 2020 à l’aide des traces laissées par ces changements : journaux d’entreprise, correspondances, rapports et ouvrages spécialisés, plans ou encore photographies. Des entretiens menés auprès d’actuels ou d’anciens salariés de l’entreprise explicitent certaines traces lacunaires.

À l’issue de cette enquête, les transformations urbaines liées aux mutations du « travail industriel » s’observent autour de l’organisation et de la distribution de l’appareil productif, de l’habitat et des infrastructures de transport. Considérant l’observation de ces interdépendances entre l’industrie et la ville, il peut être avancé que des états urbano-industriels se distinguent au sein de l’agglomération lyonnaise simplifiés en deux morphologies urbaines idéales-typiques : l’une industrielle (1950-1973), l’autre hyper- industrielle (2000-2020). L’observation de ces états, caractérisés par des encastrements multiples entre industries, logements, infrastructures, etc., incite à concevoir les politiques industrielles comme une politique globale s’intéressant à l’activité productive, mais aussi aux questions du logement ou des déplacements.

Additional informations

-

Amphithéâtre Ouest, Bâtiment des Humanités, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Anne-Laure LADIER

Réduire les déchets, mutualiser les flux : planification et ordonnancement pour une écologie industrielle

Maître de conférences : Anne-Laure LADIER

Laboratoire INSA : DISP (Décision et Information pour les Systèmes de Production)Rapporteurs : Roberta COSTA AFFONSO, Ton DE KOK, Dominique FEILLET

Rapporteurs : Roberta COSTA AFFONSO, Ton DE KOK, Dominique FEILLET

Jury :

|

Civilité |

Nom et Prénom |

Grade/Qualité |

Établissement |

|

M. |

El-Houssaine AGHEZZAF |

Professor |

Ghent University |

|

Mme |

Gülgün ALPAN |

Professeur des Universités |

Grenoble INP – UGA |

|

Mme |

Valérie BOTTA-GENOULAZ |

Professeur des Universités |

INSA Lyon |

|

Mme |

Roberta COSTA AFFONSO |

Professeur des Universités |

ISAE-Supméca |

|

M. |

Ton DE KOK |

Professor |

Centrum Wiskunde & Informatica |

|

M. |

Dominique FEILLET |

Professeur |

Mines Saint-Etienne, LIMOS |

|

M. |

Jacques LAMOTHE |

Professeur |

IMT Mines Albi, Centre Génie Industriel |

|

Mme |

Claire VALENTIN |

Professeur des Universités |

Université Claude Bernard Lyon 1 |

Additional informations

-

INSA Lyon - Amphi Laura Bassi - Villeurbanne

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Antoine LEJEUNE

Étude thermomécanique des émaux sur substrat verrier pour l'industrie automobile

Doctorant : Antoine LEJEUNE

Laboratoire INSA : MatéIS

École doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon

Les émaux sont des revêtements inorganiques déposés à la surface du verre dans le but d’apporter une fonction d’opacification au vitrage. Ces revêtements sont des matériaux multi-phasés constitués de fritte de verre, de pigments noirs inorganiques et dans certains cas de charges minérales. Les traitements thermiques appliqués au verre émaillé sont connus pour générer des défauts liés à la présence d’émail : fragilisation mécanique du substrat, genèse de défauts optiques. La compréhension des interactions physico- chimiques entre le substrat verrier et le revêtement d’émail est indispensable afin de limiter ces défauts. Dans ce sens, trois émaux chimiquement différents ont été sélectionnés. La combinaison d’une approche locale et globale des évolutions microstructurales de ces émaux, complémentée par une approche in-situ a été développée. L’analyse a mis en évidence la présence de différents systèmes de fritte verrière, dont un cristallisant en température, à l’origine de l’inhibition du frittage de la couche d’émail. Un protocole de mesure de la contrainte moyenne dans la couche d’émail déposée sur un substrat inerte de silicium a été développé. Cette méthode a montré que l’émail se comportait de manière viscoélastique au-dessus de sa transition vitreuse, au-delà de laquelle la contrainte moyenne dans le revêtement relaxe entièrement. Au refroidissement, les contraintes se régénèrent à une température qui dépend de la fraction volumique de phases rigides, fonction du taux de cristallisation. Ainsi, un réseau percolant se forme et domine l’écoulement visqueux de la matrice vitreuse. Finalement, les interactions chimiques ont été étudiées en déposant l’émail sur substrat verrier. Les résultats ont mis en évidence un échange Li↔Na dont la profondeur dans le verre est proportionnelle à la déformation du verre émaillé à iso-température. Ces travaux ont mis en évidence l’effet des transformations structurales et de la composition chimique de l’émail sur son comportement thermomécanique et rhéologique.

Additional informations

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Joaquin Eduardo CORNEJO FUENTES

Matrix-free weighted quadrature isogeometric analysis applied to thermal and mechanical simulations

Doctorant : Joaquin Eduardo CORNEJO FUENTES

Laboratoire INSA : LaMCoS

École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique)

Ce travail explore le potentiel de l'Analyse Isogéométrique (IGA) pour améliorer les simulations numériques industrielles, en particulier pour le transfert de chaleur et l'élastoplasticité. Bien que la méthode des éléments finis soit couramment utilisée en ingénierie, elle présente des limites de précision et d'efficacité, surtout pour les géométries complexes. L'IGA, en intégrant des techniques avancées comme les méthodes sans matrice, à quadrature pondérée et fast-diagonalization, pourrait offrir une alternative plus précise et efficace. Cette étude démontre l'application de ces méthodes à des équations aux dérivées partielles elliptiques, ainsi que pour des problèmes qui évoluent au cours du temps. Une approche espace-temps pour les problèmes paraboliques non linéaires est également proposée, montrant des performances supérieures aux méthodes actuelles. Cependant, des défis subsistent pour appliquer ces méthodes à des géométries plus complexes et à des applications industrielles à grande échelle. Ce travail ouvre des perspectives pour des simulations plus rapides et fiables, remettant en question les pratiques traditionnelles en ingénierie computationnelle.

Additional informations

-

Amphithéâtre Clémence Augustine Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand, INSA-Lyon (Villeurbanne)