Sciences & Société

Soutenance de thèse : Anthony CHEHAMI

« Méthode d’aide au déploiement du système cyber-physique flexible et reconfigurable dans le contexte de l’industrie 4.0 »

Doctorant : Anthony CHEHAMI

Laboratoire INSA : LIRIS

École doctorale : ED512 Infomaths (Informatique et Mathématiques de Lyon)

Cette thèse s'inscrit dans un contexte industriel en perpétuelle évolution, caractérisé par l'émergence de l'Industrie 4.0. Elle prend pour cadre l'usine FPT de Bourbon-Lancy (FPT-BLY), spécialisée dans la production de moteurs lourds pour véhicules. Face au défi d'intégrer le nouveau moteur XC13 dans des lignes de production existantes tout en maintenant la fabrication de produits actuels. Ce cas d’étude illustre l'importance de la flexibilité et de la reconfigurabilité industrielles pour maintenir la compétitivité.

L'objectif principal de cette recherche est de développer une méthode optimale pour implémenter des systèmes de production flexibles et reconfigurables, en réponse aux défis de l'Industrie 4.0. En effet, cette révolution industrielle apporte de nouvelles méthodologies rendues possibles par les technologies avancées. La thèse se concentre sur les piliers 4.0 concernant la capacité d'auto- ajustement et d'auto-configuration du système, qui requièrent une flexibilité importante pour être efficaces et opérationnelles.

Les contributions de cette thèse s'articulent autour de l'identification, la mesure et l'optimisation de la flexibilité dans les systèmes de production. Nous avons identifié et proposé des méthodes originales de mesure individuelles pour évaluer les différents types de flexibilité et a également développé une méthode pour mesurer l'interdépendance entre ces types de flexibilité. L'objectif est d'obtenir une valeur agrégée des différentes flexibilités, afin de faciliter la prescription d’une décision optimale en cas de reconfiguration du système. Enfin, nous avons développé un modèle d’optimisation mathématique permettant d’identifier la meilleure solution d’investissement afin d’atteindre le niveau de flexibilité approprié, et de ce fait, déterminer la feuille de route de déploiement de la flexibilité. Nous avons dû explorer une grande quantité de données et d'informations de l’entreprise pour la partie expérimentation et validation de ces modèles proposés. Enfin, l'ensemble de ces propositions ont été appliqué à l'usine FPT-BLY, dans le cadre de l'intégration du nouveau moteur XC13.

Additional informations

-

Salle Smart Production, Bâtiment CEI3 (Porte B) (Villeurbanne)

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Nicolas Madinier

Caractérisation vibratoire de structures par méthodes inverses et mesures plein champ

Doctorant : Nicolas Madinier

Laboratoire INSA : LVA

École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique)

Le développement de nouveaux matériaux alliant résistance mécanique et légèreté est un enjeu d'actualité dans de nombreux secteurs industriels. Afin de pouvoir utiliser ces matériaux, il est nécessaire de connaître leurs propriétés mécaniques. Pour les déterminer, des méthodes inverses analysant le comportement vibratoire de la structure peuvent être utilisées. Dans ce travail de thèse, deux méthodes sont utilisées : la Résolution Inverse (RI) et la Méthode des Champs Virtuels (MCV).

Dans un premier temps, les méthodes sont appliquées avec la déflectométrie optique, une méthode de mesure plein champ. L'utilisation de cette méthode de mesure avec les deux méthodes inverses permet d'obtenir des cartographies précises de la rigidité de flexion et de l'amortissement de la structure étudiée. La déflectométrie optique mesure les pentes du champ de déplacement. Une opération de gradient inverse permet de remonter au champ de déplacement. Afin de supprimer cette opération, le développement de formalismes sur les pentes de RI et de la MCV est proposé. Ces formalismes sont testés avec des simulations numériques puis une étude expérimentale est présentée.

Dans un second temps, une variante de la MCV est développée. Cette variante a pour but d'appliquer la méthode en hautes fréquences où RI et la MCV ne sont plus applicables. La Résolution Inverse Corrigée est une variante de RI qui a pour but d’appliquer la méthode dans les hautes fréquences.

La variante de la MCV qualifiée de Méthode des Champs Virtuels Adaptée en Fréquence consiste à déterminer à chaque fréquence la taille de l’intervalle d’intégration des intégrales du Principe des Travaux Virtuels (une forme faible de l'équilibre local sur laquelle se base la MCV). Elle est développée pour la poutre d'Euler-Bernoulli et la plaque de Love-Kirchhoff et est testée sur des données expérimentales pour identifier la rigidité de flexion complexe d'une plaque amortie localement.

Additional informations

-

Amphithéâtre ouest des Humanités, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Sciences & Société

19ᵉ Colloque S.mart "Recherche et enseignement agiles pour une industrie soutenable"

Cet événement biannuel depuis 1984 est l'occasion de promouvoir des travaux, des bonnes pratiques, et de réfléchir et échanger sur des problématiques et solutions, d'apprendre et de partager.

Ces trois journées s'adressent aux enseignants, chercheurs, doctorants, étudiants et industriels offreurs de solutions dans les domaines de :

- Conception de produits et services,

- Ecoconception & Analyse du Cycle de Vie,

- Réalité Virtuelle & Réalité Augmentée,

- Tolérancement & Industrialisation,

- Chaîne numérique,

- Procédés de fabrication avancés,

- Automatisme et robotique, Ingénierie système,

- Métrologie & Précision,

- Gestion et systèmes de production,

- Maintenance,

- Intelligence Artificielle pour l'industrie du futur,

- IoT.

Cet évènement sera aussi l'occasion de célébrer les 40 ans du réseau S.mart.

Additional informations

- https://smart-rao.insa-lyon.fr/

-

Vogüé - Ardèche

Keywords (tags)

Recherche

Modes de vie et transformations de l'environnement : faire face aux maladies de sociétés

Selon les données du 6ᵉ rapport du GIEC, le changement climatique est la plus grande menace pour la santé humaine. Maladies cardiovasculaires causées par les hausses des températures, maladies respiratoires liées à la pollution atmosphérique, maladies animales transmissibles à l’homme causées par l’effondrement de la biodiversité et l’agriculture intensive, ou encore problèmes de santé mentale, avec le développement de troubles anxieux et des traumatismes causés par les catastrophes naturelles. Toutes ces maladies de société ont un trait commun : « Elles sont intrinsèquement liées aux nouveaux modes de vie de nos sociétés industrialisées. C’est un constat difficile, dont il ne faut pas se détourner », ont affirmé Marianne Chouteau et Adina Lazar, enseignantes chercheuses à l’INSA Lyon. À l’occasion du deuxième séminaire « Let’s look up! » en mai dernier, le collectif de chercheurs et d’enseignants-chercheurs de l’INSA Lyon et de l'Université Lyon 1 ont exploré cette thématique.

Le cas des zoonoses

Les dernières décennies ont montré une accélération dans l’émergence de zoonoses, ces maladies qui passent de l’animal à l’homme. Déjà identifié depuis le Néolithique, il est désormais connu que ce mécanisme de contamination peut être à l’œuvre dans différents cas : lors d’un contact direct avec un animal contaminé ; par l’intermédiaire de l’environnement (eau, sols) ; par l’intermédiaire d’un animal vecteur ; ou encore par la consommation d’aliments d’origine animale contaminés. C’est avec la présentation détaillée de cette pathologie bovine que débute la présentation de Thierry Baron1,chef de l’Unité Maladies Neurodégénératives de Lyon. Après des années de recherches sur les maladies à prions, il dirige aujourd’hui des études sur la maladie de Parkinson et autres variants. À travers ses travaux, il a pu montrer que le développement de cette maladie pouvait être favorisé par l’exposition à divers composés naturels ou artificiels comme les pesticides. « Les maladies à prions sont, dans la plupart des cas, considérées comme sporadiques, et leur cause est inconnue. Mais parfois des clusters de malades sont observés localement, il est alors possible d’aller rechercher les déterminants possibles de ces maladies par des enquêtes de terrain », explique le directeur de recherches de l’ANSES.

Environnement et technologie : les autres déterminants de la santé

Dans les années quatre-vingt, la crise de la vache folle avait sévi en Europe, causé notamment par la concentration d’animaux d’élevage. La crise avait entraîné des victimes humaines, des milliers de vaches abattues et une crise économique pour la filière bovine, conséquences d’un changement du procédé industriel de fabrication de farines animales. La baisse de la température de cuisson, qui visait à optimiser la qualité nutritive, limiter le coût de production, et réduire l’impact sur l’environnement et le personnel technique, a conduit à une crise de grande ampleur. Ainsi, dans le cas de la crise de la vache folle, la barrière de l’espèce a été franchie : le prion est passé du mouton à la vache, puis de la vache à l’homme via l’alimentation causant 28 décès recensés et confirmés. Intrinsèquement liée à l’organisation industrielle, cette crise a souligné les limites de la logique de performance de nos sociétés. « C’est une illustration de la nécessité de considérer la santé de façon globale. La logique productiviste s’est construite sur une rupture complète de l’homme avec son écosystème. Aujourd’hui, on le sait : les déterminants de la santé humaine ne sont pas seulement d'ordre biologique et social, mais aussi d'ordre environnemental et technologique », explique Nicolas Lechopier, maître de conférences à l’Université Lyon 1 en philosophie spécialiste d’éthique de la santé publique et animateur des débats lors de ce séminaire.

Des territoires sacrifiés à l’industrie du pétrole

Gwenola Le Naour, maîtresse de conférences à Sciences Po Lyon, est spécialiste de l’histoire des pollutions et des mobilisations pour la santé. Elle a souligné le rôle crucial des savoirs de ces habitants vivants sur des territoires sacrifiés par les activités industrielles, dans la dénonciation des effets sur leur santé. « On a vu apparaître, dans l’histoire des pollutions et des mobilisations pour la santé, des sources nouvelles – enquêtes et luttes des travailleurs et des riverains, éclairant les dégâts environnementaux et sanitaires et les luttes pour la santé environnementale. Par exemple, dans les territoires pétroliers au 20ᵉ siècle, les plaintes des populations qui vivent dans ces zones industrielles sont systématiquement disqualifiées, car perçues comme non scientifiques. Cependant, elles parviennent à mobiliser et à produire des savoirs leur permettant de contester les stratégies entrepreneuriales menaçant leurs lieux de vie », a expliqué la chercheuse qui s’est également intéressée dans un prisme plus contemporain, aux mobilisations contre la pollution du sud Lyonnais.

En organisant le cycle de séminaires « Let’s look up! », le collectif de chercheurs et d’enseignants-chercheurs de l’INSA Lyon et de l'Université Lyon 1 souhaitent questionner le concept “One health” à travers différentes voies. « En questionnant les liens entre la santé humaine, la santé animale et l’environnement, nous souhaitons repenser nos pratiques de recherches quotidiennes. Nous sommes issus de la biologie et des Sciences Humaines et Sociales (SHS), mais nous avons bon espoir de diffuser l’importance du vivant auprès de nos collègues, en lui laissant la capacité de se restaurer, et retrouver un équilibre. Pour citer Baptiste Morizot, philosophe et maître de conférences, ‘le vivant actuel, ce n’est pas une cathédrale en flammes, c’est un feu qui s’éteint. Et le défendre, ce n’est pas le rebâtir comme une cathédrale en ruine, c’est l’aviver’. »

Pour visionner les replays des conférences du séminaire n°2 - Modes de vie et transformations de l'environnement : faire face aux maladies de sociétés, « Let’s look up! » :

· Thierry Baron, « Impact des facteurs environnementaux et du mode de vie sur les maladies neuro-dégénératives : exemple de la maladie de Parkinson »

· Gwenola Le Naour, « Vivre et lutter dans un monde pollué »

Le 3ᵉ séminaire se tiendra le 28 novembre 2024 sur la thématique : « du soin dans l’ingénierie ? »

[1] Thierry Baron, DR ANSES, est chef de l’unité de l’Unité Maladies Neurodégénératives de Lyon et responsable du laboratoire National de Référence sur les maladies à prions des ruminants.

Formation

Se former aux mutations technologiques et industrielles avec l'INSA Lyon

Alors que la phase d’admission complémentaire débute ce mardi 11 juin et se terminera début septembre, il est encore possible de candidater au bachelor Assistant ingénieur Mutations technologiques et industrielles.

Réelle alternative pour celles et ceux qui souhaitent obtenir un apprentissage de qualité dans une grande école, cette nouvelle formation proposée dès la rentrée 2024, permet d’obtenir en trois ans une spécialisation dans un domaine en plein essor et ainsi contribuer à un avenir durable. S’appuyant sur notre savoir-faire en ingénierie et nos enseignants, il s’agit d’une nouvelle voie d’excellence pour un public qui souhaite accéder plus rapidement au monde du travail. Concrète, la formation permet dès la deuxième année d’accéder au statut d’apprenti. Notre expertise intervient également dans l’aide pour trouver une entreprise.

Deux spécialités proposées :

- Génie civil et environnement, un diplôme de Centrale Lyon

- Plasturgie et écologie industrielle, un diplôme de l’INSA Lyon

Bénéficiant d’une pédagogie innovante, en plus de solides connaissances scientifiques et techniques, ce bachelor permet de développer des compétences essentielles, notamment sur :

- La conception de solutions industrielles et technologiques innovantes ;

- Le management de projet et le management par projet ;

- La planification des opérations et le pilotage de processus efficients ;

- L’innovation liée aux grandes transitions socio-écologiques.

Les débouchés ?

Spécialiste Responsabilité sociétale et environnementale, Responsable Qualité hygiène sécurité, Concepteur de produits nouveaux, responsable d’ilots de transformation, responsable Logistique, responsable de production / industriel … Ce bachelor propose un large panel de métier dans le domaine de l’Industrie.

Vous souhaitez en savoir plus, consultez : Bachelor Assistant ingénieur Mutations technologiques et industrielles

Sciences & Société

Le management côté pile et côté face

Cette conférence sera donnée par Jean-Michel Frixon, ouvrier Michelin à la retraite, et Jean-Christophe Guérin, ex directeur Manufacturing Michelin.

En 2021, Jean-Michel Frixon publie « Michelin, matricule F276710 », un livre dans lequel il raconte ses 43 années passées chez Michelin en tant qu'ouvrier.

Après avoir lu le livre, Jean-Michel Guérin, alors directeur Manufacturing chez Michelin, décide de le rencontrer.

S'ensuit une tournée dans les 15 usines françaises de Michelin : à travers son témoignage, c'est le management vu par un ouvrier que Jean-Michel Frixon partage avec les managers réunis.

En 2023, il publie un second ouvrage « L'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres » qui est très médiatisé.

Depuis, l'ouvrier et le directeur industriel, tous deux à la retraite, interviennent ensemble sur le thème de l'excellence managériale avec l'ambition de réveiller l'importance de l'humanité dans la relation manager/managé et le souhait d'inspirer leur auditoire.

Vous souhaitez y assister : Inscription en ligne

Additional informations

-

INSA Lyon - Amphithéâtre Jean Capelle - Villeurbanne

Keywords (tags)

Recherche

7e Journées interpoles S.mart / Schneider Electric

A destination des enseignants-chercheurs en automatisme, ces rencontres nationales sont l'occasion d'échanger sur les innovations pédagogiques expérimentées et déployées dans les différents Pôles S.mart de France. Ces journées permettent aussi d’être informé sur les nouvelles technologies et développements mis en œuvre dans les solutions d'automatisme industriel à l'étude chez Schneider Electric.

Thème principal : L'Industrie du Futur.

La première journée sera réservée aux communications proposées par les différents Pôles, elles porteront sur le thème général de l’Industrie du Futur et pourront aborder des thématiques comme : L’automatisme, la robotique La cybersécurité Le jumeau numérique La réalité virtuelle, la réalité augmentée ...

Le deuxième jour sera consacré aux interventions d’experts Schneider Electric sur la stratégie automation du groupe avec trois conférences : EcoStuxure Automation Expert, système d’automatisation industrielle de nouvelle génération Universal Automation, base pour des solutions d’automatisme interopérables Industrial Edge Platform, plateforme destinée à mixer l’edge computing avec l’edge control.

Inscription en ligne : https://bit.ly/journees_interpoles_smart

Additional informations

- mady.guillemot@insa-lyon.fr

- https://s-mart.fr/

-

INSA LYON - Département Génie Electrique - Bâtiment Gustave FERRIE-504 - 8 rue de la Physique - 69621 VILLEURBANNE CEDEX - Amphithéâtre AE1 au RDC

Keywords (tags)

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Behnam EINABADI

Nouvelles méthodes d'aide à la décision pour la maintenance prédictive dynamique basée sur la science des données et l'optimisation multi objectifs

Doctorant : Behnam EINABADI

Laboratoire INSA : LIRIS

Ecole doctorale : ED512 Informatique Et Mathématiques de Lyon

La maintenance prédictive (PdM) est devenue un sujet de recherche majeur dans l'industrie et dans le monde académique. L'objectif est d'utiliser des données en temps réel pour surveiller l'état de santé des équipements et prédire leur durée de vie restante (RUL). La plupart des études se concentrent sur la prédiction des défaillances, tandis que la prescription de décisions pour les activités de maintenance est beaucoup moins abordée. L'objectif de cette thèse est d'explorer les nouvelles méthodes et approches de PdM et de maintenance préventive (PvM) grâce à la science des données et aux méthodes d'optimisation mathématique. Notre étude vise à répondre à plusieurs questions telles que la possibilité d'estimer l'état de santé et/ou la RUL des équipements et de proposer une planification intégrale des activités de maintenance. Pour cela, une approche globale est proposée, qui couvre l'ensemble des stratégies de maintenance, et intègre l'analyse de la criticité de l'équipement, l'identification de la stratégie de maintenance, l'acquisition de données et d'informations, la surveillance de l'état de santé des équipements, la surveillance du système de maintenance, l'estimation de la RUL et la planification. Pour la mise en œuvre de cette approche, plusieurs outils, algorithmes et méthodes appropriés ont été développés et expérimentés sur quelques cas d'utilisation à l'usine Fiat Powertrain Technologies Bourbon-Lancy. Les résultats ont permis de démontrer la faisabilité de l'estimation de la RUL en se basant sur des données en temps réel, ainsi que l'efficacité engendrée. Par la suite, une méthode d'optimisation de planification des activités PdM et PvM a été développée et appliquée sur un cas réel en prenant en compte la RUL, le groupement opportuniste des activités et le risque de défaillance. Enfin, les perspectives managériales et les défis de la mise en œuvre de l'approche globale proposée dans d'autres entreprises ont été discutés.

Additional informations

-

INSAVALOR, Bât. CEI3 (Villeurbanne)

INSA Lyon

L’INSA Lyon et sa filiale de valorisation, INSAVALOR, au salon Global Industrie

L’INSA Lyon et INSAVALOR, seront présents sur le salon Global Industrie du 7 au 10 mars 2023 à Eurexpo-Lyon. A cette occasion, une quinzaine de mini-conférences seront organisées sur des thématiques d’intérêt de l’industrie et ses défis de demain, avec des exemples de collaboration entre l’INSA Lyon et des entreprises partenaires.

Un ancrage solide dans le monde de l’entreprise

L’INSA Lyon forme de futurs ingénieurs destinés à prendre des responsabilités dans les entreprises, en France comme à l’étranger. C’est également un pôle de recherche de référence, avec ses 22 laboratoires, avec des dimensions de recherches fondamentale et appliquée. Aussi il entretient, depuis sa création, des relations privilégiées avec le monde socio-économique pour toujours mieux répondre à leurs besoins en matière d’évolution des métiers et des compétences et, contribuer, par la recherche, à leur apporter des solutions à des enjeux d’innovation et de développement.

INSAVALOR, sa filiale de Recherche et Développement, Valorisation et Formation Continue, offre un service sur-mesure à tout acteur du monde économique concerné par une problématique liée à la R&D et de formation continue. Plus de 1 000 contrats industriels avec nos laboratoires de recherche sont signés par an, et en formation continue, près de 1200 salariés d’entreprises suivent chaque année des formations en inter-entreprises, en intra ou en sur-mesure.

Une quinzaine de mini-conférences sur des thématiques d’intérêt pour l’industrie et ses défis de demain

Sur les 4 jours du salon (du 7 au 10 mars 2023), une quinzaine de mini-conférences (30 minutes environ) feront le focus sur des thématiques d'intérêt pour l'industrie et ses défis de demain.

Elles offrent un éclairage sur des collaborations de l’INSA Lyon avec des entreprises et startups partenaires, de domaines et de tailles variés, avec pour fils conducteurs : la décarbonation de l'industrie, l'économie circulaire, le numérique responsable et le développement des compétences.

Quelques thématiques abordées : Cybersécurité industrielle ; Intelligence artificielle explicable (pour des données au service de la décision) ; Maintenance prédictive ; Roadmap et challenges pour la mise en place d’une démarche 4.0 ; Matériaux innovants et intelligents ; Fabrication additive métallique ; Prototypage rapide pour commande embarquée ; Simulation numérique, Métrologie 3D pour le développement de produits mécaniques ; Nouvelles architectures hybrides ; Valorisation des déchets… et accompagnement à l’évolution des compétences et des métiers.

Contribuer à l’attractivité des métiers de l’industrie

Le stand INSA Lyon / INSAVALOR fera également partie du Parcours Avenir du salon Global Industrie en s’inscrivant dans des visites guidées à destination des collégiens et lycéens (des académies de la région AURA) et de leurs professeurs. Ces visites mettent l’accent chaque année sur la découverte des métiers de l’industrie en partant à la rencontre d’exposants.

Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon

« Les enjeux socio-écologiques et numériques auxquels la société est aujourd’hui confrontée sont d’une ampleur sans précédent. Face à ces défis, les ingénieurs INSA sont, plus que jamais, des acteurs clés de la transformation des entreprises. Mobilisés sur des problématiques toujours plus complexes et systémiques, ils mettent leurs compétences au service de la transition des organisations pour non seulement renforcer leur performance et leur pérennité et mais aussi contribuer à construire un monde plus juste et plus durable ».

Laure Corriga, Présidente du directoire d’INSAVALOR

« Pour cette première édition, nous avons voulu montrer les compétences et savoir-faire des enseignants- chercheurs de l’INSA Lyon qui sont sources d’innovation en lien avec le monde socio-économique. Notre rôle est d’être un facilitateur de collaboration technologique et nous avons également la particularité d’être un opérateur de formation continue et de gérer l’hébergement d’entreprises. Ainsi nous accompagnons les entreprises sur l’ensemble de la chaîne, en relation avec l’écosystème de l’innovation au niveau régional et national ».

Informations pratiques :

Informations pratiques : Salon Global Industrie - 5e édition

du 7 au 10 mars 2023 à Eurexpo-Lyon

Stand 2N68

Global Industrie est le grand rendez-vous des solutions concrètes, qu’il s’agisse des innovations développées par les entreprises, des nouvelles idées venues de l’étranger, ou encore des dispositifs d’aide et d’accompagnement proposés par l’État et les collectivités. Le salon rassemble en un seul et même lieu tous les acteurs de l’industrie.

Recherche

« Le monde de l’industrie doit intégrer la notion de limites planétaires dans ses choix »

Dans l’industrie, de nombreux process nécessitent de la production de chaleur. Dans une industrie agroalimentaire, les étapes de cuisson, de séchage ou de pasteurisation peuvent par exemple requérir des températures hautes qui pèsent sur le bilan énergétique de l’entreprise. Dans le contexte actuel, la hausse des prix de l’énergie et les problématiques d’approvisionnement poussent les industriels à s’interroger sur leurs pratiques.

Yoann Jovet, doctorant au CETHIL1, laboratoire spécialiste de l’énergie et de la thermique, n’a pas attendu la crise de l’énergie pour se pencher sur la question. Depuis trois ans, le doctorant étudie les étapes du cycle de vie de la production de chaleur avec un objectif : établir une méthodologie capable d’intégrer les limites planétaires pour aider les entreprises dans leur prise de décision. En d’autres mots : trouver la meilleure alternative, économiquement viable et respectueuse des limites planétaires. Yoann Jovet explique.

Gaz, électricité, bois, propane, géothermie… Les sources d’énergie pour produire de la chaleur sont nombreuses et ont chacune leurs avantages et inconvénients. Comment une industrie choisit-elle la « meilleure » source d’énergie pour produire la chaleur nécessaire à ses activités ?

Dans une industrie, le processus de décision est régi par un grand nombre de paramètres. Il y a des contraintes techniques à prendre en compte, des législations à respecter et une économie à soutenir. Aujourd’hui, pour des questions diverses, d’approvisionnement, de durée de vie des systèmes, d’image, d’éthique ou d’économie, les industries s’intéressent à l’optimisation de leurs solutions énergétiques et cherchent à évoluer. Chaque source d’énergie possède ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Par exemple, le gaz naturel offre des rendements intéressants et sa production prend peu de place, mais c’est une énergie d’origine fossile et son coût est soumis à des fluctuations. À l’inverse, le bois peut être une solution moins coûteuse, bénéficiant d’une filière durable en France, mais qui requiert de grands espaces de stockage. Pour prendre la décision, les entreprises étudient généralement ces différents critères sous le spectre de leurs propres besoins, grâce à des méthodologies. Seulement aujourd’hui, ces outils d’aide à la décision « classiques » prennent rarement en compte l'ensemble des critères environnementaux, se limitant souvent au bilan carbone. Ils ne donnent pas un éclairage sur les limites planétaires liées au secteur faute de méthode dédiée aux problématiques industrielles. Mon travail se focalise sur les industries ayant un besoin de production de chaleur important, qui ne cherchent pas seulement à réduire leur empreinte carbone mais à s’intégrer dans une vision systémique de la problématique environnementale. En d’autres mots, je travaille à un outil capable de déterminer la meilleure solution technique pour respecter les limites planétaires en limitant les surcoûts.

Dans une industrie, le processus de décision est régi par un grand nombre de paramètres. Il y a des contraintes techniques à prendre en compte, des législations à respecter et une économie à soutenir. Aujourd’hui, pour des questions diverses, d’approvisionnement, de durée de vie des systèmes, d’image, d’éthique ou d’économie, les industries s’intéressent à l’optimisation de leurs solutions énergétiques et cherchent à évoluer. Chaque source d’énergie possède ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Par exemple, le gaz naturel offre des rendements intéressants et sa production prend peu de place, mais c’est une énergie d’origine fossile et son coût est soumis à des fluctuations. À l’inverse, le bois peut être une solution moins coûteuse, bénéficiant d’une filière durable en France, mais qui requiert de grands espaces de stockage. Pour prendre la décision, les entreprises étudient généralement ces différents critères sous le spectre de leurs propres besoins, grâce à des méthodologies. Seulement aujourd’hui, ces outils d’aide à la décision « classiques » prennent rarement en compte l'ensemble des critères environnementaux, se limitant souvent au bilan carbone. Ils ne donnent pas un éclairage sur les limites planétaires liées au secteur faute de méthode dédiée aux problématiques industrielles. Mon travail se focalise sur les industries ayant un besoin de production de chaleur important, qui ne cherchent pas seulement à réduire leur empreinte carbone mais à s’intégrer dans une vision systémique de la problématique environnementale. En d’autres mots, je travaille à un outil capable de déterminer la meilleure solution technique pour respecter les limites planétaires en limitant les surcoûts.

Comment sont calculés les impacts environnementaux de la production de chaleur dans une industrie à l’heure actuelle ?

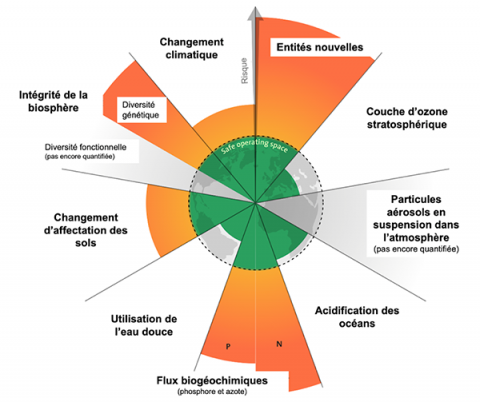

Aujourd’hui, on étudie principalement les émissions carbone lorsque l’on parle d’impact environnemental. Seulement, ces émissions n’ont en réalité qu’un impact direct sur une limite planétaire : le réchauffement climatique. C’est bien sûr une bonne chose car il y a encore cinq ans, les aspects environnementaux n’étaient que peu pris en compte dans les calculs. Aujourd’hui, il faut que les industries fassent un pas de plus et revoient leur système de prise de décision, en ouvrant ce prisme aux limites planétaires : les choix doivent être regardés sous le spectre de l’influence sur la biodiversité, l’érosion des sols, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’occupation de l’espace, la consommation de ressource minérale et fossile, etc. La méthodologie sur laquelle je travaille cherche à anticiper les contraintes qui vont arriver, non pas en répondant à la question « quelle est la meilleure solution économique pour produire de la chaleur pour mon industrie », mais plutôt « quel est le coût économique d’une solution meilleure pour respecter les limites planétaires, tout en maintenant mon activité ». Il s’agit d’anticiper les contraintes environnementales et de les intégrer à la prise de décision.

Vous vous êtes récemment rendu au Danemark pour travailler avec un laboratoire spécialisé sur la question des limites planétaires, le DTU Sustain. Pourquoi ?

Mon programme de doctorat prévoyait un séjour là-bas, en partie financé par le programme ERASMUS, pour développer la collaboration mise en place par le CETHIL. Le Department of Environmental and Resource Engineering de la Technical University of Denmark (DTU) est une entité de recherche pionnière sur l’étude des limites planétaires. Je m’y suis rendu pour comprendre comment les grands secteurs industriels impactaient chacune des limites. Par exemple, l’agriculture participe beaucoup à la modification de l’occupation des sols, qui est une des neuf limites planétaires définies. Le secteur de l’énergie lui, aura plus d’influence sur le réchauffement climatique ou la consommation de ressources. J’ai transposé cette méthodologie à mes travaux de thèse : en analysant le cycle de vie de la production de chaleur, je peux offrir une analyse environnementale qui ne fait plus seulement un comparatif entre deux produits, par exemple le gaz et l’électricité, mais qui prend aussi en compte les limites de la Terre.

Les limites planétaires (Stockholm Resilience Centre, CC BY)

Les industries devraient donc faire plus qu’établir un simple bilan carbone au moment d’analyser leurs impacts environnementaux ?

Effectivement. Le bilan carbone est bien sûr essentiel pour mesurer son impact sur le réchauffement climatique, mais celui-ci n’est pas la seule limite à prendre en compte. Il y a vingt ans, lorsqu’une industrie faisait son étude économique pour décider de l’énergie qu’elle allait utiliser, elle choisissait au moins cher, ce qui explique l’utilisation massive du gaz à l'heure actuelle. Aujourd’hui, si elle décide d’anticiper les contraintes qui vont arriver, elle devra intégrer des seuils maximums sur la pression que ses activités font peser sur les limites planétaires. Malheureusement, il n’existe pas forcément de méthodologie qui aille dans ce sens : au mieux, si elle veut être vertueuse, elle tentera de réduire son impact carbone ou plantera des arbres pour alléger celui-ci. En fait, ces méthodes de calculs se confrontent souvent à des objectifs de rentabilité qui sont mesurés sur du très court terme. Mais si on étend ces objectifs à une vision à long terme, il y a des décisions à prendre qui peuvent être plus intéressantes -économiquement- pour l’entreprise.

Vous arrivez presque au terme de trois années d’étude sur le sujet. Quels sont les objectifs finaux de vos travaux de thèse ?

Je souhaiterais pouvoir aboutir à une proposition de méthode qui fonctionne. Je ne cherche pas de vérité absolue mais une première approche qui permette de faire évoluer les lignes au sein d’industries dont les activités nécessitent une production de chaleur accrue et qui sont prêtes à avancer autrement. Le deuxième produit consisterait en un modèle d’optimisation, une sorte de logiciel qui permettrait, selon les machines et les process industriels d’analyser la meilleure solution technique pour produire cette chaleur. Mon objectif final serait surtout de pouvoir permettre un changement de cap et d’aller plus loin que le calcul : que les limites planétaires soient réellement comprises et intégrées au sein du monde industriel et que chaque entreprise puisse obtenir une réponse à la question : « quelle est la solution la plus soutenable pour mon industrie et la Terre ? ».

[1] : Centre d’énergétique et de thermique de Lyon (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1)