Sport

INSA Tri Crit Races - Triathlon Universitaire

Que vous soyez étudiant, sportif de haut niveau ou amateur de sensations fortes, cet événement proposé par l’AS Cyclisme INSA Lyon est ouvert à tous ! 🚴🏃♂️

Rejoignez l'une des courses les plus dynamiques et inclusives, avec un parcours sécurisé au cœur du campus de l'INSA Lyon.

Profitez d'une organisation professionnelle, avec des routes fermées, un tracé exigeant et des défis sportifs à relever.

Porgramme

Triathlon Ouvert à Tous | à partir de 14h00

- Format "contre la montre" comprenant natation, parcours cycliste et course à pied

- Ouvert à 100 étudiants et à quelques athlètes élites

- Finale femmes : 16h45

- Finale hommes : 17h30

Critérium Cycliste Élite | 19h00 - 20h45

- Course cycliste de haut niveau affiliée à la Fédération Française de Cyclisme

- Unique compétition de ce niveau dans la métropole lyonnaise

- Participation d'athlètes amateurs et professionnels

Les moments forts :

- 16h45 - 18h15 : Finales du triathlon (femmes puis hommes) - une occasion unique de voir s'affronter les meilleurs triathlètes étudiants

- 18h20 : Cérémonie de remise des prix du triathlon et présentation des athlètes de haut niveau du critérium

- 19h00 - 20h45 : Critérium élite - le temps fort de la journée avec une course cycliste spectaculaire au cœur du campus

- 21h00 : Remise des prix du critérium élite

Pour toutes les informations, rendez-vous sur l'Instagram de l'évènement : instagram.com/insaraces

En savoir+ → https://www.insa-lyon.fr/fr/actualites/insa-tri-crit-races-nouvel-evenement-sportif-l-cyclisme

Additional informations

- https://www.instagram.com/insaraces

-

Campus INSA Lyon, Piscine universitaire

Last events

All events

Sciences & Société

Nuit de la physique : thème Physique et Sport à Lyon

La « Nuit de la physique » est une manifestation grand public organisée par la Société Française de Physique, avec le soutien du CNRS, du CEA, de la Société Française d'Optique et la Société Chimique de France

Fabrice Ville, Professeur au département génie mécanqiue de l'INSA Lyon et chercheur au laboratoire LaMCoS donnera une conférence intitulée "Tribologie du vélo et de l'aviron"

Jean-Christophe Péraud, diplômé INSA Lyon, sportif de haut niveau - 2e du Tour de France 2014 et médaille d’argent en VTT aux JO de Pékin 2008, sera présent lors de la table ronde sur le rôle de la science dans les performances sportives.

Additional informations

- berengere.guilbert@insa-lyon.fr

- https://www.sfpnet.fr/nuit-de-la-physique-theme-physique-sport-a-lyon

-

École Normale Supérieure de Lyon - Salle place de l’École, Lyon 7e

Keywords (tags)

Last events

All events

Sciences & Société

Conférence – Les Voies Lyonnaises

Dans le cadre des midis de l’aménagement, organisés par le département GCU et la composante EVS de l’INSA Lyon, Guillaume Julien Neveu, Directeur projet des Voies Lyonnaises, à la Métropole de Lyon interviendra pour parler de ce projet.

Le réseau des Voies Lyonnaises représentera 250 kilomètres en 2026, et 355 kilomètres en 2030. Il comprend 12 lignes et est pensé comme un réseau en commun qui reliera le centre de l’agglomération aux communes périphériques et inversement. Il doit encourager la pratique du vélo en assurant la sécurité des cyclistes (d’après le site de la Métropole de Lyon).

Additional informations

- sophie.vareilles@insa-lyon.fr

- https://objeturba.hypotheses.org/736

-

Salle IOA, 1er étage, INSA Lyon, bâtiment E. Freyssinet, 8 rue des sports, 69 100 Villeurbanne

Keywords (tags)

Last events

All events

Recherche

JO 2024 : « je serais très fier que mes travaux de recherche aident à décrocher des médailles françaises ! »

Les athlètes ne sont pas les seuls à préparer les Jeux Olympiques 2024. Si Gabriel Lanaspeze, diplômé de l’INSA Lyon et docteur en génie mécanique, n’est pas un habitué des vélodromes, il a tout de même consacré ses trois dernières années de thèse à optimiser la transmission par chaîne des cyclistes de piste français. Inscrits dans le cadre du programme « Sciences 2024 » dont l’objectif est d’accompagner les athlètes français dans leur quête de titre aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, les travaux de Gabriel Lanaspeze ont participé à répondre aux enjeux techniques posés par la fédération de cyclisme. Car les cyclistes sur piste de très haut niveau, lancés à vive allure, peuvent s’en remettre aux lois physiques et mécaniques pour optimiser leurs performances.

Vos travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de recherche collectif dédié à l’accompagnement des athlètes français dans leur quête de titres aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pourriez-vous résumer les grandes lignes du programme ?

L’idée du programme Sciences 2024 est de faire remonter les questions des sportifs, entraîneurs et techniciens, jusqu’aux laboratoires de recherche scientifiques français. La Fédération Française de Cyclisme (FFC) s’est adressée, entre autres structures de recherches, au LaMCoS1 pour répondre théoriquement et expérimentalement à certaines problématiques techniques et mécaniques auxquelles les coureurs peuvent être régulièrement confrontés. Un des enjeux principaux de ce programme est l’interface entre la communauté scientifique et celle des sportifs. En effet, les enjeux sont différents entre les deux mondes. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions, des priorités différentes ou des résultats qui peuvent s’avérer intéressants pour un scientifique et qui n’est pas vraiment celui attendu par un entraîneur. Ce sont deux mondes très différents qui essaient de communiquer à travers Sciences 2024. Il y a un vrai enjeu de vulgarisation et de communication !

Vos travaux ont principalement porté sur le cyclisme sur piste, un sport où la science mécanique est, en raison de l’influence du matériel utilisé, assez importante. Les enjeux mécaniques doivent être nombreux ?

Effectivement, le cyclisme sur piste est une discipline très différente des autres disciplines comme les compétitions sur route, BMX ou VTT. D’abord, les coureurs évoluent dans des conditions très contrôlées, en vélodrome. En piste, les cyclistes tournent très vite, jusqu’à 70 km/h, sur un vélo assez différent de ceux que l’on peut avoir l’habitude de voir. Ce sont des machines dites à pignon fixe. Il n’y donc ni frein ni dérailleur. Ainsi, la vitesse est entièrement gérée au travers du pédalage et il n’y a pas de possibilité de changer de vitesse au cours de la course. Par ailleurs, des roues dites pleines ou à bâtons sont parfois utilisées. C’est un sport où les enjeux d’aérodynamisme sont très importants et où les choix mécaniques sont stratégiques. Par exemple, puisqu’il n’est pas possible de changer de vitesse, le choix du rapport de transmission2 est capital et peut fortement impacter les performances du coureur : il y a donc un optimum à trouver, en fonction des qualités de l’athlète et des courses. L’une des questions à laquelle il m’a été donné de répondre pendant ma thèse s’est, entre autres, concentrée sur la chaîne du vélo. Puisque celle-ci est soumise aux forces transmises par le cycliste, elle est conçue plus lourde et plus large qu’une chaîne traditionnelle. La FFC souhaitait réduire la taille de celle-ci, afin de gagner du poids sur l’équipement. Il nous a donc été demandé de s’assurer qu’une telle réduction ne présentait pas de risque pour la sécurité des athlètes. Nous avons également exploré les conséquences mécaniques des variations de réglages de la transmission, notamment en matière de rendement énergétique. Sur ces points, les mécaniciens peuvent intervenir pour réduire les pertes de puissance et explorer des possibilités d’optimisation.

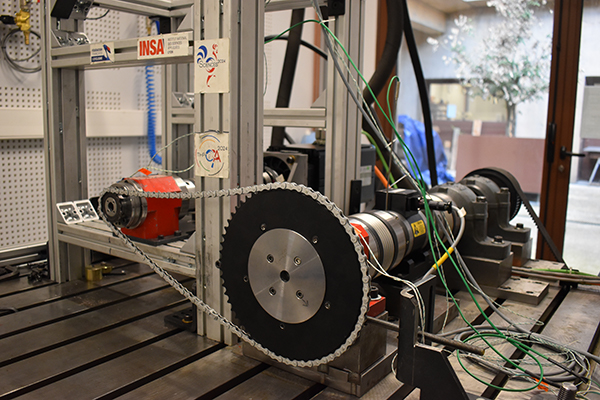

Le banc d’essai utilisé par Gabriel Lanaspeze pour vérifier ses modélisations numériques.

Comment avez-vous résolu la problématique technique posée par la FFC sur la chaîne de vélo ?

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux pertes d’énergie qui ont lieu lorsqu’un maillon rentre en contact ou bien quitte le pignon. Pour rappel, l’un des principaux enjeux mécaniques de ce sport est de trouver la plage optimale pour que l’énergie fournie par le cycliste, soit réutilisée au maximum dans le mouvement ; la chaîne étant l’un des principaux éléments d’influence sur le rendement. Nous avons utilisé deux approches complémentaires. D’abord avec de la modélisation numérique des transmissions, j’ai cherché à faire évoluer les modèles, permettant par exemple d’étudier de nouvelles géométries de dentures. En parallèle, un banc d’essai a été développé par un ingénieur de recherche, Martin Best (ENISE), et qui se trouve au LaMCoS. C’est un banc qui permettait d’étudier les courroies de moteur de camion, mais avec quelques adaptations, il a pu être utilisé pour vérifier les modélisations numériques. Ainsi, en testant plusieurs paramètres comme le couple, le réglage de la tension, le nombre de dents des pignons, le pas de la chaîne ou le coefficient de frottement, nous avons pu fournir des résultats qui permettront peut-être de futures optimisations. Pour le moment, en matière d’applications réelles pour les Jeux Olympiques et Jeux paralympiques 2024, tout est entre les mains de la FFC mais je serais très fier que ces expérimentations aident à décrocher des médailles françaises !

La thèse de Gabriel Lanaspeze a été encadré par Fabrice Ville, Bérengère Guilbert et Lionel Manin (INSA GMD).

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

[1] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL).

[2] i.e., rapport de vitesse de rotation entre le plateau et le pignon.

Sciences & Société

Conférence : Solidaire à vél'eau

Retour d'expérience sur Solidaire à vél'eau ! 4 000km de la Norvège en France au profit de Solidarité Eau Sud.

Du 22 juillet à début septembre, Noëlie Maurin, étudiante à l'INSA Lyon, spécialisée en GEN (Génie Energétique et Environnement), actuellement en échange universitaire Erasmus en Norvège avait pour objectif de parcourir environ 4 000km à vélo de la Norvège à la France pour soutenir l’ONG Solidarité Eau Sud - SES, en faveur du développement de l’accès à une eau de qualité et à l’assainissement notamment en Afrique, tout en limitant son impact carbone.

Additional informations

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100083578920306

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet, Bibliothèque Marie Curie

Keywords (tags)

Last events

All events

Vie de campus

Que font nos étudiants cet été ?

Les dernières copies sont rendues et les turnes vidées de leurs habitants ; le campus est désormais déserté par les 6 000 étudiants qui le parcourent quotidiennement durant l’année. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs étudiants de l’INSA Lyon pour leur poser la question suivante : « qu’est-ce que vous faites pour les vacances ? ». Au programme : recherche de sens, volonté de réduire son impact environnemental et belles rencontres.

Noëlie vient de passer son échange Erasmus à Trondheim, en Norvège. Étudiante en 4e année de génie énergétique et environnement, elle n’a pas souhaité prendre l’avion pour le trajet retour. Cette jeune fondeuse amatrice de vélo a profité de l’occasion pour vérifier l’adage qui prétend que le chemin est plus important que la destination. « Dès le 22 juillet, je rentrerai en France à vélo, en longeant la côte de la mer Baltique. Cette décision vise à réduire l’impact carbone total de mon échange universitaire, et est en lien avec le PassCarbone mis en place par notre département de formation qui nous incite à calculer notre empreinte sur l’environnement », explique Noëlie Maurin. Désireuse de donner un double sens à son voyage, elle souhaite également partager l’aide reçue sur sa route. « J’aimerais pouvoir transformer chaque coup de pouce en un don à l’association Solidarité Eau Sud qui agit pour le développement de l’accès à une eau de qualité. Ainsi, chaque repas, accueil, aide mécanique ou don financier permettra de soutenir les activités de l’association. » Noëlie a prévu d’arriver à destination en septembre prochain. Avec un calendrier plus large que celui dont elle aurait normalement besoin pour parcourir les 4 000 kilomètres qui la séparent de son arrivée, elle prendra le temps d’aller à la rencontre des gens et espère pouvoir mener des échanges sur les enjeux liés à l’eau.

Noëlie Maurin rentrera de son échange Erasmus à vélo dès le 22 juillet.

Malgré les fortes chaleurs, il semblerait que le trajet « actif » ait le vent en poupe cet été. Dimitri Lazarević, Walid Da Costa, Antoine Sermet, Maximilien Tessier et Benjamin Marre ont eux aussi été séduits par l’idée de la traversée à faible impact. Avec leur projet intitulé « la course pour le climat », les élèves-ingénieurs ont traversé la France, de Lyon à Paris, avec une ambition : militer pour la nécessité de changer de modèle de société tout en présentant des alternatives de vie durables et souhaitables pour l’avenir de la planète. Dès le 20 juin, le petit peloton de coureurs et cyclistes, a pris le temps du voyage pour aiguiser ses réflexions personnelles et collectives sur la question du climat. « Sur le trajet, nous avons été accueillis par des mairies, des campings et des particuliers sensibles à notre cause. Ce fut l’occasion de dialoguer mais aussi de réfléchir à nos perceptions et nos ressentis sur le sujet. Nous avons publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui font office de carnets de voyage, où l’on aborde autant nos petites galères techniques que des vrais sujets de fond. Cela nous a permis de partager les idées associées à notre aventure plus largement possible », explique Dimitri Lazarevic, porteur du projet. Rejoints par d’autres courageuses et courageux sur le trajet, les étudiants de génie civil et urbanisme sont arrivés 17 jours plus tard à la capitale, accueillis par la directrice de l’Académie du Climat et un adjoint à la mairie de Paris chargé de l’écologie et de l’énergie.

L’équipe étudiante de la « course pour le climat » arrivée

à Souppes sur Loing (Seine-et-Marne) pour leur 14e étape.

Pour les basketteuses de l’INSA Lyon, l’été 2022 sera l’occasion d’enfin participer aux EUSA Games 2022, en Pologne, une compétition reportée depuis la crise sanitaire. Qualifiées en 2019, les joueuses, vice-championnes de France de basket universitaire, n’avaient pas encore eu l’occasion d’affronter leurs homologues européennes. Leur coach et directrice du centre des sports de l’INSA Lyon, Caroline Bessac est admirative et fière de son équipe. « Notre école peut compter sur de nombreux champions en sport individuel mais il est assez rare qu’une équipe soit qualifiée à un tel niveau de compétition en sport collectif. Pour se hisser à cette qualification, nous avons dû nous mesurer à des équipes universitaires de grande taille. Malgré la crise sanitaire, la situation internationale et l’évolution des parcours personnels de chacune, nous avons réussi à nous retrouver à Lodz. Désormais, l’objectif est d’aller le plus loin possible dans la compétition. » Objectif : championnes de l’EUSA 2022 donc, pour les basketteuses insaliennes qui espèrent pouvoir fêter leur victoire à leur retour sur le campus insalien, après le 31 juillet.

L’équipe de basket féminin lors d'un stage de préparation physique aux Saisies.

Côté campus, Ariane Desclaux, élève-ingénieure en 4e année de génie industriel, a décidé de consacrer une partie de son été à accueillir ses nouveaux camarades arrivant à l’INSA. Coordinatrice des écoles d’été, elle veillera durant le mois d’août à ce que chacun des nouveaux arrivants soit bien installé. « Je devrais m’assurer que tout soit prêt, que tout le monde ait les bonnes infos et qu’aucun détail ne soit négligé ! », explique-t-elle. L’école d’été accueillera ainsi les étudiants étrangers, les élèves de la formation active en sciences et les admis directs en deuxième année. En journée, des cours de FLE pour les étudiants internationaux, des mathématiques, des sciences élargies et un module « diversité ». « En plus de ce programme pédagogique, les équipes du BdE proposeront une activité chaque soir et week-end. Du sport, des jeux de société, des quizz, des buffets, des séjours à thèmes… L’idée est de ne laisser personne de côté, tout en faisant vivre le campus souvent vide à cette époque de l’année ». Ce job étudiant a un sens tout particulier pour Ariane, qui originaire de l’île de la Réunion, se souvient de ses premières semaines à l’INSA Lyon. « J’ai moi-même eu l’occasion de participer à l’école d’été lorsque je suis arrivée sur le campus alors je sais ce que c’est que d’arriver pour plusieurs années dans un endroit qui se trouve loin de chez soi ! Je veux faire au mieux pour que chacun se sente bien dans son nouvel environnement et puisse attaquer la rentrée en beauté », conclut Ariane.

L’école d’été de l’année 2021-2022

Recherche

Des pistes cyclables virtuelles pour optimiser le passage des vélos

Comment les cyclistes choisissent-ils leurs itinéraires ? Préfèrent-ils emprunter les voies cyclables ou le chemin le plus court ? Sont-ils prêts à faire des détours si la route est plus sûre et fluide ? Voici les premières questions posées par Lucas Magnana dans le cadre de ses travaux de thèse intitulée « De la ville intelligente à la ville prédictive : applications et modes de transports actifs ». Au sein du laboratoire Citi1, il étudie les segments préférentiels des cyclistes pour pouvoir proposer un nouveau type d’infrastructure cyclable dynamique. Grâce à l’intelligence artificielle, il souhaite inciter les citoyens à utiliser davantage le vélo en ville. Explications.

Lucas Magnana est formel : prédire le chemin préféré des automobilistes pour aller d’un point A à un point B est assez simple. « En voiture, on choisit souvent le chemin le plus court ou le moins cher. Pour les cyclistes, la prédiction est moins aisée car beaucoup de facteurs implicites, comme le sentiment de sécurité (qui est très subjectif) conditionnent le choix d’un itinéraire à vélo. », explique Lucas Magnana.

Le comportement des cyclistes, pourtant très documenté, est un champ d’étude complexe. Lorsque Lucas se penche sur la question, il émet plusieurs hypothèses, confirmées par l’étude d’une base de données de 2532 traces GPS générées par 40 cyclistes lyonnais et stéphanois. « Nous avons remarqué que les cyclistes ne prenaient pas forcément le chemin le plus court entre leur origine et leur destination ; 95 % des cyclistes sont prêts à faire des détours de moins de 2,5 km pour atteindre leur destination. » Pour reproduire les comportements des cyclistes, le doctorant a développé un modèle qui s’appuie sur un réseau de neurones. En l’entraînant, il a retrouvé des segments de route spécifiques. « Nous avons pu confirmer à travers notre analyse et le comportement de notre modèle qu’il existait certains segments de route plus régulièrement empruntés que d’autres, sur lesquels beaucoup de vélos se rassemblent. »

Cette information est capitale pour la suite de l’étude de Lucas Magnana. « Lorsque l’on prend son vélo pour se rendre quelque part, il y a une fonction mathématique qui se fait dans notre tête, et selon certains facteurs qui nous sont propres, on va choisir un itinéraire. Notre objectif serait d’inciter les cyclistes à emprunter des segments de route qui seraient optimisés pour leur passage », explique le doctorant du Citi.

En créant des sortes de pistes cyclables dynamiques, le passage des vélos en serait fluidifié et plus sûr. « Aujourd’hui, il existe deux grands types d’infrastructures cyclables : les pistes en blanc ou les pistes délimitées en dur comme sur les berges du Rhône ; puis il y a l’urbanisme tactique qui prévoit des marquages temporaires, en jaune. Nos travaux s’attachent à évaluer la possibilité de proposer un troisième type d’infrastructure cyclable, une sorte de piste virtuelle qui s’adapterait grâce aux feux de signalisation notamment, à l’arrivée d’un peloton de cyclistes. »

Le but serait donc d’inciter les vélos à se rassembler sur plusieurs segments de route connectés, sans pour autant y construire une infrastructure physique. « Lorsqu’un peloton de cyclistes se trouverait sur ces segments, il serait détecté. À leur approche, les feux de signalisation passeraient au vert, leur permettant de traverser les croisements de manière sécurisée et de ne pas perdre leur allure. »

Le regain d’intérêt pour le vélo ces dernières années pour ses avantages écologiques, économiques et de santé publique pousse les décideurs et urbanistes à réfléchir à de nouvelles tactiques urbaines. Lucas prévient : pour l’instant, il n’est pas encore question d’applications concrètes. « Il reste encore plusieurs freins à lever. Par exemple, l’adaptation de la voirie dynamique passe par de la collaboration entre des usagers qui n’interagissent pas entre eux. C’est un projet pluridisciplinaire qui mêle transport, intelligence artificielle et sociologie d'une certaine façon. »

Si l’idée n’existe pour le moment qu’à titre expérimental, Lucas Magnana et ses directeurs de thèse, Hervé Rivano et Nicolas Chiabaut, espèrent que ces outils permettront à terme, d’envisager les infrastructures urbaines non plus comme un partage de l’espace statique mais comme une commodité reconfigurable à la demande.

[1] Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de service (INSA Lyon/INRIA)

Pour approfondir : L'intelligence artificielle - IA - au coeur de l'enjeu "information et société numérique" de l'INSA Lyon, le numéro n°7 du Magazine #57 traite de l'intelligence artificielle.

Entreprises

Un démonstrateur pour sensibiliser le jeune public à l'industrie

Le déficit d’attractivité des plus jeunes vis-à-vis de l’industrie est une des raisons majeures qui pousse les collectivités, les établissements de formation et les entreprises à mettre en œuvre des actions ambitieuses de médiation, en particulier à destination des collégiens. Pour réussir le pari d’une industrie modernisée et écologique, mais également plus attractive, le secteur avance vers un rapprochement de la recherche universitaire, des formations et des grands groupes industriels. La Métropole de Lyon a fait appel à l’expertise du pôle S.mart Rhône-Alpes Ouest (RAO), sur le campus de l’INSA Lyon.

« L’industrie, ça n’est pas Germinal ! »

« L’industrie, ça n’est pas Germinal ! »

« Les plus jeunes se font une idée négative de l’industrie : polluante, vieillissante et c’est à eux que notre programme s’adresse en priorité », constate Michaël Candela, responsable du Centre Technique de l’Innovation (CTI). Aux côtés de la Métropole de Lyon, les équipes de S.mart RAO souhaitent prendre le contrepied de ces clichés qu’une partie de la jeunesse a encore vis-à-vis du monde industriel, en particulier au moment crucial de choisir leur avenir professionnel. « La métropole voulait aller chercher un jeune public et leur transmettre une image de l’industrie qui donne envie d’y travailler », rappelle Michaël. « Ils ont fait appel à nous pour dépoussiérer tout ça, au travers d’un démonstrateur qui prouve que l’industrie, ça n’est pas Germinal ! C’est avant tout de la technologie au service de l’humain, dans une perspective d’écoresponsabilité et de relocalisation de certaines filières. »

Une mini-usine de médiation industrielle

Une mini-usine de médiation industrielle

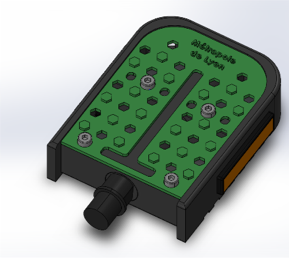

Consciente que l’industrie doit opérer de profondes transformations sociales, environnementales et techniques, sans quoi elle ne pourrait subsister, la Métropole de Lyon a pour ambition de développer des actions de médiation industrielle. C’est dans ce contexte que des étudiants de l’INSA Lyon, avec l’appui des équipes de S.mart RAO et le pilotage de l’Université de Lyon, ont développé un démonstrateur grandeur nature. « Il s’agit d’une mini-usine de pédale pour vélo dont l’objectif est de présenter sur un même lieu toutes les étapes de fabrication industrielle et les métiers qui sont associés », précise Valeria León Morales étudiante en 5e année de génie mécanique et désormais responsable du développement technique du projet.

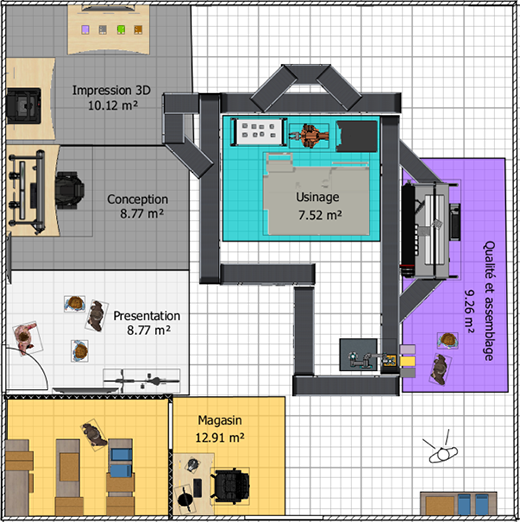

Le démonstrateur, qui doit voir le jour en 2023, sera scénographié et aménagé sur environ 100 m², à l’instar d’une usine miniature qui présentera l’ensemble des maillons d’une chaîne de production industrielle sur un espace restreint et qui permet aux visiteurs de s’y projeter.

Valeria León Morales précise que ce projet de médiation industrielle « vise essentiellement les collégiens, les demandeurs d'emploi, ou encore les personnes en reconversion professionnelle ». Le choix a été fait de produire une pédale de vélo, d’abord parce qu’il n’est pas envisageable de concevoir un produit plus volumineux sur une surface d’usine aussi restreinte, ensuite parce que c’est en adéquation avec l’objectif de développer des solutions industrielles éco-conçues, durables et biosourcées.

Valeria León Morales précise que ce projet de médiation industrielle « vise essentiellement les collégiens, les demandeurs d'emploi, ou encore les personnes en reconversion professionnelle ». Le choix a été fait de produire une pédale de vélo, d’abord parce qu’il n’est pas envisageable de concevoir un produit plus volumineux sur une surface d’usine aussi restreinte, ensuite parce que c’est en adéquation avec l’objectif de développer des solutions industrielles éco-conçues, durables et biosourcées.

Une étape = un métier

La visite débutera par une présentation de la phase de conception du produit (prototypage technique, choix des matériaux, modélisation …), pour ensuite découvrir la première concrétisation du produit en impression 3D, puis les phases d’usinage, d’assemblage et de contrôle qualité numérique. « Nous avons également fait le choix de montrer les étapes de logistique et de stockage au travers de l’espace désigné comme le "magasin" », indique l’étudiante.

De l’idée à l’expédition, en passant par l’assemblage d’un produit fonctionnel, c’est toute la chaîne de valeur industrielle qui sera mise en action dans ce démonstrateur. Les collégiens pourront ainsi découvrir toute la diversité des métiers associés à la création industrielle : manutentionnaire, contrôleur qualité, designer, ingénieur informatique, etc. Les équipes du pôle S.mart RAO ont également pensé à une déclinaison numérique de cette mini-usine, à destination de celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place. Il s’agit d’une application mobile, qui permet de naviguer numériquement au sein de ce même démonstrateur et de faire découvrir son univers industriel depuis un forum de l’emploi ou encore dans un lycée en Région.

Transformer l’industrie de l’intérieur

En parallèle de cette mini-usine, le pôle S.mart Rhône-Alpes Ouest, véritable plateforme académique hébergée à l’INSA Lyon, est également doté d’un centre technique et d’innovation : MECA3D. C’est le second pilier d’une offre de service qui s’adresse finalement à tous les acteurs de l’industrie, de la recherche et de l’enseignement avec le soutien d’INSAVALOR. Michaël Candela le décrit comme « un centre de formation continue, de transfert de technologie et de prestation à destination des professionnels, des entreprises et des laboratoires. » En ancrant leurs activités sur un campus universitaire, en lien très étroit avec les formations et la recherche de l’INSA, ils souhaitent offrir aux entreprises du territoire, « une offre de service innovante qui soit la plus scientifiquement pertinente possible », précise-t-il.

Avec d’un côté, un centre d’innovation technique et de l’autre, une plateforme technologique académique pour former les générations futures, S.mart RAO s’inscrit pleinement dans la démarche d’industrie 4.0, qui veut renouveler les manières d’organiser les moyens de production : numériquement, technologiquement et écologiquement. Pour l’avenir, « collaboration, conseil et partage » sont donc les trois leitmotivs qui guideront le développement de S.mart RAO, qui vise d’ailleurs à davantage s’ouvrir aux lycées techniques de la Région.

S.mart RAO, c’est quoi ?

S.mart RAO, c’est quoi ?Anciennement AIP-PRIMECA, S.mart, est un réseau qui se donne pour objectif de « fédérer un ensemble d’actions pédagogiques, scientifiques et technologiques autour de l’Industrie du futur ». Rassemblés sous l’égide d’un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS), les dix pôles régionaux œuvrent à adapter l’industrie et les formations aux exigences climatiques et sociales de demain.

International

« Je suis parti à vélo pour limiter l’empreinte carbone de mon échange Erasmus »

Jules Ducas a passé son enfance dans le Massif Central, près du Puy-en-Velay. Cette proximité de longue date avec la nature lui aura inspiré, à l’âge adulte, une attention toute particulière à la question environnementale.

Alors que se présente à lui l’opportunité d’une mobilité à l’international dans le cadre de ses études de génie mécanique procédés polymères avancés, l’étudiant prend une décision audacieuse : il rejoindra son université d’accueil portugaise à vélo.

Avec 2200 kilomètres à parcourir en moins de 20 jours pour être à l’heure à la rentrée lisboète, il prouve qu’il est possible de voyager autrement.

À travers son projet, baptisé « altitrip – mon Erasmus à vélo », Jules questionne un enjeu important pour les établissements d’enseignement supérieur : celle de l’empreinte carbone des mobilités engendrées par les cursus des étudiants. Pour Jules, l’exploration prend son sens, non plus dans la destination, mais dans la façon de la rejoindre. Rencontre.

Vous êtes désormais arrivé à l’Instituto Superior Tecnico après avoir parcouru plus de 2000 km à vélo. Comment allez-vous ?

Très bien ! Je suis arrivé à Lisbonne sain, sauf et heureux. J’ai repris des forces et j’ai même repris la douce habitude de dormir dans un lit. À l’arrivée, j’étais finalement juste déçu ne pas avoir croisé de panneau marqué « Lisbonne » comme je l’aurais imaginé, mais j’étais fier, car deux jours avant, l’aventure avait failli s’arrêter pour cause de casse matérielle. L’arrivée à vélo a une saveur particulière que vous ne ressentirez jamais en posant le pied sur le tarmac d’un aéroport après deux heures d’avion. D’ailleurs, l’arrivée met un petit coup au moral, comme lorsque l’on rend le dernier partiel de l’année : c’est cool, mais c’est la fin de quelque chose. Enfin, pour ma part, ça n’était que la fin de ce trajet-ci, car j’envisage déjà de nouvelles destinations à rejoindre à vélo !

Un vol Lyon-Lisbonne dure 2 heures. Votre voyage a duré 18 jours. Comment se lance-t-on dans ce pari fou de rejoindre sa destination de mobilité Erasmus à vélo ?

L’objectif de ce projet était justement de prouver que le pari n’était pas si fou. J’ai, sur ce trajet, rencontré des gens qui faisaient des choses bien plus dingues ! Avec du temps devant soi, tout le monde peut voyager à vélo et puis si la fatigue se faire sentir, on peut prendre un train et continuer le voyage. Rien n’est grave !

Ce trip était ma deuxième exploration à vélo, car j’avais expérimenté le voyage à vélo entre la France et Budapest entre ma deuxième et troisième année d’études d’ingénieur. Au fond de moi, j’avais toujours eu cette idée de poursuivre le voyage à vélo, donc j’ai choisi une destination européenne. C’est tombé sur Lisbonne. Pour tout avouer, avant que la crise sanitaire n’enterre le projet initial, je visais une université uruguayenne, car je cherchais du dépaysement. À vélo, j’ai changé de regard sur le dépaysement : même à côté de chez soi, on peut se croire à l’autre bout du monde.

Comment se prépare-t-on à un tel voyage ? Aviez-vous des appréhensions particulières malgré votre expérience ?

Comment se prépare-t-on à un tel voyage ? Aviez-vous des appréhensions particulières malgré votre expérience ?

Je n’avais pas vraiment de peurs, car j’avais en tête que j’allais être seul. Finalement, mon grand-frère s’est joint à l’aventure et a même pris dix jours de congés supplémentaires pour me suivre jusqu’à Lisbonne. J’étais très motivé à partir, malgré les longs mois de préparation de matériel, de budget et de démarches administratives. Ici, notre but était d’aller d'un point A à un point B, mais la seule chose à laquelle on ne peut pas se préparer, c’est l’imprévu. C’est finalement le plus enrichissant dans ce type de voyage : ressentir et appréhender les fondamentaux de la vie comme trouver de l’eau potable ou un endroit pour dormir.

Derrière votre projet « altitrip – mon erasmus à vélo » se cache une volonté de promouvoir une mobilité plus douce et durable. Quel rapport entretenez-vous avec l’urgence climatique en tant que jeune et futur ingénieur ?

Je m’aperçois qu'en arrivant à l’INSA, j’avais très peu de connaissance sur les enjeux climatiques. Je savais seulement que ça n’allait pas très bien. Puis, j’ai eu des prises de conscience fortes en m’intéressant au sujet jusqu’à m’en passionner. J’ai étudié sur le campus d’Oyonnax, plus petit que celui de Lyon et sur lequel j’ai pu m’engager scientifiquement, techniquement et politiquement. C’est difficile pour notre génération qui a grandi dans un système émetteur et qui se trouve à un moment crucial pour l’avenir de la planète. L’ordre de grandeur des changements est tellement immense que ça donne le vertige, mais j’ai envie de servir.

De quelle manière envisagez-vous de continuer à lutter contre le réchauffement climatique ?

Je sais que ça n’est pas en faisant des voyages à vélo que l’on va changer le monde. La preuve : je n’ai économisé « que » 330 kg de Co2, ce qui représente très peu par rapport à la consommation annuelle d’un français. Ce que je voudrais : que ce projet inspire, peut-être aux autres étudiants en passe d’effectuer leur mobilité, de repenser vraiment ce qu’est le dépaysement. En 2300 km, j’ai vu des choses aussi belles qu’à l’autre bout de la planète. Mais les choses qui vous traversent quand vous faites un tel voyage sont inestimables comme prendre conscience du poids des choses. Je suis persuadé que si chaque individu a l’occasion de ces prises de conscience, elles pourront ensuite collectivement faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique. Pour ma part, je vais passer les six prochains mois à étudier à l’Instituto Technico pour rentrer (peut-être à vélo), obtenir mon diplôme et pouvoir agir dans le cadre de mon métier. C’est difficile pour un jeune étudiant ingénieur de trouver un job vertueux en accord avec ses valeurs. Mais bon, la difficulté n’est qu’une question de point de vue, comme l’a prouvé ce voyage.