Vie de campus

Projection film documentaire : Dream Again

L'expédition au Pakistan, sur grand écran.

L'année dernière, Mathis Decroux, ingénieur INSA Lyon en génie mécanique, devenu réalisateur et photographe spécialisé dans les sports, la montagne et l’aventure, est parti plus d'un mois suivre Adriana Brownlee & Gelje Sherpa dans leur tentative d'ascension de deux sommets à 8000 : Gasherbrum 1 & Gasherbrum 2 à la frontière de la Chine et du Pakistan. Après un an de travail passionné avec une équipe pleine de talents, Mathis vient à l'INSA pour vous présenter le film-documentaire de cette aventure : Dream Again.

Réalisation : Mathis Decroux

Production : Stiga Productions et @thermickeepwarm

Protagonistes : Adriana Brownlee et Gelje Sherpa

Langue : Anglais VOSTFR - Durée : 36 minutes suivi de 45 min d'échanges avec le réalisateur.

Vie de campus

Les classes de neige

Il fut une époque où chaque hiver, tous les étudiants de l’INSA partaient en classe de neige pour « s’aérer l’esprit entre les deux semestres ». Dans un modèle pédagogique où le sport a toute sa place, il s’agissait aussi de faire découvrir un sport peu accessible pour la classe étudiante dans les années soixante. Accompagnés par des représentants de l’INSA, professeurs ou administrateurs, « les familles1» d’étudiants partaient en train, depuis la gare de Lyon-Perrache pour rejoindre un chalet de l’UNCM (UCPA)2.

Grosses gamelles, anecdotes et souvenirs : retour sur une époque « bénie », selon les diplômés des premières promotions.

« Je suis rentré enchanté de mon séjour aux Brévières. La beauté du site, les facilités sportives, les conditions de l’accueil (…) laisseront chez les élèves de l’INSA un des meilleurs souvenirs de leur vie d’étudiant 3 ». Dans un courrier adressé au directeur du Centre du Rocher Blanc aux Brévières, près de Tignes, Jean Capelle, premier directeur de l’INSA, se réjouissait d’offrir la possibilité à ses étudiants de découvrir la beauté des paysages de montagne.

Le centre des Brévières, près de Tignes (archives de l’INSA Lyon)

Le stage de ski avait lieu dès la première année, et de ceux qui s’en souviennent, c’était extraordinaire. Mis en place par la direction de l’établissement, il procédait de la même intention que la création de l’INSA : favoriser l’ouverture sociale. S’il était fait mention dans le guide des consignes destinées aux personnels accompagnants que le stage puisse offrir « une détente intellectuelle totale, entre les deux semestres, juste après la période pénible des compositions du premier semestre », il s’agissait aussi de faire découvrir un environnement nouveau à ces jeunes gens qui pour la plupart, n’avaient jamais eu la chance de pratiquer de sports d’hiver. « Il faut dire qu’à l’époque, le ski n’était vraiment pas répandu. L’UCPA voulait en profiter pour faire connaître les stations à une clientèle, qui plus tard, aurait les moyens de fréquenter ses sites. Mais qu’importe l’argument publicitaire ! Pour ma part, je ne connaissais pas la neige. Ça a été une grande première lors de ces classes de découvertes, et j’ai continué à skier très longtemps après », explique Michel Magnin, diplômé de la 9e promotion.

Proposé selon deux formules, ce séjour faisait partie intégrante du cursus scolaire. « On partait généralement en janvier ou février. Il y avait deux destinations : les Alpes et les Pyrénées pour ceux qui étaient en capacité de skier, puis la Bourboule, pour les dispensés. C’était une semaine obligatoire ». Tellement obligatoire que celles et ceux qui tentaient de se soustraire à la semaine sportive se voyaient épinglés par le secrétaire général de l’INSA qui adressait un courrier circonstancié : « la présente note tient lieu d’avertissement et figurera dans votre dossier scolaire », prévenait-il. Était-ce par peur de l’inconnu, par paresse ou par inappétence pour le climat alpin que quelques étudiants tentaient d’échapper à cette nouveauté pédagogique ? Selon les documents d’archives administratives, la discipline imposée ne laissait la place « ni à l’oisiveté physique, ni intellectuelle », pas même pour les stagiaires partis en plein cœur de la nature auvergnate. « Je n’y suis jamais allé, mais je me souviens que l’on vannait nos camarades qui partaient à la Bourboule. Pour ceux qui étaient de l’équipe « ski dans les Alpes », on les imaginait passer leur temps à jouer au tarot et faire des farces comme remplir les 2CV de neige », s’amuse Michel.

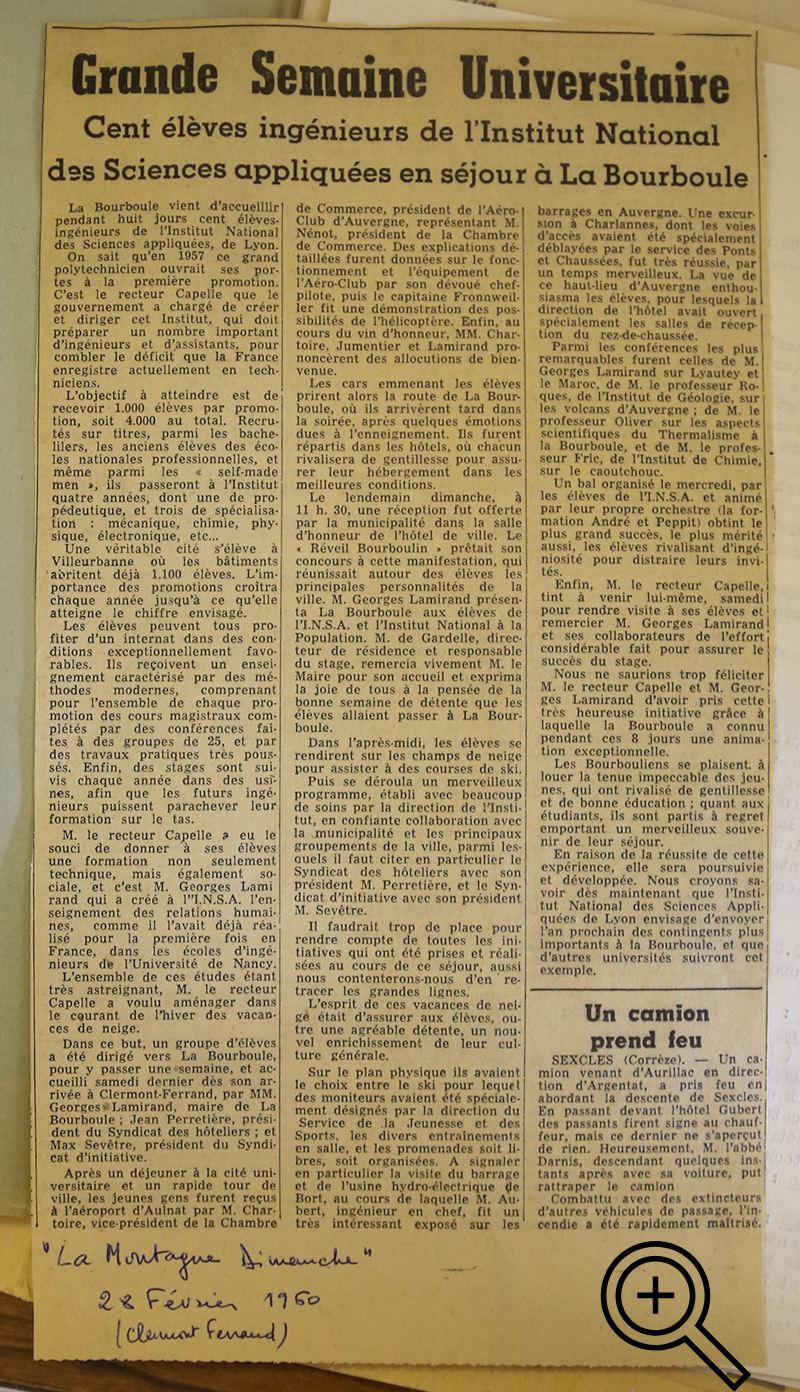

En réalité, le stage bourboulin ne laissait pas vraiment le temps aux étudiants de s’ennuyer. Dans un article de La Montagne Dimanche datant du 28 février 1960, le programme y est énoncé. L’emploi du temps était chargé en activités culturelles et éducatives : visite d’une usine hydraulique, études géologique, géographique et économique de l’Auvergne, coutumes… Si la rivalité, de bonne guerre, entre les stagiaires alpins et les bourboulins a pu exister, ces derniers pouvaient tout de même se targuer d’animer la ville thermale avec un bal, « organisé le mercredi par les élèves-ingénieurs et animé par leur propre orchestre, André et Peppit ».

Du côté des stations, l’ambiance était sportive, du matin au soir.

Du côté des stations, l’ambiance était sportive, du matin au soir.

Les élèves, répartis en groupe de niveaux, se partageaient les pistes selon qu’ils étaient « forts », « moyens » ou « débutants ». Amarrés à leurs skis droits, les skieurs étaient entièrement équipés par le centre UCPA : skis Aluflex et bâtons en duraluminium, de la toute dernière technologie pour l’époque. « Il faut s’imaginer les équipements de l’époque. Pour choisir la taille de nos skis, on se mettait debout et on levait le bras. Il fallait que la spatule arrive dans le creux de la main. Alors avec mes 1,80 mètres, je n’en menais pas large. Et les fixations ! Lorsqu’on tombait, on mettait des heures pour se relever. Et qu’est-ce qu’on s’est pris comme gamelles… », rit encore Michel, diplômé en 1969.

Article de « La Montagne Dimanche », 28 février 1960 (archives de l’INSA Lyon)

Pour descendre les pentes, point d’enjeu de vitesse pour les skieurs étudiants. Le matériel et le niveau technique de l’époque les obligeaient à réaliser des conversions. « Pour descendre la pente, comme on ne savait pas tourner, il fallait prendre son appui, lever le ski, tourner le pied pour mettre le ski parallèle et ainsi de suite ! » En complément des cours pratiques de la journée, même si la fatigue physique avait souvent raison d’eux, les étudiants ne manquaient pas les « causeries techniques sur le ski ou la montagne par le moniteur chef 4 » pour perfectionner leur théorie.

Paysage de montagnes enneigées, gros plan d'étudiants en stage de neige.

Négatif couleur. 1964 (archives Centre des Humanités de l’INSA Lyon)

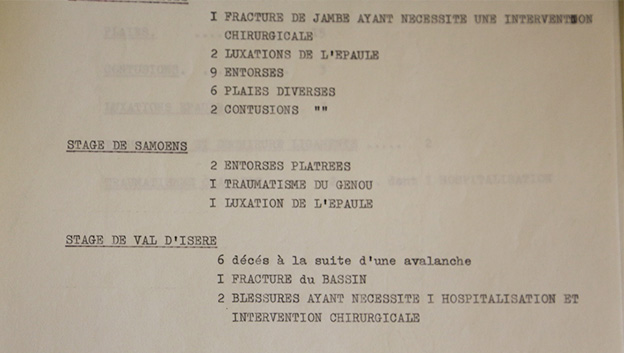

Déjà habitués à la vie en communauté à l’INSA, les élèves-ingénieurs n’avaient qu’à transposer leur mode de vie habituel en arrivant dans les chalets. Le premier soir, dédié à l’annonce des principes de vie de la maison, était l’occasion de désigner les responsables étudiants qui veillaient à la bonne marche du séjour. Chaque étudiant devait participer à la vie collective du groupe : repas, service, vaisselle, nettoyage… Si l’INSA et l’UCPA partageaient bon nombre de valeurs morales communes, la discipline était celle qui régnait en maître lors de ce séjour. Et pour cause : sans discipline, le ski pouvait s’avérer dangereux. D’ailleurs, chaque stage rapportait son lot de « bobos ». Les infirmières de l’établissement faisaient état des dommages lors du retour des étudiants. Tapés à la machine à écrire sur des feuilles de papier blanc, les maux s’alignaient en majuscules : 9 entorses, 2 contusions, 6 plaies diverses…

Parmi ces dossiers d’archives de l’infirmerie de l’INSA, un rapport suspend le temps : celui de l’hiver 1970. Au paragraphe accordé au stage de Val d’Isère, il est inscrit : « 6 décès à la suite d’une avalanche », en minuscule, comme si le choix de la casse typographique avait le pouvoir d’apaiser les douleurs de la catastrophe.

C’était l’heure du petit-déjeuner dans le centre UCPA de Val d’Isère, juste avant de rejoindre le front de neige pour leurs cours de ski. Alors que le café fumait encore sous leur narines, certains l’ont entendu arriver. « Un bruit sourd », qui leur a parfois permis de se mettre à l’abri avant la coulée qui a fait exploser la baie vitrée du bâtiment. L’avalanche du 10 février 1970 à Val d’Isère a laissé tout le pays en état de choc. C’était la plus grande catastrophe due aux avalanches depuis 250 ans.

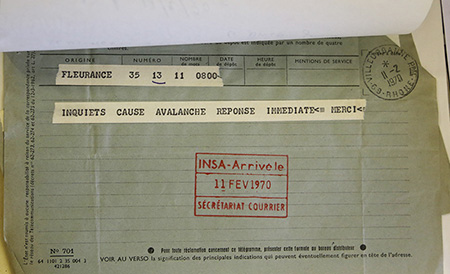

À Villeurbanne, le secrétariat de la direction de l’INSA réceptionnait des télégrammes de la part de familles inquiètes du sort de leur enfant. Les messages abrégés, imprimés sur des étiquettes collées sur du buvard bleu indiquaient : « Inquiets cause avalanche. Réponse immédiate. <= Merci <= ». Pour la plupart, le directeur général répondait : « Aucun souci pour vous, sentiments distingués ». Pour certains d’entre eux : « Condoléances attristées ». Parmi les 39 victimes de la catastrophe de Val d’Isère, six étaient des étudiants de l’INSA.

Télégramme reçu le 11 février 1970 (archives administratives de l’INSA Lyon)

Archives de l’infirmerie de l’INSA Lyon (1970)

Lorsque le ski s’est démocratisé, les classes de neige à l’INSA ont fini par disparaître du programme. « Je crois que cela devenait ingérable logistiquement et financièrement, surtout lorsque la formation est passée à cinq années au lieu de quatre, à la rentrée 1967 », note Michel Magnin.

Progressivement, le stage de ski est devenu facultatif puis a fini par disparaître, de sa belle mort. « Après ces stages, je suis devenu un mordu de ski. Pour ma part, si la volonté de Jean Capelle avait été de nous faire découvrir quelque chose que nous n’aurions peut-être pas découvert seul, ça a marché. Il n’y a pas si longtemps, à chaque vacance d’hiver, j’étais le premier à ouvrir et le dernier à fermer les pistes », conclut Michel, nostalgique.

Marcheur dans la montagne enneigée, diapositive couleur. Non datée (archives INSA Lyon)

-----

1 « Les familles » étaient organisées selon les étages et le bâtiment de résidence. Contrairement à la répartition actuelle effectuée grâce à un quizz réalisé par le comité de parrainage étudiant, les premières familles étaient réunies par quart d’étage.

2 L’UNCM, Union Nationale des Chalets de Montagne est aujourd’hui devenu UCPA, en fusionnant avec l’UNF, Union Nautique française.

3 Courrier de Jean Capelle à Monsieur Gallazzi, directeur du Centre du Rocher Blanc aux Brévières près de Tignes (Savoie), en date du 5 février 1959 / (Archives de l’INSA Lyon)

4 Extrait d’un compte rendu de stage de neige

Formation

Des micro-turbines pour protéger la biodiversité en montagne

Quelles sont les pistes pour la transition énergétique des régions de montagne ? Longtemps terres privilégiées pour la construction de grands barrages hydroélectriques en raison des dénivelés offerts par le relief, les territoires montagneux réclament aujourd’hui du répit pour la biodiversité. Et si la solution se trouvait dans le « small is beautiful » ?

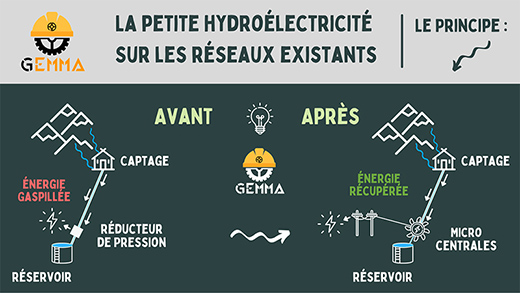

Romain Desfarges et Benjamin Bonnaz, étudiants en 3e année de génie civil et urbanisme se sont penchés sur le cas de la station de Flaine en Haute-Savoie, dans le cadre d’un contrat honoré par le biais de la junior entreprise de l’INSA Lyon, ETIC INSA Technologies. Avec leur projet « Gemma Micro-Hydro », qui a également séduit le jury du concours étudiant « InnoVivant 2021 », ils accompagnent les territoires dans le développement de microcentrales. Simple d’installation, la petite hydroélectricité repose sur un savant équilibre entre accès aux énergies renouvelables et protection de la biodiversité. Explications.

Les promesses des micro-turbines

Avec des pentes raides et des réserves d’eau sous toutes ses formes, les territoires de montagne représentent un potentiel hydraulique important. Seulement jusqu’alors, la conciliation entre activité hydroélectrique et protection de la biodiversité n’a pas toujours été respectée par les grands barrages. Parmi la grande diversité des installations : la petite hydroélectricité qui se distingue de sa grande sœur par sa taille, modeste. Installées au fil de l’eau, ces micro-turbines ne requièrent ni retenue d’eau, ni vidanges susceptibles de perturber l’hydrologie naturelle, la faune et la flore. « Nous parlons ici d’installations vraiment très petites, de la taille d’une table, annonce Romain Desfarges. C’est une solution capable de valoriser une énergie naturellement présente et fournir une électricité très peu carbonée car elle ne nécessite pas de construction en béton et fait très peu de bruit. De plus, elle présente un intérêt tout particulier en montagne car elle offre un approvisionnement en électricité de façon locale », ajoute-t-il.

Des projets qui tombent à l’eau, faute de rentabilité

Si la typologie des réseaux d’eaux, notamment dans les stations de ski, est pourtant favorable à la mise en place de ce type d'équipements, ces petits projets sont souvent mis de côté en raison d’un temps d’étude trop long et d’une faible rentabilité. Une équation qui ne colle pas toujours avec les budgets alloués à la transition énergétique des territoires, d’autant que les stations de moins de 4,5 mégawatts sont exploitées sous le régime privé. « Il s’agit de trouver le bon emplacement, le bon circuit, d’étudier les caractéristiques de chaque canalisation, l’hydrologie de la zone… C’est un travail qui prend du temps et qui peut amener à mobiliser beaucoup d’expertises techniques différentes », explique Benjamin Bonnaz. L’étudiant de 3e année parle en connaissance de cause puisqu’il a tout récemment mené une étude sur le territoire flanois, dont il est originaire. « Après plusieurs semaines d’étude sur la station de Flaine, nous avons identifié trois lieux potentiels, dont un se situant sur un captage à 150 mètres de dénivelé au-dessus de la station. L’eau arrive à cet endroit avec une force considérable et l’énergie est à ce jour brisée avec des réducteurs de pression. Installer une microcentrale de 30 kilowatts à cet endroit permettrait de récupérer de quoi alimenter une cinquantaine de foyers en simultané. Nous avons transmis notre rapport à la station de Flaine, qui en était la commanditaire dans le cadre d’un contrat réalisé auprès de la junior entreprise de notre école. Ils ont désormais les cartes entre les mains pour faire leur choix ».

Un outil d’aide à la décision

Avec « Gemma », l’objectif de Benjamin et Romain est double : trouver le maximum de potentiels hydroélectriques inexploités et proposer un accompagnement clé en main pour l’installation de microcentrales. Le projet entrepreneurial des deux étudiants a déjà convaincu Dimitri Lafond, responsable du réseau d’eau de Flaine, exploité par Véolia. « Bien que modeste à l’échelle de la consommation électrique de toute la station, ces installations représentent un bon moyen de produire une énergie verte. L’étude réalisée par les étudiants de l’INSA Lyon nous a permis d’appréhender la faisabilité technique et financière d’une telle opération. Elle a également mis en avant l'ensemble des démarches administratives nécessaires à la mise en place et orienté le maître d'ouvrage vers des entreprises en mesure de l'accompagner dans la réalisation d'un tel projet. Ce type d'étude constitue un véritable outil d'aide à la décision », explique le professionnel en gestion et maîtrise de l’eau.

Une aventure entrepreneuriale

Il y a quelques mois, Romain et Benjamin participent au concours étudiant « InnoVivant ». Le défi : concilier construction et protection de la biodiversité. Ils remportent le 2e prix et toute l’attention de l’entreprise organisatrice qui souhaite poursuivre l'aventure avec eux. « Ce challenge a été déterminant pour nous et nous avons décidé de nous investir plus profondément dans ce projet. Si notre façon de travailler intéresse une grande entreprise, c’est qu’il y a quelque chose à creuser ! Et puis, depuis que l’on se connaît, on s’est toujours dit qu’on serait patrons de notre entreprise, ensemble », rit Romain.

Pendant les deux ans et demi d’études restant aux deux amis ingénieurs, ils comptent développer leurs connaissances en génie civil et en hydrologie, avec pour objectif, la proposition d'un service professionnel complet, de l’étude à la faisabilité. Pour leur dernière année à l’INSA Lyon, ils évoquent la Filière Étudiant Entreprendre, qui pourrait leur permettre de consolider leur offre et lancer leur entreprise à la sortie de leur diplôme. En attendant, l’équipe de « Gemma Micro-Hydro » espère pouvoir travailler rapidement avec d’autres stations et territoires de montagne.

À propos, que signifie « Gemma » ? « C’est de l’argot autrichien dans le monde du ski alpin, un tic de langage que j’avais et qui est devenu une blague entre nous. Ça signifie ‘allons-y’. Peut-être était-ce un signe prémédité de notre collaboration ! », conclut Benjamin Bonnaz.

En savoir plus sur Gemma Micro-Hydro :

En savoir plus sur Gemma Micro-Hydro :