Sciences & Société

Conférence – Projet Gratte-ciel Centre-ville : habiter le ciel, vivre la ville par A. Thouvenot

Une conférence proposée dans le cadre des Midis de l’aménagement, organisés par le département Génie Civil et Urbanisme (GCU) de l’INSA Lyon et l’UMR 5600 Environnement Ville Société

Agnès Thouvenot est l'invitée de ce mois de mai pour parler du projet « Gratte-ciel Centre ville ».

Agnès Thouvenot est 1re adjointe au maire de Villeurbanne (transition écologique, urbanisme, habitat et ville durable) ; elle est également présidente de la Société Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU) qui possède et gère les immeubles des Gratte-ciel à Villeurbanne.

La séance aura lieu de 12h30 à 13h30.

Plus d’informations sur les Midis de l’aménagement : https://objeturba.hypotheses.org/406

© Composition du projet d’ensemble Gratte-ciel Centre-ville (mai 2015) ©Métropole de Lyon – extrait du Dossier de presse mai 2015

Additional informations

- sophie.vareilles@insa-lyon.fr

-

Département GCU - .Bâtiment E. Freyssinet - salle IOA, 1er étage - Villeurbanne

Keywords (tags)

Last events

All events

INSA Lyon

Appel à projet maturation-pré-maturation de #France2030 : trois écoles du Collège d’ingénierie Lyon Saint-Etienne présentes dans le consortium du projet Sci-Ty

Dans le contexte de la valorisation et du transfert des travaux issus de la recherche publique, l’État a lancé un appel à projet (AAP) appelé « maturation-pré-maturation » avec pour ambition d’allouer 275 M€ du plan d’investissement France 2030 à 17 consortiums.

Dans le contexte de la valorisation et du transfert des travaux issus de la recherche publique, l’État a lancé un appel à projet (AAP) appelé « maturation-pré-maturation » avec pour ambition d’allouer 275 M€ du plan d’investissement France 2030 à 17 consortiums.

Le projet Sci-Ty « l’innovation pour les villes et mobilités de demain », copiloté par l’Université Gustave Eiffel et la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Erganeo, est lauréat de cet AAP « maturation-pré-maturation » avec un financement global prévu de 30 millions d’euros pour une durée de 5 ans.

L’objectif : développer et renforcer le soutien à la création de produits et services innovants pour la ville durable et la mobilité afin d’accélérer la transformation de notre économie à l’horizon de la neutralité carbone.

Sci-Ty associe l’IFPEN et le CEREMA, des Universités (CY Cergy Paris Université, Aix-Marseille Université, Université Clermont Auvergne, Université Polytechnique Hauts-de-France, Nantes Université, Université Paris-Saclay), des écoles (Ecole des Ponts ParisTech, ENTPE, ESTP Paris, Ecole Centrale de Nantes, Ecole Centrale de Lyon, INSA Lyon), ainsi que 5 SATT (Paris-Saclay, Nord, Ouest Valorisation, Pulsalys, Sud-Est). Le projet Sci-Ty couvre ainsi une grande partie du territoire.

2 axes :

1. Innovation pour les villes

Développer les villes durables et les bâtiments innovants afin de refonder le développement urbain autour des 4 défis : la sobriété, la résilience, l’inclusion et la production urbaine.

Les projets identifiés serviront les axes suivants :

- Transformer les villes par une approche intégréeT

- Agir sur le bâti pour la sobriété en énergies et en ressources

- Développer la construction géo-sourcée

2. Mobilités

Favoriser la digitalisation et la décarbonation des mobilités afin de soutenir les objectifs de transition écologique, de compétitivité économique, de cohésion des territoires, de souveraineté et de résilience de la France.

Le consortium dispose d’un potentiel important d’innovation sur les 3 axes suivants :

- Mobilité ferroviaire de demain

- Logistique massifiée

- Nouvelles offres de transport par automatisation et décarbonation

Les axes de Sci-Ty sont très cohérents avec les trois enjeux portés par le collège d’ingénierie et ce projet va permettre aux 3 écoles présentes dans le consortium d’accompagner des projets innovants issus de leurs laboratoires.

Collège d’ingénierie Lyon Saint-Etienne

Après 3 ans de travail en commun, Centrale Lyon, ENTPE, INSA Lyon et Mines Saint-Étienne ont créé, le 24 novembre 2022, le Collège d’Ingénierie Lyon Saint-Étienne pour répondre aux enjeux des grandes transitions. Les quatre Écoles ont décidé de coordonner leurs politiques et leurs stratégies autour de l’industrie et de la société décarbonées, de l’économie circulaire et de la société numérique responsable.

Afin de renforcer la visibilité de l’ingénierie du site Lyon-Saint-Étienne y compris à l’international, le Collège vise à être un démonstrateur de nouveaux modèles de coopération territoriale entre académiques et acteurs socioéconomiques, comme les entreprises, les branches professionnelles et les collectivités locales. Il impulse des projets collaboratifs et pilote des actions communes autour de la formation, de la recherche, de l’innovation et du transfert, de l’entrepreneuriat et de la diffusion des connaissances.

Les quatre écoles du Collège d’Ingénierie forment chaque année plus de 11 000 apprenants, parmi lesquels plus de 10 000 élèves ingénieurs. Elles comptent plus de 1 100 doctorants et 1 300 personnels permanents d’enseignement et de recherche.

Art & Culture

L'Arte del Costruire : Composer avec le fleuve / Progettare insieme al fiume

Au croisement entre génie civil et architecture, cette manifestation biennale franco-italienne est organisée par l’ECL, l’ENSAL, l’ENTPE et l’INSA Lyon.

L’édition 2023, intitulée « Composer avec le fleuve / Progettare insieme al fiume», proposera des lectures multiples des phénomènes fluviaux à partir d’une confrontation entre la culture italienne et la culture française de l’aménagement et de la gestion des fleuves.

Le programme, articulé sur plusieurs sites du Grand Lyon, prévoit des conférences, une table ronde, une joute de traduction, des visites et expositions, etc.

La manifestation s'adresse aux étudiants des grandes écoles d’ingénierie et d'architecture, de l’EUR H2o, ainsi qu’au public de l’IIC Lyon. Elle est ouverte au grand public, dans la limite des places disponibles.

Programme :

Recherche

Des pistes cyclables virtuelles pour optimiser le passage des vélos

Comment les cyclistes choisissent-ils leurs itinéraires ? Préfèrent-ils emprunter les voies cyclables ou le chemin le plus court ? Sont-ils prêts à faire des détours si la route est plus sûre et fluide ? Voici les premières questions posées par Lucas Magnana dans le cadre de ses travaux de thèse intitulée « De la ville intelligente à la ville prédictive : applications et modes de transports actifs ». Au sein du laboratoire Citi1, il étudie les segments préférentiels des cyclistes pour pouvoir proposer un nouveau type d’infrastructure cyclable dynamique. Grâce à l’intelligence artificielle, il souhaite inciter les citoyens à utiliser davantage le vélo en ville. Explications.

Lucas Magnana est formel : prédire le chemin préféré des automobilistes pour aller d’un point A à un point B est assez simple. « En voiture, on choisit souvent le chemin le plus court ou le moins cher. Pour les cyclistes, la prédiction est moins aisée car beaucoup de facteurs implicites, comme le sentiment de sécurité (qui est très subjectif) conditionnent le choix d’un itinéraire à vélo. », explique Lucas Magnana.

Le comportement des cyclistes, pourtant très documenté, est un champ d’étude complexe. Lorsque Lucas se penche sur la question, il émet plusieurs hypothèses, confirmées par l’étude d’une base de données de 2532 traces GPS générées par 40 cyclistes lyonnais et stéphanois. « Nous avons remarqué que les cyclistes ne prenaient pas forcément le chemin le plus court entre leur origine et leur destination ; 95 % des cyclistes sont prêts à faire des détours de moins de 2,5 km pour atteindre leur destination. » Pour reproduire les comportements des cyclistes, le doctorant a développé un modèle qui s’appuie sur un réseau de neurones. En l’entraînant, il a retrouvé des segments de route spécifiques. « Nous avons pu confirmer à travers notre analyse et le comportement de notre modèle qu’il existait certains segments de route plus régulièrement empruntés que d’autres, sur lesquels beaucoup de vélos se rassemblent. »

Cette information est capitale pour la suite de l’étude de Lucas Magnana. « Lorsque l’on prend son vélo pour se rendre quelque part, il y a une fonction mathématique qui se fait dans notre tête, et selon certains facteurs qui nous sont propres, on va choisir un itinéraire. Notre objectif serait d’inciter les cyclistes à emprunter des segments de route qui seraient optimisés pour leur passage », explique le doctorant du Citi.

En créant des sortes de pistes cyclables dynamiques, le passage des vélos en serait fluidifié et plus sûr. « Aujourd’hui, il existe deux grands types d’infrastructures cyclables : les pistes en blanc ou les pistes délimitées en dur comme sur les berges du Rhône ; puis il y a l’urbanisme tactique qui prévoit des marquages temporaires, en jaune. Nos travaux s’attachent à évaluer la possibilité de proposer un troisième type d’infrastructure cyclable, une sorte de piste virtuelle qui s’adapterait grâce aux feux de signalisation notamment, à l’arrivée d’un peloton de cyclistes. »

Le but serait donc d’inciter les vélos à se rassembler sur plusieurs segments de route connectés, sans pour autant y construire une infrastructure physique. « Lorsqu’un peloton de cyclistes se trouverait sur ces segments, il serait détecté. À leur approche, les feux de signalisation passeraient au vert, leur permettant de traverser les croisements de manière sécurisée et de ne pas perdre leur allure. »

Le regain d’intérêt pour le vélo ces dernières années pour ses avantages écologiques, économiques et de santé publique pousse les décideurs et urbanistes à réfléchir à de nouvelles tactiques urbaines. Lucas prévient : pour l’instant, il n’est pas encore question d’applications concrètes. « Il reste encore plusieurs freins à lever. Par exemple, l’adaptation de la voirie dynamique passe par de la collaboration entre des usagers qui n’interagissent pas entre eux. C’est un projet pluridisciplinaire qui mêle transport, intelligence artificielle et sociologie d'une certaine façon. »

Si l’idée n’existe pour le moment qu’à titre expérimental, Lucas Magnana et ses directeurs de thèse, Hervé Rivano et Nicolas Chiabaut, espèrent que ces outils permettront à terme, d’envisager les infrastructures urbaines non plus comme un partage de l’espace statique mais comme une commodité reconfigurable à la demande.

[1] Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de service (INSA Lyon/INRIA)

Pour approfondir : L'intelligence artificielle - IA - au coeur de l'enjeu "information et société numérique" de l'INSA Lyon, le numéro n°7 du Magazine #57 traite de l'intelligence artificielle.

Formation

Lyon, belle de nuit : des élèves-ingénieurs participent au plan Lumière

Loin de se résumer à des lanternes urbaines plantées tous les trente mètres le long des rues, l’expertise lyonnaise en matière d’éclairage urbain n’est plus à prouver. Fin janvier, la Ville de Lyon a décidé de rebattre les cartes en envisageant un troisième plan Lumière, prévu pour 2023. La réflexion, historique, doit désormais placer en son cœur l’enjeu environnemental. Jusqu’alors pensé comme un service aux usagers et un outil de valorisation du patrimoine urbain, l’éclairage devra intégrer le souci de la protection de la biodiversité et les réductions énergétiques.

Dans le cadre d’un projet d’initiation à la recherche et au développement (PIRD), quatre étudiants du département génie civil et urbanisme ont participé à la question. Pour nourrir la réflexion des élus et celle de l’équipe de la direction de l’éclairage de Lyon, ils ont étudié avec attention l’activité nocturne de la dénommée « ville des lumières ».

Lyon et la lumière : une histoire qui ne date pas d’hier

La capitale des Gaules n’en est pas à son premier « plan Lumière ». Pionnière sur le sujet, la Ville avait mis en œuvre le premier plan en 1989 avec une volonté forte : transformer les rues en véritable scène de théâtre, en illuminant les ponts, le patrimoine urbain et tous les espaces capables de transformer la ville en belle de nuit. Si les coûts bas de l’électricité de l’époque avaient favorisé cet éclairage en grande pompe, le nouvel exécutif arrivé au début du nouveau millénaire souhaitait en réduire les coûts. C’est ainsi que le deuxième plan Lumière s’était formalisé, jusqu’à aujourd’hui. « C’est un plan qui n’était pas figé et qui a fait l’objet de recherche et d’innovation. Les temporalités de la ville étaient étudiées ; aujourd’hui, le jeudi n’est pas éclairé comme le samedi soir par exemple. Depuis 2003, la lumière fait l’objet d’expérimentation, avec des travaux universitaires consacrés », explique Jean-Michel Deleuil, enseignant-chercheur au département génie civil et urbanisme. « Mais après une vingtaine d’années de vie, le deuxième plan Lumière semble arriver en bout de course. Il faut désormais réfléchir à un troisième plan », ajoute le chercheur impliqué dans ce travail avec la Ville de Lyon depuis 2003.

Offrir un nouveau paysage nocturne respectueux de l’environnement

Les volontés politiques et les convergences des enjeux environnementaux amènent la Ville de Lyon à repenser ses pratiques en matière d’éclairage urbain, envisagé pour la fin du premier semestre 2023. Désormais, l’ambition est d’adapter le niveau d’éclairement à la réalité des usages, avec plus de sobriété énergétique. Comment trouver le bon équilibre entre préservation environnementale, sécurité des usagers et mise en beauté de la ville ?

Pour répondre techniquement au premier enjeu, plusieurs quartiers lyonnais ont été soumis à des essais d’éclairage novateurs. Le plateau de la Croix-Rousse a par exemple accueilli des systèmes de détection de présence capables d’adapter la puissance de l’éclairage urbain en fonction de l’activité du lieu. Le remplacement quasi-systématique des lanternes à LED a également permis une économie d’énergie considérable. Aussi, des ilots nocturnes ont été mis en place, comme dans les grands parcs qui, éteints après leur fermeture, constituent des réservoirs d’obscurité favorable à la préservation de la biodiversité.

Adapter la lumière aux activités humaines

Thierry Marsick, directeur de l’éclairage urbain de Lyon et ingénieur INSA (1991), prévient : il ne s’agit pas seulement d’apporter des solutions technologiques innovantes pour repenser ce nouveau plan lumière. « C’est une réflexion globale sur la ville et ses activités. Il faudra peut-être envisager une relation étroite entre la lumière publique et la lumière privée car le paysage nocturne se construit aussi avec les vitrines et les enseignes des commerces. Pour coordonner et équilibrer ces initiatives lumineuses, il faut travailler de concert avec l’ensemble des usagers de l’espace urbain et comprendre précisément l’activité locale. C’est pour cela que nous avons fait appel aux étudiants de l’INSA », explique-t-il.

Pour nourrir les réflexions, l’équipe de la direction de l’éclairage urbain a donc récemment confié un travail d’observation à des élèves-ingénieurs de 4e année. Mathilde Adain, Amélie Dive, Léonardo Cardenas et Thibault Lemitre se sont attachés à surveiller les affluences lyonnaises sur deux jours clés, le mercredi et le samedi. « Nous nous sommes rapidement aperçus que récolter et compiler des données cohérentes pour quantifier des activités géolocalisées précises n’était pas chose facile », expliquent les élèves-ingénieurs. « Jusqu’alors, les estimations de l’activité se basaient sur des points immobiles, que l’on appelle des ‘attracteurs’ comme les bars, les épiceries de nuit, les établissements publics ouverts la nuit, les stations de taxi, de vélov’… Nous sommes partis d’un principe différent : la nuit, ce sont les gens qui se déplacent qui ont besoin d’être éclairés, donc nous avons concentré notre étude quantitative sur ces déplacements. En plus des points d’attraction éclairés la nuit, nous avons pris en compte les transports et les équipements de la ville », ajoutent-ils. Les données temporelles et spatiales ont été ainsi combinées afin de réaliser quatre cartes, représentant chacune une tranche horaire de la nuit. « Nous les avons présentées à la direction de l’éclairage urbain qui, très enthousiasmée, nous a demandé de résumer nos travaux aux élus. Ce travail pourrait permettre de réduire les consommations d’énergie sur les secteurs de faible intensité d’activité. »

Le Pont Raymond Barre, Lyon 2e (© Luca Gallone/Unsplash)

Imaginer la lumière avec poésie

Lyon, proclamée « ville des lumières », porte en son histoire tant de faits en rapport avec celle-ci, que la coïncidence en est étonnante : l’étymologie de son nom, Lugdunum1 ; les frères cinématographes ; sa tradition du 8 décembre et sa fête associée et… son premier plan Lumière. Tous ces éléments ont placé la lumière comme un atout du rayonnement international de l’agglomération. Plus encore pour les habitants, la poésie lumineuse de leurs rues est autant source de confort que de fierté. Alors pour Thierry Marsick, ce troisième plan ne doit pas omettre l’approche créative. « La diversité du paysage de notre ville doit être prétexte à travailler les ambiances nocturnes : les collines, les fleuves, les édifices sont autant de lieux qui méritent une attention particulière tant ils peuvent participer à la qualité de vie des usagers. D’ailleurs, cette même qualité de mise en lumière n’est pas incompatible avec les économies d’énergie : créer une ambiance apaisante peut suppléer un besoin de ‘plus de lumière’ dans certains lieux. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2001, les 79 000 points lumineux représentaient 21 gigawattheures annuels dépensés. En 1990, avec 42 000 points, le chiffre grimpait à 35 gigawattheures. Malgré l’ajout de points lumineux supplémentaires qui participent notamment à créer une ambiance nocturne particulière, la consommation énergétique a baissé. C’est selon moi, la preuve que nos ambitions environnementales ne sont pas incompatibles avec les ambitions poétiques », conclut Thierry Marsick.

-----

1Lugdunum, dont la racine est « lux » et signifierait donc « colline de la lumière »

Art & Culture

Exposition "Mobilité active & ville intelligente dans l’espace public"

Venez découvrir les Flottilyons, les box « bobo bike » , les parcours « Luciole » , NightLy-On, petit guide curieux des recoins inexplorés, l’Estrade d’Orientation Ludique, la passerelle des sens… le dispositif Place aux petits pas

7 projets imaginés & conçus par 45 étudiants en 5 jours, pour réfléchir aux enjeux et usages de la mobilité active en relation avec des dispositifs de ville intelligente. Les propositions sont inspirées par une enquête de terrain dans les espaces publics de la Métropole de Lyon.

L’atelier à été réalisé du 15 au 19 novembre à la bibliothèque Marie Curie avec :

- 14 étudiants de 5e année ingénieur Télécommunications, Services et Usages INSA

- 17 étudiants de master 2 en aménagement et urbanisme de l’Institut d’Urbanisme de Lyon

- 14 étudiants du Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués Design de l’ESAA La Martinière Diderot.

Encadrés par une équipe pédagogique pluridisciplinaire, Stéphanie Vincent, IUL Lyon 2, Guilène Marion, Sophie Tinland & Chloé Dumas, Martinière Diderot, Hervé Rivano, Insa Lyon, Lou Herrmann, Ecole urbaine de Lyon.

Présentés devant un jury d’experts et de chercheur le vendredi 19 novembre :

- Arthur Bajulaz, Chargé d'étude Métropole apaisée - Plans piéton & vélo à la Métropole de Lyon

- Chloé Morhain, doctorante au Laboratoire Aménagement Economie et Transports (LAET) à l’ENTPE et à la Métropole de Lyon.

- Alexandre Rigal, docteur en sociologie des mobilités, EUL

*Ce travail a bénéficié de l’aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d’Investissements d’avenir portant la référence ANR-17-CONV-0004.

Additional informations

- https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/

-

Bibliothèque Marie Curie, INSA Lyon - Villeurbanne

Keywords (tags)

Last events

All events

Sciences & Société

Recyclage : quels besoins de recherche pour une ville durable et désirable ?

Un colloque proposé par l'Association Nationale Recherche Technologie (ANRT), le cluster INDURA et l'INSA Lyon

Gérer de façon plus responsable nos modes de production et de consommation est un enjeu clé de la transition écologique. Parmi les pistes de solution, le développement d’une économie circulaire appelle des connaissances et des compétences nouvelles dans une grande diversité de domaines : matériaux, technologies, modèles économiques, gestion des territoires, règles juridiques et normes, stratégies de coopération, comportements et représentations, etc.

Ce colloque, qui fait écho à un travail collectif de plusieurs mois, a pour objectif d’identifier les besoins de recherche en matière de recyclage dans les domaines du BTP, de la construction et de la ville, à partir de retours d’expérience des entreprises, de la recherche publique et des collectivités. Les résultats ont vocation à alimenter les visions stratégiques des acteurs, ainsi que la programmation nationale de la recherche, notamment dans le cadre des stratégies d’accélération sur le recyclage et sur la ville durable.

Additional informations

-

En présentiel ou sur le campus INSA Lyon

Keywords (tags)

Last events

All events

Recherche

Co-UDlabs : l’INSA Lyon s’engage pour une gestion durable des eaux urbaines

Ne plus penser et construire la ville « contre l’eau », mais « avec l’eau ». C’est dans cette philosophie que s’inscrivent les recherches au sein du laboratoire DEEP1 de l’INSA Lyon. Pour répondre aux enjeux pressants de santé publique, d’inondations et d’environnement, DEEP participe au projet « Co-UDlabs », un projet européen dont l’objectif est de contribuer à faire évoluer les pratiques et l’innovation en matière de gestion des eaux urbaines. Jean-Luc Bertrand-Krajewski, enseignant-chercheur au département génie civil et urbanisme et au laboratoire DEEP, explique.

Ne plus penser et construire la ville « contre l’eau », mais « avec l’eau ». C’est dans cette philosophie que s’inscrivent les recherches au sein du laboratoire DEEP1 de l’INSA Lyon. Pour répondre aux enjeux pressants de santé publique, d’inondations et d’environnement, DEEP participe au projet « Co-UDlabs », un projet européen dont l’objectif est de contribuer à faire évoluer les pratiques et l’innovation en matière de gestion des eaux urbaines. Jean-Luc Bertrand-Krajewski, enseignant-chercheur au département génie civil et urbanisme et au laboratoire DEEP, explique.

Longtemps, les villes ont été construites en étant imperméables à l’eau. La priorité était mise sur le traitement des eaux usées, que l’on pensait être les seules à contenir des polluants. « Cette vision héritée du 19e siècle a longtemps empêché de voir que les eaux pluviales nécessitaient une attention particulière en matière de propagation des polluants. Il faut savoir qu’avant de tomber au sol, l’eau de pluie est déjà polluée par les particules et les gaz présents dans l’air. Une fois tombée au sol, l’eau ruisselle et emporte avec elle des polluants nocifs pour l’environnement et la biodiversité. C’est ici que l’humain peut agir différemment. Aujourd’hui, beaucoup de villes sont en train de revoir complètement leur façon de gérer les eaux pluviales et usées », explique Jean-Luc Bertrand-Krajewski, enseignant-chercheur au laboratoire DEEP.

Pour se rapprocher au plus près du cycle naturel de l’eau et limiter la concentration rapide de ces polluants, les villes cherchent à réduire l’imperméabilisation des sols urbains par des systèmes favorisant l'infiltration. « Nous travaillons par exemple avec le Grand Lyon sur ces questions de désimperméabilisation des zones urbaines et le transfert des polluants par les eaux pluviales. Le réchauffement climatique va entraîner plus fréquemment des épisodes de pluie plus intenses. La gestion des eaux pluviales urbaines est donc un vrai enjeu. Bien sûr, on ne change pas une ville en un claquement de doigts, il faut donc adopter des stratégies de long terme », ajoute l’enseignant-chercheur.

Spécialiste des enjeux liés aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, le laboratoire DEEP s’inscrit dans un projet européen H2020 de grande envergure : le projet « Co-UDlabs2 ». « L’idée de ce projet est de mettre à disposition d'utilisateurs extérieurs des infrastructures dont les laboratoires de recherche se servent quotidiennement, pour faire émerger des projets innovants en matière d’hydrologie urbaine. Les financements européens obtenus permettront à des chercheurs du monde entier de proposer des projets de recherche sur ces infrastructures et d’élargir les réseaux de collaborations », explique l’enseignant du département génie civil et urbanisme.

Comptant sur le riche potentiel d’expérimentation offert par le campus de la Doua, l’INSA Lyon propose trois infrastructures parmi les dix-sept mises à disposition par Co-UDlabs à travers toute l’Europe. « Nous pourrons proposer à la communauté de recherche de réaliser des expérimentations sur les systèmes alternatifs de gestion des eaux pluviales que nous avons mis en place, en plein cœur du campus, parmi lesquels : des parkings infiltrants, des noues3, et la plateforme GROOF, notre tout dernier dispositif expérimental dédié aux toitures végétalisées. Plus loin, à Chassieu, un site de l’OTHU4, sur lequel travaille DEEP et d'autres partenaires, sera également mis à disposition. »

Si Co-UDlabs ambitionne d’améliorer les connaissances et les outils, une autre dimension reste chère au cœur du laboratoire DEEP : celle de développer une culture commune autour de l’hydrologie urbaine pour engager plus de collectivités sur la voie de la gestion alternative durable des eaux urbaines. « DEEP est déjà très engagé dans cette dynamique, notamment à travers sa participation aux activités du GRAIE5, qui est également partenaire du projet. La dimension internationale de Co-UDlabs n’en est que plus stimulante pour poursuivre le développement de l’approche intégrée que nous souhaitons promouvoir », conclut Jean-Luc Bertrand-Krajewski.

[1] Déchets, Eaux, Environnement, Pollutions (INSA Lyon).

[2] Co-UDlabs pour « Building Collaborative Urban Drainage research labs communities ».

[3] Noue : larges fossés permettant la rétention, l'acheminement et l'infiltration des eaux pluviales.

[4] Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine.

[5] Groupe de recherche, animation technique et information sur l’eau.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 7 - 29 juin 2022

Recherche

« Face aux modes de travail qui évoluent, il faut s’attendre à ce que la ville se transforme »

Le télétravail pourrait-il modifier l’organisation des villes ? Au sein du laboratoire Environnement Ville et Société, Éléonore Gendry, doctorante, étudie de près les mutations urbaines de la Métropole de Lyon. Depuis l’invention de la machine à vapeur, les territoires semblent avoir évolué au rythme des révolutions techniques. Et si leur organisation était désormais concernée par les nouveaux modes de travail de plus en plus numérisés ? Sous la direction de Jean-Yves Toussaint, enseignant à l’INSA Lyon et responsable scientifique et technique du Labex Intelligences des Mondes Urbains, dont est labellisé son sujet de thèse, Éléonore construit des ponts entre la ville et les habitudes de travail. Elle explique.

Votre sujet de recherche consiste à mettre en parallèle les évolutions des modes de travail et celles de la morphologie de la Métropole de Lyon. Pourquoi ?

Notre étude s’appuie sur l’hypothèse que le travail joue un rôle important sur la transformation de nos villes. Aujourd’hui, les zones industrielles telles que nous les connaissons incluent des commerces ou des restaurants, des infrastructures de transport en commun ou des espaces verts, mais il y a cinquante ans, une toute autre organisation urbaine existait. Face aux prochaines mutations du travail, il faut s’attendre à ce que les aménagements de la ville évoluent aussi. Mon travail de thèse s’attarde à étudier le territoire lyonnais de 1950 à aujourd’hui, pour en tirer des conclusions et imaginer, en toute humilité, ce à quoi elle pourrait ressembler dans plusieurs années. Et notre ville a déjà connu de beaux exemples de mutations de territoire par le travail.

Vue aérienne de l’usine de Vénissieux, 1950

Fondation de l’automobile Marius Berliet - Lyon (1950)

Quels types de mutations par exemple ?

Lorsque l’on s’attarde sur l’histoire de la société des automobiles de Marius Berliet, aujourd’hui Renault Trucks, on s’aperçoit que la construction de l’usine avait non seulement impacté le quartier Monplaisir sur lequel elle se trouvait, mais également les alentours des sites de production. Il a notamment fondé la « Cité Berliet », aujourd’hui à Saint-Priest qui s’inspirait des travaux de l’architecte Tony Garnier. Cette cité-ouvrière est née d’une politique sociale visant à offrir aux employés toutes les commodités dont ils pouvaient avoir besoin comme un logement, une crèche, des jardins, une bibliothèque, une école primaire… Aujourd’hui, le groupe Berliet a été racheté et le territoire même s’il a évolué, a gardé des traces de son histoire. D’ailleurs, vous connaissez certainement la rue du 8e arrondissement qui porte son nom. C’est une belle mise en abyme pour celui qui y avait transformé le paysage en y implantant une des plus grandes usines de son époque.

Vue aérienne de l’usine Renault Véhicules Industriels à Vénissieux

et de la cité Berliet à Saint-Priest, 1980-1990

Fondation de l’automobile Marius Berliet - Lyon (1980-1990)

Comment étudie-t-on l’évolution urbaine des villes ? Existe-t-il une méthode particulière ?

L’objectif du laboratoire dont je fais partie s’applique à analyser les dynamiques de changement entre environnement, ville et société. Notre antenne à l’INSA Lyon est spécialiste des objets urbains qui sont un prisme intéressant pour étudier l’évolution des pratiques. Dans le cas de Berliet, c’est à travers le moteur que nous allons tenter de décrypter l’histoire. Marius Berliet a construit son premier moteur en 1894 et en tant qu’objet d’ingénierie, il permet d’expliquer des dynamiques globales. Son évolution technique et mécanique a induit des changements de fabrication, qui ont eux-mêmes induit des changements d’organisation des usines, du nombre d’ouvriers nécessaires pour produire, etc. Par extension, il se peut qu’un nouveau moteur ait impacté le paysage urbain. Notre expertise se situe à la confluence de l’ingénierie et des sciences sociales. Quant à la méthode, nous récolterons dans un premier temps des données d’archives et mènerons des enquêtes terrain notamment auprès d’anciens employés. De cette base, nous croiserons les informations morphologiques du territoire pour essayer de déterminer les mutations futures éventuelles de notre ville au regard de l’évolution de l’industrie, qui n’est plus du tout la même qu’autrefois.

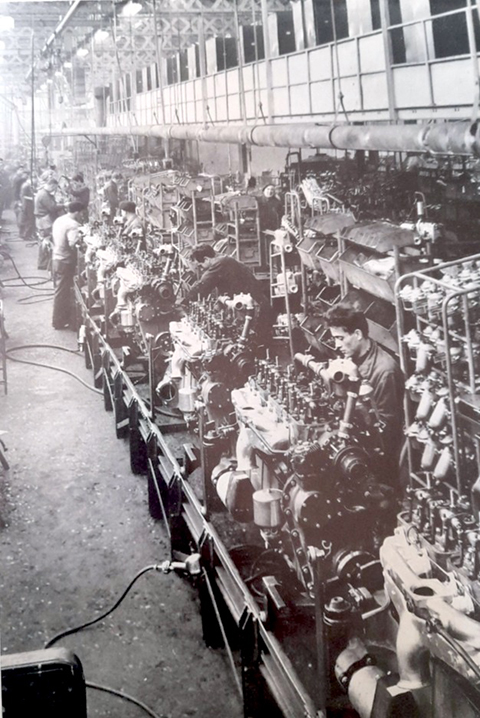

Ligne de montage des moteurs de cylindrées 120*140 de l’usine Berliet

Source : usines d’aujourd’hui, numéro spécial, octobre 1958

À quoi ressemble l’industrie de nos jours ? A-t-elle toujours sa place dans les villes ?

Aujourd’hui, l’industrie n’est plus uniquement les haut-fourneaux, en tout cas à l’échelle urbaine. Les industries actuelles tendent à lier production de biens, services, connexions et informations (numériques) et « culture » (design, style de vie…). Ces industries, qui concernent de plus en plus de populations de travailleurs cadres, redéfinissent les catégories de planification urbaine en répartissant les activités primaires, secondaires et tertiaires. Au cœur du processus d’hyper-industrialisation, ces industries conduisent les villes à se mettre en réseau. Mon travail de thèse s’inscrit dans une dynamique financée par la Métropole de Lyon dans le cadre d’un projet de Territoire Innovant de Grande Ambition (TIGA). En 2018, Lyon a présenté un projet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt1, intitulé « L’industrie intégrée (re)connectée à son territoire et ses habitants ». Si le projet a été lauréat, c’est parce qu’il propose de mettre en lien industrie et habitants pour répondre aux différents enjeux que suppose la révolution industrielle que nous vivons. C’est d’ailleurs pour cela que nous travaillons avec le service de prospective de la Métropole : pour permettre à l’industrie lyonnaise, de continuer à exister dans la ville et d’être un véritable facteur de développement pour la vie des habitants.

Robots servant à positionner à l’horizontale et sur un axe les moteurs. Renault Trucks, Vénissieux, Photo Le Progrès, Christophe Gallet, 2020

Votre travail tombe à point nommé puisque le télétravail dû à la situation sanitaire s’est développé, amorçant peut-être une nouvelle révolution dans les modes de travail. Peut-on dire que la Covid ait déjà impacté nos territoires urbains ?

C’est pour l’instant assez dur à dire, mais c’est une question intéressante. Ce qui est drôle, c’est que mon sujet de thèse a été pensé bien avant la crise Covid ; c’est encore la preuve que le travail est un vecteur très intéressant pour comprendre la ville. Nos déplacements sont principalement fondés sur ce besoin d’aller là où le travail se trouve et le télétravail, s’il parvient à être généralisé dans les entreprises, aura certainement un impact. Seulement, ces changements ne seront visibles que dans plusieurs décennies. Rome ne s’est pas construite en un jour. La ville de demain non plus !

1 Territoires d’innovation de grande ambition

Sciences & Société

Les Rencontres du Développement Durable

Une organisation conjointe de l'Institut Open Diplomacy et de l'INSA Lyon

Les RDD sont organisées à l’issue de l’Assemblée générale de l’ONU à travers toutes les régions françaises pour permettre à tous de réfléchir à ces problèmes dont les solutions viendront de l’action internationale comme des politiques territoriales.

Le programme des Rencontres du Développement Durable 2021 a été co-construit avec l’ensemble des partenaires rassemblés par l’Institut Open Diplomacy pour permettre à chacune et chacun de s’emparer des enjeux écologiques. Des villes durables à la finance responsable, en passant par l'industrie du futur, les partenaires ont choisi 10 fils rouges pour aider les citoyens à rentrer dans l’univers complexe de la transition écologique et solidaire.

BÂTIR DES VILLES DURABLES

- 9h15 à 9h40 | Ouverture de la journée

- 9h45 à 11h05 | Table-ronde #1 - La ville face au défi de l’adaptation au changement climatique

Alors qu’elles représentent 75 % des émissions de gaz à effet de serre et qu’elles sont l’épicentre de l’artificialisation des sols, les villes amorcent aujourd’hui un virage écologique majeur. La pandémie - remettant en cause le mode de vie urbain - a accéléré cette mutation. S’adapter à la crise climatique en végétalisant, en améliorant l'efficacité énergétique du bâti, et lutter contre la pollution constituent les dossiers en haut de la pile des maires car une question clé se pose : d’ici la fin du 21e siècle, pourrons-nous encore imaginer vivre en ville ? L’exode urbain, nouvel exode ?

- 11h15 à 11h35 | Keynote #1 - Stream « Penser l'après avec les ODD »

- 11h45 à 12h45 | Masterclass #1 - Stream « Défendre les générations futures »

- 14h00 à 15h15 | Table-ronde #2 - Smart cities : inclure petites ET grandes communes ?

La pandémie nous a projetés dans le tout numérique, où le télétravail généralisé provoquera, à court terme, une recomposition des espaces. Dans cet avenir incertain, quelle sera la place des smart cities ? Comment ces villes-réseaux, vecteurs d’améliorations considérables de notre qualité de vie et sources de nouvelles failles de cybersécurité, vont s’inventer ? Comment vont-elles se dessiner à l’heure où les bassins de vie et les bassins d’emploi sont en pleine révolution et où l’articulation entre les espaces ruraux et les espaces urbains sont au cœur des enjeux de cohésion sociale ? La promesse de mobilités plus efficaces et plus sobres qui en est le cœur sera-t-elle encore valable dans un monde post-COVID ?

- 15h30 à 15h55 | Keynote #2 - Stream « Construire l'avenir de l'Union »

- 16h05 à 17h20 | Masterclass #2 - Stream « Faire un monde plus solidaire »

- 17h30 à 18h30 | Clôture « Bâtir des villes plus résilientes » - Stream « Penser l'après avec les ODD »

Additional informations

- https://www.les-rdd.fr/27-9-a-lyon

-

En distanciel