Sciences & Société

Soutenance de thèse : Simone CIPRARI

Rôle de la rhéologie et de la physicochimie de l'interface dans la réponse tribologique et dynamique des systèmes frottants en composites C/C

Doctorant : Simone CIPRARI

Laboratoire INSA : LaMCoS - Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures

École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique)

Les matériaux composites carbone/carbone (C/C) sont utilisés dans de nombreuses applications de freinage haute performance, telles que le freinage aéronautique, dans lesquelles la légèreté et la résistance thermique représentent des exigences cruciales. En raison de l'intérêt croissant pour cette classe de matériaux, un grand nombre de travaux de recherche ont étudié leur réponse tribologique. Un comportement complexe, caractérisé par l'existence de différents régimes de frottement en fonction des principaux paramètres de contact (température, pression, vitesse de glissement, etc.), a été mis en évidence. Malgré la quantité de travaux consacrés à ce sujet, seuls quelques groupes de recherche ont étudié la relation entre la réponse en frottement des matériaux C/C et l'apparition de vibrations instables induites par le frottement (FIV) du système mécanique, soulignant un rôle fondamental joué par la rhéologie de l'interface sur les comportements de frottement conduisant à l'apparition d'instabilités dynamiques au contact. Dans ce cadre, cette thèse étudie le rôle du troisième corps (c'est-à-dire la couche d'interface formée par les particules d'usure et externes) sur la réponse tribologique et dynamique des systèmes de friction C/C. À cette fin, une nouvelle méthode expérimentale d'évaluation du rôle rhéologique du troisième corps est développée, en adoptant une approche indirecte. La technique de nettoyage par ultrasons est appliquée pour retirer la couche de troisième corps d'un contact C/C, ce qui permet d'effectuer des tests sur les mêmes échantillons en présence et en absence de la couche d'interface. La comparaison entre les comportements mesurés met en évidence un rôle prédominant du troisième corps dans le contrôle de la réponse globale en frottement du système, en particulier dans des conditions de température élevée. La réintroduction dans le contact d'un troisième corps externe est également étudiée, en utilisant les échantillons nettoyés, obtenus après des conditions de freinage réelles et après l'élimination de leur troisième corps naturel, en tant que substrats. La validation de cette procédure ouvre la voie à l'essai d'échantillons de troisième corps introduits artificiellement. Des observations MEB complémentaires ont été effectuées pour caractériser la couche de troisième corps observée sur les surfaces de frottement des matériaux C/C conditionnés pendant la vie en service. Des familles morphologiques du troisième corps en accord avec la littérature existante ont été identifiées, et un accent particulier a été mis sur les contaminants hétérogènes observés dans le troisième corps carboné. Ces observations ont conduit au développement des spécimens artificiels du troisième corps, destinés à reproduire le mieux possible la morphologie du troisième corps naturel, en contrôlant la présence et la morphologie des contaminants hétérogènes. À l'aide de cette méthodologie, le rôle du troisième corps et de ses caractéristiques, telles que la morphologie et la composition chimique, sur la réponse frictionnelle et dynamique du contact C/C a été analysé. L'effet de certains contaminants du troisième corps est étudié, révélant une forte sensibilité de la réponse de frottement C/C sur la nature du contaminant, même en présence d'une faible fraction d'éléments hétérogènes dans la couche de troisième corps. Chaque type de contaminant est caractérisé en termes d'effet sur les valeurs moyennes de frottement et sur la relation coefficient de frottement - vitesse, deux aspects fondamentaux pour évaluer leur impact sur l'apparition de vibrations instables induites par le frottement. Des scénarios rhéologiques sont ensuite proposés pour expliquer la réponse tribologique mesurée, en clarifiant les comportements de frottement qui conduisent à l'apparition d'une réponse dynamique instable du système.

Additional informations

-

Amphithéâtre Émilie du Châtelet, 31 Av. Jean Capelle Ouest, Bibliothèque Marie Curie, 69100 Villeurbanne

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Zhijian ZHOU

Tribological study of metallic glasses and in situ temperature measurement by luminescence thermometry

Doctorant : Zhijian ZHOU

Laboratoire INSA : LaMCoS

École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)

Les verres métalliques reçoivent de plus en plus d'attention dans le domaine de la tribologie en raison de leur structure amorphe unique et de leurs propriétés mécaniques supérieures. Des études ont montré que, dans certaines conditions, la performance tribologique des verres métalliques peut surpasser celle des alliages traditionnels. Pour obtenir une compréhension plus complète de la manière dont les verres métalliques répondent à différentes conditions expérimentales, cette thèse commence par examiner le comportement tribologique et les mécanismes de frottement des verres métalliques à base de Ni et de Zr sous diverses pressions. Cependant, il a été noté dans la communauté que les propriétés mécaniques des verres métalliques deviennent très sensibles à la température près de leur température de transition vitreuse, qui varie largement en fonction de la composition. Ce phénomène influence les propriétés tribologiques du matériel. La mesure précise de la température locale dans les contacts tribologiques a historiquement été un défi. L'avènement de micro-sondes luminescentes sans contact a ouvert de nouvelles voies pour des mesures de température précises et non invasives en tribologie. Cette thèse applique par la suite une méthode de mesure de la température basée sur le temps de vie de la luminescence émise par des centres de défauts S3 excités à l'intérieur de micro-diamants aux contacts tribologiques secs des verres métalliques, en passant par toutes les étapes, y compris la fabrication de micro- sondes, la construction de bancs expérimentaux, le traitement des données, la comparaison avec thermocouple, la simulation utilisant la Méthode des Éléments Finis. Cette technique a le potentiel de mesurer avec précision la température dans les systèmes tribologiques.

Additional informations

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Keywords (tags)

Sciences & Société

Nuit de la physique : thème Physique et Sport à Lyon

La « Nuit de la physique » est une manifestation grand public organisée par la Société Française de Physique, avec le soutien du CNRS, du CEA, de la Société Française d'Optique et la Société Chimique de France

Fabrice Ville, Professeur au département génie mécanqiue de l'INSA Lyon et chercheur au laboratoire LaMCoS donnera une conférence intitulée "Tribologie du vélo et de l'aviron"

Jean-Christophe Péraud, diplômé INSA Lyon, sportif de haut niveau - 2e du Tour de France 2014 et médaille d’argent en VTT aux JO de Pékin 2008, sera présent lors de la table ronde sur le rôle de la science dans les performances sportives.

Additional informations

- berengere.guilbert@insa-lyon.fr

- https://www.sfpnet.fr/nuit-de-la-physique-theme-physique-sport-a-lyon

-

École Normale Supérieure de Lyon - Salle place de l’École, Lyon 7e

Keywords (tags)

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Aslihan SAYILAN

Tribological Behaviour of Ti-Based Thin Films: A Small Scale In Situ Investigation

Doctorante : Aslihan SAYILAN

Laboratoire INSA : MATEIS

Ecole doctorale : ED34 Matériaux de Lyon

The nature of contact interface of skin, clothes or joints is the prime interest with metallic biosensors can be enhanced through PVD processes in terms of chemistry and microstructure. Furthermore, dynamic evaluation of the contact at the early stage is essential to better understand the wear mechanism of the corresponding bio-device. Therefore, within this thesis, a laboratory- made micro-tribometer was developed. This particular reciprocating ball-on-disk stage is coupled with an environmental SEM (eSEM) to characterise the tribological behaviour of materials, at small scale in situ realistic conditions.

To express the proof of concept, a preliminary analysis was performed with TiN PVD coatings. The testing procedure for the dynamic approach during the run-in period was defined in controlled atmosphere in eSEM. When the tribological tests were performed, the films were examined in situ, while the ball track was analysed in post mortem mode. Once validated, the mini-tribometer was used for a metal preferred in biosensors: titanium. Titanium presents a biocompatible character, with interesting mechanical properties. The wear character of pure Ti-film can be enhanced with an addition of proper alloying elements. Here, silver is an outstanding material regarding its anti- bacterial character, ductility, and remarkable sliding behaviour. Thus, Ti-Ag films were deposited with magnetron sputtering PVD with several Ag contents. It was seen that with increasing Ag content, a denser microstructure with Ag-based clusters into the film was achieved with a slight improvement on mechanical and electrical behaviours. During in situ analysis, the small-scale strategy of characterization highlighted the influence of humidity on tribological behaviour of these films. Finally, the effect of Ag content was studied in humid conditions. While it is known that Ag performs good sliding behaviour in ambient air conditions, it was seen that increasing humidity affect the sliding behaviour of Ag-based clusters.

Additional informations

-

Amphithéâtre 3 - Bibliothèque universitaire, Université Lyon 1 (Villeurbanne)

Keywords (tags)

Recherche

« Les entrailles de la Terre sont un puits de défis scientifiques »

Depuis début février, le sud de la Turquie et le nord de la Syrie sont en proie à des évènements sismiques violents. Le territoire, placé sur trois failles, a grondé si intensément que les secousses ont été ressenties dans tout le Moyen-Orient, faisant des dégâts humains et matériels désastreux. Le caractère exceptionnel des tremblements de terre a interrogé les scientifiques des quatre coins du globe.

Guilhem Mollon est maître de conférence au département génie mécanique et chercheur au LaMCos. En parallèle de ses travaux au sein de l’équipe Tribologie et Mécanique des Interfaces (TMI), il cherche à comprendre les lois de la physique qui régissent les glissements entre les plaques tectoniques. Zoom sur l’un des nombreux domaines impliqués dans l’étude des entrailles de la Terre : la mécanique des failles sismiques.

Les territoires turcs et syriens ont récemment subi plusieurs tragiques épisodes sismiques, faisant plusieurs milliers de victimes. Que s’est-il passé sous ces terres pendant le premier en date ?

Les territoires turcs et syriens ont récemment subi plusieurs tragiques épisodes sismiques, faisant plusieurs milliers de victimes. Que s’est-il passé sous ces terres pendant le premier en date ?

C’est l’une des grandes difficultés de l’étude des séismes : chaque évènement est un cas particulier. La Turquie est un site sismique connu depuis longtemps, reposant sur deux grandes failles ; la faille nord-anatolienne qui traverse toute la Turquie jusqu’à Istanbul, puis la faille est-anatolienne, en dessous, qui atteint un point triple. L'épisode du début du mois de février1 a été un cas particulier, car deux séismes de magnitude comparable ont sévi. En temps normal, un séisme peut être précédé de foreshocks, des tremblements annonciateurs, et suivi de répliques, moins intenses que les secousses principales. Cette fois, il y a eu deux séismes de magnitude comparable (7,8 et 7,5), ce qui indique que le deuxième séisme n’est probablement pas une réplique du premier. Chaque évènement est intervenu sur deux failles différentes à quelques heures d’intervalle. Les failles nord et est anatoliennes sont dites « transformantes » : elles forment le bord de plaques qui glissent l’une sur l’autre latéralement, libérant de l’énergie, qui se transformera ensuite en ondes sismiques. C’est tout ce que je suis en mesure d’expliquer sur le contexte géologique de ces évènements particuliers, car je ne suis pas sismologue de terrain. Il existe divers champs d’études de l’activité sismique. En tant qu’ingénieur tribologue, je m’intéresse au phénomène de glissement dans la roche.

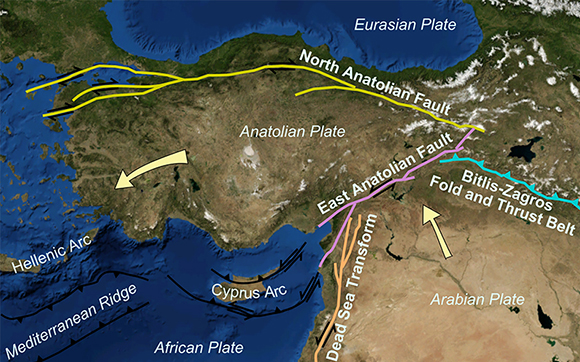

Les principales structures tectoniques autour de la plaque anatolienne

(Source : Wiki CC– Mikenorton)

Comme vous le mentionnez, des communautés scientifiques différentes travaillent sur des évènements sismiques. Comment ces phénomènes et risques naturels sont-ils étudiés ?

La communauté la plus connue sur le domaine est certainement celle des sismologues qui travaillent essentiellement sur les signaux, mesurent les ondes et établissent des propriétés de la source émettrice. Chez les observateurs de la Terre, il y a également les géodésiens qui étudient les mouvements de très grande taille, sur des temps longs. Ensuite, le génie civil s’intéresse aux impacts des séismes sur les populations et aux risques sur les infrastructures humaines. Et puis, il y a la vision mécanicienne qui comporte deux aspects : la théorie et la simulation expérimentale. C’est la communauté à laquelle j’appartiens : je tente de comprendre chaque mouvement d’un tremblement de terre, à petite échelle. Pour caricaturer, j’observe des sandwichs de roches minérales en glissement et j’en réalise la modélisation pour inférer des propriétés et des comportements. Les séismes sont souvent produits par des mouvements de plaques tectoniques. Dans de nombreux cas, les failles se verrouillent, accumulent de l’énergie mécanique au cours des décennies, et cèdent d’un coup. Mais certains segments glissent paisiblement en permanence et ne provoqueront jamais de séismes. Et d’autres failles accumulent tellement d’énergie que le début d’un évènement sismique produit suffisamment de chaleur pour que la roche entre en fusion, facilitant encore plus le glissement ! Dans tous les cas, pour comprendre ces phénomènes, il faut les étudier d’un peu plus près, en zoomant.

Vous étudiez les lois de frottement des failles à petite échelle, au moyen d’expérimentation en laboratoire et grâce à la modélisation. Qu’apporte la modélisation numérique ?

Pour étudier une faille sismique, qui fait parfois plusieurs centaines de kilomètres de long, on ne peut pas se permettre de récolter des carottes de roche à dix mètres de profondeurs tous les cinq mètres. Il faut être capable de généraliser. Pour ma part, je ne travaille pas sur des cas particuliers afin de conserver une vision générale, mais je sais que de nombreuses équipes dans le monde construisent des modèles de failles de très grandes tailles, tournant sur les ordinateurs les plus puissants du monde. Elles étudient toutes les données, avant, pendant et après le séisme pour fabriquer des modèles. Mais seules les plus iconiques et les mieux instrumentées des failles ont droit à ce genre de modélisation, comme celle de San Andreas ou de Sumatra. Mon travail se place du côté de la simulation locale : j’essaie de reproduire, grâce à des modèles numériques à l’échelle du millimètre, le détail de chaque mouvement de la roche. On appelle ça des séismes de laboratoire. Grâce à un code de calcul que j’ai développé et qui s’adapte autant aux frottements des pneus sur la route qu’aux glissements des plaques tectoniques, je tente de reproduire numériquement ce qui est observé et mesuré expérimentalement. Toutes ces données ainsi partageables à l’ensemble de la communauté, nous permettent d’écrire des lois de frottements, applicables à plus grande échelle, qui offriront de nouvelles perspectives à l’étude des séismes.

La tribologie s’attache à étudier les frottements mais aussi l’usure. Existe-t-il un phénomène similaire lorsque des plaques tectoniques glissent entre-elles ?

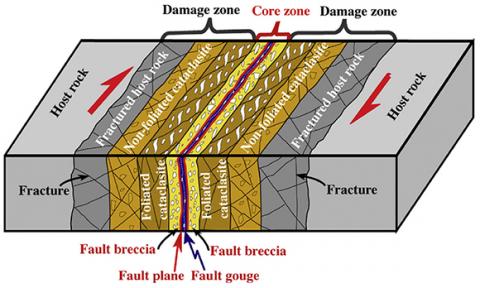

On aurait tort de penser que les parois des failles sont lisses et propres, effectivement. En glissant, les plaques peuvent arracher de la matière rocheuse, remplissant la faille d’une matière poudreuse appelée « gouge », formant par la suite une couche granulaire. Plus la faille se remplit, plus les deux parois de roches, protégées par cette couche, sont éloignées l’une de l’autre ; un équilibre peut se créer, mais la loi de frottement s’en trouve forcément modifiée. L’usure est une donnée mécanique très intéressante : comprendre comment elle est générée ou la façon dont elle modifie les couches rocheuses est au cœur de nos problématiques. Les roches sont vivantes : dans 400 ans, au prochain séisme majeur en un certain lieu, cette poudre, provoquée par l’usure, se sera peut-être recimentée, provoquant de nouveaux phénomènes physiques et mécaniques. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui empêche à tout scientifique sérieux de prétendre prédire les séismes. L’observation scientifique de ces évènements n’a pas plus de 200 ans, alors que les plus gros séismes ont des périodes de retour typiques de 100 à 1000 ans : comment prédire un évènement dont on n’a observé de mémoire d’Homme, au maximum, qu’une ou deux occurrences ? Aujourd’hui, malgré la somme des efforts déployés, cette communauté scientifique ambitionne seulement de comprendre les phénomènes, mais pas encore d’en faire la prédiction. Les entrailles de la Terre sont un puits de défis scientifiques.

Illustration d’un sandwich de roche (source : thèse de Jérôme Aubry,

« Séismes au laboratoire : friction, plasticité, et bilan énergétique », 2019)

[1] : Depuis la rédaction de cet article, les territoires turcs et syriens ont subi de nouvelles secousses, le 20 février 2023. La province de Malatya, dans le sud-est de la Turquie, a également été frappée par une réplique du séisme du 6 février, ce lundi 27 février 2023.

Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Irène GANNAZ

La soutenance est publique

Maître de conférences à Grenoble INP : Irène GANNAZ

Laboratoire INSA : Institut Camille Jordan

Rapporteurs :

- Jean-Marc Bardet (Université Paris 1)

- Anne Philippe (Université de Nantes)

- Dimitri Van De Ville (University of Geneva & EPFL)

Jury :

- Jean-Marc Bardet (Université Paris 1)

- Clément Marteau (Université Lyon 1)

- Voichita Maxim (INSA Lyon)

- Anne Philippe (Université de Nantes)

- Dimitri Van De Ville (University of Geneva & EPFL)

- Olivier Wintenberger (Sorbonne Université)

Additional informations

-

Amphi. C. Royer, Bâtiment J. Ferrand, INSA Lyon, Villeurbanne

Keywords (tags)

Recherche

Un lubrifiant solide adapté à l’air comme au vide spatial

Il n’existait jusqu’alors aucun lubrifiant capable de protéger les mécanismes spatiaux en toutes circonstances. Après plus de dix ans de travaux collaboratifs avec plusieurs acteurs impliqués dans la tribologie en ambiance spatiale dont le CNES1, des chercheurs du LaMCoS2 de l’INSA Lyon ont vu leurs résultats de recherche prendre forme. Du décollage à la mise en orbite, en passant par l’air et le vide, leur prototype semble résister à toutes les conditions. Explications.

Dans l’espace, l’énergie est une denrée rare. Puisqu’il n’existe pas de moyen de faire le plein de son engin et que les panneaux solaires ont une capacité limitée, l’énergie utilisée pour chaque mouvement compte. Pour minimiser sa consommation, la lubrification de ces mécanismes est alors optimisée. Seulement, dans le vide spatial, les matériaux utilisés à cette fin n’ont pas le même comportement que sur Terre. Un lubrifiant insuffisamment maîtrisé sous air et sous vide peut même faire échouer toute une mission. « Dans les années 80, des satellites ont été lancés dans l’espace sans jamais n’avoir pu déployer leurs panneaux solaires car le lubrifiant n’avait pas supporté l’enchaînement des tests en salle blanche sur Terre, puis les vibrations du lancement et enfin les conditions de l’espace. Ces satellites se sont alors avérés inutilisables ! », explique Aurélien Saulot, professeur des universités au LaMCoS.

Le MoS2 est le lubrifiant de référence dans le domaine. Également appelé « bisulfure de molybdène », ce matériau (poudre ou dépôt mince) utilisé comme « troisième corps » solide, n’est en réalité pas le plus fiable qui soit. « Le MoS2 perd significativement ses propriétés lubrifiantes en présence d’humidité. Cette dernière est difficile à contrôler par exemple lors des phases d’assemblage et d'essais en salle blanche. Nous avons donc cherché à synthétiser un troisième corps plus stable quel que soit l’environnement (air humide, ultra-vide..) : une solution avec un coefficient de frottement maîtrisé et stable, pour minimiser la consommation d’énergie des mécanismes spatiaux et ainsi accroître leur durée de vie », ajoute le chercheur.

Alors comment améliorer les propriétés de ce bisulfure pour qu’il résiste aux conditions extrêmes du vide spatial ? Les chercheurs, réunis sur le projet, ont parié sur le dopage du MoS2 par un additif métallique inédit au vu de ses propriétés tribologiques. « Tous les matériaux qui avaient été testés avaient de bons résultats soit sous air, soit sous vide. Nous avons misé sur le dopage du MoS2 par du tantale (Ta) dont le comportement s’est avéré particulièrement homogène dans les deux conditions. » Déposé en couches successives sur une épaisseur micrométrique et grâce à un procédé en phase vapeur (PVD), les chercheurs trouvent la composition et la microstructure optimale. Le premier prototype, testé sur des mécanismes réels, a déjà montré son efficacité pendant toutes les phases d’utilisation. Les résultats ont d’ailleurs été publiés dans la revue internationale Advanced Functional Materials et fait l’objet d’un dépôt de brevet.

Alors comment améliorer les propriétés de ce bisulfure pour qu’il résiste aux conditions extrêmes du vide spatial ? Les chercheurs, réunis sur le projet, ont parié sur le dopage du MoS2 par un additif métallique inédit au vu de ses propriétés tribologiques. « Tous les matériaux qui avaient été testés avaient de bons résultats soit sous air, soit sous vide. Nous avons misé sur le dopage du MoS2 par du tantale (Ta) dont le comportement s’est avéré particulièrement homogène dans les deux conditions. » Déposé en couches successives sur une épaisseur micrométrique et grâce à un procédé en phase vapeur (PVD), les chercheurs trouvent la composition et la microstructure optimale. Le premier prototype, testé sur des mécanismes réels, a déjà montré son efficacité pendant toutes les phases d’utilisation. Les résultats ont d’ailleurs été publiés dans la revue internationale Advanced Functional Materials et fait l’objet d’un dépôt de brevet.

Avant d’être véritablement utilisé dans l’espace, le nouveau lubrifiant devra passer encore quelques tests, pour s’assurer de son comportement en conditions réelles. L’équipe s’attachera à trouver un « optimum », notamment grâce au tribomètre « Pedeba » du LaMCoS, un appareil capable de recréer des conditions spatiales, depuis le campus de la Doua. « Ce nouveau lubrifiant, déposé grâce à nos collègues du LIST au Luxembourg, sera testé et caractérisé à l’échelle élémentaire au LaMCoS et au Femto-ST puis sur des composants standards tels que des roulements à billes au CNES en France. Ces derniers sont souvent utilisés, par exemple sur les antennes de pointage de communication de satellites qui sont en perpétuel mouvement, et ont besoin d’une durée de vie très longue. Ça sera donc un bon indicateur d’efficience tribologique. »

Il faudra donc encore quelques années avant de voir les mécanismes spatiaux équipés de ce nouveau lubrifiant révolutionnaire. L’aventure continue pour les chercheurs du LaMCoS, du CNES, du LIST, de l’Institut FEMTO-ST et de l’Université de Toronto, toujours en lien étroit. « Le tissu collaboratif est capital dans la conquête spatiale et pour la partie tribologique, le LaMCoS peut apporter sa pierre à l’édifice », conclut Aurélien Saulot.

[1] Centre National des Études Spatiales

[2] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (CNRS/INSA Lyon/UdL)

Recherche

Public health, environment and tribology

How can we reduce the emission of wear particles? By, for example, observing the transport sector from every angle, as tribologists do, anxious to provide answers to the problem of air quality in order to preserve people's health.

Pollution record in New Delhi on Sunday 3 November. With a concentration of fine particles more than thirty-two times higher than the WHO recommendations, the Indian capital has set a grim record. Between motor traffic, industrial emissions and smoke from agricultural burning in neighbouring regions, New Delhi is choking and the air polluted.

‘It's far from home but it should concern us’, says Sylvie Descartes, researcher at the Contact and Structure Mechanics Laboratory (LaMCoS) at INSA Lyon. ‘Greater Lyon regularly records high pollution levels and we must contribute through our research to avoid reaching such extremes’, she adds.

Taking many factors into account

But why is air quality of interest to this tribology scientist? ‘It is a decisive indicator of air pollution with fine or ultrafine particles. A significant part of this pollution is due to transport’, replies the researcher.

The contact of vehicle tyres driving on asphalt, the friction of the brake pads tightened on the disc during braking and the wear of road surfaces are all part of the equation. It's all about tribology and the flow of particles, particles that we also need to know how to collect, analyse and study. ‘Our job as tribologists is complex and unique in having to take many factors into account: mechanical, physico-chemical, material, thermal - interdependent and interacting factors, multi-scale variables. How and where can these particles be measured (size from nanometres to millimetres)? Indeed, once emitted out of contact, these particles will continue to evolve according to the environment (chemical interactions to form new components, photosensitivity, fragmentation, decomposition, agglomerates, etc.). And in these cases, how can we trace them back to their origin in contact? How can they be characterised when not all the standards are in place? How can we reduce their emissions? How can we control wear, in a nutshell?’, she asks.

‘Our job is to construct a story’

Although researchers have mastered the intellectual approach, it is the various possible scenarios that complicate the analysis. ‘A brake pad, for example, is made up of several components, all of which have a role. If, in order to reduce wear or to comply with a new standard, we decide, for example, to remove a component that plays a heat dissipating role in the operation of the brake, a solution must be found that performs the same role through awareness of the causes and consequences of this change, while maintaining the efficiency and safety of the device’, explains Sylvie Descartes.

This is a wide remit for tribologists working on the subject, who are grappling with concepts of mechanics, physics, chemistry and even climatology. ‘For example, when there is no wind, the particles remain concentrated in the same place. This can be very dangerous in the case of air pollution, as was the case in London, with the Smog of 1952. Our job is to understand the various elements, arrange them and construct a story’, sums up Sylvie, guided by the desire to deal with the problem at source.

To preserve people's health

Because when it comes to fine/ultrafine particles, it's all about human health. How can we measure the impact of these particles on the human body? How do we know whether fine particles are responsible for respiratory problems such as asthma, or worse? ‘Research is also being carried out at LaMCoS in this area, in partnership with hospitals in particular. The story never ends in tribology, and in this particular case of air pollution, tribologists must also try to find solutions to limit emissions’, she concludes.

In Lyon, over the past year, the biggest peak in fine particle pollution was recorded in February, with a daily average of 25.2 micrograms of fine particles PM*2.5 per cubic metre of air, when the World Health Organisation (WHO) recommends that this figure should not exceed 25 micrograms.

Other pollutants threaten air quality on an ongoing basis. One example is nitrogen dioxide (NO2), a pollutant gas from diesel engines. France, in the European Commission's sights on this subject, has just been criticised by the European Court of Justice for regularly exceeding the NO2 threshold limit. 24 French cities are affected, including Lyon

The 7th World Tribology Congress (WTC 2021) will take place in Lyon from 5 to 10 September, 2021. The congress venue is the Lyon convention centre, between the Rhône and the Parc de la Tête d'Or, in the heart of Cité Internationale. WTC 2021 is organised by two research laboratories in the region, the Contact and Structure Mechanics Laboratory (LaMCoS) at INSA Lyon and the Tribology and Systems Dynamics Laboratory (LTDS) at the ECL, with the support of the French Association of Mechanics (AFM) and the International Tribology Council (ITC).

For more information, please contact the project steering committee: Michel Belin, Philippe Kapsa, Philippe Vergne.

https://www.wtc2021.org/* Fine particles are particles with a diameter of less than 2.5 micrometres. They are referred to as PM 2.5.

Sciences & Société

46th LEEDS-LYON Symposium on Tribology 2019

This Leeds-Lyon 2019 will be dedicated to tribology in daily life

Tribology includes the themes of lubrication, friction and wear. We are first inclined to think tribology in the context of industrial applications but lose sight of the myriad of ways it affects our daily lives.

This Leeds-Lyon 2019 will be dedicated to tribology in daily life. Contributions on tribological issues we experience every day, whether related to our personal, leisure or professional activity, are requested.

In many cases, advances in traditional tribology improve these daily activities, and we welcome presentations in this area as well.

Additional informations

- https://leeds-lyon2019.sciencesconf.org/

-

Valpré 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully, France.

Keywords (tags)

Recherche

La tribologie au service du corps humain

Je m’éveille, puis cligne des yeux en enfilant mes pantoufles. Dans la cuisine, j’actionne le bouton de la cafetière et prépare mon petit-déjeuner : le beurre glisse entre le couteau et le pain, déposant une fine pellicule grasse sur la surface rugueuse de la tranche.

Une scène dont nous sommes protagonistes chaque matin. Et ce que nous ignorons peut-être, c’est que ces gestes quotidiens sont associés à des problématiques de frottement qui ont taraudé les scientifiques pendant plus de 500 ans. Si aujourd’hui les chercheurs tribologues ont trouvé des réponses à quelques-unes des interrogations de Léonard de Vinci, la discipline a encore beaucoup à offrir : industrie, transports, cosmétique, archéologie, santé… Les domaines d’application sont multiples, pourvu qu’il y ait du mouvement. Benyebka Bou-Said est chercheur au LaMCos (Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures) de l’INSA Lyon et spécialiste de la biomécanique.

Petite introduction à la bio-tribologie, la mécanique au service de la santé.

La science du frottement qui fait tourner le monde

À la croisée du génie mécanique et de la science des matériaux, la tribologie concerne l’études des surfaces en contact et en mouvement : frottement, lubrification et usure. Trois mots magiques qui font le quotidien des chercheurs du LaMCos de l’INSA Lyon et étudiants du département Génie Mécanique.

« La mécanique n’est pas que dans les moteurs de voitures ! De l’adhérence de la chaussure au sol, au contact peau-tissu, en passant par l’articulation osseuse, tout est tribologie. Elle a d’ailleurs un rôle très important en matière d’avancées médicales », explique Benyebka Bou-Said, chercheur en bio-tribologie à l’INSA Lyon.

Observer la mécanique du corps pour mieux l’imiter

Imaginons que je souffre d’une arthrose de la hanche m’empêchant de me déplacer dans mes activités quotidiennes. Après plusieurs années de traitement antalgique et de rééducation, les rhumatismes persistent : mon médecin me propose la mise en place d’une prothèse de hanche. « Grâce à des collaborations avec les hôpitaux et professionnels de la santé, nous sommes aujourd’hui capables de proposer des prothèses adaptables à la morphologie du patient. Au moyen d’outils de simulation virtuelle1, nous sommes capables de vérifier l’intégrité du mécanisme soumis aux cycles usuels quotidien de chaque individu, comme se lever, marcher ou monter les escaliers, en tenant compte des frottements et interactions. La prothèse est réellement faite pour vous », précise Benyebka Bou-Said.

Pour mesurer toute l’importance du rôle de la tribologie dans ce système chirurgical, il faut comprendre la reproduction du mécanisme naturel : l’extrémité supérieure du fémur est sectionnée puis remplacée par une « tête fémorale artificielle » fixée dans l’os à l’aide d’un pivot. Dans l’os iliaque, une cavité est fraisée afin d’accueillir « la cupule », qui sera en articulation avec la tête fémorale artificielle. Puis le liquide synovial, ce que la tribologie appelle « le troisième corps », reprend sa mission de lubrification naturelle autour du système mécanique comme auparavant.

Ces matériaux qui réparent le corps

« Cela fait plusieurs années que la prothèse de hanche est utilisée en France, mais le mécanisme de l’insert représente le point d’amélioration majeur, notamment à cause des débris que l’usure peut provoquer, qui peuvent être transportés jusqu’au sang », ajoute le chercheur de l’INSA Lyon. La dégradation d’un matériel chirurgical dans le corps humain, au-delà de la durée de vie écourtée de la prothèse, pose plusieurs problématiques : « avec les fabricants de prothèses, nous étudions le revêtement pour trouver le plus adapté et le plus sain au corps humain. Grâce à un matériau inoffensif pour le corps et dont les nanoparticules seraient détectables par prise de sang, nous tirerions partie de l’usure de la prothèse tout en mesurant son état de dégradation presque en temps réel », ajoute Benyebka Bou-Said.

Vers l’homme bionique ?

Les individus dotés de prothèses médicales sont de plus en plus nombreux et la recherche est en constante évolution. L’équipe de Benyebka Bou-Said travaille sur des prothèses intelligentes pour assurer un retour au mouvement en toute sécurité et une meilleure acceptation de la prothèse par le corps humain. Les prothèses médicales équipées de capteurs permettraient une meilleure prévention des articulations défectueuses nécessitant un remplacement et permettraient l’exploration d’autres pistes de rééducation.

Du 2 au 4 septembre 2019, le congrès annuel international « Leeds-Lyon Symposium On Tribology » rassemblera la communauté scientifique à Lyon pour sa 46e édition autour de la thématique « Tribologie in daily life ».

Plus d’informations : https://leeds-lyon2019.sciencesconf.org/

[1] IRM 4D notamment