Recherche

Si les algorithmes ont le pouvoir de façonner l’opinion publique, il faut qu’ils puissent le faire avec équité et diversité

« À regarder si vous avez aimé tel film », « notre sélection pour vous », « votre playlist du jour ». Quotidiennement, nos applications préférées suggèrent l’air de rien des contenus capables de retenir l’intérêt. Ces programmes sont l’œuvre d’une mécanique de ciblage comportemental souvent invisible pour l’internaute qui soulève de nombreux enjeux sociétaux. Diana Nurbakova, maître de conférence au laboratoire LIRIS1 et membre de l’équipe DRIM2 travaille à l’analyse et la compréhension de ces systèmes. Voyage au cœur de la machine dont le moteur principal s’avère être lui, bien humain.

Pour les utilisateurs, les systèmes de recommandation de contenus semblent obéir à des règles obscures tant ils sont parfois précis. Comment est-il possible de catégoriser des utilisateurs en fonction de leurs intérêts ?

Le ciblage est basé sur les comportements de chaque utilisateur. Chaque clic, commentaire ou like est une trace numérique traduisant un choix et constitue une base pour établir un profil utilisateur. Il existe des mécanismes de ciblage simples, comme l’association de mots-clés : si vous cherchez des informations sur un vélo, vous pourrez certainement être considéré comme un utilisateur qui sera intéressé par les activités de pleine nature par exemple. Pour aller plus loin dans la compréhension du lien entre clic et profil psychologique, il me semble qu’il est important de rappeler le rôle des émotions sur nos actions digitales. Un bon exemple pour illustrer cela est une analyse à laquelle j’ai participé et qui consistait à étudier la façon dont l’information pouvait évoluer au fil des posts twitter durant le confinement. La question de la crise sanitaire et de la vaccination a suscité beaucoup de réactions polarisées sur les réseaux sociaux. L’objectif premier de notre analyse était de comprendre la façon dont les informations énoncées initialement se transformaient tout au long des discussions sur le réseau social, jusqu’à parfois devenir des informations fausses. Ce qu’il y a de notable, c’est la cascade d’émotions exprimées au fil de la discussion : même si le tweet initial était politiquement neutre, plus le fil du tweet s’allongeait, plus les émotions exprimées étaient fortes. Ce qui m’a particulièrement intéressée dans cette étude était de pouvoir établir un lien avec le profil psychologique des internautes qui intervenaient sur le post. Pour cela, nous avons utilisé la célèbre classification Big five, qui propose cinq grands types de personnalités. Le profil qui ressortait le plus souvent était celui du « névrosisme », qui décrit des états émotionnels réactifs qui peuvent entraver la capacité à raisonner face aux situations stressantes. Voilà une autre façon de constituer un profil d’utilisateur.

Finalement, ces systèmes de recommandations sont à la jonction entre l’informatique et la psychologie ?

Effectivement pour certains cas d’études, il faut s’entourer d’experts en cognition, comme des psycholinguistes par exemple. En tant que chercheurs en données, nous n’inventons rien en psychologie. Nous utilisons des modèles déjà existants et conventionnels. Par exemple, le modèle Big Five dont je parlais, qui regroupe cinq grands groupes de traits de personnalité et habitudes de comportement, a été établi originellement par un psychologue dans les années 1990. Pour réaliser notre étude sur Twitter, nous avons utilisé un service IBM Watson Personality Insights, basé sur cette classification. Il en existe évidemment beaucoup d’autres et les entreprises du numériques ont souvent leurs propres algorithmes et classifications.

La plupart des internautes ont connaissance de la technique de profilage en raison des nombreuses publicités ciblées dont ils sont destinataires chaque jour. N’existe-t-il pas d’utilisations plus vertueuses à ces techniques ?

La modélisation du comportement est une logique mathématique et comme toute technologie, elle peut être détournée et utilisée à mauvais escient. Si nous prenons le cas des GAFAM3, ces entreprises ont en effet des systèmes de profilage très puissants en raison de la quantité et de la qualité des données récoltées chaque seconde. Souvent, elles sont utilisées pour générer du profit. S’il est difficile de reprocher ces activités légalement, éthiquement, c’est une autre question. En tant qu’internaute, je trouve bien sûr que ce système est trop intrusif dans notre quotidien privé et a un trop grand pouvoir d’influence. Mais en matière de recherche, il faut comprendre que le mécanisme a ses vertus. Par exemple, en collaboration avec l’université de Passau en Allemagne, nous avons pour projet le développement d’un outil d’accompagnement et de recommandation à destination de patients atteints d’obésité. Ici, savoir établir un profil type en fonction des choix de l’utilisateur est un avantage énorme, puisqu’il permet un suivi médical personnalisé presque holistique et des résultats certainement plus efficaces que les régimes conventionnels globaux.

Quoiqu’il en soit, ces techniques de modélisation du comportement soulèvent donc de grandes questions éthiques et sociétales ?

Dès lors qu’il s’agit d’outils aussi puissants que l’informatique, les responsabilités sont grandes. Pour l’aspect scientifique, la compréhension du mécanisme du comportement humain est une étude vaste, mais finalement, l’amélioration de l’efficacité des algorithmes en tant que tels ne sont pas vraiment l’objectif. Il me semble que l'objectif le plus responsable ici serait de travailler à garantir la diversité et une certaine forme de liberté d’accès à toutes les informations, sans biais, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Pour illustrer un peu grossièrement, il conviendrait que l’on ne vous propose pas « Le journal de Bridget Jones » ou « Fast and furious » selon le sexe que vous aurez renseigné dans votre profil à l’inscription. En résumé, les algorithmes ne peuvent être que le prolongement des biais que celui ou celle qui l’a créé. Pour moi, la grande question éthique de la modélisation des comportements se trouve ici : si les algorithmes ont le pouvoir de façonner l’opinion publique, sur les réseaux sociaux notamment, il faut qu’ils puissent le faire selon deux valeurs : équité et diversité.

[1] Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes d'Information (CNRS/INSA Lyon/Lyon 1/Lyon 2/ ECL)

[2] Distribution, Recherche d'Information et Mobilité

[3] L'acronyme GAFAM désigne les cinq entreprises américaines du secteur de la technologie les plus populaires et cotées en bourse : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 6 - 19 mai 2022

Recherche

« Face aux modes de travail qui évoluent, il faut s’attendre à ce que la ville se transforme »

Le télétravail pourrait-il modifier l’organisation des villes ? Au sein du laboratoire Environnement Ville et Société, Éléonore Gendry, doctorante, étudie de près les mutations urbaines de la Métropole de Lyon. Depuis l’invention de la machine à vapeur, les territoires semblent avoir évolué au rythme des révolutions techniques. Et si leur organisation était désormais concernée par les nouveaux modes de travail de plus en plus numérisés ? Sous la direction de Jean-Yves Toussaint, enseignant à l’INSA Lyon et responsable scientifique et technique du Labex Intelligences des Mondes Urbains, dont est labellisé son sujet de thèse, Éléonore construit des ponts entre la ville et les habitudes de travail. Elle explique.

Votre sujet de recherche consiste à mettre en parallèle les évolutions des modes de travail et celles de la morphologie de la Métropole de Lyon. Pourquoi ?

Notre étude s’appuie sur l’hypothèse que le travail joue un rôle important sur la transformation de nos villes. Aujourd’hui, les zones industrielles telles que nous les connaissons incluent des commerces ou des restaurants, des infrastructures de transport en commun ou des espaces verts, mais il y a cinquante ans, une toute autre organisation urbaine existait. Face aux prochaines mutations du travail, il faut s’attendre à ce que les aménagements de la ville évoluent aussi. Mon travail de thèse s’attarde à étudier le territoire lyonnais de 1950 à aujourd’hui, pour en tirer des conclusions et imaginer, en toute humilité, ce à quoi elle pourrait ressembler dans plusieurs années. Et notre ville a déjà connu de beaux exemples de mutations de territoire par le travail.

Vue aérienne de l’usine de Vénissieux, 1950

Fondation de l’automobile Marius Berliet - Lyon (1950)

Quels types de mutations par exemple ?

Lorsque l’on s’attarde sur l’histoire de la société des automobiles de Marius Berliet, aujourd’hui Renault Trucks, on s’aperçoit que la construction de l’usine avait non seulement impacté le quartier Monplaisir sur lequel elle se trouvait, mais également les alentours des sites de production. Il a notamment fondé la « Cité Berliet », aujourd’hui à Saint-Priest qui s’inspirait des travaux de l’architecte Tony Garnier. Cette cité-ouvrière est née d’une politique sociale visant à offrir aux employés toutes les commodités dont ils pouvaient avoir besoin comme un logement, une crèche, des jardins, une bibliothèque, une école primaire… Aujourd’hui, le groupe Berliet a été racheté et le territoire même s’il a évolué, a gardé des traces de son histoire. D’ailleurs, vous connaissez certainement la rue du 8e arrondissement qui porte son nom. C’est une belle mise en abyme pour celui qui y avait transformé le paysage en y implantant une des plus grandes usines de son époque.

Vue aérienne de l’usine Renault Véhicules Industriels à Vénissieux

et de la cité Berliet à Saint-Priest, 1980-1990

Fondation de l’automobile Marius Berliet - Lyon (1980-1990)

Comment étudie-t-on l’évolution urbaine des villes ? Existe-t-il une méthode particulière ?

L’objectif du laboratoire dont je fais partie s’applique à analyser les dynamiques de changement entre environnement, ville et société. Notre antenne à l’INSA Lyon est spécialiste des objets urbains qui sont un prisme intéressant pour étudier l’évolution des pratiques. Dans le cas de Berliet, c’est à travers le moteur que nous allons tenter de décrypter l’histoire. Marius Berliet a construit son premier moteur en 1894 et en tant qu’objet d’ingénierie, il permet d’expliquer des dynamiques globales. Son évolution technique et mécanique a induit des changements de fabrication, qui ont eux-mêmes induit des changements d’organisation des usines, du nombre d’ouvriers nécessaires pour produire, etc. Par extension, il se peut qu’un nouveau moteur ait impacté le paysage urbain. Notre expertise se situe à la confluence de l’ingénierie et des sciences sociales. Quant à la méthode, nous récolterons dans un premier temps des données d’archives et mènerons des enquêtes terrain notamment auprès d’anciens employés. De cette base, nous croiserons les informations morphologiques du territoire pour essayer de déterminer les mutations futures éventuelles de notre ville au regard de l’évolution de l’industrie, qui n’est plus du tout la même qu’autrefois.

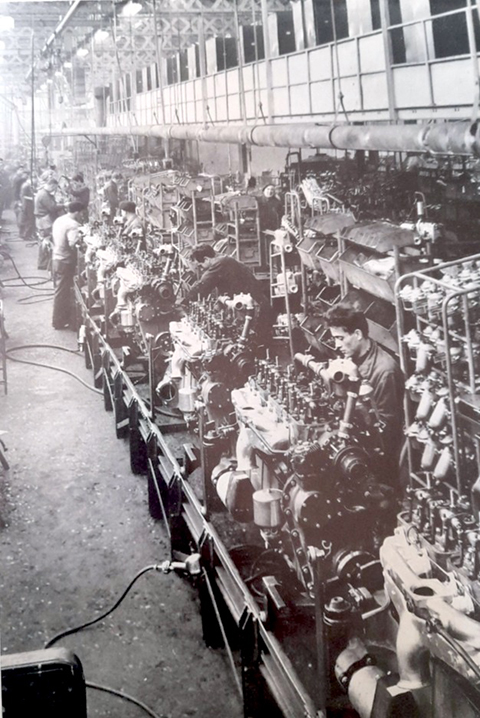

Ligne de montage des moteurs de cylindrées 120*140 de l’usine Berliet

Source : usines d’aujourd’hui, numéro spécial, octobre 1958

À quoi ressemble l’industrie de nos jours ? A-t-elle toujours sa place dans les villes ?

Aujourd’hui, l’industrie n’est plus uniquement les haut-fourneaux, en tout cas à l’échelle urbaine. Les industries actuelles tendent à lier production de biens, services, connexions et informations (numériques) et « culture » (design, style de vie…). Ces industries, qui concernent de plus en plus de populations de travailleurs cadres, redéfinissent les catégories de planification urbaine en répartissant les activités primaires, secondaires et tertiaires. Au cœur du processus d’hyper-industrialisation, ces industries conduisent les villes à se mettre en réseau. Mon travail de thèse s’inscrit dans une dynamique financée par la Métropole de Lyon dans le cadre d’un projet de Territoire Innovant de Grande Ambition (TIGA). En 2018, Lyon a présenté un projet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt1, intitulé « L’industrie intégrée (re)connectée à son territoire et ses habitants ». Si le projet a été lauréat, c’est parce qu’il propose de mettre en lien industrie et habitants pour répondre aux différents enjeux que suppose la révolution industrielle que nous vivons. C’est d’ailleurs pour cela que nous travaillons avec le service de prospective de la Métropole : pour permettre à l’industrie lyonnaise, de continuer à exister dans la ville et d’être un véritable facteur de développement pour la vie des habitants.

Robots servant à positionner à l’horizontale et sur un axe les moteurs. Renault Trucks, Vénissieux, Photo Le Progrès, Christophe Gallet, 2020

Votre travail tombe à point nommé puisque le télétravail dû à la situation sanitaire s’est développé, amorçant peut-être une nouvelle révolution dans les modes de travail. Peut-on dire que la Covid ait déjà impacté nos territoires urbains ?

C’est pour l’instant assez dur à dire, mais c’est une question intéressante. Ce qui est drôle, c’est que mon sujet de thèse a été pensé bien avant la crise Covid ; c’est encore la preuve que le travail est un vecteur très intéressant pour comprendre la ville. Nos déplacements sont principalement fondés sur ce besoin d’aller là où le travail se trouve et le télétravail, s’il parvient à être généralisé dans les entreprises, aura certainement un impact. Seulement, ces changements ne seront visibles que dans plusieurs décennies. Rome ne s’est pas construite en un jour. La ville de demain non plus !

1 Territoires d’innovation de grande ambition

Recherche

« Le véhicule du futur n’est peut-être pas celui que l’on imagine »

Le véhicule du futur sera-t-il volant, autonome ou électrique ? Enseignant-chercheur au laboratoire Ampère et au département génie mécanique, Éric Bideaux vient d’être nommé responsable de l’enjeu « transport : structures, infrastructures et mobilités ». Pour lui, aucun doute : les mobilités de demain seront celles qui répondront aux impératifs énergétiques et environnementaux. Et parmi les nombreux challenges que l’enjeu impose, la réponse n’est peut-être pas aussi millimétrée qu’un roulement de vilebrequin… Interview.

Véhicules, infrastructures, usages… Les nouvelles mobilités constituent un domaine de recherche très vaste. Comment pourrait-on résumer les objectifs et l’organisation des travaux autour de cet enjeu au sein de l’INSA Lyon ?

Véhicules, infrastructures, usages… Les nouvelles mobilités constituent un domaine de recherche très vaste. Comment pourrait-on résumer les objectifs et l’organisation des travaux autour de cet enjeu au sein de l’INSA Lyon ?

Effectivement, les challenges soulevés par cet enjeu sont nombreux et nos laboratoires travaillent à deux aspects, très interdépendants : la question énergétique et celle de l’environnement. Il existe plusieurs façons d’opérer pour travailler à ces questions. D’abord, nous cherchons à optimiser les technologies existantes : réduire les pertes, récupérer l'énergie disponible, réduire les émissions ou travailler sur les matériaux par exemple. Puis, il y a l’aspect peut-être un peu plus impressionnant, celui du développement de nouvelles architectures innovantes, l’électrique et l’hybride, la voiture autonome et connectée, etc. Et enfin, vient la question des usages : comment réfléchir sur les usages et les mobilités adaptés et quelles sont leurs conséquences sur les infrastructures ? Nous avons à l’INSA une richesse au niveau de la recherche assez unique en son genre qui nous permet d'associer un large spectre de compétences scientifiques sur ces différents sujets. Pour produire, développer et améliorer un secteur aussi pluridisciplinaire que le transport, c’est un atout non-négligeable. Le campus est aussi un territoire d’expérimentation incroyable pour jouer avec les nouvelles mobilités et leurs interactions avec les infrastructures : entretenir le lien avec la formation est important, et je tiens à le souligner, nos étudiants sont déjà très inventifs, mais c'est notre rôle de les associer à ces travaux et d'éveiller leur curiosité ainsi que le goût de l'innovation. Les idées les plus farfelues sont parfois les plus intéressantes !

Vous êtes chercheur au laboratoire Ampère1, au sein duquel les recherches font la part belle à l’électrique et à l’automatique. Votre nouvelle nomination à « l’enjeu transport » signifie-t-elle que le développement du véhicule électrique est prometteur pour répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux ?

Il est certain que la révolution du véhicule électrique existe déjà, et nous irons certainement vers des voies d’amélioration sur ces architectures et leurs usages. Mais je crois très sincèrement que la solution universelle n’existe pas. L’électrique pose des difficultés environnementales de production, de stockage et de recyclage, par exemple les terres rares des moteurs ou la reconversion des batteries : pas besoin d’aller plus loin pour comprendre qu'il y a encore une large place pour la recherche et l'innovation. Cependant, c’est une solution qui peut correspondre à un certain type d’usage, et je crois que c’est dans cette direction que nous trouverons un équilibre : en diversifiant les solutions techniques. Je fais effectivement partie du laboratoire Ampère avec une spécialité en ingénierie des systèmes multiphysiques et automatique. Depuis plus de 25 ans, je m’intéresse aux questions énergétiques, en particulier des véhicules. Je crois que c’est cela qui m’intéresse dans cette nouvelle casquette de responsable d’enjeu : travailler avec chaque laboratoire, sans a priori sur la source d’énergie utilisée et avec la conviction que la diversité est une clé essentielle pour un transport moins impactant sur l’environnement. En fait, il n’est pas question pour nous, chercheurs, de dire « voilà la solution », mais plutôt de donner aux industriels et à la société les outils et les méthodes pour avancer dans un contexte donné. Ici, avec l’impératif énergétique et environnemental.

S’il n’existe pas de solution unique, pensez-vous que le véhicule du futur existe quand même ? Les véhicules autonomes-volants et autres spinners -écologiques- tous droits sortis de Blade Runner ne resteront-ils que des chimères ?

Peut-être que ce type de véhicule existera un jour, qui sait ! Plus sérieusement, je crois que le véhicule du futur n’est pas celui que l’on imagine. Il dépendra surtout des usages et des législations, qui sont peut-être les seules à pouvoir faire évoluer rapidement le parc automobile d’un pays, en favorisant une solution plus qu’une autre. Il existe tout un tas de pistes à creuser sur les transports, du véhicule à son usage. Par exemple, nous avions travaillé à la conception de la première pelleteuse entièrement électrique il y a déjà plus de 5 ans. Aucune émission de polluants, un niveau de bruit moindre et une efficacité énergétique plus élevée que la mini pelle traditionnelle : c’était une vraie révolution pour les professionnels. Mais nous pouvons aller un peu plus loin dans l’exploration de nouvelles pistes. Voyez plutôt : aujourd’hui, nous considérons un véhicule comme un objet nous permettant de nous déplacer d’un point A à un point B. Pourtant, lorsqu’il est arrêté, il est inutile. Ne serait-ce pas ici quelque chose à explorer ? Ne peut-il pas servir, en plus de nous assister dans les déplacements, à autre chose ? Pour moi, le véhicule du futur naîtra de ces réflexions. Parce que le véhicule autonome, c’est très beau sur le papier : une machine parfaite conductrice, qui vous emmène à bon port en toute sécurité. Mais en matière d’usage, quelle différence y a-t-il avec une rame de métro autonome comme celles de la ligne D du réseau lyonnais ? La question est : à quel besoin répond le véhicule autonome ?

Vous parliez de la législation capable de faire avancer le changement en matière de transport. Le chercheur et l’ingénieur n’ont-ils pas leur mot à dire dans le débat public aux côtés des industriels et des législateurs ? Notamment sur cette affaire de questionner le besoin ?

La société gagnerait à intégrer un peu plus les scientifiques au débat, c’est certain. Mais cela sous-entendrait peut-être que la technique est neutre, ce qui n’est pas le cas : tous les chercheurs n’ont pas le même avis et les mêmes points de vue ! Et c’est ce qui fait toute la richesse de la recherche aujourd’hui. En matière de transport, les solutions qui émergent auront toujours un impact énergétique et environnemental, même si la technique peut participer à l’amoindrir. Nous serons toujours, chercheurs et citoyens, confrontés à un dilemme. Les avancées résideront dans les choix. Je crois que notre rôle de scientifique est surtout de donner à la société civile, les moyens de faire ses choix, et c’est dans cet esprit que je souhaite faire avancer l’enjeu de recherche au sein de l’établissement.

[1] Laboratoire Ampère (UMR CNRS 5005) : Génie Électrique, Automatique, Bio-ingénierie (INSA Lyon/ECL/LYON1/CNRS)