Recherche

Pollution atmosphérique : mesurer les risques grâce à la modélisation cartographique

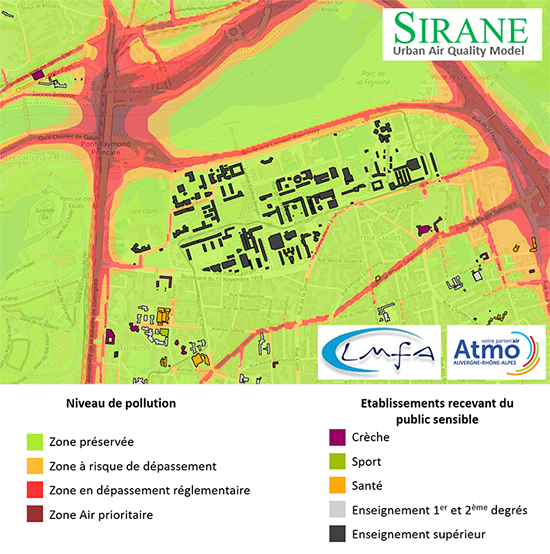

Greenpeace a récemment publié une carte interactive dénonçant les niveaux de pollution atmosphérique aux abords des écoles lyonnaises. Pour mener son étude, l’ONG a croisé deux cartes : une première réalisée en 2017 par l’observatoire Atmo Auvergne Rhône-Alpes et une deuxième cartographie des établissements accueillant des enfants. Matérialisés en quatre catégories, du vert au rouge, la nouvelle carte affiche les niveaux d’exposition au dioxyde d’azote présents dans l’air.

Le logiciel à l’origine de la modélisation de ces données est SIRANE, créé par Lionel Soulhac, professeur au Département Génie Mécanique de l’INSA Lyon et Directeur adjoint du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, le LMFA1. Il explique l’importance de la modélisation de la pollution atmosphérique pour répondre aux enjeux d’environnement et de santé.

En ville, des panneaux lumineux renseignent sur la qualité de l'air en temps réel. Variant de 1 à 10 et du vert au rouge, les « indices Atmo » sont le résultat de mesures en stations et de logiciels de simulation comme l’explique Lionel Soulhac.

« La pollution atmosphérique, qu’elle soit chronique ou accidentelle, est très diffuse et difficile à mesurer. Au LMFA, on l’étudie de façon expérimentale, grâce à des maquettes à échelle réduite et grâce à la modélisation numérique avec le logiciel SIRANE par exemple. »

Lionel étudie les risques de la pollution atmosphérique depuis quelques années. Pour créer une cartographie de la qualité de l’air, le logiciel combine plusieurs grandes familles de données comme la géographie du site, les producteurs de polluants comme les industries et d’autres facteurs de propagation et de dilution comme la météorologie.

« SIRANE travaille en croisant les données pouvant influencer la qualité de l’air : le trafic routier, les centrales de chauffage, le relief, les bâtiments, le vent qui vient du nord ou d’ailleurs… Et nous croisons ces données avec les mesures réelles de la pollution pour obtenir une modélisation en 2D ou 3D. »

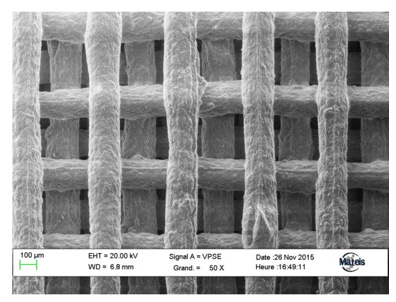

En collaboration avec deux enseignants-chercheurs du Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de services (CITI), Hervé Rivano, Walid Bechkit et Lionel Soulhac travaillent au développement de micro-capteurs de mesure de l’air.

« Aujourd’hui, les outils de mesure de la qualité de l’air coûtent très cher à fabriquer et à exploiter. Les micro-capteurs sont une solution économique et pratique. Bientôt, nous pourrions avoir ces capteurs jusque dans nos téléphones, permettant d’alimenter les vecteurs de communication auprès du grand public, comme les applications mobiles2 ou les girafes en ville. Les mesures de la qualité de l’air seraient plus représentatives de la réalité. »

Les cartographies numériques ne sont pas seulement utiles à des fins informationnelles. Elles sont de véritables outils d’aide à la décision.

« Les cartes nous permettent de simuler des scénarios en prévision du comportement de la pollution atmosphérique dans 10 ou 20 ans. Les institutions publiques, les organismes spécialisés en sécurité de l’air et les entreprises utilisent ces outils de modélisation pour mettre en place des actions correctrices. »

Plusieurs projets en santé et sécurité sont en cours, par exemple en relation avec le Centre Léon Bérard pour étudier les corrélations entre épidémies, maladies et pollution atmosphérique.

« Il s’agit d’aider les spécialistes de la santé et de la sécurité à apprivoiser une menace qui peut être invisible à l’œil nu. Nous travaillons également avec des sapeurs-pompiers à l’élaboration de lunettes de simulation capables d’avertir des risques toxiques ou radiologiques grâce à la réalité augmentée. »

1 INSA/Lyon 1/ École Centrale de Lyon/CNRS

2 L’application « Airtogo » de l’observatoire Atmo Auvergne Rhône Alpes utilise également le logiciel SIRANE

Recherche

La tribologie au service du corps humain

Je m’éveille, puis cligne des yeux en enfilant mes pantoufles. Dans la cuisine, j’actionne le bouton de la cafetière et prépare mon petit-déjeuner : le beurre glisse entre le couteau et le pain, déposant une fine pellicule grasse sur la surface rugueuse de la tranche.

Une scène dont nous sommes protagonistes chaque matin. Et ce que nous ignorons peut-être, c’est que ces gestes quotidiens sont associés à des problématiques de frottement qui ont taraudé les scientifiques pendant plus de 500 ans. Si aujourd’hui les chercheurs tribologues ont trouvé des réponses à quelques-unes des interrogations de Léonard de Vinci, la discipline a encore beaucoup à offrir : industrie, transports, cosmétique, archéologie, santé… Les domaines d’application sont multiples, pourvu qu’il y ait du mouvement. Benyebka Bou-Said est chercheur au LaMCos (Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures) de l’INSA Lyon et spécialiste de la biomécanique.

Petite introduction à la bio-tribologie, la mécanique au service de la santé.

La science du frottement qui fait tourner le monde

À la croisée du génie mécanique et de la science des matériaux, la tribologie concerne l’études des surfaces en contact et en mouvement : frottement, lubrification et usure. Trois mots magiques qui font le quotidien des chercheurs du LaMCos de l’INSA Lyon et étudiants du département Génie Mécanique.

« La mécanique n’est pas que dans les moteurs de voitures ! De l’adhérence de la chaussure au sol, au contact peau-tissu, en passant par l’articulation osseuse, tout est tribologie. Elle a d’ailleurs un rôle très important en matière d’avancées médicales », explique Benyebka Bou-Said, chercheur en bio-tribologie à l’INSA Lyon.

Observer la mécanique du corps pour mieux l’imiter

Imaginons que je souffre d’une arthrose de la hanche m’empêchant de me déplacer dans mes activités quotidiennes. Après plusieurs années de traitement antalgique et de rééducation, les rhumatismes persistent : mon médecin me propose la mise en place d’une prothèse de hanche. « Grâce à des collaborations avec les hôpitaux et professionnels de la santé, nous sommes aujourd’hui capables de proposer des prothèses adaptables à la morphologie du patient. Au moyen d’outils de simulation virtuelle1, nous sommes capables de vérifier l’intégrité du mécanisme soumis aux cycles usuels quotidien de chaque individu, comme se lever, marcher ou monter les escaliers, en tenant compte des frottements et interactions. La prothèse est réellement faite pour vous », précise Benyebka Bou-Said.

Pour mesurer toute l’importance du rôle de la tribologie dans ce système chirurgical, il faut comprendre la reproduction du mécanisme naturel : l’extrémité supérieure du fémur est sectionnée puis remplacée par une « tête fémorale artificielle » fixée dans l’os à l’aide d’un pivot. Dans l’os iliaque, une cavité est fraisée afin d’accueillir « la cupule », qui sera en articulation avec la tête fémorale artificielle. Puis le liquide synovial, ce que la tribologie appelle « le troisième corps », reprend sa mission de lubrification naturelle autour du système mécanique comme auparavant.

Ces matériaux qui réparent le corps

« Cela fait plusieurs années que la prothèse de hanche est utilisée en France, mais le mécanisme de l’insert représente le point d’amélioration majeur, notamment à cause des débris que l’usure peut provoquer, qui peuvent être transportés jusqu’au sang », ajoute le chercheur de l’INSA Lyon. La dégradation d’un matériel chirurgical dans le corps humain, au-delà de la durée de vie écourtée de la prothèse, pose plusieurs problématiques : « avec les fabricants de prothèses, nous étudions le revêtement pour trouver le plus adapté et le plus sain au corps humain. Grâce à un matériau inoffensif pour le corps et dont les nanoparticules seraient détectables par prise de sang, nous tirerions partie de l’usure de la prothèse tout en mesurant son état de dégradation presque en temps réel », ajoute Benyebka Bou-Said.

Vers l’homme bionique ?

Les individus dotés de prothèses médicales sont de plus en plus nombreux et la recherche est en constante évolution. L’équipe de Benyebka Bou-Said travaille sur des prothèses intelligentes pour assurer un retour au mouvement en toute sécurité et une meilleure acceptation de la prothèse par le corps humain. Les prothèses médicales équipées de capteurs permettraient une meilleure prévention des articulations défectueuses nécessitant un remplacement et permettraient l’exploration d’autres pistes de rééducation.

Du 2 au 4 septembre 2019, le congrès annuel international « Leeds-Lyon Symposium On Tribology » rassemblera la communauté scientifique à Lyon pour sa 46e édition autour de la thématique « Tribologie in daily life ».

Plus d’informations : https://leeds-lyon2019.sciencesconf.org/

[1] IRM 4D notamment

Recherche

Quel avenir pour CREATIS, laboratoire spécialisé dans l’acquisition et le traitement de l’image pour la santé ?

Questionner la pertinence du « travailler ensemble » pour mieux envisager l’avenir, c’est tout l’intérêt du séminaire mis en place au laboratoire en cotutelle CREATIS (unité CNRS UMR 5220 – INSERM U1206 – Université Lyon 1 – INSA Lyon - Université Jean Monnet Saint-Etienne). En toile de fond, l’audit du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) chargé de labelliser la poursuite des activités de recherche du laboratoire pour les cinq ans à venir. Rencontre avec Olivier Beuf, Directeur du laboratoire CREATIS et Sophie Gaillard, ingénieure d’études de la Plateforme d’imagerie PiloT du laboratoire.

Pourquoi ce séminaire ?

Olivier Beuf : Pour pouvoir être labellisé par le HCERES, il faut que l’on travaille tous ensemble sur des thématiques précises. Nous sommes une équipe composée de 200 personnes provenant de divers établissements. Avec les emplois du temps de chacun, cela peut être compliqué de pouvoir mener à bien ce travail primaire avant l’évaluation. Cette année, elle porte sur trois aspects : la qualité des activités et des produits de la recherche, l’organisation et la vie de l’unité de recherche ainsi que le projet scientifique à cinq ans. Un séminaire est donc l’approche favorable à ce travail de groupe.

Sophie Gaillard : Comme pour notre ancien séminaire, nous avons fait appel à une entreprise extérieure, ce qui nous permet de donner la parole à tout le monde sans distinction. Les personnels de CREATIS créent la matière, l’entreprise permet à chaque groupe de suivre un gabarit précis afin d’obtenir des idées résumées et de pacifier les échanges.

O.B. : Les équipes ont fait remonter toutes les informations utiles avant le séminaire. La base de travail était un SWOT (Strenghts, Weeknesses, Opportunities, Treats ou forces, faiblesses opportunités et menaces) que chaque équipe ou service du laboratoire a rempli. Le niveau de bilan était donc très rapide et nous avons pu consacrer la majorité du séminaire à travailler sur les objectifs.

Que ressort-il de ce travail d’équipe après deux jours de séminaire ?

O.B. : Nous avons pu poser le grand domaine scientifique sur lequel CREATIS devait se positionner. Ensuite, nous avons identifié sept thèmes de préoccupation principaux :

- la recherche translationnelle

- l’aspect « intelligence artificielle »

- les relations avec nos partenaires médecins

- l’adéquation entre les compétences et les ressources disponibles

- les forces et motivations ainsi que les moyens et les applications pour l’imagerie multimodale

- l’Open-Science, afin de donner accès aux publications mais également aux données pour permettre la reproductibilité des travaux

- les relations avec les industriels.

Nous avons abouti à une feuille de route avec la préoccupation de poursuivre la co-construction au quotidien.

Que retenez-vous de cette expérience ?

S.G. : D’un point de vue purement personnel, cela permet de découvrir des personnes avec qui on travaille ou non et d’apprendre à les connaître dans un contexte autre que le laboratoire. Grâce à ces initiatives, on peut décadenasser des attitudes ou des positions, certaines personnes qui pouvaient être sceptiques peuvent changer de regard. Les enseignants-chercheurs et les BIATSS doivent vivre et construire ensemble, cela ouvre le champ des possibles.

O.B. : Effectivement, on invite tous les personnels du laboratoire à participer. Par exemple, les jeunes doctorants n’hésitent pas à donner leur avis, habituellement ils ne le feraient peut-être pas et c’est pertinent car ils ont plein d’idées. Dans ce type de processus, chacun a un rôle à jouer. Grâce à ce séminaire, nous avons fait remonter beaucoup de contenu, maintenant que l’on a initié, il faut aller au bout !

▪️ L’identification des grandes questions de Santé pouvant être abordées par l'Imagerie.

▪️ L’identification des verrous théoriques en traitement du signal et des images, en modélisation et en simulation numérique dédiés à l’imagerie du vivant.

CREATIS répond à ces défis par une approche transdisciplinaire reposant sur une organisation matricielle mettant en interaction à travers des projets transversaux ses cinq équipes de recherche appartenant aux sciences et technologies de l’information et de la communication, aux sciences pour l’ingénieur et aux sciences du vivant.

Sciences & Société

Journée annuelle du WP3 'Interfaces cellules - environnement'

Cette journée a pour ambition de favoriser les échanges entre membres du GDR Réparer l’humain et de faire émerger des synergies de compétences autour de voies de recherche innovantes et collaboratives , par l'interaction entre chercheurs confirmés et jeunes chercheurs.

La journée sera consacrée à des présentations de l’état de l’art de trois grands domaines de l’interface cellule-environnement par des chercheurs confirmés, mais aussi à des présentations flash de jeunes chercheurs et à des temps d'échanges suffisamment longs.

Inscription gratuite, mais obligatoire.

Un prix de la meilleur présentation jeune chercheur sera décerné, se traduisant par la prise en charge d'une inscription à une conférence internationale.

Additional informations

- http://reparer-humain.insa-lyon.eu/fr/content/premiere-journee-wp3-7-decembre-2018-lyon

-

LBTI - UMR5305, 7 Passage du Vercors, Lyon

Keywords (tags)

Formation

Ingénierie lumière-surfaces : la recherche avance !

Le 2 octobre à Saint-Etienne a été inaugurée l’École Universitaire de Recherche (EUR) Manutech-Sleight qui compte l’INSA Lyon parmi ses partenaires.

Nominée en octobre 2017 dans le cadre d’un appel à projets du Programme d’Investissements d’Avenir 3 (PIA3), l’EUR Manutech-Sleight, pour Surfaces Light EngIneerinG Health & Society, a pour ambition de devenir une référence internationale dans le domaine de l’ingénierie lumière-surfaces.

« Nous espérons que l’EUR Manutech-Sleight servira de facilitateur pour de nouveaux projets de recherche et de formation car le financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) sur dix ans est une réelle chance de bâtir quelque chose sur le long terme à un niveau européen », indique Anne Tanguy, Présidente du Conseil Scientifique de l’EUR, Professeure à l’INSA Lyon et chercheure au laboratoire de mécanique le LaMCoS.

Optique-photonique, sciences des matériaux, mécanique, imagerie, informatique et bio-ingénierie, voilà les grands domaines couverts par cette nouvelle EUR, qui a pour objectif de stimuler des interactions scientifiques et académiques.

« On découvre de nouvelles activités de recherche, on noue des liens avec des chercheurs d’autres domaines et on s’aperçoit que les possibilités de projets collaboratifs sont nombreuses, indique Anne Tanguy. Manutech-Sleight nous permet ces échanges décomplexés autour de disciplines différentes ».

Et les applications sont nombreuses : énergie, capteurs, biologie ou encore la santé.

« Les croisements de compétences donneront lieu à des applications industrielles concrètes et immédiates dans le domaine biomédical, notamment sur les prothèses inorganiques, l’assistance chirurgicale et la différenciation cellulaire » ajoute la Présidente du Conseil Scientifique.

Un savoir-faire complémentaire

Pour atteindre ses ambitions et viser une meilleure compréhension de l’ingénierie lumière-surfaces, Manutech-Sleight a ainsi structuré son projet en trois axes de travail autour des processus de modification de surfaces, de l’analyse des propriétés de surfaces et du transfert technologique.

« Il existe une complémentarité de compétences très riche parmi les partenaires de notre EUR, explique Anne Tanguy. L’INSA Lyon possède des savoir-faire internes en optique et analyse d’image, par exemple au LaMCos, un laboratoire de mécanique, qui avait déjà sur une petite activité en optique pour l’analyse de la réponse mécanique. Mais il n’existe pas de département dédié au sein de l’INSA Lyon. Lorsque l’on croise les disciplines, on obtient de nouvelles techniques innovantes qui peuvent faire avancer la recherche » précise-t-elle.

Treize partenaires académiques, industriels et chercheurs font partie de cette grande aventure et nourrissent une ambition pédagogique forte. Manutech-Sleight souhaite augmenter l’attractivité de formations d’excellence grâce à des diplômes internationaux interdisciplinaires intégrés et des systèmes de bourses pour les Masters concernés.

« L’EUR s’appuie sur six masters et formations d’ingénieurs, dont un diplôme INSA. Nous songeons à bâtir une formation conjointe en regroupant les compétences de chacun des partenaires. Je suis ravie que l’INSA Lyon soit autant impliqué dans les volets formation et recherche : le LaMCoS, les laboratoires Matéis et Creatis représentent l’apport recherche de la part de l’INSA Lyon et un quart des représentants du comité pédagogique est de l’INSA Lyon » ajoute Anne Tanguy.

Dès le 8 janvier 2019, L’EUR Manutech-Sleight organisera des semaines scientifiques interdisciplinaires ouvertes à tous les partenaires.

Les écoles universitaires de recherche

Les écoles universitaires de rechercheSélectionnées par un jury international, les EUR sont des structures destinées à animer une communauté de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et d’étudiants autour d’une même thématique scientifique. Depuis la rentrée 2018 en France, 29 Ecoles Universitaires de Recherche ont vu le jour grâce à un financement de l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche). Leur vocation est de regrouper des laboratoires et centres de formation autour de projets pluridisciplinaires.

Manutech-Sleight, créée à l’initiative du laboratoire Hubert Curien de Saint-Etienne et coordonnée par l’Université de Lyon, rassemble 13 partenaires :

- Université de Lyon

- Université Jean Monnet

- INSA Lyon

- Mines de Saint-Etienne

- Ecole Centrale de Lyon

- Université Claude Bernard Lyon 1

- ENISE

- Institut d’Optique Graduate School

- CNRS

- Inserm

- GIE Manutech-USD

- HEF

- Kéranova

Pour plus d’informations : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2018-2019/zoom-sur/lancement-eur-manutech-sleight.html

Sciences & Société

GDRe meeting on "Thermal Nanosciences and NanoEngineering"

Dernière réunion du Groupement de recherche européen (GDRE) sur les problèmes des transferts thermiques à l'échelle nanométrique ("Thermal Nanosciences and Nanoengineering") organisée par le thème Micro et NanoThermique (MiNT) du CETHIL.

Ce groupement réunit des chercheurs expérimentateurs, théoriciens et numériciens autour de la conduction thermique et du rayonnement thermique des nano-objets et matériaux nanostructurés. Ces études offrent des solutions pour une série d'applications pour la transition énergétique (récupération d'énergie par la thermoélectricité ou la conversion thermophotovoltaïque), l'électronique (refroidissement des composants par dissipation améliorée de la chaleur générée), la santé (traitement du cancer par hyperthermie localisée sur les cellules malignes), etc. Le premier GDR sur le sujet avait été créé très tôt en France, dès 2002.

60 participants se réuniront pour présenter les résultats des recherches, provenant de plus d'une dizaine de pays européens (notamment Allemagne, Angleterre, Suisse, Espagne, Finlande, et bien sûr la France) ou extra-européens comme le Japon.

De nouvelles modalités d'actions seront également discutées.

Additional informations

- https://gdrenanotherm.sciencesconf.org/

-

Amphitheâtre du CNRS Délégation Rhône Auvergne - 2 Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne

Keywords (tags)

International

INSA Lyon, un acteur majeur de la coopération entre Lyon et la Chine

Début mai, une délégation de la Métropole et de la Ville de Lyon était en visite en Chine pour les 30 ans du jumelage avec la Ville de Canton. A cette occasion, Eric MAURINCOMME était invité, aux côtés de Khaled BOUABDALLAH, Président de l'Université de Lyon, de Jacques COMBY, Président de l'Université de Lyon 3, de Bruno BONNELL, Président d'emlyon business school et de Thierry PARIENTE, Directeur de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre de Lyon (ENSATT), pour représenter l'enseignement supérieur lyonnais.

La délégation officielle conduite par David KIMELFELD, Président de la Métropole, fut accueillie à l'université Tongji, partenaire de l'INSA Lyon depuis 1998 pour le vernissage d'une exposition du Nouvel Institut Franco-Chinois sur les relations entre Lyon et la Chine et une table-ronde sur les défis du développement urbain de Shanghai à l'horizon 2035.

Le programme à Shanghai a aussi permis de rencontrer les partenaires de l'Université Shanghai Jiaotong tant sur les échanges dans le domaine des sciences de l'ingénieur que dans le domaine de la santé dans l'objectif de créer de nouveaux programmes de Recherche en lien avec la Faculté de médecine et la filière médicale francophone.

Le programme à Shanghai a aussi permis de rencontrer les partenaires de l'Université Shanghai Jiaotong tant sur les échanges dans le domaine des sciences de l'ingénieur que dans le domaine de la santé dans l'objectif de créer de nouveaux programmes de Recherche en lien avec la Faculté de médecine et la filière médicale francophone.

De nombreuses entreprises lyonnaises étaient présentes à Shanghai et sous l'égide d'Alain MERIEUX, pionnier des relations industrielles franco-chinoises, une nouvelle convention fut signée entre le Bureau de la Santé de la Municipalité de Shanghai, les Hospices Civils de Lyon et Biomérieux pour la formation des médecins hospitaliers.

Enfin, l'INSA Lyon était invité à s'associer à une soirée célébrant la récente coopération entre l'Université Normale de Shanghai et l'ENSATT et mettant en valeur les jeunes talents chinois dans les arts du théâtre

Enfin, l'INSA Lyon était invité à s'associer à une soirée célébrant la récente coopération entre l'Université Normale de Shanghai et l'ENSATT et mettant en valeur les jeunes talents chinois dans les arts du théâtre.

Pour Eric MAURINCOMME : "Etre présent sur une telle visite officielle permet d'apporter un éclairage sur l'investissement continu et les réalisations de l'INSA Lyon en Chine depuis près de 40 ans; nous restons à l'écoute des nouveaux défis de nos partenaires chinois en matière de développement, qu'il s'agisse de la lutte contre les pollutions ou de la santé dans un contexte de vieillissement de la population, et jouons collectif avec les acteurs lyonnais dans un pays de plus en plus compétitif et courtisé. "

A l'occasion de cette visite en Chine, Eric Maurincomme a aussi rencontré les lycées partenaires de l'INSA Lyon à Shanghai qui envoient des étudiants chinois étudier au sein de la filière ASINSA.

Recherche

Réparer l’humain : les forces de la Recherche s’unissent !

Il aura fallu 2 ans de travail pour aboutir à la naissance d’un groupe de recherche national (GDR) dans le domaine de « l’homme réparé ». L’objectif ? Structurer et rendre plus visible la recherche sur les thématiques associées à la réparation et la régénération de l’humain et répondre à des enjeux majeurs du mieux-vivre, comment et pourquoi.

Jérôme Chevalier peut enfin l’annoncer depuis le 1er janvier 2018, un groupe de travail est lancé sur des thématiques qui lui sont chères, autour de « l’homme réparé ». Directeur du laboratoire MATEIS (INSA-Lyon, UCBL1, CNRS), il est aussi un des promoteurs et le directeur officiel de cette nouvelle entité soutenue par le CNRS, aux côtés de deux collègues de l’INSERM (Joëlle Amédée et Didier Letourneur) et d’un praticien hospitalier Didier Mainard. La création de ce GDR aura permis de faire un état des lieux des forces de la recherche en présence sur ce domaine : plus de 100 laboratoires ont été recensés en France, de petites ou de moyennes tailles, œuvrant au quotidien pour la réparation de l’homme, un enjeu majeur de notre société.

« Il y a aussi un tissu national de PME et micro-entreprises en France qui ont des besoins auxquels peuvent répondre les labos et il fallait pouvoir les mettre en lien. On sait aussi que la France est peu représentée dans certaines instances internationales, alors qu’elle est pionnière dans plein de domaines de l’ingénierie. Les orthopédistes français figurent par exemple parmi les précurseurs de la prothèse de la hanche. Ce GDR va permettre de gagner en visibilité à la fois sur le territoire national et international » explique Jérôme Chevalier.

Chercher oui, mais pour répondre aux enjeux de la Société

Derrière cette structuration des forces de la recherche dans le domaine de la réparation de l’humain, c’est bien la question du « chercheur citoyen » qui est abordée. Chercher oui, mais dans l’optique où les dispositifs qui verront le jour seront bien adaptés aux besoins de la société.

« Nous avons besoin de connaître les besoins des patients, des praticiens et aussi des industriels, qui eux doivent répondre à des problématiques socio-économiques qui vont garantir l’arrivée sur le marché de nouveaux dispositifs. Il s’agit d’optimiser toute la chaîne de création, de la découverte de l’idée jusqu’au lit du patient, en mettant en relation les laboratoires académiques avec les associations de patients, les chirurgiens et les industriels » précise Jérôme Chevalier.

Evaluer le degré d’acceptation de ces nouveaux dispositifs par la population

Pour cela, le GDR a également pour mission d’assurer une veille scientifique sur l’aspect sociétal des différents travaux de recherche engagés, qui vont devoir prendre en compte le vieillissement de la population, ses attentes, et son regard par rapport à l’émergence de nouveaux dispositifs.

« Nous voulons créer plusieurs groupes de travail, dont un plutôt orienté Sciences Humaines et Sociales, pour chercher à anticiper le degré d’acceptabilité des gens par rapport à ces nouveaux dispositifs. Est-ce qu’un patient préférera un implant classique ou un organe créé in-vitro puis implanté dans son corps ? » interroge Jérôme Chevalier.

Les champs de recherche du GDR

Développer de nouveaux biomatériaux et procédés de fabrication de ces matériaux

Il s’agit par exemple de développer la fabrication additive de biomatériaux et dispositifs médicaux. Chaque humain est différent, avec une morphologie différente et l’impression 3D par exemple répond à ce type de problématique.

Développer des objets connectés

C’est par exemple la création de prothèses connectées de genou ou de hanche qui peuvent envoyer un signal sur leur état de fonctionnement.

Réparer : le rôle des prothèses

Il s’agit de réparer l’humain le mieux possible avec les prothèses les plus durables possible.

Régénérer l’humain ou stimuler l’auto-réparation

C’est aider l’homme à s’auto-réparer. Aider les tissus à se consolider où à se refaire, avec l’ingénierie tissulaire de la peau et l’ingénierie tissulaire osseuse.

Développer l’imagerie du vivant en interaction avec des dispositifs médicaux et l’imagerie des dispositifs médicaux.

C’est ce que l’équipe de recherche Interactions Biologiques et Matériaux du laboratoire MATEIS de l’INSA Lyon explore actuellement. « Nous travaillons sur des fabrications additives de dispositifs médicaux de robot-casting. C’est une méthode avec laquelle une pâte céramique est extrudée à travers une aiguille positionnée avec une précision micrométrique. On peut réaliser n’importe quel dessin grâce au mouvement en 3D qui peut être obtenu. Cette méthode permet aussi d’injecter plusieurs matériaux à la fois » ajoute Jérôme Chevalier. C’est la porte ouverte à la fabrication plus précise d’un multimatériaux avec forme complexe, qui peut ainsi répondre à différentes problématiques de manière simultanée, en apportant une réponse polymère pour les tissus et céramique pour les os. « On peut par exemple reproduire la structure et la forme d’une dent pour une couronne dentaire, et fabriquer des prothèses sur-mesure » conclut Jérôme Chevalier.

Réalisation de pièces de précision par la technique de Robocasting (© Erik Camposilvan, collaboration MATHYM-MATEIS).

Architecture d’un substitut osseux réalisé en fabrication additive (Crédit Laurent Gremillard, MATEIS)

Recherche

Coup de projecteur sur le Living Lab

A l’occasion des 10 ans de l’Institut des Nanotechnologies de Lyon, coup de projecteur sur le Living Lab Santé et Autonomie qui est en activité depuis 2 ans sur le campus LyonTech-la Doua.

Norbert Noury, Professeur des Universités, enseignant-chercheur et créateur du Living Lab, explique sur quelles thématiques il travaille pour le suivi de la santé à domicile.