Recherche

Valvuloplastie mitrale : la chirurgie qui passe la bague au coeur

Le cœur a ses raideurs … Que les chercheurs n’ignorent pas. Avec ses fluides, ses tensions, ses pressions, l’organe de la vie est un système mécanique dont il faut étudier l’intégrité, surtout lorsque l’on y place un corps étranger. Située dans la partie gauche du cœur, la valve mitrale participe au bon fonctionnement de celui-ci, se contractant pour faire passer le sang du ventricule gauche à l’oreillette gauche. Mais parfois, le mouvement s’affaiblit. Pour soulager une valve fatiguée, déficiente dans son rôle mécanique, les chirurgiens peuvent opter pour l’annuloplastie, une intervention consistant à fixer un anneau en polymère sur l’anneau biologique.

Benyebka Bou-Said, enseignant-chercheur au LaMCoS1, se consacre à un projet de réparation de cette pièce du cœur qui fait souvent défaut à travers le projet « RHU Iceland ». Autour d’un consortium d’envergure nationale, ce projet s’apprête à réunir des chercheurs d’entités universitaires, des équipes hospitalières et des experts industriels pour développer une nouvelle solution d’annuloplastie de la valve mitrale. La solution se veut ambitieuse car elle proposera un implant personnalisé et tout-en-un inséré par la veine fémorale, c’est-à-dire depuis la cuisse du patient. Explications avec l’enseignant-chercheur du LaMCoS.

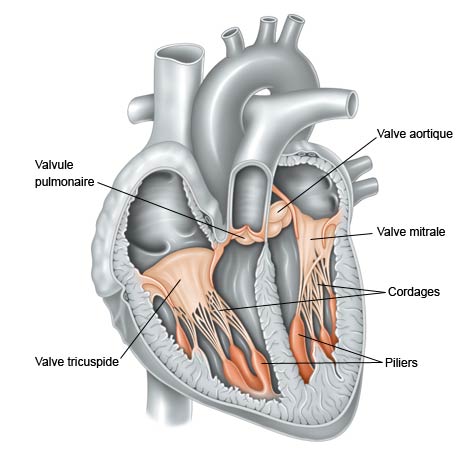

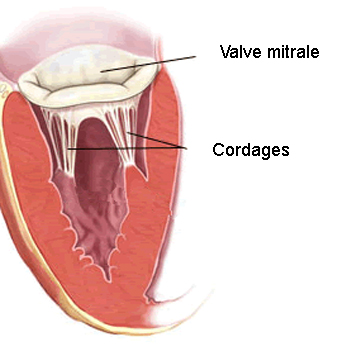

C’est un petit entonnoir d’à peine plus de trois centimètres qui impose un sens unique à la circulation sanguine. La valve mitrale peut régulièrement se trouver endommagée avec le temps et conduire à une dégradation progressive de la fonction cardiaque. Comme un clapet anti-retour, ses mouvements sont soumis au rythme du cœur. Ainsi, ses feuillets s’ouvrent lorsque celui-ci se relâche et se rejoignent quand il se contracte. Cependant, certaines pathologies ou des prédispositions génétiques peuvent affecter son bon fonctionnement. On parle alors « d’insuffisance mitrale » ou de « régurgitation ». Depuis plusieurs années, des formes de chirurgies reconstructrices permettent de réparer l’élément défaillant. Parmi elles, la « valvuloplastie mitrale » qui consiste à fixer un anneau sur la tête de la valve pour assurer son intégrité.

La valve mitrale vit au rythme des mouvements diastoliques (relâchement) et systoliques (contractions) alternatifs de l’organe.

Toucher en plein cœur, depuis la cuisse

« Aujourd’hui, l’annuloplastie constitue une réfection chirurgicale dont le taux de succès n’est pas optimum et la formation des chirurgiens sur ce type d’intervention est très fastidieuse. Le projet RHU Iceland réunit des universitaires, des équipes hospitalières et un partenaire industriel pour proposer des avancées conséquentes sur la valvuloplastie mitrale », explique Benyebka Bou-Said, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon. Et pour proposer des avancées conséquentes, il faut être ambitieux. « Iceland a la prétention de permettre de délivrer l’anneau prothétique à la valve mitrale depuis la cuisse du patient. Dans un même cathéter, l’anneau, les outils de fixations et la sonde d’observation devront monter par la veine fémorale, qui rejoint le côté droit du cœur. Une fois arrivé dans la zone d’intérêt, le tube traversera la paroi de l’atrium droit à l’atrium gauche pour entamer la réparation de la valve », ajoute le chercheur du LAMCoS.

« Aujourd’hui, l’annuloplastie constitue une réfection chirurgicale dont le taux de succès n’est pas optimum et la formation des chirurgiens sur ce type d’intervention est très fastidieuse. Le projet RHU Iceland réunit des universitaires, des équipes hospitalières et un partenaire industriel pour proposer des avancées conséquentes sur la valvuloplastie mitrale », explique Benyebka Bou-Said, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon. Et pour proposer des avancées conséquentes, il faut être ambitieux. « Iceland a la prétention de permettre de délivrer l’anneau prothétique à la valve mitrale depuis la cuisse du patient. Dans un même cathéter, l’anneau, les outils de fixations et la sonde d’observation devront monter par la veine fémorale, qui rejoint le côté droit du cœur. Une fois arrivé dans la zone d’intérêt, le tube traversera la paroi de l’atrium droit à l’atrium gauche pour entamer la réparation de la valve », ajoute le chercheur du LAMCoS.

Passer l’anneau à la valve mitrale

Avant que les ancres guidées par le chirurgien ne fixent l’anneau mitral de substitution, il faudra à l’équipe du projet RHU Iceland, développer un implant sûr et robuste. C’est une des missions des chercheurs et doctorantes du LaMCoS impliqués dans le projet. « Pour développer un anneau adaptable à la morphologie de chaque patient, il faudra étudier la rhéologie des matériaux et des tissus biologiques, la durée de vie de la sangle et des agrafes, envisager peut-être une nouvelle forme de l’anneau… Les enjeux scientifiques et techniques pour traiter efficacement l’insuffisance mitrale sur le long terme sont nombreux. C’est un projet transdisciplinaire ambitieux qui occupera dans un second temps, au sein de l’INSA, des collègues du laboratoire MatéIS2 »

Un projet de la médecine 4P : un anneau personnalisé

Puisque chaque cas de chirurgie est différent, l’anneau du projet RHU Iceland se veut être une prothèse personnalisée et adaptable à chaque problématique mitrale. Pour proposer une solution de précision, le projet de recherche hospitalo-universitaire s’appuiera sur l’imagerie médicale pour caractériser les propriétés mécaniques des tissus de chacun des patients. « Avant l’intervention, les équipes médicales étudieront la rigidité, la souplesse et les potentielles réponses des tissus biologiques du patient à partir d’IRM de flux. Cela permettra de pronostiquer les réponses du corps face à une annuloplastie et améliorer ainsi le diagnostic sur la nécessité d’une telle opération », ajoute Benyebka.

Un joystick pour faciliter l’apprentissage chirurgical

Au-delà des difficultés proprement techniques et chirurgicales qu’impose une intervention de cet ordre, l’annuloplastie mitrale soulève un enjeu de formation au geste endovasculaire. Pour faciliter l’apprentissage des chirurgiens novices et résoudre les problèmes éthiques que suscitent les méthodologies actuelles, les chercheurs du LaMCoS et du laboratoire AMPERE se pencheront également sur un simulateur numérique de précision. « L’apprentissage sur joystick existe déjà pour plusieurs types d’opération, mais n’est pas encore appliqué à celle de la valve mitrale. Le simulateur haptique permet de préparer les gestes chirurgicaux de manière précise, grâce à des images statiques et dynamiques. Grâce à la mécanique-robotique, chaque mouvement du joystick devra faire ressentir la réalité biologique au chirurgien apprenant. La manette sera une sorte de traducteur haptique. »

Le programme du projet RHU Iceland s’annonce donc vaste et ambitieux. Les nombreuses équipes impliquées sur le projet espèrent que les premiers résultats, attendus à l’horizon 2027, permettront d’améliorer la prise en charge des patients présentant une valve mitrale défaillante. Affaire à suivre.

Financement ANR : projet sur 5 ans, dotation ANR 5 529 116 Euros

Partenaires : CMINOV – UCBL – INSA Lyon (LAMCOS et MATEIS) – CNRS – Centrale Lyon (LTDS) – Sorbonne Université – CHU St-Étienne

----------

[1] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL)

[2] MATÉriaux : Ingénierie et Sciences (INSA Lyon/CNRS/Université Lyon 1)

Sciences & Société

FIMH 2023 // Functional Imaging and Modeling of the Heart

La 12ᵉ édition de cette conférence internationale est accueillie à Lyon du 19 au 22 juin 2023.

Elle permettra de faire état de la recherche de pointe et des dernières innovations en imagerie cardiovasculaire, analyse d'images et modélisation du cœur. Organisée en local par CREATIS (Centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la santé), elle comprendra trois jours de présentations, ateliers et discussions.

Additional informations

Recherche

Implants en silicone : pour une reconstruction mammaire plus sûre

À l’occasion d’Octobre rose, il est important de rappeler que le cancer du sein touche un peu plus d'une femme sur dix en France1. Selon une étude de la Haute Autorité de santé, sur les 20 000 femmes subissant une mastectomie chaque année en France, 30%2 choisissent d’entamer une reconstruction mammaire. Parmi les multiples techniques existantes, on trouve les implants en gel silicone cohésif.

François Ganachaud, directeur de recherche CNRS au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères3 et Raphaël Brunel, ingénieur transfert technologique au sein d’INSAVALOR, ont participé à la résolution d’une affaire sanitaire liée à ces dispositifs médicaux. Leurs travaux de contrôle ont permis d’en comprendre plus sur les risques accrus de rupture de certaines prothèses. C’est pourquoi, après cette expérience, ils souhaitent participer à offrir un parcours de reconstruction mammaire post-mastectomie plus facile avec des matériaux plus sûrs.

Une fabrication artisanale

C’est un objet plutôt curieux de prime abord. Une poche arrondie, remplie d’une matière ni liquide, ni compacte. On pourrait aisément croire qu’un implant, qui utilise du silicone à la fois pour son enveloppe et son gel de remplissage, est fabriqué à la chaîne par un bras robotisé tant il semble avoir été confectionné au millimètre. Pourtant, François Ganachaud l'assure : « parmi toutes les entreprises que j’ai eues l’occasion de visiter, la fabrication d'implants reste un vrai travail d’artisan. Tout est fait à la main, du moulage au trempage en passant par le contrôle de l’étanchéité des couches barrières. Même lorsqu’il s’agit d’implants texturés, ils sont imprégnés de gros sel parfaitement calibré en taille pour façonner la surface », explique le chercheur de l’IMP. D'abord cuite pour assurer la réticulation qui permet d’obtenir la dureté désirée, la matière composant l'enveloppe est ensuite démoulée avant d’être remplie d’un gel cohésif. « Ces dispositifs médicaux doivent être mécaniquement et chimiquement irréprochables. Une fois placée dans le corps, la prothèse doit avoir une tenue précise selon les profils et la souplesse désirés par la patiente et le praticien. Mais ils doivent surtout être complètement sûrs médicalement », ajoute François Ganachaud.

![]()

Très stables dans des milieux chimiques et biologiques, les silicones médicaux utilisés sont les acteurs parfaits pour assurer une immunité corporelle, sur le papier. « Une fois implantés, le corps fabrique une barrière fibreuse naturelle autour de la prothèse. Si la capsule est bien faite et que l'implant est conforme, la patiente peut le porter pendant plusieurs années. Même si on ne peut jamais vraiment savoir à l’avance comment le corps réagira face à la présence d'un produit exogène, ces matériaux sont particulièrement bien acceptés. La fabrication des matériaux est par ailleurs très normée, surtout depuis que l’histoire a montré des cas de fraudes dramatiques », ajoute le chercheur.

Une expertise du matériau mise à l’épreuve

François Ganachaud et Raphaël Brunel sont des experts de la chimie des polymères. Ils ont suivi de très près l’une des plus grosses affaires sanitaires de l’histoire des implants. « L’affaire faisait état de prothèses qui présentaient des ruptures prématurées anormales sur un bon nombre de patientes. Nous étions chargés d’étudier des échantillons de prothèses explantées pour discriminer, par des analyses physico-chimiques, quels échantillons étaient défectueux et lesquels ne l’étaient pas », explique Raphaël Brunel. Pendant plusieurs mois, ils testent et découvrent un grand nombre de dispositifs non-conformes. « Nous avons mis en évidence la présence de petits cycles, des molécules assimilables à des solvants, qui peuvent se disperser dans le corps après la rupture de l’implant. Nous n’avons pas eu l’occasion d’aller plus loin dans l’analyse chimique, mais cette expérience a été un travail très important, pour nous, éthiquement parlant, car nous savions que ces prothèses avaient causé du mal à beaucoup de femmes », ajoute Raphaël Brunel.

Des alternatives envisagées

En travaillant sur ce cas, François et Raphaël s’interrogent. Peuvent-ils aider ces femmes à retrouver une vie plus sûre dans ce parcours du combattant qu’est la reconstruction mammaire ? Comment innover en la matière ? Ils réfléchissent à des alternatives de matériau comme des mousses solides qui n’exsuderaient pas. Si la balance « bénéfice-risque » d’une telle innovation médicale est au cœur du sujet, les freins sont plus nombreux que seuls ceux liés aux problématiques posées par l’innovation technique. « Pour innover dans le domaine, il faut évidemment s’attarder sur la question de sûreté médicale que l’usage d’un nouveau dispositif soulèverait. Mais au-delà, la conception d’un type de prothèse très différent ne peut pas s’imaginer sans prendre en compte l’une des caractéristiques les plus importantes pour les patientes et les chirurgiens : l’esthétique et la tenue de l’implant. Du fabricant de la matière première à la patiente, les acteurs de la chaîne sont très nombreux ». Parmi les tentatives d’innovation connues sur le marché : la conception ‘à façon’ par impression 3D de l'implant qui permettrait, par exemple, aux femmes ayant subi une mastectomie d’un seul sein de retrouver une certaine symétrie naturelle et plus de liberté esthétique dans la reconstruction. Car c’est tout l’enjeu de tels travaux de R&D : aider ces femmes touchées par une mastectomie à retrouver une liberté et un plaisir d’être, grâce à la reconstruction mammaire plus sûre.

[1] Panorama des cancers en France - édition 2022.

[2] Reconstruction mammaire après mastectomie : une enquête pour connaître les besoins des femmes

[3] INSA Lyon, LYON 1, UJM, CNRS

Sport

Conférence de Romain Loursac, médecin du LOU Rugby

Depuis quelques années, beaucoup de sportifs pratiquant des sports à risques (rugby, VTT, BMX, roller, combat, etc...) sont victimes de commotions cérébrales.

Peu de médecins, d'enseignants d'EPS, d'éducateurs et d'entraineurs sont au courant des protocoles mais aussi des séquelles liées à ces commotions.

Romain Loursac, médecin du LOU Rugby, interviendra sur les commotions cérébrales pour informer et mieux prévenir ce type d'accident.

Ouvert à toutes et tous, athlètes, enseignants, entraineurs, éducateurs.

Additional informations

- herve.bizzotto@insa-lyon.fr

-

INSA Lyon - Lieu à préciser.

Keywords (tags)

Sciences & Société

SFRMBM 2021

5e congrès scientifique de la Société Française de Résonance Magnétique en Biologie et Médecine

Ce congrès scientifique de la Société Francaise de Résonance Magnétique en Biologie et Médecine a pour objet de faire le point sur les avancées méthodologiques et sur les applications innovantes en imagerie par résonance magnétique (IRM) et en spectroscopie par résonance magnétique (SRM).

Les travaux qui seront présentés concernent les developpements en physique et en technologie jusqu'aux applications cliniques en passant les applications précliniques sur petit animal et les nouvelles approches en traitement du signal. Ce congrès multidisciplinaire a pour objectif de regrouper des physiciens, chimistes, biologistes, informaticiens et médecins cliniciens dans le domaine des technologies pour la santé.

Au programme, cinq sessions scientifiques balayant divers domaines :

- Séquences RMN et macromolécules

- IRM avec ou sans agent d'imagerie

- Quantification - IRM multiparamétrique

- Instrumentation et champs extrêmes

- IRM & SRM préclinique

Additional informations

- https://sfrmbm2021.sciencesconf.org/

-

ENS Lyon - 15 parvis René Descartes, 69342 Lyon

Recherche

La mécanique du cœur : quand la valve mitrale déraille

« Boum-boum. Boum-boum ». Il est certainement l’organe le plus symbolique du corps humain : imprimé sur les cartes de Saint-Valentin, dessiné avec les doigts pour dire son amour à sa moitié derrière une vitre ou même, gravé au compas sur une table de classe, la réalité biologique du cœur est pourtant un peu moins tendre. À peine plus grand que la taille d’un poing fermé, il structure une anatomie extrêmement complexe. Parmi les nombreux éléments qui le compose : la valve mitrale qui impose un sens unique à la circulation sanguine et peut se trouver endommagée avec le temps et conduire à une dégradation progressive de la fonction cardiaque.

Daniel Grinberg est chirurgien cardiaque à l’hôpital Louis Pradel de Bron (HCL), et a récemment soutenu une thèse à l’INSA Lyon. En collaboration avec le laboratoires LGEF1, l’hôpital Mount Sinaï à New York, et son équipe hospitalière au CHU de Lyon, il travaille à l’élaboration d’un outil d’aide au chirurgien pour faciliter les chirurgies valvulaires mitrales et les rendre plus efficaces. Immersion au cœur de la machine.

La valve en bandoulière

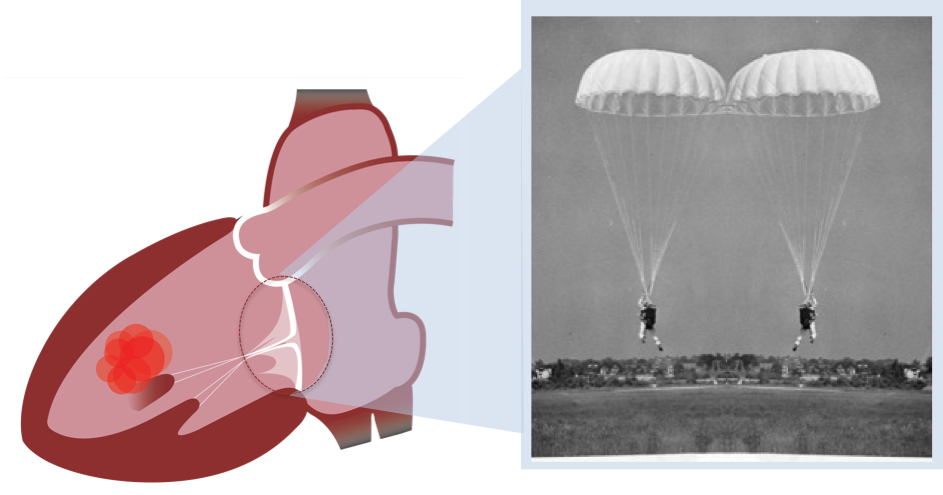

La valve mitrale est l’une des quatre valves séparant les cavités cardiaques qui composent le cœur. Comme un clapet, elle guide le sang, l’empêchant de revenir en arrière. « La valve mitrale se situe entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche. Elle ressemble et fonctionne comme un double parachute : quand le cœur se contracte, le sang s’engouffre dans la voilure et les parachutes se gonflent jusqu’à se toucher. C’est ce contact qui forme le clapet antiretour et assure la circulation sanguine et ce, 2 milliards de fois au cours d’une vie humaine ! Dès lors qu’un élément des parachutes est abimé (la voilure, appelée ici « valvule » ou les fils tracteurs, appelés ici « cordages »), la valve mitrale n’assure plus son rôle et le cœur fatigue. Quand la mécanique ne fonctionne plus, il faut opérer, pour au mieux réparer la valve ou bien la remplacer par une prothèse », explique le docteur Grinberg, du service de chirurgie cardiaque adulte à l’hôpital Louis Pradel.

En France, près de 7000 chirurgies valvulaires mitrales sont réalisées chaque année. En cause de la dégénérescence de cet élément : le temps et l’âge. Plusieurs symptômes peuvent être associés à une mauvaise étanchéité de l’orifice mitral. « En matière d’insuffisance mitrale, il existe des traitements pour diminuer les symptômes, mais seule la chirurgie peut résoudre le fond du problème. Cette chirurgie est difficile car nous ne sommes pas en mesure d’évaluer en direct ce qu’il se passe physiquement dans le coeur pendant une opération. Par exemple, lorsque l’on effectue une réparation, on arrête le cœur : il est mou et vide de sang, alors lorsqu’il est remis en route, il se peut que cette réparation ne fonctionne pas aussi bien qu’elle devrait. Il n’existe pas de système à 100% fiable et certains patients reviennent nous voir des semaines, des mois ou des années après l’intervention pour une récidive de fuite. Nous avons donc cherché à développer des outils permettant d’évaluer les changements physiques survenants pendant la chirurgie, qui pourraient nous aider à éviter les récidives », ajoute le docteur.

La rencontre avec le laboratoire LGEF : « It’s a crush ! »

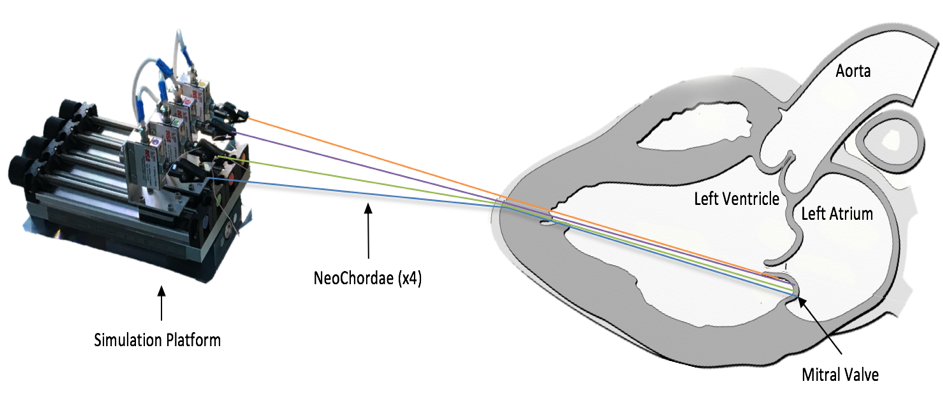

En 2015, lorsque le Dr. Daniel Grinberg et le Pf. Jean-François Obadia viennent frapper à la porte des laboratoires de l’INSA Lyon, ils travaillent déjà à remplacer les cordages rompus par des cordages artificiels en Gore Tex, sans même arrêter le cœur grâce au dispositif NeoChord DS1000®️. « C’est entre deux chirurgies et autour de quelques sandwichs que nous avons fait connaissance avec Pierre-Jean Cottinet, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon et au LGEF, qui est par la suite devenu mon ami et mon directeur de thèse. Nous avons amené la première problématique : comment mesurer la tension qui s’exerce sur ces cordages artificiels pendant l’opération ? Cette question n’a été que la première d’une longue série », poursuit Daniel.

De fil en aiguille, les médecins et les chercheurs de l’INSA Lyon parviennent à développer un banc d’essai : c’est la première fois qu’il est possible de mesurer chez l’homme, à cœur battant et pendant une opération chirurgicale, la tension exercée sur les cordages mitraux. Le banc d’essai développé, désormais breveté2, a fait l’objet de différentes publications scientifiques et salué par les experts du domaine. Mais les chercheurs et médecins ne s’arrêtent pas là. « Les données récoltées par notre banc d’essai étaient totalement inédites et nous ont permis de mieux comprendre les maladies mitrales et les conséquences de la chirurgie. Mais après ces observations faites, il s’agissait de les comprendre. Nous avons débuté une collaboration avec des laboratoires spécialisés en imagerie médicale et en simulation numérique dont le laboratoire CREATIS3, pour créer et optimiser des modèles de « cœur numérique » et ainsi, essayer de comprendre les facteurs influençant la tension des cordages. Nous sommes encore en train de travailler sur le phénomène à travers un projet ANR intitulé ‘SIMR’. »

Le cœur à l’ouvrage

Parmi les autres paramètres capables d’influencer la qualité de l’étanchéité de la valve mitrale, il y a la coaptation, qui correspond à la force de contact entre les deux parachutes composant la valve. « La coaptation est la force que ces deux valvules ont à se fermer l’une contre l’autre et cette force conditionne l’étanchéité de la valve. C’est le sujet du second outil que nous avons développé et breveté pendant mon travail de thèse au LGEF. Nous voulons que cet outil puisse d’une part nous aider à comprendre les maladies et les conséquences de la chirurgie mitrale, et d’autre part, en faire un appareil qui permette d’assister le chirurgien pendant son intervention », poursuit-il.

Dans le cadre de sa thèse, Daniel Grinberg s’est envolé pour New York, à l’hôpital du Mont Sinaï. « Au sein de cet hôpital, que l’on peut considérer comme le ‘temple’ de la valve mitrale, nous avons réussi à jeter les bases d’une première version de l’outil, avec des tests in-vivo et ex-vivo sur des cœurs de porcs. Depuis mon retour en France, nous avons avancé sur l’amélioration de l’outil qui permet désormais de mesurer les forces de coaptation directement sur un cathéter, pendant des interventions à cœur battant. C’est une vraie avancée pour la chirurgie mini-invasive », se réjouit le médecin.

Aujourd’hui, les nombreux scientifiques engagés dans ces deux projets poursuivent leurs recherches. Grâce à des liens renforcés entre les laboratoires de l’INSA Lyon, les Hospices Civils de Lyon et l’hôpital new yorkais, Daniel Grinberg a bon espoir de voir un appareil apparaître dans les prochaines années. « En tant que médecin, je me dois de garder les pieds sur terre et ne pas vendre de la poudre de perlimpinpin. Il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir fournir aux chirurgiens cardiaques et aux cardiologues, un outil utile, efficace et règlementaire pour rendre les interventions sur les valves mitrales plus sûres. Mais il est certain que les résultats de ces travaux sont déjà prometteurs et inédits dans le domaine de la médecine valvulaire mitrale », conclut-il.

Le développement du banc d’essai de mesure de la tension exercée sur les cordages artificiels au cours des procédures NeoChord®️ avait bénéficié en 2019 du soutien d'INSAVALOR, via un BQI (bonus qualité innovation). Ce dispositif a été un appui à ce projet innovant en permettant de faire la « preuve du concept » pendant un an.

Le développement du banc d’essai de mesure de la tension exercée sur les cordages artificiels au cours des procédures NeoChord®️ avait bénéficié en 2019 du soutien d'INSAVALOR, via un BQI (bonus qualité innovation). Ce dispositif a été un appui à ce projet innovant en permettant de faire la « preuve du concept » pendant un an.

1 LGEF : Laboratoire de Génie Électrique et Ferroélectricité (INSA Lyon)

2 EP18157633 – INSA Lyon/Université Lyon1/Hospices Civils de Lyon – dépôt via la SATT Pulsalys

3 Centre de recherche en Acquisition et Traitement d’Images pour la Santé (INSA Lyon/Lyon1/UJM)

4 L’Agence Nationale de la Recherche finance la recherche publique et la recherche partenariale en France

Recherche

Santé humaine : la recherche continue malgré le confinement

Nathalie Bernoud-Hubac est la directrice du site INSA du laboratoire biomédical CarMeN*. Enseignante et chercheure spécialisée dans les lipides, elle poursuit ses activités et veut ouvrir, avec son équipe, la voie vers de nouvelles recherches en santé humaine suite aux découvertes associées au Covid-19. Récit.

Nathalie Bernoud-Hubac reste engagée. Cinq semaines de confinement se sont écoulées et à travers elles, de multiples questionnements se sont imposés. En poste à l’INSA Lyon depuis 2005, Nathalie vit comme tous ses collègues une situation sans précédent. Sans mode d’emploi, il a fallu inventer, et surtout, s’organiser.

Au laboratoire CarMeN d’abord, un laboratoire multi-tutelles dont elle a la direction du site INSA. Ce laboratoire biomédical de recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires, du métabolisme, de la diabétologie et de la nutrition abrite des équipements nécessaires à la conduite de nombreux travaux de recherche. Placé en état d’urgence depuis le lundi 16 mars, il a nécessité la mise en place de mesures spécifiques pour assurer la surveillance des systèmes de froid et de l’animalerie, regroupant des souris en cours de protocole. Nathalie a vu son équipe se mobiliser très rapidement et certains collègues s’engager immédiatement et durablement dans les fonctions de surveillance et d’entretien jugées critiques. Jusqu’au 11 mai, le planning est établi. Mais qu’en sera-t-il après ? L’annonce d’un déconfinement prochain, même partiel, oblige à réfléchir dès aujourd’hui à une nouvelle organisation. Pour parvenir à établir la meilleure stratégie de reprise, avec des règles de fonctionnements adaptées aux activités de recherche de chacun et en accord avec celles de l'établissement, un groupe de travail a été constitué il y a quelques jours pour étudier les différents schémas. Les volontaires ne se sont pas fait attendre, preuve que la question préoccupe.

Mais Nathalie est plutôt sereine. Elle ne doute pas que, collectivement, les membres de son laboratoire réussiront à relever ce défi d’une nouvelle organisation.

La période de confinement a été le terrain de beaucoup d’observations. En vivant cette période critique et exceptionnelle, cette enseignante-chercheure spécialisée en analyse lipidique s’est confrontée à quelques bouleversements tant sur le plan personnel que professionnel. Elle a pu constater une formidable capacité d’adaptation de tout son environnement.

À commencer par ses étudiants du département Biosciences, avec lesquels elle n’avait plus que quelques heures de cours à dispenser. Les outils numériques ont permis le relais, et malgré des connexions parfois capricieuses et la complexité pour les étudiants de suivre en audio des cours des journées entières, elle a observé une implication incroyable.

Comme tout le monde, Madame Bernoud-Hubac a fait face à bon nombre de comportements différents mais ceux qui la marquent le plus sont relatifs à toutes les démonstrations de solidarité, individuelles ou collectives, qui sont nées dans ce contexte si particulier.

Comme toutes ces initiatives d’entraide qui ont émergé au plus près de chez elle, à l’adresse des personnes âgées, isolées ou en difficultés.

Comme ce jour où elle a acheminé à l’Hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, les dons en matériel de protection des laboratoires. Une modeste contribution face aux besoins criants de ce type de matériels pour les soignants, qui n’en reste pas moins une action collective portée par l’INSA Lyon, inédite et solidaire.

Cette crise n’est pas terminée. Le temps de la reprise promet d’être long, mais il sera aussi synonyme d’engagement scientifique. Pour Nathalie, il sera celui de la possibilité d’aider aux recherches sur le combat contre le virus SARS-CoV-2, qui a précipité le monde dans la situation actuelle. Dans son équipe de recherche, on travaille autour de la compréhension des potentialités thérapeutiques de lipides d’intérêt nutritionnel et sur la bio-ingénierie de lipides à visée thérapeutique.

Les lipides sont essentiels aux activités biologiques. Ils contribuent à la dynamique des membranes cellulaires et sont des composés fondamentaux des voies de signalisation. Les études démontrent un lien étroit entre les lipides et la santé humaine. Un déséquilibre lipidique est associé à de nombreuses maladies comme l’arthérosclérose, la maladie d’Alzheimer, le diabète et l’obésité.

Il a été découvert qu’un de ces lipides, caractérisé par l’équipe, possède une activité antivirale, contre le virus de la grippe, ainsi que des activités anti-inflammatoires. On a aussi pu constater qu’il produisait des effets protecteurs dans des situations d’obésité. Ces mêmes situations considérées comme étant à risque dans le cadre du Covid-19.

L’équipe de Nathalie synthétise également des lipides structurés, qui possèdent des effets antioxydants et qui sont capables d’augmenter la neurogenèse, c’est-à-dire la production de nouveaux neurones dans le cerveau, dans des conditions pathologiques.

Pour Nathalie et son équipe, ces molécules pourraient donc être une piste à explorer en testant leurs effets thérapeutiques sur l’inflammation périphérique mais également sur l’inflammation cérébrale, les neurones étant très souvent la cible de virus provoquant leur dégénérescence.

En ce sens, un dossier sera déposé auprès de l’Agence Nationale de la Recherche. En attendant le verdict, Nathalie poursuit ses activités professionnelles en mode confiné, et s’interroge sur ce nouveau rythme de vie qui s’installe. La continuité des activités à distance engendre un afflux permanent de messages, la multiplication des visioconférences, qui, certes nécessaires pour humaniser les échanges, génèrent de nouvelles complexités à surmonter. Il peut être plus difficile de se déconnecter en étant en permanence connecté… À l’aube d’une sixième semaine de confinement, elle a à cœur de continuer à se mobiliser pour passer le cap, ensemble, le plus sereinement possible.

*INSERM U1060/ INRA U1397/ Université Lyon1/ INSA Lyon

INSA Lyon

L’INSA Lyon fermé au public, à compter du lundi 16 mars

Cette page est mise à jour régulièrement en fonction de l'actualité liée au coronavirus.

Mise à jour : 16/03/2020 - 14:00

Étudiants et personnels, les consignes sont évolutives. Merci de consulter régulièrement votre messagerie INSA pour rester informés du dernier point de situation et des recommandations ministérielles.

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, les autorités françaises ont annoncé une série de mesures, qui comprennent notamment la fermeture au public de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur à compter du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.

L’INSA Lyon est donc fermé à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

La bibliothèque Marie Curie, les espaces communs, les cafétérias, les locaux associatifs, la Kfèt et les installations sportives sont également fermés jusqu’à nouvel ordre.

En application de ces dispositions, les activités de formation présentielles sont suspendues et seront remplacées, en partie, dans toute la mesure du possible, par des enseignements à distance.

Par ailleurs, nous travaillons à anticiper une réduction d’activité sur site aux plus strictes nécessités de sécurité et de service et à un fonctionnement permettant de minimiser les interactions et les risques. Les fonctions administratives de l'école basculent en télétravail. Vos interlocuteurs dans les départements et services administratifs restent joignables par e-mail.

Il est rappelé que, dans ces circonstances exceptionnelles, il est essentiel que nous agissions dans le calme et de façon la plus cohérente possible.

Rappel des gestions barrières

Des questions ?

- un espace web mis à jour régulièrement sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

- un numéro vert pour répondre à vos questions sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 (appel gratuit)

Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. Si vous présentez des signes d’infections respiratoires dans les 14 jours suivant votre retour d'une zone où le virus circule, contactez le 15. - une adresse mail pour poser vos questions, en veillant à exposer votre situation de la façon la plus précise possible : direction@insa-lyon.fr

Additional informations

Sciences & Société

Journée scientifique "Nouvelles imageries" - ANNULÉ

Journée thématique de l'INS2I « Sciences de l’Information et Santé »

Dans le cadre de l’année thématique « Sciences de l’Information et Santé » de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions (INS2I) du CNRS, une première journée est organisée le mardi 25 mars 2020.

Ce workshop scientifique, organisé par Laure Blanc-Féraud (I3S, Nice) et Hervé Liebgott (CREATIS, Lyon), portera sur le thème des nouvelles imageries.

Au programme, 6 interventions inscrites au cœur des dernières avancées et enjeux du domaine de l’imagerie biomédicale et une séance de posters.

Programme complet 👉🏻 http://jni.i3s.unice.fr/sites/default/files/programme_jni_2020.pdf

Additional informations

-

Matin : amphithéâtre Paul Dirac Institut de Physique des deux infinis de Lyon - Bâtiment Paul Dirac - 4 rue Enrico Fermi 69622 Villeurbanne Cedex // Après-midi : amphithéâtre Claude Chappe INSA Lyon - Bâtiment Claude Chappe - 6 avenue des arts 69621 Villeurbanne Cedex

Recherche

Public health, environment and tribology

How can we reduce the emission of wear particles? By, for example, observing the transport sector from every angle, as tribologists do, anxious to provide answers to the problem of air quality in order to preserve people's health.

Pollution record in New Delhi on Sunday 3 November. With a concentration of fine particles more than thirty-two times higher than the WHO recommendations, the Indian capital has set a grim record. Between motor traffic, industrial emissions and smoke from agricultural burning in neighbouring regions, New Delhi is choking and the air polluted.

‘It's far from home but it should concern us’, says Sylvie Descartes, researcher at the Contact and Structure Mechanics Laboratory (LaMCoS) at INSA Lyon. ‘Greater Lyon regularly records high pollution levels and we must contribute through our research to avoid reaching such extremes’, she adds.

Taking many factors into account

But why is air quality of interest to this tribology scientist? ‘It is a decisive indicator of air pollution with fine or ultrafine particles. A significant part of this pollution is due to transport’, replies the researcher.

The contact of vehicle tyres driving on asphalt, the friction of the brake pads tightened on the disc during braking and the wear of road surfaces are all part of the equation. It's all about tribology and the flow of particles, particles that we also need to know how to collect, analyse and study. ‘Our job as tribologists is complex and unique in having to take many factors into account: mechanical, physico-chemical, material, thermal - interdependent and interacting factors, multi-scale variables. How and where can these particles be measured (size from nanometres to millimetres)? Indeed, once emitted out of contact, these particles will continue to evolve according to the environment (chemical interactions to form new components, photosensitivity, fragmentation, decomposition, agglomerates, etc.). And in these cases, how can we trace them back to their origin in contact? How can they be characterised when not all the standards are in place? How can we reduce their emissions? How can we control wear, in a nutshell?’, she asks.

‘Our job is to construct a story’

Although researchers have mastered the intellectual approach, it is the various possible scenarios that complicate the analysis. ‘A brake pad, for example, is made up of several components, all of which have a role. If, in order to reduce wear or to comply with a new standard, we decide, for example, to remove a component that plays a heat dissipating role in the operation of the brake, a solution must be found that performs the same role through awareness of the causes and consequences of this change, while maintaining the efficiency and safety of the device’, explains Sylvie Descartes.

This is a wide remit for tribologists working on the subject, who are grappling with concepts of mechanics, physics, chemistry and even climatology. ‘For example, when there is no wind, the particles remain concentrated in the same place. This can be very dangerous in the case of air pollution, as was the case in London, with the Smog of 1952. Our job is to understand the various elements, arrange them and construct a story’, sums up Sylvie, guided by the desire to deal with the problem at source.

To preserve people's health

Because when it comes to fine/ultrafine particles, it's all about human health. How can we measure the impact of these particles on the human body? How do we know whether fine particles are responsible for respiratory problems such as asthma, or worse? ‘Research is also being carried out at LaMCoS in this area, in partnership with hospitals in particular. The story never ends in tribology, and in this particular case of air pollution, tribologists must also try to find solutions to limit emissions’, she concludes.

In Lyon, over the past year, the biggest peak in fine particle pollution was recorded in February, with a daily average of 25.2 micrograms of fine particles PM*2.5 per cubic metre of air, when the World Health Organisation (WHO) recommends that this figure should not exceed 25 micrograms.

Other pollutants threaten air quality on an ongoing basis. One example is nitrogen dioxide (NO2), a pollutant gas from diesel engines. France, in the European Commission's sights on this subject, has just been criticised by the European Court of Justice for regularly exceeding the NO2 threshold limit. 24 French cities are affected, including Lyon

The 7th World Tribology Congress (WTC 2021) will take place in Lyon from 5 to 10 September, 2021. The congress venue is the Lyon convention centre, between the Rhône and the Parc de la Tête d'Or, in the heart of Cité Internationale. WTC 2021 is organised by two research laboratories in the region, the Contact and Structure Mechanics Laboratory (LaMCoS) at INSA Lyon and the Tribology and Systems Dynamics Laboratory (LTDS) at the ECL, with the support of the French Association of Mechanics (AFM) and the International Tribology Council (ITC).

For more information, please contact the project steering committee: Michel Belin, Philippe Kapsa, Philippe Vergne.

https://www.wtc2021.org/* Fine particles are particles with a diameter of less than 2.5 micrometres. They are referred to as PM 2.5.