Sciences & Société

[Conférence] Joseph Fourier : De l'équation de la chaleur aux réseaux de neurones

Dans cette conférence, nous retracerons la vie et l'œuvre de Joseph Fourier, mathématicien visionnaire dont les travaux ont ouvert la voie à de nombreuses avancées scientifiques.

Conférencier : François Rousset, Département Génie Énergétique et Environnement (GEn)

La première partie explorera son parcours personnel et ses contributions fondatrices en mathématiques, notamment sa célèbre équation de la chaleur, qui modélise la diffusion thermique dans les matériaux. Dans la seconde partie, nous examinerons l'héritage scientifique de Fourier, en nous concentrant sur l'impact durable de ses travaux. Si son équation de la chaleur reste un domaine de recherche actif, ses méthodes ont également jeté les bases d'outils mathématiques largement utilisés aujourd'hui, notamment dans le traitement des signaux et l'analyse d'images. En conclusion, nous montrerons comment les concepts introduits par Fourier sont au cœur des algorithmes modernes, jusqu'aux réseaux de neurones utilisés en intelligence artificielle. Ces réseaux, qui reposent sur des principes de décomposition et d'analyse des données, poursuivent l'idée fondamentale de Fourier : décomposer des phénomènes complexes pour mieux les comprendre et les exploiter.

Additional informations

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/7088

-

Amphithéâtre Émilie du Châtelet - Bibliothèque Marie Curie - INSA Lyon.

Keywords (tags)

Formation

Pour des espaces sportifs urbains inclusifs et durables

Le sport, s’il contribue au développement humain et à la cohésion sociale, n’est pas toujours accessible au plus grand nombre. Pour répondre aux besoins de ses habitants, les villes optent souvent pour des espaces urbains sportifs, en accès libre. Cependant, si ces îlots sont en théorie ouverts à tous, ils ne sont pas toujours des espaces inclusifs. À Villeurbanne, trois étudiants du département génie énergétique et génie de l’environnement de l’INSA Lyon se sont intéressés au nouvel aménagement d’un espace sportif dans le quartier Cusset. L’objectif : proposer une installation plus inclusive et plus durable pour l’espace sportif du complexe sportif des Iris. Ils ont d’ores et déjà proposé le projet à la Ville de Villeurbanne.

Si l’immense majorité1 des Français reconnaît que la pratique d'une activité physique contribue à leur bien-être, plus de la moitié des citoyens âgés de 15 à 75 ans n'atteignent pas un niveau d'activité physique suffisant pour se maintenir en bonne santé. En cause, la proximité des installations et le coût d’accès. Par ailleurs, la participation au sport est également influencée par le sexe et l'âge : beaucoup d’infrastructures sportives ne prennent pas en compte les enjeux de féminisation du sport et de leur accessibilité pour les séniors. « À Villeurbanne comme dans la plupart des grandes agglomérations, les femmes et les séniors sont sous-représentés parmi les utilisateurs des équipements sportifs de plein air en libre accès », introduit Louison Cochet, élève-ingénieur en 5ᵉ année de GEn. « C’est un constat qui nous a été confirmé lors des échanges préliminaires au projet, avec des Villeurbannais. »

L’espace d’étude des trois élèves-ingénieurs, le complexe sportif des Iris à Villeurbanne.

Ce projet, Louison Cochet et ses camarades Tom Verheyde et Burak Mirzanli sont allés le décrocher en frappant à la porte de la mairie de Villeurbanne. « Dans le cadre d’un cours2 de gestion de projet, nous étions à la recherche d’un sujet qui fasse sens pour nous. En tant que sportifs, un appel d’offres de la Métropole de Lyon pour la création d’îlots sportifs inclusifs a attiré notre attention. Quelques semaines plus tard, le directeur des sports de Villeurbanne nous lançait le défi de dresser un plan d’aménagement et une étude de faisabilité pour la reconfiguration de quatre terrains de tennis du complexe sportif des Iris », ajoute Burak Mirzanli. Après plusieurs entretiens auprès des usagers, les trois étudiants identifient les enjeux sociaux et techniques. Le projet de reconfiguration du complexe sportif devra répondre à deux exigences : devenir un lieu véritablement ouvert à toutes et tous, et un espace durable.

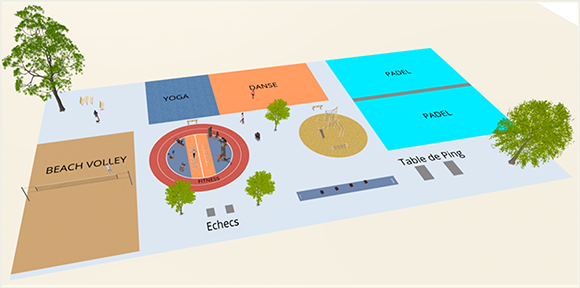

Proposition d’aménagement pour le complexe des Iris à Villeurbanne. (Crédits : Louison Cochet, Tom Verheyde et Burak Mirzanli)

Que sous-entend un espace sportif inclusif ? « C’est un lieu qui valorise, dans un premier temps, toutes les pratiques sportives, du sport collectif et individuel à la pratique artistique. Ensuite, c’est féminiser l’espace, en proposant des activités qui ne soient pas prises d’assaut par le public masculin, comme cela peut être le cas sur les espaces de street workout par exemple. Enfin, c’est aménager et équiper le lieu pour assurer une mixité sociale et multigénérationnelle », répond Tom Verheyde. Pour rassembler les citoyens autour du sport, l’équipe étudiante a ainsi misé sur des activités ciblées : fitness, beach-volley, espace danse et yoga, padel, tables de ping-pong et échecs. « Il existe aussi un enjeu d’appropriation du terrain par les habitants du quartier. Nous avons ajouté à la proposition le développement d’une identité forte, avec des animations récurrentes et des espaces décorés. »

Vue en 3D de la proposition d’aménagement dressée par les trois élèves-ingénieurs.

Côté durabilité, l’enjeu a été de rendre le complexe des Iris, actuellement très bétonné, plus vert. Accompagnés par des professionnels du secteur d’agrès extérieurs, les trois étudiants ont d’abord privilégié la réutilisation de l’existant : utilisation de matériaux sobres ; réutilisation de dalles de béton déjà existantes ; et végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur, limiter la pollution et favoriser le développement des écosystèmes. « Notre proposition faisait état d’une forte emphase sur le végétal, mais lors de notre présentation à la Ville de Villeurbanne, nous avons découvert que ça n’était pas si facile de végétaliser ce type d’espace, en raison de contraintes techniques comme l’emplacement de conduites de gaz par exemple ou l’entretien de ces espaces. Forcément, il y a des réalités technico-économiques auxquelles on ne peut pas échapper sur ce type de projet. Cela nous a un peu déçus, mais nous étions plutôt heureux de voir nos travaux séduire la Direction des sports de la ville. Cela nous a enseigné que la conduite du changement, notamment en matière de sobriété et de végétalisation, n’était pas toujours un long fleuve tranquille », ajoute Tom.

Le plan d’aménagement et l’étude de faisabilité pour le complexe sportif des Iris sont désormais livrés à la Ville de Villeurbanne qui souhaite répondre à l’appel à projets3 de la Métropole de Lyon, sur la base des travaux réalisés par les trois élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon.

------------------

[1] Source : Préserver sa santé > Activité physique et santé

[2] Module INSPIRE, mener des projets responsables

[3] Appel à projets - Création ou reconfiguration d’ilots multisports inclusifs, de plein air et en libre accès

Entreprises

« Les chaufferies collectives sont des lieux sombres mais leurs données peuvent éclairer la facture d’énergie des copropriétés »

Quelques petites actions peuvent permettre d’économiser beaucoup : c’est avec ce principe que Paul Chaussivert, s’est lancé dans le pari de réduire les consommations énergétiques des copropriétés. Avec son entreprise, Captain’ Conso, le diplômé du département génie énergétique et génie de l'environnement de l’INSA Lyon, a fait de sa préoccupation pour la performance énergétique et le bâti, son terrain de jeu. Entretien avec l’ingénieur qui invite les gestionnaires d’immeubles à entamer leur transition énergétique en visitant leurs propres chaufferies collectives.

Un cursus au département GEN, un passage par la Filière Étudiant Entreprendre (FÉE) et un engagement associatif au Proto INSA Club1 lors de vos années étudiantes à l’INSA Lyon… Avez-vous toujours eu cette fibre entrepreneuriale et un intérêt pour la performance énergétique ?

L’intérêt pour la question énergétique est très certainement présent depuis longtemps ! Ma toute première expérience professionnelle chez un exploitant de chauffage m’a fait réaliser l’importance de la performance énergétique. Mon travail consistait à maintenir des chaufferies de résidences, d’écoles ou de bâtiments d’entreprises. En plus de ce rôle, je développais des actions pour améliorer la performance de celles-ci. Ce premier emploi m’a permis de me confronter à la réalité du secteur : en sortant de l’école, j’imaginais un monde automatisé où les machines étaient optimisées. En trois ans, je me suis aperçu que ça n’était pas le cas, et qu’il y avait des choses à faire sur le plan de la performance énergétique. Par exemple au sein des copropriétés, il n’y a pas une grande connaissance technique du système de chauffage ni des consommations. Les copropriétaires ont souvent l’impression qu'une personne est mandatée pour suivre pour eux. En réalité, peu de personnes suivent de près cette question énergétique : ce n’est pas le rôle du syndic et c’est rarement inscrit dans les contrats de maintenance des chauffagistes… Pour résumer, il manquait un tiers de confiance entre la chaufferie et la facture : c’est pour cela que j’ai créé Captain’ Conso. L'objectif est d’effectuer une exploration approfondie des chaufferies, d'extraire et d'analyser des données précieuses de ces espaces souvent méconnus, puis de les communiquer efficacement aux copropriétaires. Et mon expérience au sein de la FÉE m’a certainement beaucoup aidé pour oser me lancer dans l’aventure entrepreneuriale !

Aujourd’hui, vous jouez ce rôle de tiers avec votre entreprise « Captain’Conso » qui est basée sur un modèle économique gagnant-gagnant. Comment fonctionne-t-il ?

On entend beaucoup que pour faire des économies d’énergie, il faut rénover tout son parc en priorité. Cependant, avec quelques petites actions comme l’optimisation des réglages, on peut mesurer une économie qui peut aller de 15% à 20%. Le pari avec Captain’ Conso est de se rémunérer sur les économies réelles. Effectivement, le modèle est basé sur un échange gagnant-gagnant : à l’issue d’une première visite de la chaufferie, je suis en capacité de définir les petites actions à mettre en place pour réduire les consommations. Si le pari est réussi et que la copropriété économise sur sa facture finale, alors nous partageons la moitié de ce montant sur 3 ans. Le client bénéficie de l’expérience d’un ingénieur et d’une réduction de sa facture. De plus, cela augmente le confort des occupants, car nous garantissons une température stable et homogène sur tout le bâtiment. Ce qui est aussi très intéressant dans la démarche, c’est que nous devenons un vecteur de compréhension pour le client autour de la transition énergétique. Même si l’argument principal est économique, les clients restent très intéressés par l’impact positif de leur décision. Il y a un vrai enjeu d’information car vulgariser ce monde de l’énergie, très technique, ça n’est pas toujours très simple. Aujourd’hui, je suis ingénieur mais aussi chef d’entreprise, commercial et plus encore pédagogue sur les enjeux de l’énergie. C’est assez valorisant et motivant car il y a un double effet à mon activité professionnelle. Certains clients vont même plus loin que l’objectif d’économie de 15% à 20% : grâce à la dynamique engagée, j’accompagne désormais l’un de mes clients vers l’étude de la rénovation totale de son parc.

Comment envisagez-vous la suite avec votre entreprise Captain’ Conso ?

L’année 2023 a été pour moi l’occasion du lancement d’une nouvelle entreprise, qui vient compléter l’activité de Captain’Conso pour aller plus loin dans l’optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. C’est une histoire insalienne puisque je mène ce projet avec un ami de promotion, Badr Bouslikhin, diplômé du département génie électrique. L’idée est née d’une discussion où je lui partageais des problématiques rencontrées lors de mes interventions. En concevant nos propres objets connectés destinés à optimiser les chaufferies, nous faisons se rencontrer nos expertises respectives : la thermique et l’électronique. Nous commençons tout juste à poser nos premiers équipements avec notre entreprise Thermigo. Je suis très heureux de ce nouveau projet car nous allons aller plus loin dans l’accès à la transition énergétique des copropriétés et cette activité sera complémentaire à celle menée avec Captain’Conso. Pour la suite, les choses viendront d’elles-mêmes, en fonction de ce que nous trouverons sur le terrain. Il y a encore beaucoup à faire !

[1] Le Proto INSA Club (PIC) est une association étudiante qui conçoit et réalise intégralement des véhicules à faible consommation.

INSA Lyon

INSA Lyon wins award for a more responsible campus

INSA Lyon has joined the family of Campus Responsables award winners. On the occasion of the 6th year of the Trophées des Campus Responsables (Responsible Campus Awards) held each year to reward higher education institutions that have implemented innovative sustainable development projects, INSA Lyon won an award for two of its inspiring projects: sustainable restaurants and ‘greener’ rainwater management. A meaningful award for the entire INSA Lyon community, which embarked several years ago on a global ecological transition. Explanations.

INSA Lyon has joined the family of Campus Responsables award winners. On the occasion of the 6th year of the Trophées des Campus Responsables (Responsible Campus Awards) held each year to reward higher education institutions that have implemented innovative sustainable development projects, INSA Lyon won an award for two of its inspiring projects: sustainable restaurants and ‘greener’ rainwater management. A meaningful award for the entire INSA Lyon community, which embarked several years ago on a global ecological transition. Explanations.

The product of collective momentum, the Trophées des Campus Durables (Sustainable Campus Awards) reflect the institution's commitment to sustainable development. ‘Taking part in this competition resonates with our approach and the Sustainable Development and Social Responsibility (SD&SR) certification we achieved last year and for four years. This demonstrates the enthusiastic and meaningful momentum of a wide variety of stakeholders, staff and students. Our campus is proving to be a great educational and scientific ‘testing ground’ for quality of life and work. Moreover, we are the only institution in the competition to have won awards for both projects submitted: our environmentally responsible restaurants and our sustainable management of rainwater!’, explains Mathieu Bouyer, head of the SD&SR unit.

Environmentally responsible restaurants

On the INSA Lyon campus, seven catering outlets distributing nearly 4,500 meals per day have been redesigned by students as part of the POLEn (Environmental Policy) project. ‘Thanks to the work of third-year Energy and Environmental Engineering students and the educational commitment of lecturers, we have worked on the responsible supply of foodstuffs (seasonality, short supply chains, sustainable agriculture), the quality of what we serve and its carbon cost, as well as on raising user awareness of the fight against food waste and the reduction of waste. An eco range offering vegetarian meals and low-carbon menus has been tested and integrated into the service on a long-term basis. All of these actions have made it possible to improve the environmental quality of restaurant operations while offering a higher quality and healthier diet’, says Carole Brunie, director of campus life at INSA Lyon.

More integrated rainwater management

The management of urban rainwater is a major challenge for the city of tomorrow in a context of increasing scarcity of the resource. The ‘full-scale’ experiments coordinated by the laboratoire DEEP (Waste, Water, Environment, Pollution) have gradually been integrated into the campus landscaping carried out by the Inter-University la Doua Estate Department: ponds, infiltration ditches and trenches, dry river, rain garden, porous car parks, storage pavements, etc. All these extensive devices that ‘filter the water where it falls’ make it possible to measure the flow of water and the removal of pollutants by the soil. They have proven to be more efficient than conventional systems (unitary networks, treatment plants). They also participate in the creation of cool areas in urban communities and the development of biodiversity in the city, which plays a complementary role in evapotranspiration and filtration of atmospheric pollutants. ‘We have been working with the Lyon metropolitan area on these issues for more than 30 years. The campus has become a technological showcase for local scientific know-how and a very important tool for the research facilities of the GRAIE (Water Research, Technical Coordination and Information Group), which brings together local authorities, companies and research organisations. This demonstration on the scale of an urban eco-campus is a source of inspiration for imagining and building the city of tomorrow’, explains Sylvie Barraud, director of the GCU (Department of Civil Engineering and Urban Planning) and lecturer and researcher at the laboratoire DEEP

An award that makes you want to continue to act

In view of the success of INSA Lyon's application for the Trophées de Campus Durables, Nicolas Gaillard, the institution's Deputy Director for Sustainable Development and Heritage, calls on those involved to continue their efforts. ‘Several collaborative projects are still to come! The approach of putting education and research applied to SD&SR issues on campus in a real-life situation is a winning recipe for the institution's strategy: students are educated on site in change management, research puts their skills into practice and the quality of life of campus users is improved. This award is a nice way to reassure us that we have been on a promising path for the past few years. We need to keep up the momentum together!’, concludes Nicolas Gaillard.

Formation

Energy transition: INSA fuels the critical thinking of its students

Resource depletion, greenhouse gas emissions, local pollution... The list of disastrous effects of predominantly fossil-based energy production is no longer a secret. Although the use of renewable solutions currently represents only 11% of total French energy production, there are many future scenarios. Fifth-year students in the electrical engineering department (GE) attended a conference with Marc Jedliczka, spokesperson for the NegaWatt association, which aims to rethink the French energy model.

The NegaWatt scenario

‘Energy is not a goal in itself. The aim is to meet energy needs’. This is how Marc Jedliczka introduced his topic at the recent conference given to fifth-year GE students. The NegaWatt approach can be summed up in three key concepts: restraint, energy efficiency and renewable energies. ‘It’s a common-sense approach. By reducing the amount of energy needed at source for the same service, by prioritising essential energy needs, and by developing renewable energy sources, we can begin to contain runaway climate change. Although the NegaWatt approach does not offer a technological breakthrough, it admits that this same technology can help reduce consumption needs. This is the work of engineers’, says the association’s spokesperson.

Introducing electrical engineering students to alternative means of production

As electricity specialists, these engineering students are undoubtedly concerned by the issue of energy transition. Claude Richard, a lecturer in the GE department at INSA Lyon, explains how engineering students are taught there. ‘To move towards more renewable energy and rationalisation of energy use, we need engineers who understand the energy system as a whole. Since electrical energy is currently one of the main energy carriers, we make it a point of honour to support our students’ reflection, in particular through the ’fifth-year GE industrial conferences’ and business creation projects focused on energy transition with third-year students in the department. The arrival of Marc Jedliczka is also in response to strong demand from students who, feeling increasingly concerned by the climate emergency, wish to open their minds to the use of intermittent energies such as renewable energies. However, these systems require agile and skilled engineers in power electronics, electrical engineering, mechatronics and also the implementation of electronic control and communication systems. The challenges of electrical systems, energy distribution and conversion and related intelligence are key areas of expertise in multidisciplinary GE education and will also be at the centre of future energy upheavals’.

Between vision and concrete actions

Noé Delargillière, an INSA graduate in energy and environmental engineering, joined the Institut NégaWatt 1.5 year ago as a project manager. ‘The Institut NégaWatt is the operational arm of the vision developed by the eponymous association. Today, the building industry is the largest consumer sector in France. My work consists of jointly devising building renovation strategies with local authorities and business park managers. We are working together to reduce energy consumption in order to meet the targets set by law, and to do this, we need to involve decision-makers and teams around important changes. I am an engineer who does consulting - a large part of my job is to make results understandable and help overcome resistance to change. I think that going back and forth between a vision and concrete actions is part of the engineer’s role in energy transition. I am convinced that technology and engineering should no longer be seen as something neutral, but must be part of a long-term commitment and vision because we have decisions to make in the years to come’, concludes the young engineer.

Recherche

Découvrir la recherche expérimentale

Étudiant en 4e année de Génie Énergétique et Environnement (GEN), Louis Dupont a intégré depuis avril, l’Université du Queensland en Australie, pour quelques mois dans le cadre d’un stage d’initiation à la recherche et au développement (SIRD)1. Entre premiers travaux de recherche expérimentale et conscience écologique, il raconte.

Trouver une alternative à la gestion des déchets issus de la biomasse

Trouver une alternative à la gestion des déchets issus de la biomasse

« Pour cette première expérience en recherche, je souhaitais trouver un sujet qui répondait à mes centres d’intérêts, comme les énergies renouvelables. En contactant Luis Yerman Martinez, chercheur uruguayen qui travaille à l’élaboration d’une nouvelle méthode de combustion, j’ai commencé à m’intéresser aux alternatives du traitement des déchets issus de la biomasse. La biomasse permet de générer du gaz, de l’électricité ou de la chaleur à partir des déchets organiques et leur gestion est devenue une vraie source d’intérêt. Les traitements de séchage nécessaires à leur combustion sont souvent énergivores et les autres solutions, comme le compost, trop longues.

Dans le cadre de mon stage, je suis chargé d’étudier le traitement du digestat issu de la production de biogaz. La première phase du processus porte sur la récupération d’un liquide noir, le digestat, qui est le résultat de la méthanisation des déchets organiques, dans mon cas, des plants de framboisiers. Je mélange ce liquide à des fibres de coco pour abaisser la teneur en eau et le rendre combustible. Le mélange est ensuite mis dans un réacteur à combustion auto-entretenue qui chauffe la matière jusqu’à une certaine température. En modulant les entrées d’air et le taux d’humidité, je trouve la zone de fonctionnement de l’appareil qui fournira une réaction exclusivement composée de cendres à son terme. Mélangée à du sable, la matière devient plus perméable, offrant de nombreuses possibilités et l’énergie de la combustion stockée par le sable est facilement valorisable. »

Un travail de recherche en phase avec ses convictions personnelles

« En découvrant l’activité de recherche au travers d’un SIRD, j’ai eu l’opportunité de me confronter à la réalité du terrain. Cela fait aujourd’hui quatre mois que je suis à l’Université du Queensland, et je prends petit à petit conscience de l’importance de l’esprit d’équipe dans ce type de travail. Aujourd’hui, je n’hésite pas à solliciter mes collègues du laboratoire pour échanger sur les bonnes pratiques ou bénéficier de leurs compétences pointues. Parfois, l’attente des résultats est longue, mais quand la solution se présente, on se félicite d’avoir travaillé collectivement.

En rejoignant le département GEN en troisième année à l'INSA Lyon, j’avais pour objectif de participer à la prise de conscience écologique de la société, en espérant pouvoir, au sortir de mon diplôme, sensibiliser les entreprises qui sont des actrices majeures de la transition écologique. Aujourd’hui, je suis convaincu du caractère essentiel de la recherche pour notre société et je réalise que c’est un monde incroyablement riche avec des opportunités infinies. Je me rends compte que du côté de la recherche, on peut prendre part au changement, aussi profondément que dans une entreprise. »

International

Mon Australie vue par Louis Bonlieu

Élève-ingénieur en 4e année au Département Génie Énergétique et Environnement (GEN), Louis Bonlieu a débarqué en Australie il y a quelques semaines pour un stage de 6 mois en recherche. Il nous livre ses premières impressions.

Racontez-nous votre arrivée !

Le décalage horaire s’est beaucoup fait sentir les premiers jours ! Après plus de 24h de voyage, 3 avions, 10h de décalage horaire au moment de l'arrivée, réussir à comprendre comment le système de transport de Sydney fonctionne pour rejoindre notre "Backpacker" (c'est le nom donné aux auberges de jeunesse ici) a été une épreuve avec nos valises ! Et le défi était de ne pas dormir le premier jour quand c'est l'heure de la nuit en France…

Un point top en Australie, c'est que les australiens sont très accueillants. Il n'est pas rare que quelqu'un vienne te parler dans la rue, ou t'aborde pour t'aider s'il voit que tu cherches ton chemin. D'ailleurs au-delà de cela, les gens ici en général sont toujours souriants, c'est assez agréable. Par contre, il faut savoir que l'Australie est un pays très cosmopolite ! A l'université, il y a 54 000 étudiants et j'ai parlé avec plus de personnes étrangères qu'australiennes.

Sydney est une très grande ville. Au quotidien, ce sont les personnes avec qui tu passes du temps qui te rappellent que tu n’es pas en France, plus que le cadre en lui-même.

Cependant, le réseau de transport de NSW (l'État de Sydney) est assez bien fait et tu peux très facilement bouger le week-end à droite à gauche. Et pour le dépaysement, c’est génial ! Tu peux aller voir des kangourous par exemple ! Même si en ville, tu trouves pas mal d'ibis et assez souvent la nuit des chauve-souris.

Et l'Australie, c'est le pays des plages. Comme on est sur une île et que Sydney est sur le littoral, je vous jure que je n'ai jamais vu autant de plages de ma vie.

Pourquoi avoir choisi l’Australie ?

Pourquoi avoir choisi l’Australie ?

Un de mes meilleurs amis d'enfance, avec qui j'ai vécu en turne en résidence pendant mes 2 premières années INSA, a fait son lycée au lycée français de Sydney parce que son père était expatrié. Depuis l'époque où il vivait en Australie, à chaque fois qu'il m'en parlait, cela me faisait rêver.

Tous les élèves-ingénieurs de 4e année du département Génie Énergétique et Environnement doivent effectuer un stage d'initiation à la recherche et au développement. Nous avons l'opportunité d'aller un peu où on le souhaite. Je me suis donc lancé dans cette aventure pour finir ma 4e année dans une bonne université australienne, pour voyager et visiter ce qui se trouve aux antipodes de chez nous. Je vais rester 5 mois et demi ici, pour travailler sur le couplage d'une centrale solaire thermique avec un procédé de désalinisation.

Comment se passe votre intégration ?

La vie en Australie est assez sympa. Le rythme de vie est différent : les gens se lèvent tôt pour aller faire du sport et se couchent tôt. Dans la rue, tu trouveras donc facilement des joggeurs à 5h30-6h un peu partout, en revanche à 20h30-21h plus personne dans les rues, même les restaurants ferment à cette heure-là !

L'atmosphère est assez apaisante, moins "stressante" qu'en France. Le rythme au travail est différent. J'ai l'impression que les australiens font de plus petites journées que les français, et qu'ils sont moins efficaces aussi… Le plus dur en arrivant à Sydney, c'est de trouver un logement décent à un prix abordable. Les prix de l'immobilier sont assez incroyables. Pour la petite anecdote, on paie le loyer à la semaine, tout comme les salaires. Cela bouleverse un peu les habitudes et la manière de réfléchir à son budget mais au moins, c'est dépaysant.

Le plus dur en arrivant à Sydney, c'est de trouver un logement décent à un prix abordable. Les prix de l'immobilier sont assez incroyables. Pour la petite anecdote, on paie le loyer à la semaine, tout comme les salaires. Cela bouleverse un peu les habitudes et la manière de réfléchir à son budget mais au moins, c'est dépaysant.

Concernant la langue, pas de souci particulier. Je parlais déjà anglais sans problème en arrivant, c'est essentiellement du vocabulaire précis que j'apprends. Comme il y a beaucoup d'étrangers, il n'y a pas grand monde qui parle excessivement vite donc on peut toujours comprendre et se faire comprendre. On trouve beaucoup de français aussi. Ce qui est drôle par contre, c'est l'accent australien, on ne le rencontre pas trop en ville mais quand on va dans le « bush », plus à l'intérieur des terres, là on s'amuse. L'accent reste compréhensible, et puis on s'y habitue à force. Le plus gênant, c'est qu'ils utilisent des diminutifs très souvent donc il faut prendre le temps de les apprendre.

Comme je suis en stage de recherche, je suis avec des doctorants et des chercheurs, très peu avec des étudiants. Dans mon équipe, sur le projet sur lequel on travaille, il y a un américano-australien (mon tuteur), 2 égyptiens, 1 chinois, 2 australiens.

Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

La vie est belle.

J'essaie de profiter au maximum car je n'aurais jamais le temps de tout visiter pendant la période de mon stage. Il y a beaucoup trop de choses à voir.

Je dirais que même si c'est une super expérience, la France me manque quand même, cela me fera du bien de revenir tout autant que c'était génial de pouvoir partir.

Vie de campus

Ingénieur-citoyen : « il faut se demander pourquoi avant de se demander comment »

Noé Delargillière est élève-ingénieur du département Génie Energétique et Environnement (GEN) de l’INSA Lyon. En pleine semaine dédiée au développement durable organisée à l’INSA et à l’aube de son stage de fin d’études, il partage sa vision de l’ingénieur, un citoyen conscient de son action, solidaire et engagé. Entretien.

D’où vous vient cette conscience citoyenne affirmée ?

Je m’intéresse aux problématiques environnementales depuis la Terminale, j’avais un professeur de philosophie génial qui nous avait parlé des problèmes liés aux conséquences polluantes des technologies de plus en plus complexes. Il est très difficile de prendre en compte les conséquences à long terme lorsqu’il y a un besoin de rentabilité immédiate, qui plus est si elles sont mal connues. J’avais envie de réfléchir là-dessus et sur le type de technologies qu’on pouvait créer en ayant conscience de cela. J’ai intégré le premier cycle de l’INSA avec l’idée de mettre collectivement plus d’éthique dans le choix des technologies à utiliser, de questionner la pertinence globale de chaque innovation.

Diriez-vous avoir développé cette conscience durant votre formation ?

Disons que l’esprit critique se construit en prenant des claques et en vivant certaines déceptions ! Au premier cycle, les espaces de réflexion étaient peu importants, mais une fois arrivé en cycle ingénieur, j’ai eu l’occasion de me poser des questions. C’était incroyable parce que nous avions une équipe pédagogique très à l’écoute.

Dès la rentrée de 3e année, on est plongé dans un grand bain collectif avec le projet GENEPI, un projet encadré par un sociologue visant à réduire un impact environnemental en changeant d’abord les comportements. On travaille la dynamique de groupe et la conduite de projets interdisciplinaires sur des projets réels, concrets. Mon ouverture a surtout été portée par le réseau associatif de l’école et notamment par Objectif 21, qui s’est donné pour mission d’éco-responsabiliser les étudiants, de les sensibiliser à l’écologie et de faire du campus LyonTech-La Doua un campus durable. Je fais partie de cette association depuis ma 3e année, parce que j’avais besoin de partager toutes les questions que je me posais avec d’autres gens. Pour moi, plus on est nombreux à avoir une prise de conscience, plus l’impact peut avoir lieu à grande échelle.

Quels sujets vous préoccupent particulièrement ?

Avec le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, on a un mur en face de nous. Même avec les possibilités offertes par les énergies renouvelables, il est indispensable de remettre en question nos conforts de vie, nos mobilités individuelles avec des voitures personnelles, la fabrication d’objets obsolescents… La politique manque de marge de manœuvre et d’appui de la société pour bouger, et si l’économie peut avoir envie de changer, elle est contrainte trop fortement par des questions de rentabilité. Il faut des mobilisations citoyennes locales, pour aider l’économie à changer de modèle et la politique à prendre des décisions ambitieuses. En tant qu’ingénieur, il faut que l’on crée de nouveaux modèles sociétaux pour transformer les usages qui sont fait de la technologie. Il faut se demander pourquoi avant de se demander comment.

Nous pouvons changer individuellement de manière de vivre, mais pour faire vraiment bouger les choses, il faut aller plus loin. Pour réussir à faire la transition énergétique, il faut qu’on arrive à discuter, et à amener les gens à se positionner par rapport à ces questions. Quel monde veut-on pour demain ? Quel regard portons-nous sur la société de consommation ? En tant qu’ingénieur, j’aimerais provoquer des changements de comportement, fabriquer des objets garantis 10 ans, par exemple en accompagnant l’utilisation partagée d’objets. Pourquoi dans un immeuble, chaque habitant possède sa propre perceuse bas-prix qui dort dans le placard quand on pourrait en avoir une de qualité pour tout l’immeuble ?

Ce qui me préoccupe aussi, c’est le pari qui est fait de miser fortement sur les hautes technologies. En effet la plupart des innovations high-techs utilisent des métaux rares dont l’extraction sera de plus en plus coûteuse. La miniaturisation, la création de nouveaux alliages posent des problèmes de recyclage et de réparation. Il faut qu’on arrive à utiliser ces techniques là où elles sont indispensables et être porteur de sobriété technologique pour les usages plus communs afin que la technologie soit soutenable.

Quel regard portez-vous sur la semaine du développement durable à l’INSA ?

C’est bien de créer une émulation avec ce genre d’initiative. Il faut des espaces de réflexion et véhiculer une image accessible de l’écologie. Nous avons le privilège de nous poser ces questions-là et il faut transmettre, sortir de son milieu scientifique pour échanger, diversifier sa pensée, partager la prise de conscience qu’on a eu la chance d’acquérir. Cette année, une nouvelle association s’est créée, elle s’appelle « Ingénieurs Engagés ». Elle nous permet de nous interroger sur le sens à donner à la technique, créer des espaces de débats sur des sujets de société, et réfléchir ensemble aux structures où il nous semble le plus pertinent de travailler pour apporter un changement. Elle crée aussi le lien entre les étudiants et le collectif iESS (ingénierie pour une Economie Sociale et Solidaire), afin de proposer ensemble de nouvelles offres de formation à intégrer aux cursus INSA.

Pour moi, le progrès sera davantage humain, social et économique que technique pour qu’une transition écologique équitable et désirable ait lieu.

Je souhaite qu’à l’INSA, il y ait encore plus de temps de pause pour prendre du recul, pouvoir prendre conscience d’un problème global et se demander : « Et si … ? ».

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 2 - 29 avril 2021

Formation

Une INSA à la COP 22 !

Chaimaa Elmkadmi, élève-ingénieure en 5e année au Département Génie Energétique et Environnement de l’INSA Lyon, s’est envolée pour le Maroc dans le cadre d’un événement inscrit dans la COP 22, la plus grande conférence mondiale sur les changements climatiques.

Chaimaa Elmkadmi est actuellement à Marrakech pour participer à la conférence "International Renewable and Sustainable Energy Conference IRSEC 2016". Organisée à l'occasion de la COP 22, en partenariat avec l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), cette conférence rassemble des scientifiques de renommée internationale pour discuter des avancées technologiques et innovation dans le domaine des énergies renouvelables.

« Je participe à cet événement avec un article scientifique que j'ai rédigé à l'issue de mon stage d'initiation à la recherche à Singapour dans le laboratoire Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) à l’université de Singapour, NUS. Durant cette conférence, je vais assister aux présentations des travaux de différents chercheurs et doctorants, avant de présenter à mon tour mon travail de recherche concernant "l'optimisation de système solaire thermique pour applications industrielles à basse température " »

explique la jeune élève-ingénieure. Une intervention scientifique rendue possible grâce à sa formation en GEn. En effet, en fin de 4e année, les étudiants du département GEn de l’INSA Lyon ont l’opportunité de découvrir la recherche via un stage d’initiation de 5 mois qu’ils effectuent le plus souvent aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Australie. Chaimaa, elle, a choisi Singapour, et son implication au sein d’un laboratoire lui vaut aujourd’hui sa participation à la COP 22.

« C’est assez emblématique de voir une de nos étudiantes prendre part à ce grand sommet mondial qu’est la COP 22. Nous sommes très attachés à ce stage d’initiation qui permet de développer les compétences d’autonomie et d’initiative tout en étant une excellente opportunité de découvrir le monde de la recherche sans pour autant devenir chercheur une fois diplômé »

souligne Frédéric Lefèvre, directeur du département GEn de l’INSA Lyon. Un sentiment partagé par Chaimaa, ravie d’avoir élargi ses horizons.

« Le stage d'initiation à la recherche m'a permis de découvrir l'environnement de la recherche et ses méthodes. De plus, il m'a offert cette opportunité d'immersion dans le monde de la recherche à travers ma participation à des colloques de chercheurs dans les énergies et la rédaction d'un article scientifique qui sera publié »

conclut Chaimaa Elmkadmi.