Recherche

L’intégrité des turbopompes d’Ariane 6 simulée et testée à l'INSA Lyon

Elle a décollé le 9 juillet dernier, depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane Française : Ariane 6, très attendue tant par la communauté scientifique que le grand public, incarne un enjeu stratégique majeur pour l’Europe dans la conquête spatiale. Développé depuis près d’une décennie, le lanceur est le fruit de recherches pointues et de collaborations scientifiques d’envergure, auxquelles des membres du LaMCoS1 ont pris part.

Grâce à un logiciel de modélisation de dynamique de machines tournantes embarquées, complété par un excitateur multiaxial - dispositif expérimental unique dans la recherche académique nationale, le comportement dynamique de turbopompes du moteur d’Ariane 6 a été analysé sous excitations similaires aux conditions de lancement de la fusée. Cette collaboration étroite le CNES, ArianeGroup et le LaMCoS contribue à garantir la performance et la robustesse ded turbopompes du lanceur.

Du travail d’orfèvre, à l’échelle d’un vaisseau

Au cœur de la version 62 du lanceur européen se trouve deux éléments cruciaux à la bonne réussite du décollage : les turbopompes. Situées de chaque côté de l’organe central de l’appareil, le moteur Vulcain, les turbopompes sont chargées de pressuriser les ergols, ses carburants et comburants composés d’hydrogène et d’oxygène liquides, avant leur injection dans la chambre de combustion. La turbopompe remplit ainsi deux fonctions : d'une part, elle assure l’alimentation en ergols, en garantissant une combustion optimale dans le réacteur. D'autre part, elle maintient la pression dans les réservoirs pour assurer la continuité du flux, même lors des différentes phases du vol. Une gestion, qui se doit d'être fine, lorsque près de 150 tonnes d'ergols se consument en quelques minutes pour propulser la fusée vers l'espace. Le rôle de la turbopompe est essentiel, car la poussée dépend directement de la pression des ergols injectés : le comportement, notamment dynamique de chaque machine doit être vérifié.

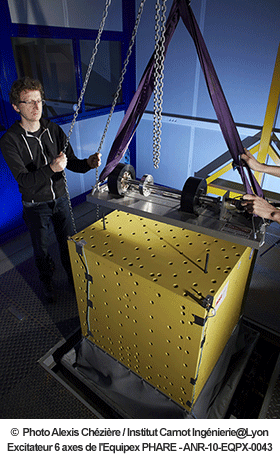

« Le décollage d’un lanceur comme Ariane 6 implique des sollicitations variées, induisant de nombreux phénomènes non-linéaires. Pour fonctionner de manière sûre, le comportement dynamique des structures doit être calculé et testé, travail que nous avons réalisé grâce à PHARE-3, l’excitateur 6 axes dont nous disposons à l’INSA Lyon, via l’Equipex PHARE », indique Éric Chatelet, maître de conférences au LaMCoS en charge de cet équipement.

L’Equipex PHARE : l’expert des forces tournantes

« PHARE » pour « Plateforme macHines tournantes pour la mAîtrise des Risques Environnementaux ». Installée à l'INSA Lyon, cette plateforme d’essais de grandes capacités fait partie de l’Equipex PHARE dont l’objectif est d’aider à l’élaboration de machines tournantes du futur. Ainsi, les bancs d’essais Phare-1 et Phare-2 installés à l'École Centrale Lyon et Phare-3 à l'INSA Lyon sont dédiés à l’analyse des phénomènes vibratoires, aéroélastiques et aéroacoustiques pour élaborer des turbomachines et des moteurs performants, durables et fiables. « L’excitateur multiaxial Phare-3, unique dans la recherche publique française, est capable de rejouer des excitations que subissent les structures par leur base. En répliquant des signaux multiaxiaux pré-enregistrés ou forfaitaires, il éprouve les machines tournantes avec des excitations représentatives des conditions réelles d’utilisation. Pour les industriels, ce type de test en laboratoire offre un grand avantage, car il ne mobilise pas le véhicule, réduit donc les coûts, et limite les risques car niveaux et fréquences d’excitation sont pilotés et progressifs », explique Régis Dufour, professeur à l’origine du projet PHARE-3.

L’excitateur multiaxial PHARE-3 est un des trois bancs d’essais de l’Equipex PHARE dont l’objectif

est d’élaborer les machines tournantes du futur en éprouvant leur intégrité sous environnements extrêmes.

Les turbopompes sur le banc d’essai

Un des grands défis des constructeurs de machines tournantes est de concilier rendement et hauts régimes de fonctionnement. Cependant, ces systèmes pourvoyeurs de fortes excitations voient leur intégrité fragilisée et des risques de défaillances sont induits par les niveaux vibratoires trop élevés. Grâce à l’excitateur multiaxial, le LaMCoS cherche donc à prévoir le niveau des réponses dynamiques des machines tournantes. Isolé du sol grâce à un massif d’isolation sismique, l’excitateur hydraulique à six axes est capable de produire des mouvements combinés et simultanés de translation et de rotations. « Nous cherchions à reproduire les spectres forfaitaires auxquels pouvaient être soumis les équipements embarqués. Nos essais ont d’abord débuté sur une preuve de concept AdRoK, disposant d’une architecture similaire à celle d'une turbopompe pour valider les simulations numériques calculées avec AdViSOR, le code de calcul aux Eléments Finis développé. Par la suite, une campagne de tests a été lancée sur un prototype identique à celui devant équiper Ariane 6 », poursuit le maître de conférences.

Yvon Briend, d’abord doctorant dans le cadre du Labcom ANR-PME AdViTAM qui alliait la société AVNIR Engineering au LaMCoS, puis post-doctorant dans la collaboration CNES-ArianeGroup-LaMCoS, a été la clé de voûte dans le développement de la preuve de concept AdRoK et du code de calcul AdViSOR. « Ses travaux, alliant modélisations et expérimentations, ont largement contribué à l’analyse de l’intégrité des machines tournantes embarquées dans le lanceur et apporté une belle brique scientifique et technologique au succès du lancement d’Ariane 6 », ajoutent les encadrants.

Aujourd’hui, Yvon Briend est ingénieur R&T turbomachines sur le site de Vernon d'ArianeGroup SAS.

- Equipex PHARE-3 : Convention ECL-ANR et ECL-INSA Lyon. Régis Dufour, Eric Chatelet. 2011-2021.

- Labcom ANR – PME AdViTAM. Convention INSA Lyon – ANR. Novembre 2017-Novembre 2021.

o AVNIR Engineering : Christophe Ulrich, Sophie Baudin.

o LaMCoS : Eric Chatelet, Régis Dufour, Marie-Ange Andrianoely (IR CNRS), Franck Legrand (IE CNRS), Yvon Briend (Doctorant).

- Post-doc (24 mois). Convention INSAVALOR-CNES-ArianeGroup-LaMCoS. Décembre 2021-Décembre 2023.

o CNES : Giuseppe Fiores

o ArianeGroup SAS : Giampierro Pampolini

o LaMCoS : Régis Dufour, Eric Chatelet, Marie-Ange Andrianoely (IR CNRS), Franck Legrand (IE CNRS), Yvon Briend (Post-Doctorant)

- Convention ArianeGroup-INSAVALOR. Test d’une Turbopompe. Septembre 2024.

o ArianeGroup : Giampierro Pampolini, Yvon Briend

o LaMCoS : Eric Chatelet.

[1] UMR5259 CNRS Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL)

Crédit ArianeGroup SAS

Recherche

Un lubrifiant solide adapté à l’air comme au vide spatial

Il n’existait jusqu’alors aucun lubrifiant capable de protéger les mécanismes spatiaux en toutes circonstances. Après plus de dix ans de travaux collaboratifs avec plusieurs acteurs impliqués dans la tribologie en ambiance spatiale dont le CNES1, des chercheurs du LaMCoS2 de l’INSA Lyon ont vu leurs résultats de recherche prendre forme. Du décollage à la mise en orbite, en passant par l’air et le vide, leur prototype semble résister à toutes les conditions. Explications.

Dans l’espace, l’énergie est une denrée rare. Puisqu’il n’existe pas de moyen de faire le plein de son engin et que les panneaux solaires ont une capacité limitée, l’énergie utilisée pour chaque mouvement compte. Pour minimiser sa consommation, la lubrification de ces mécanismes est alors optimisée. Seulement, dans le vide spatial, les matériaux utilisés à cette fin n’ont pas le même comportement que sur Terre. Un lubrifiant insuffisamment maîtrisé sous air et sous vide peut même faire échouer toute une mission. « Dans les années 80, des satellites ont été lancés dans l’espace sans jamais n’avoir pu déployer leurs panneaux solaires car le lubrifiant n’avait pas supporté l’enchaînement des tests en salle blanche sur Terre, puis les vibrations du lancement et enfin les conditions de l’espace. Ces satellites se sont alors avérés inutilisables ! », explique Aurélien Saulot, professeur des universités au LaMCoS.

Le MoS2 est le lubrifiant de référence dans le domaine. Également appelé « bisulfure de molybdène », ce matériau (poudre ou dépôt mince) utilisé comme « troisième corps » solide, n’est en réalité pas le plus fiable qui soit. « Le MoS2 perd significativement ses propriétés lubrifiantes en présence d’humidité. Cette dernière est difficile à contrôler par exemple lors des phases d’assemblage et d'essais en salle blanche. Nous avons donc cherché à synthétiser un troisième corps plus stable quel que soit l’environnement (air humide, ultra-vide..) : une solution avec un coefficient de frottement maîtrisé et stable, pour minimiser la consommation d’énergie des mécanismes spatiaux et ainsi accroître leur durée de vie », ajoute le chercheur.

Alors comment améliorer les propriétés de ce bisulfure pour qu’il résiste aux conditions extrêmes du vide spatial ? Les chercheurs, réunis sur le projet, ont parié sur le dopage du MoS2 par un additif métallique inédit au vu de ses propriétés tribologiques. « Tous les matériaux qui avaient été testés avaient de bons résultats soit sous air, soit sous vide. Nous avons misé sur le dopage du MoS2 par du tantale (Ta) dont le comportement s’est avéré particulièrement homogène dans les deux conditions. » Déposé en couches successives sur une épaisseur micrométrique et grâce à un procédé en phase vapeur (PVD), les chercheurs trouvent la composition et la microstructure optimale. Le premier prototype, testé sur des mécanismes réels, a déjà montré son efficacité pendant toutes les phases d’utilisation. Les résultats ont d’ailleurs été publiés dans la revue internationale Advanced Functional Materials et fait l’objet d’un dépôt de brevet.

Alors comment améliorer les propriétés de ce bisulfure pour qu’il résiste aux conditions extrêmes du vide spatial ? Les chercheurs, réunis sur le projet, ont parié sur le dopage du MoS2 par un additif métallique inédit au vu de ses propriétés tribologiques. « Tous les matériaux qui avaient été testés avaient de bons résultats soit sous air, soit sous vide. Nous avons misé sur le dopage du MoS2 par du tantale (Ta) dont le comportement s’est avéré particulièrement homogène dans les deux conditions. » Déposé en couches successives sur une épaisseur micrométrique et grâce à un procédé en phase vapeur (PVD), les chercheurs trouvent la composition et la microstructure optimale. Le premier prototype, testé sur des mécanismes réels, a déjà montré son efficacité pendant toutes les phases d’utilisation. Les résultats ont d’ailleurs été publiés dans la revue internationale Advanced Functional Materials et fait l’objet d’un dépôt de brevet.

Avant d’être véritablement utilisé dans l’espace, le nouveau lubrifiant devra passer encore quelques tests, pour s’assurer de son comportement en conditions réelles. L’équipe s’attachera à trouver un « optimum », notamment grâce au tribomètre « Pedeba » du LaMCoS, un appareil capable de recréer des conditions spatiales, depuis le campus de la Doua. « Ce nouveau lubrifiant, déposé grâce à nos collègues du LIST au Luxembourg, sera testé et caractérisé à l’échelle élémentaire au LaMCoS et au Femto-ST puis sur des composants standards tels que des roulements à billes au CNES en France. Ces derniers sont souvent utilisés, par exemple sur les antennes de pointage de communication de satellites qui sont en perpétuel mouvement, et ont besoin d’une durée de vie très longue. Ça sera donc un bon indicateur d’efficience tribologique. »

Il faudra donc encore quelques années avant de voir les mécanismes spatiaux équipés de ce nouveau lubrifiant révolutionnaire. L’aventure continue pour les chercheurs du LaMCoS, du CNES, du LIST, de l’Institut FEMTO-ST et de l’Université de Toronto, toujours en lien étroit. « Le tissu collaboratif est capital dans la conquête spatiale et pour la partie tribologique, le LaMCoS peut apporter sa pierre à l’édifice », conclut Aurélien Saulot.

[1] Centre National des Études Spatiales

[2] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (CNRS/INSA Lyon/UdL)

Sciences & Société

Objectif Mars - Conférence de Cathy Quantin-Nataf

OBJECTIF LUNE 1 OBJECTIF, 2 PLANÈTES, 3 SPÉCIALISTES

Cathy Quantin-Nataf est Professeure à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et chercheure au Laboratoire de Géologie de Lyon

Pourquoi sommes-nous si fasciné par Mars ? Mars concentre en effet toutes les attentions tant son destin pourrait avoir été lié à ses débuts à celui de notre planète. En 2020, deux missions de robots explorateurs sont prévues à la surface de Mars : l'une européano-russe, Exomars et l'autre Américaine, Mars2020. Ces deux missions ont pour objectifs de chercher des traces de vies sur Mars.

Pourquoi cherche-t-on des traces de vie sur Mars ? Où ces robots vont-ils atterir et que vont-ils faire ?

Additional informations

-

Rotonde INSA Lyon - 20 avenue des Arts - 69100 Villeurbanne

Keywords (tags)

Vie de campus

Objectif Lune à l’INSA Lyon

En cette année anniversaire des premiers pas de l’Homme sur la Lune, l’INSA Lyon a monté toute une programmation d'événements pour célébrer la conquête spatiale. L’occasion de passer des messages aux futurs diplômés dans un contexte actuel où l’enjeu serait bien de sauver la planète.

50 ans. Cinquante années se sont écoulées depuis que l’Humanité a retenu son souffle, des minutes durant, devant son téléviseur ou à l’écoute de son transistor. Le temps suspendu, elle gardera, imprimée à jamais dans sa mémoire, l’image folle de Neil Armstrong posant le pied sur la Lune.

50 ans plus tard, l’heure est à la célébration. À l’INSA Lyon, l’occasion de fêter l’anniversaire des possibles humains et technologiques s’est présentée comme une évidence, pour se souvenir mais pas seulement.

« Je ne peux pas m’empêcher de faire une corrélation entre la société d’alors et celle d’aujourd’hui. Les défis climatiques que nous connaissons sont un enjeu qui fait écho à celui de la conquête spatiale. Et dans ces contextes, l’ingénieur a un rôle éminemment clé » souligne Fabrice Ville, directeur adjoint au département Génie Mécanique de l’INSA Lyon et chercheur au Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures. Passionné par le spatial, il a souhaité partager, en lien avec le service culturel de l’INSA Lyon et la Bibliothèque Marie Curie, sa fascination pour la conquête du ciel avec la communauté INSA et notamment avec les élèves-ingénieurs.

Dans une actualité où il faudrait faire preuve d’audace, de témérité et de créativité pour relever tous les défis, il voudrait rappeler qu’en 1969, « ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».

« C’était une période dingue, en pleine guerre froide où l’URSS passe son temps à humilier les États-Unis en matière de conquête spatiale. Et puis, il y a le discours de Kennedy qui vient tout chambouler lorsqu’il annonce qu’avant la fin des années 60, les États-Unis enverront un homme sur la Lune et le feront revenir. On est en septembre 62, les Russes ont déjà Spoutnik et Gagarine… Le ton est donné ! »

Tout est à inventer. La course s’engage pour ne plus s’arrêter, guidée par une contrainte énorme : l’incertitude. La mission Apollo 11 va se dérouler et se solder par un succès grâce à de formidables coups de dés et de courses contre la montre. Le scénario est digne d’un film mais c’est bien la réalité. Et pour Fabrice Ville, les acteurs sont nombreux à se partager le haut de l’affiche. « Il y a les astronautes bien sûr, au calibre exceptionnel, mais il y aussi des ingénieurs qui ont conçu, modifié, solutionné pour aboutir. Ils ont pris des risques et sont sortis du cadre quand cela a été nécessaire. C’est ce que je voudrais que nos élèves-ingénieurs comprennent : le principe de précaution c’est bien, mais si on avait dû l’appliquer à la lettre à ce moment-là, la conquête spatiale n’aurait jamais eu lieu. Et aujourd’hui, face aux défis climatiques, il va falloir sortir du cadre ! »

Une bouffée d’oxygène et d’espoir pour les plus avertis, qui luttent contre le pessimisme ambiant lié aux résultats désastreux rapportés par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) dans son dernier rapport. Il faut des aventurières et des aventuriers pour sauver l’Humanité.

Programme complet Objectif Lune