Sciences & Société

[Conférence] Comment communiquons-nous à l'ère du numérique ?

Conférencier : Fabrice Valois, professeur des Universités à l’INSA Lyon, membre de l’équipe Inria Agora

Sur inscription.

Au cours de cette conférence, sera proposé un panorama des technologies de communications, depuis leur avènement dans la deuxième partie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Fabrice Valois tentera d'expliquer les principes fondamentaux des technologies ancrées dans nos quotidiens, telles que Internet ou les réseaux cellulaires. Il abordera les principaux acteurs qui s'occupent de faire transiter nos messages, mais qui peuvent aussi contrôler (voire bloquer) nos informations.

Información adicional

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6750

-

salle TD 201 - Bibliothèque Marie Curie

Palabras clave

Últimos eventos

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Desde 16 Hasta 17 Jul

Formation

"Il faut développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs"

Il apparaît aujourd’hui évident que le numérique bouleverse l’ensemble des domaines de la société ; une omnipotence qui transforme en profondeur nos existences et dont les enseignants investis dans l’évolution de la formation se sont saisis, avec deux objectifs : transformer la pédagogie pour consolider une culture minimale sur l’outil et développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon.

Au sein du groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique », la réflexion est partie du constat suivant : qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de production logicielle ou d’appareils digitaux, les outils du numériques sont principalement créés par des ingénieurs. Il est donc urgent, au-delà de former les futurs professionnels à la maîtrise proprement technique, de leur faire entrevoir les réalités sociétales et philosophiques qui s’y rattachent. Lionel Morel, enseignant-chercheur au département informatique et laboratoire CITI, et David Wittmann, enseignant au centre des Humanités sont tous deux animateurs du groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique ». Dans cet entretien, ils résument les travaux menés pour intégrer ces enjeux à la formation INSA.

Lorsque l’on parle d’enjeux environnementaux du numérique, le premier « impact » criant se rapporte souvent à la réalité matérielle des objets. Cependant, les propositions et les objectifs pédagogiques établis par le groupe de travail veulent aller plus loin.

Lionel Morel : Environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liés au numérique. Le mythe du numérique « propre » ayant largement investi l’inconscient collectif, il est nécessaire de les former à développer des outils pour évaluer, contrôler et réduire l’impact du matériel numérique. Cependant, il est tout aussi indispensable de les initier à déconstruire ce mythe. Les effets d’une utilisation massive du numérique ne sont pas seulement matériels. Un objet technologique a des effets indirects et modifie une activité humaine en induisant des effets sur la société ; souvent, cet aspect n’est pas intégré par la personne qui conçoit ces objets numériques. À travers nos réflexions avec le groupe de travail, nous avons souhaité dépasser le cœur technologique et technique, et élargir le champ de l’acculturation de nos étudiants jusqu’à la politique, l’éthique et le juridique. L’ambition est de leur offrir une vision globale des enjeux engagés par le numérique. Nous voulons faire prendre conscience que la technologie n’arrive pas ex-nihilo ; elle est en interaction avec les sociétés humaines.

Vous avez ainsi débuté l’élaboration d’une méthodologie permettant d’aborder les enjeux environnementaux et sociétaux du numérique dans les enseignements, « à partir du réel ». En quoi consiste-t-elle ?

Lionel Morel : Une phase exploratoire assez conséquente a été nécessaire pour aboutir à une première ébauche de méthode pédagogique, avec une vision « en oignon ». L’idée principale est de mettre en évidence les impacts et les imaginaires sous-jacents, à partir d’un objet technique du réel. Prenons l’exemple de la vidéo-surveillance : les enjeux techniques sont ceux de la fabrication d’une caméra, de l’utilisation efficace et optimisée des données produites. Mais le déploiement de cette même technologie ne s’arrête pas aux enjeux techniques : il peut interroger le modèle économique des entreprises développeuses ou les potentiels lobbys impliqués. Ensuite, il comporte des dimensions éthiques et juridiques auxquelles il faut répondre : par exemple, la question des droits d’accès aux informations personnelles ou le droit à l’image. La couche supérieure de la réflexion peut porter sur les ressources nécessaires, le renouvellement du matériel défectueux, ses coûts écologiques… Enfin, la dernière couche s’intéresserait aux imaginaires liés à l’objet technique en lui-même. Pour le cas de la surveillance des populations, la littérature ou les médias internationaux en regorgent… Une fois ce travail réalisé, idéalement, il faudrait faire le travail dans le sens inverse, en faisant de la dernière couche, la plus importante : vers quel imaginaire voudrait-on aller ? C’est déconstruire pour mieux reconstruire.

Le groupe de travail a identifié quatre imaginaires très caractéristiques des manières usuelles et populaire de se rapporter au numérique. Quels sont-ils ?

David Wittmann : Effectivement, on pourrait croire que le fonds de commerce de la littérature dystopique ne dépasserait pas les pages des romans ni les écrans de cinéma, pourtant, les imaginaires du numérique sont très ancrés dans l'inconscience collective. Le premier se rapporte à l’immatérialité : c’est un mythe qui laisse penser que le numérique est propre et qu’il n’a pas d’impact environnemental. Le second se rapporte à l’immédiateté et consiste à considérer que le numérique permet de faire et d’avoir tout, dans l’instant. C’est d’ailleurs une notion qui camoufle totalement les médiations bien humaines qui nous permettent d’accéder aux applications comme les travailleurs de l’ombre, les modérateurs de contenus ou même les préparateurs de commande. Le troisième imaginaire est celui de la neutralité : penser que les algorithmes sont immunisés des biais humains et des jugements moraux. Pourtant, derrière les algorithmes, il y a des programmeurs et des organisations qui portent, en conscience ou non, des idées et des valeurs morales. Le dernier mythe que nous souhaiterions aborder est celui de l’absolue nécessité de la technologie numérique : souvent présenté comme solution à tous les maux, le numérique fait l’objet d’un grand récit solutionniste qui traverse notre société et évite d’interroger la réalité des besoins ou de contester l’efficacité du numérique face à des solutions plus traditionnelles.

Ces quatre grands mythes seront une base pour développer l’esprit critique des étudiants. Ce faisant, les futurs ingénieurs seront plus à même de construire des outils numériques socialement et écologiquement responsables, et seront aussi armés, en tant que citoyens, pour adopter une attitude réflexive et critique, et pour prendre part aux différents débats qui animent nos sociétés.

L’approche développée par le groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » propose également d’enseigner les concepts à la base de la pensée algorithmique. Pour quelles raisons ?

David Wittmann : Il y a, à la base de la pensée algorithmique, l’idée qu’un problème, quel qu’il soit, peut être résolu par une machine qui sait lire et exécuter des commandes. Cependant, pour formaliser le problème, il faut en créer un modèle abstrait pour espérer que la machine le résolve. L’abstraction permet l’efficacité pratique, mais elle porte aussi en elle le germe d’une réduction de la complexité, en particulier du social. Il existe un caractère universel dans le numérique, qui prétend qu’une machine pourrait tout faire. Un raccourci se joue ici : on imagine que tout problème peut être résolu par un ordinateur ou une application numérique et par extension, par la technologie. Mais les informaticiens savent très bien qu’il y a des limites, des problèmes qui ne peuvent être résolus de manière exacte, par une machine. Faire comprendre cela à nos étudiants amène à les faire se questionner sur la différence entre innovation numérique et progrès social. Pour chaque objet numérique, il faut que l’ingénieur qui fait l’innovation se pose la question de savoir quelle est la société qui se construit à travers cet objet et si nous voulons d’une telle société. Quelle forme de vie, quelle humanité construisons-nous à travers les techniques que nous mettons en œuvre ?

Le groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » est composé de huit membres actifs : Frédérique Biennier (IF), Adina Lazar (BS), Lionel Morel (IF), Céline Nguyen (CDH), Christine Solnon (IF), Jean-François Tregouet (FIMI), Erin Tremouilhac (CDH) et David Wittmann (CDH).

Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon

Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :

▪️ Anthropocène et climat

▪️ Énergie

▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact

▪️ Enjeux du vivant

▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?

▪️ Calcul numérique

▪️ Sciences des données et intelligence artificielle

▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

INSA Lyon

L’ingénieur, trop silencieux dans le débat public ?

Le terme « débat » traîne avec lui, un je-ne-sais-quoi qui agace. Serait-ce dû à ces souvenirs de repas de familles où souvent, la loi de celui qui crie le plus fort est élue la meilleure, à contrecœur ? Et pour cause : dans les dictionnaires le mot « débattre » est souvent défini comme « une lutte vigoureuse ».

Au sein de la société, le débat public peut prendre plusieurs formes : celui encadré par la loi, organisé avec des citoyens comme l’initiative du Grand Débat National en 2019 mais dont on déplore le manque de retombées concrètes ; le débat public c’est aussi celui qui est quotidiennement interrogé par les médias et sur les réseaux sociaux, porté par tous les acteurs de la société civile, citoyens, associations, syndicats… Au sein du débat démocratique, les ingénieurs semblent souvent aux abonnés absents. Une forme de pudeur qui ne devrait pas être pour trois ingénieurs INSA : Isabelle Huynh, Florent Guignard et Jean-Michel Longueval ont choisi de faire avancer le débat à travers leurs activités associative, médiatique et politique.

Débattre pour ne pas se battre

« J’ai remarqué que le mot ‘débat’ avait une connotation extrêmement négative », amorce Florent Guignard, fondateur du journal Le Drenche et ingénieur INSA. « On l’associe rapidement à la colère et on confond souvent polémique et débat. Là où la première fait appel à nos émotions, le débat devrait uniquement faire appel à la raison. » Les médias et les réseaux sociaux, dont les modèles économiques sont basés sur l’engagement émotionnel, semblent avoir pris le monopole dudit débat public. Sur les plateaux TV, on choisit des orateurs pour leurs positions, connues à l’avance et l’on organise une bataille d’avis d’experts. « C’est la course à la meilleure réplique qui fera le maximum d’audience ou de clics. D’ailleurs ces fameux experts sont souvent toujours les mêmes et on ne leur fait plus vraiment confiance », déplore Florent Guignard. Seulement, certains sujets complexes comme les sujets scientifiques et techniques, demandent du temps et sont très peu adaptés au paysage médiatique d’aujourd’hui. « Il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs dans les médias et pourtant sur les questions technologiques, on a besoin d’ingénieurs pour apporter de la matière au débat », ajoute Florent.

« J’ai remarqué que le mot ‘débat’ avait une connotation extrêmement négative », amorce Florent Guignard, fondateur du journal Le Drenche et ingénieur INSA. « On l’associe rapidement à la colère et on confond souvent polémique et débat. Là où la première fait appel à nos émotions, le débat devrait uniquement faire appel à la raison. » Les médias et les réseaux sociaux, dont les modèles économiques sont basés sur l’engagement émotionnel, semblent avoir pris le monopole dudit débat public. Sur les plateaux TV, on choisit des orateurs pour leurs positions, connues à l’avance et l’on organise une bataille d’avis d’experts. « C’est la course à la meilleure réplique qui fera le maximum d’audience ou de clics. D’ailleurs ces fameux experts sont souvent toujours les mêmes et on ne leur fait plus vraiment confiance », déplore Florent Guignard. Seulement, certains sujets complexes comme les sujets scientifiques et techniques, demandent du temps et sont très peu adaptés au paysage médiatique d’aujourd’hui. « Il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs dans les médias et pourtant sur les questions technologiques, on a besoin d’ingénieurs pour apporter de la matière au débat », ajoute Florent.

Le silence historique de l’ingénieur

Comment expliquer le faible poids des ingénieurs dans le discours public par rapport à d’autres catégories professionnelles ? Historiquement, les ingénieurs ont assez peu été appelés à exprimer leurs opinions, leurs valeurs et leurs jugements. Ce sont des fonctions qui s’exercent dans l’action. Mais de plus en plus, les nouvelles générations d’ingénieurs ont le besoin de la réflexion sur leurs travaux.

« Il existe une forme de discrétion ou une autocensure chez les ingénieurs et en tant qu’ingénieure, je me reconnais dans cette façon de ne pas être le fauteur de trouble. L’ingénieur n’est pas seulement un technicien car il fait des choses qui changent la vie des citoyens et amène la société dans une direction. Fabriquer des produits, c’est politique, par défaut », explique Isabelle Huynh, ingénieure INSA et fondatrice de l’association La Clavette. Si l’ingénieur exerce une influence non-négligeable sur l’évolution de la société, pourquoi n’ose-t-il pas prendre la parole ? Que pense-t-il des modifications engendrées par son travail ?

La légitimité de l’expert, dans son champ de compétences

« C’est une force que de savoir s’abstenir de parler quand on ne sait pas. Mais quand on sait, il est important de partager sa connaissance car les silences laissent trop souvent le champ libre à des discours moins instruits qui polluent le débat », note Florent Guignard qui a fondé son journal, en partant d’un constat paradoxal. « Je suis tombé un jour sur un sondage à propos du gaz de schiste. On posait la question aux Français : ”êtes-vous pour ou contre le gaz de schiste”. Il y en avait 80% contre, 15% pour et 5% sans opinion. Ensuite, on leur demandait s’ils étaient capables d’expliquer ce que c’était. Et là, il n’y avait plus que 14% des gens qui répondaient oui. Peut-on avoir une réelle opinion sans avoir les connaissances sur le sujet ? Je ne crois pas. » Pour Florent, c’est en essaimant la connaissance matérielle et objective, que l’ingénieur aurait le pouvoir de rééquilibrer les symboliques qui collent à la science et à la technique.

La connaissance objective pour alimenter le débat

« L’enjeu du partage des connaissances est important dans cette affaire. La technique n’est pas toujours comprise par la société civile et l’ingénieur a une mission d’expliquer ce qu’il fabrique. C’est une des raisons pour lesquelles je défends ‘des outils conviviaux' au sens de Ivan Illich1 qui consistent à fabriquer des objets que les citoyens puissent comprendre et s'approprier », explique Isabelle Huynh, également co-fondatrice de l’Institut Transitions. Partager ses connaissances, expliquer ce qu’il est techniquement faisable ou non, imaginer le futur à partir de projections… La fonction d’ingénieur a donc beaucoup à offrir pour alimenter le débat public. Plus encore, il doit œuvrer à séparer la science de l’opinion. « On se retrouve dans un paradoxe où certains faits scientifiques sont discutés et sont traités comme des opinions. Bien sûr, ça n’est pas à l’ingénieur d’imposer la société qu’il veut, mais il peut aider la société civile à faire la différence entre ce qui revient à l’expertise et aux décisions politiques », exprime le fondateur du Drenche.

Former les ingénieurs au débat public

S’il y a une opinion que les deux ingénieurs INSA partagent, c’est le déficit sur la formation au débat en études d’ingénieurs. Jean-Michel Longueval, ingénieur INSA et Vice-Président de la Métropole de Lyon rejoint le point de vue. « Je suis entré en politique par goût pour l’intérêt général et le service public et mon expérience me fait croire qu’il est important d’inciter les ingénieurs à être élus pour apporter un regard scientifique et technique au cœur des instances de décisions », annonce-t-il. « Intéresser les citoyens aux dimensions techniques d’un problème demande de la pédagogie ; ça ne s’improvise pas. Il faut leur donner les outils pour pouvoir être à l’aise dans la conduite de débat et de discussion », ajoute l’ancien Maire de Bron. Au sein de l’INSA Lyon, plusieurs espaces d’enseignements offrent la possibilité de aux étudiants de développer leur capacité d’argumentation et l’expression de son point de vue. Par exemple, les cours à la carte comme ceux intitulés « éloquence et argumentation », « se connaître et connaître les autres », « prospective et citoyenneté » ou « responsabilité sociale de l’ingénieur » sont autant d’occasion qui peuvent leur permettre de s’initier au débat public.

S’il y a une opinion que les deux ingénieurs INSA partagent, c’est le déficit sur la formation au débat en études d’ingénieurs. Jean-Michel Longueval, ingénieur INSA et Vice-Président de la Métropole de Lyon rejoint le point de vue. « Je suis entré en politique par goût pour l’intérêt général et le service public et mon expérience me fait croire qu’il est important d’inciter les ingénieurs à être élus pour apporter un regard scientifique et technique au cœur des instances de décisions », annonce-t-il. « Intéresser les citoyens aux dimensions techniques d’un problème demande de la pédagogie ; ça ne s’improvise pas. Il faut leur donner les outils pour pouvoir être à l’aise dans la conduite de débat et de discussion », ajoute l’ancien Maire de Bron. Au sein de l’INSA Lyon, plusieurs espaces d’enseignements offrent la possibilité de aux étudiants de développer leur capacité d’argumentation et l’expression de son point de vue. Par exemple, les cours à la carte comme ceux intitulés « éloquence et argumentation », « se connaître et connaître les autres », « prospective et citoyenneté » ou « responsabilité sociale de l’ingénieur » sont autant d’occasion qui peuvent leur permettre de s’initier au débat public.

L’ingénieur peut donc apporter une pierre à l’édifice qu’est le débat démocratique. « Au même titre que tous les citoyens, l’ingénieur devrait avoir un vrai positionnement et agir selon ses convictions. Bien sûr, il ne s’agit pas de considérer son avis comme plus haut que celui d’un autre, mais bien de respecter la posture de la science et la technique, objectives. De son côté, il y a une mission à laquelle il devrait s’attacher, c’est de toujours faire la différence entre son opinion et son expertise technique et scientifique. Son rôle n’est pas d’influencer, mais de donner les éléments indispensables à la prise d’une décision ou d’un choix », conclut Isabelle Huynh.

[1] Ivan Illich (1926-2022) dénonce la servitude née du productivisme, le gigantisme des outils, le culte de la croissance et de la réussite matérielle. Il oppose à la « menace d’une apocalypse technocratique » à la « vision d’une société conviviale ».

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 6 - 19 mai 2022

Formation

INSAVALOR : « Le train de la blockchain est en marche »

La blockchain s’est révélée au grand public par le bitcoin, une monnaie numérique cryptée qui a longtemps fait parler d’elle. Pour les entreprises, elle pourrait être un puissant vecteur d’efficacité et de sécurité. INSAVALOR, la filiale de valorisation de l’INSA Lyon, a nouvellement développé une offre de formation continue sur cette nouvelle technologie. Pour Rodolphe Bernard, directeur général d’INSAVALOR, il est encore temps de sauter dans le train. Interview.

Nodes, token, minage… La blockchain est un concept difficile à appréhender. À quoi sert-elle ?

C’est avant tout une technologie que l’on peut imager comme un grand registre décentralisé sur lequel sont enregistrées toutes les transactions des utilisateurs et dont la mise à jour est effectuée par le réseau lui-même. Le registre n’est pas contrôlé par une seule institution mais de façon collective par des « mineurs » qui jouent le rôle de modérateurs. Prenons l’exemple des paiements électroniques. Lorsque vous effectuez un paiement par carte bancaire, il y a un tiers de confiance qui arbitre la transaction : la banque. Elle vérifie que l’argent figure sur votre compte, la transfère sur le compte du vendeur et garde une preuve dans un registre de transactions centralisé. La banque est l’unique intermédiaire, arbitre et témoin de cet échange. Et vous la payez pour jouer ce rôle. Imaginez maintenant que cette transaction soit inscrite dans une blockchain : votre transaction est vérifiée par des mineurs, codée de façon anonyme, et inscrite dans le registre blockchain. Une fois enregistrée, elle demeure accessible à tous les membres du réseau. Le registre n’est pas hébergé sur un serveur central : chaque membre du réseau, également appelés « nœud actif » en possède une copie. Le tiers de confiance unique, ici la banque, disparait, au profit d’un protocole blockchain reposant sur une validation des transactions au travers d’une approche collaborative.

Pour quelles raisons INSAVALOR a souhaité se positionner sur cette thématique ?

INSAVALOR joue le rôle de passerelle entre les laboratoires de l’INSA Lyon et les acteurs du monde économique. Une part grandissante de nos formations et contrats de recherche industrielle concerne la science des données.

Blockchain et big data sont complémentaires : la première transforme notre façon de stocker et d'analyser les données tout en favorisant leur protection. Cela participe à diminuer la méfiance encore exprimée vis-à-vis du big data. Si la technologie blockchain demeure encore à ce jour difficile à comprendre, c’est qu’elle n’en est qu’à ses premiers pas. À l’image de ce qu’étaient les premiers protocoles internet, les vraies premières applications ne perceront que dans quelques années. Ce que nous souhaitons avec cette offre de formation continue, c’est permettre aux entreprises de comprendre et saisir les enjeux de cette technologie émergente grâce à l’expertise des laboratoires INSA, tel que le CITI1.

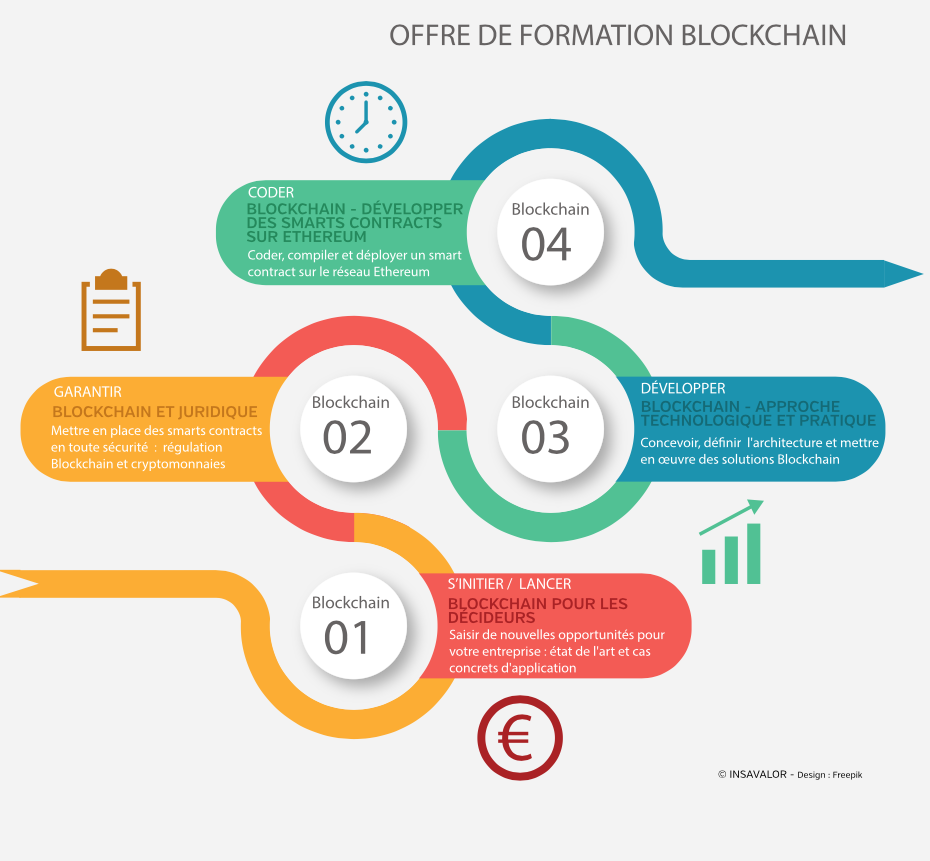

En quoi consiste l’offre de formation continue sur la blockchain proposée par INSAVALOR ?

Notre offre de formation a été construite afin de pouvoir répondre aux entreprises à chaque étape de développement de leur projet blockchain. Que vous soyez décideurs, juristes ou experts techniques, cette offre de formation s’appuie sur l’intervention de spécialistes de l’INSA Lyon et d’experts du domaine. Ainsi, dans une premier module de formation orienté « décideur », il s’agit de s’initier à cette nouvelle technologie, d’en mesurer les différents enjeux et d’appréhender de nouvelles opportunités pour son entreprise. L’approche technologique et pratique permet de concevoir des architectures et déployer des solutions basées sur la technologie blockchain, comme des smart contracts2. Enfin, le volet juridique aborde les problématiques de régulations internationales. Avec cette nouvelle offre de formation continue, nous nous adressons aux entreprises qui souhaitent devenir novatrices en la matière.

Située sur le Campus LyonTech - La Doua à Villeurbanne, INSAVALOR est la filiale de Recherche & Développement, Valorisation et Formation Continue de l’INSA Lyon. Promoteur actif de la recherche de l’INSA Lyon, INSAVALOR favorise les relations entre les laboratoires et les entreprises en quête de solutions technologiques, de compétences et de formations pour leurs projets innovants.

Plus d’informations sur la nouvelle offre de formation : La Blockchain, comment se former ?

1Centre d’Innovations en Télécommunications et Intégration de services

2Contrats intelligents qui exécutent automatiquement des conditions définies au préalable et inscrites dans une blockchain.

Recherche

La crème de la tech à Paris : IRIXYS aussi !

C’est à Paris qu’il faudra être du 24 au 26 mai prochains pour découvrir les innovations de demain ! Le salon Viva Technology se tient au parc des expositions de la Porte de Versailles et parmi les grands noms de la tech et de l’économie numérique mondiales se trouve IRIXYS, notre pépite franco-italo-allemande !

Viva Tech, c’est « the place to be » quand on est fan de nouvelles technologies. Pendant trois jours, dont un ouvert au grand public, 800 start-up du monde entier spécialisées dans le digital vont exposer tout ce qu’il y a de plus révolutionnaire en matière d’industrie du futur et de numérique. En tête d’affiche, 5 noms font sensation : Satya Nadella (Président Directeur Général de Microsoft), Virginia « Ginni » Rometty (Présidente Directrice Générale d’IBM), Mark Zuckerberg (fondateur et Président Directeur Général de Facebook), Dara Khosrowshahi (Président Directeur Général d’Uber) ou encore Éric Schmidt (Conseiller Technique et membre du Conseil d’Alphabet INC.)

80 000 personnes sont attendues Porte de Versailles pour cette édition 2018 d’un salon qui, en 3 années d’existence, est devenu incontournable pour tous les professionnels du secteur. IRIXYS y fera son entrée pour la première fois.

« Nous sommes très contents d’être à Viva Tech ! D’autant plus que notre présence a été sollicitée, ce qui signifie que nous sommes visibles et que nous avons été identifiés comme acteurs du marché ! » confie Lionel Brunie, co-créateur d’IRIXYS.

Une belle récompense pour cette pépite européenne qu’est IRIXYS, centre international de recherche et d’innovation spécialisé dans les systèmes numériques intelligents. Inauguré le 30 novembre 2016 à l’INSA Lyon, IRIXYS repose sur les forces de 3 pays : la France, avec l’INSA Lyon, l’Allemagne, avec l’Université de Passau, et l’Italie avec l’Université des Études de Milan.

Reposant sur un modèle original, IRIXYS inscrit ses forces dans 3 directions : la formation, la recherche, et l’innovation.

« Si nous voulons inventer le monde du futur, il faut des formations adaptées. La collaboration entre pays et établissements est une partie de la réponse. Avec notre double diplôme franco-allemand, nous avons conçu un programme d’enseignement avec ce qui se fait de mieux en Allemagne et en France dans notre domaine » explique Lionel Brunie. « Notre vision est globale : il n’est pas possible de faire de la recherche partenariale ou fondamentale sans étudiants, ce sont eux qui boostent la recherche. Nous avons donc intégré à IRIXYS un collège doctoral international et un PhD-Track (parcours en 5 ans ingénieur + doctorat). Mais à quoi sert un PhD-Track sans stratégie d’innovation ? IRIXYS, en restant une structure à taille humaine, cherche à faire vivre les idées, à faire émerger l’innovation à l’interface des compétences de nos trois équipes » ajoute Lionel Brunie.

Innover oui, mais dans quelle direction ? Dans un contexte où le numérique, le big data, l’intelligence artificielle ont bouleversé le monde, comment IRIXYS se positionne ?

« Nous avons une vraie responsabilité sociétale, citoyenne. Les technologies sur lesquelles nous travaillons changent le monde, le numérique change le monde, et cela pose des questions d’éthique. Nous sensibilisons nos ingénieurs et nos chercheurs à cela : nous voulons innover, mais pas à n’importe quel prix. »

IRIXYS a développé de nombreuses compétences et une expertise dans les domaines suivants :

- Big Data et informatique cognitive (« Cognitive Computing ») : analyse de grands volumes de données, recherche d’information, détection de fraudes, apprentissage (« machine learning »), aide à la décision, IA

- cybersécurité et protection de la vie privée : analyse de risques, confidentialité des données et des échanges, traçabilité, protection des données personnelles, protection contre les attaques

- systèmes distribués collaboratifs : blockchain, clouds-fogs, environnements mobiles, réseaux sociaux, Internet des Objets, entreprise intelligente (Industrie 4.0)

Plusieurs start-up sont déjà nées autour de ce jeune centre de recherche collaborative, créées par d’anciens doctorants ou post-doc. Elles seront présentes aux côtés d’IRIXYS sur le salon VivaTech, avec d’autres start-up lyonnaises partenaires : SiS (blockchain, détection de fraudes à l'identité numérique, partenaire d'un LabCom avec le LIRIS), Genki (blockchain, IoT), Datavalor (apprentissage, analyse de données), Boot_Start (Big Data, RI), Tilkee (documentique), Webcastor (video, metadonnées).

En participant au salon VivaTech, IRIXYS sera également présent aux côtés d’autres acteurs universitaires français et allemands en vue d’afficher la dimension stratégique des partenariats universitaires franco-allemands dans le domaine de l’industrie du futur et du numérique.