INSA Lyon

Retour sur la Journée Découverte de l'INSA Lyon 2025

Près de 5 300 participantes et participants réunis sur le campus et à distance ainsi que 150 personnels et 300 étudiants mobilisés pour l'organisation de la Journée Découverte de l'INSA Lyon, le samedi 8 février dernier. L'évènement hybride, mêlant présentiel et virtuel, a permis aux lycéens, étudiants et leurs parents de découvrir l'établissement sous tous les angles. Stands, conférences, témoignages et visites de campus offraient ainsi une immersion complète dans l'environnement d'une école d'ingénieur et toutes les clés pour envisager sereinement son avenir académique dans un monde en mutation.

Revivre l'évènement et revoir les conférences en replay.

Vie de campus

Dans les coulisses des 24 heures de l'INSA

À quelques jours de la 48e édition du festival des 24 heures de l’INSA, les équipes « orgas » se pressent pour finaliser l’arrivée de plusieurs milliers de participants. Courses, animations, concerts : l’ambiance folle des « 24 » dépasse depuis bien longtemps les frontières du campus de la Doua. Comment cet évènement est-il devenu aussi populaire, tant auprès des insaliens que des jeunes lyonnais ? « Grâce à l’investissement de ses membres et bénévoles, sans aucun doute », répondraient les orgas impliqués dans la grande aventure. Mais derrière cette grande famille de jeunes gens dévoués à l’organisation d’un des plus grands festivals étudiants de France, se cache une mécanique bien huilée, beaucoup de traditions et une forte culture de la transmission. Immersion au cœur des coulisses des 24 heures de l’INSA.

Qui aurait parié qu’un défi entre deux étudiants lancé il y a presque cinquante ans, deviendrait la coqueluche des festivals étudiants ? Depuis la première course lancée autour des résidences A et B, l’organisation a évolué au cours des dernières décennies ; désormais, près d’une centaine d’étudiants dévoués font vivre le festival des 24 heures de l’INSA, presque tout au long de l’année scolaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que devenir « orga » développe le sens de la contribution. « Une fois qu’on est entré dans la machine, on comprend que l’on va œuvrer pour un truc beaucoup plus gros que nous. Dès la première réunion, on s'aperçoit qu’il y a des règles bien précises à suivre, des traditions joyeusement ancrées et un niveau de rigueur très élevé. C’est rodé », explique l’un des membres du bureau actuel. Et pour cause, élaborer un festival accueillant près de 400 coureurs et 10 000 personnes par soir sur un campus, ne se sort pas du chapeau. « Chaque année, les membres du bureau et les organisateurs changent. Il y a quelque chose de très incrémental dans la façon de faire vivre l’association des 24h. Les passations de fin d’année sont primordiales. On se repose sur près de 50 ans d’expérience des anciens organisateurs, car on arrive souvent sans trop rien savoir faire ! Petit à petit, il faut trouver sa place. »

Le recrutement des bénévoles. (©24 heures de l’INSA)

Et pour trouver sa place dans l’organisation « des 24 », il ne faut pas chercher longtemps. Du maniement de la perceuse au développement de logiciels informatiques, en passant par l’art de l’intelligence émotionnelle, « aux 24h », les compétences des futurs ingénieurs sont mises à profit. Ainsi, dix commissions aux noms rocambolesques, sont chargées d’imaginer et mener à bien chaque trait en vue du week-end : la « Decom’ » est chargée de la décoration, les « pédales » sont en charge des courses, la « comsa » des services informatiques… « Le langage des 24h du côté des orgas est parfois un peu hermétique, il faut bien le reconnaître », avoue un membre du bureau. « Mais étonnamment, tout le monde a les mêmes références, on s’en aperçoit dès le premier jour : les membres ont déjà l’impression de se connaître depuis toujours, alors qu’ils se rencontrent pour la première fois ». Les origines de cette culture commune ? Des références transmises par « les anciens, qui parlent souvent plus fort » que les petits nouveaux, précise-t-il.

L’annonce des artistes aux membres est souvent un moment

d’émotion dans la vie de l’association. (©24 heures de l’INSA)

Si les traditions sont si fortes, c’est aussi pour maintenir l’esprit d’équipe et une cohésion au sein des orgas. Pour faire face à la charge de travail et maintenir l’implication des bénévoles tout au long de l’année, des rituels se sont progressivement mis en place. Ainsi, chaque mardi, les commissions se réunissent. Dans le local au pied de la résidence D, les étudiants amassés sur les canapés suivent pieusement le rituel. « Chaque CDC, la chef de com, commence par un bonsoir général. Puis chaque commission a sa petite tradition. Par exemple les chargés des courses doivent littéralement courir autour du bureau avant de débuter chaque assemblée. Et puis, il y a la coutume des surnoms aussi... ». Ainsi, au cœur du folklore « des 24 » : l’usage des pseudos fait loi. Attribués en référence à une anecdote ou une situation vécue, chaque membre se voit prêter un nom de scène dont la signification finit bien souvent emportée par le temps. « Souvent, on connaît plus les gens à travers leur surnom, que leur prénom. Cette tradition est tellement ancrée que même les roadbooks contiennent d’abord les surnoms des gens, puis leurs prénoms ». Sous leurs airs ingénus, ces petits rituels constituent en réalité la base d’une acculturation fondamentale pour la bonne réussite du festival des 24 heures. « Je crois que ces petits rituels ingénus en apparence, permettent aux équipes de faire connaissance et de prendre un peu de recul sur la fastidieuse tâche qu’est l’organisation d’un festival comme les 24 heures, en parallèle d’une formation d’ingénieur. C’est aussi ici que les premiers souvenirs se créent, c’est important », ajoute un membre.

Pendant « la semaine orga », les membres et bénévoles s’activent. (©24 heures de l’INSA)

Et puis lorsque le printemps éclot, la date se rapproche. Alors que le campus se vide pour les vacances de Pâques, les membres organisateurs et les bénévoles engagés se réunissent avant la dernière ligne droite, à l’occasion de « la semaine orga ». Point de repos avant le grand saut. « C’est le moment où l’on donne vie à toutes les idées qui auraient pu germer pendant l’année. On bricole, on peint, on scie, on nettoie, on répare, on affiche dans toute la ville…. Tout devient plus concret et l’excitation monte ! ». Et bricoler sous le soleil d’avril avec ses amis d’école peut parfois donner du vague à l’âme ou susciter une mélancolie heureuse. « Pendant la semaine orga, on voit l’ampleur de ce qu’il est possible de créer ensemble, en seulement quelques mois. Organiser les 24 heures de l’INSA est une aventure unique dans une vie. On peut vivre et ressentir des choses stressantes, joyeuses, émouvantes… Pendant ma première manifestation, l’année dernière, j’ai ressenti une énergie positive que je n’avais jamais ressenti dans ma vie; et j’en suis sortie grandie », confie une membre active.

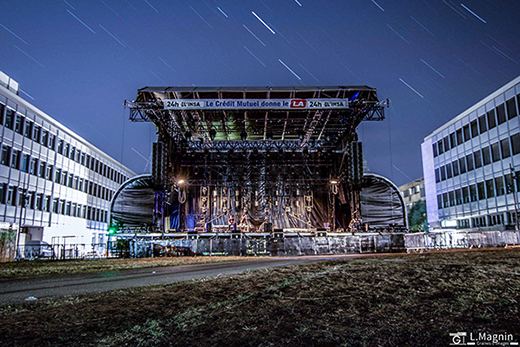

Chaque année, le visage du campus est transformé

par des structures scéniques impressionnantes. (©Luca Magnin/Graines d’Images)

Début mai, le visage du campus de l’INSA Lyon se verra transformé par les structures scéniques, les barrières et les arches gonflées au départ des courses. À leurs postes, les membres des 24 heures verront leur projet prendre vie. Dans le chalet backline, la centaine de bénévoles et techniciens craindra peut-être les imprévus de dernière minute comme une météo peu clémente, un artiste malade ou même une pandémie mondiale. Mais lorsque les balances retentiront dans les baffles du système son, les cœurs seront remplis d’excitation, d’adrénaline et de joie. Dès le vendredi soir, à 20h00 passées sur la fréquence radio des talkies-walkies, le message sera passé pour annoncer l’entrée des festivaliers. « Message à tous les orgas, ouverture de la zone, bon courage à tous et n’oubliez pas de vous amuser ». À partir de cette minute-là pour les orgas, chaque regard croisé avec l’un de ses pairs ne nécessitera pas de mot. « On se comprend d’un simple regard ».

Les « orgas » posent pour une photo souvenir. (©Luca Magnin/Graines d’Images)

Vie de campus

« Le BdE a été comme une grande famille, avec ses hauts et ses bas »

Elle a connu une bonne poignée de promotions d’élèves. Aux premières loges de l’animation de la vie de campus, Martine Ortega Goutarel a été la secrétaire administrative du bureau des étudiants pendant vingt-huit années. Arrivée au début des années 1990, elle a vu grandir le BdE de l’INSA Lyon, autant que chacun des membres qui l’ont composé et qui se sont succédés.

À la retraite depuis plusieurs mois, si elle observe désormais la profusion de la vie étudiante insalienne d’un peu plus loin, elle laisse à tous les élèves-ingénieurs ayant croisé sa route, un tendre souvenir qui court depuis presque trois décennies.

À l’été 1992, le BdE quitte ses locaux à la résidence H pour s’installer « au D ». Les membres du bureau décident d’engager une nouvelle secrétaire et c’est vous qu’ils choisissent. Vous souvenez-vous de cette époque ?

Absolument. J’avais postulé par le biais d’une annonce de l’ANPE1 et je n’avais pas vraiment d’idée sur l’endroit où je mettais les pieds. L’INSA, je connaissais de loin. Le premier jour, c’était le 2 novembre, j’étais un peu stressée. Cela faisait plusieurs années que je n’avais pas travaillé, ayant passé du temps à élever mes trois enfants. C’était une pagaille incroyable dans ce local ! La musique à fond, les étudiants qui braillaient dans tous les sens. Grégory Parmentier, le président de l’époque, m’avait accueillie et prenait le temps de m’expliquer le fonctionnement du BdE : c’était déjà un petit monde très organisé où chaque membre dédiait son temps libre à faire vivre le campus. À l’époque, toutes les associations dépendaient du BdE : leurs bureaux et leurs courriers étaient centralisés. C’était un lieu où l’on se rencontrait et où des projets naissaient d’une banale conversation. Lorsque Grégory avait conclu son explication du premier jour, il m’avait dit « vous allez voir, c’est super sympa ici ». Je me souviens d’avoir regardé le sol et trouvé qu’il méritait un bon coup de balai.

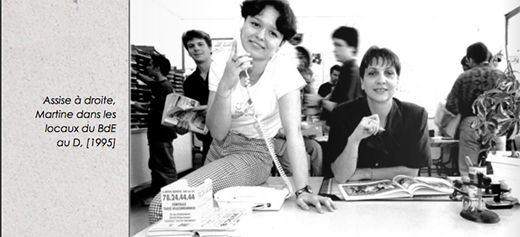

Source : Le Petit Livre de l’INSA

Une employée au sein d’un bureau des élèves d’une école d’ingénieurs est une chose plutôt rare, non ?

Effectivement, le bureau des élèves de l’INSA Lyon a longtemps, et est certainement toujours, le plus grand BdE de France. Je l’ai vu grandir, notamment avec l’arrivée du conseil de la vie associative, la distribution des subventions, l’organisation du forum des associations en début d’année, le GALA pour les diplômés, la gestion de la COOP, l’épicerie étudiante… De mon côté, je gérais l’accueil des étudiants, les services aux étudiants comme les photocopies, les locations de petits matériels, les courriers des associations. Je faisais tout mon possible pour que les membres du BdE puissent se consacrer à faciliter la vie de leurs camarades et à les rendre heureux. J’ai toujours été très admirative de ce qu’ils étaient capables de faire, si jeunes.

D’ailleurs, le jeune âge de vos supérieurs n’a-t-il jamais été un problème ?

C’est une question qui m’a souvent été posée durant ma carrière et honnêtement, avant qu’on ne me le fasse remarquer, je ne m’étais jamais posée de question. Alors, oui, le management était très différent de celui que j’avais connu pendant la première partie de ma carrière professionnelle, mais j’avais en face de moi des jeunes gens responsables avec la tête sur les épaules. D’ailleurs, plus les années passaient, et plus les responsabilités du bureau grandissaient. Ils avaient la responsabilité d’un emploi tout de même ! Toutes et tous avaient un sens du travail aigu ; on ne s’engage pas dans la vie associative par hasard. Il y a une vraie volonté de se mettre au service des autres. Que mes employeurs aient l’âge de mes enfants ne m’a jamais dérangé, même si souvent, les étudiants se moquaient de mon parler et s’amusaient à me demander si j’avais connu le minitel. Avec le recul, je dirais que la différence d’âge était une bonne chose : ça m’a aidée à rester jeune !

Pendant 28 ans, Martine a été le visage accueillant

du bureau des élèves de l’INSA Lyon, « le plus grand BdE de France ».

En 1997, la « maison des étudiants » est inaugurée et le BdE déménage à nouveau, trop à l’étroit dans les locaux de la résidence D. Ce projet de « MdE » soulignait déjà l’importance de la vie associative au sein de l’école ?

Le projet de la maison des étudiants était un sacré chantier, tiré d’un plan social étudiant, je crois. La maison des étudiants est très vite devenue un vrai support de la vie sociale de l’INSA. Ce nouveau bâtiment renfermait toute la magie de la vie associative, cette grande aventure qui fait grandir chacun, par l’expérience. D’ailleurs, je l’ai souvent vu avec les membres de chaque bureau du BdE : entre le moment où ils prennent leurs fonctions au sein de la maison et celui où ils les laissent, ils ne sont plus les mêmes !

Après 28 ans de bons et loyaux services, vous êtes aujourd’hui à la retraite. Comment allez-vous ?

Hormis le fait que je me sois blessée le genou avec mon cadeau de départ à la retraite - un vélo électrique, tout va bien ! Rendre son tablier n’a pas été évident, car c’est un métier qui touche à l’affect. En 28 ans, même s’il y a eu des années où j’en ai eu ras-le-bol, j’ai toujours eu envie de rester. C’est un peu cliché, mais le BdE a été comme une grande famille, au sein de laquelle j’ai vécu beaucoup de choses : des hauts, des bas, mais je me suis toujours sentie chanceuse d’occuper cette place particulière. Malgré mon départ, le BdE et tous les étudiants que j’ai côtoyés restent dans mon cœur. Maintenant, c’est Aurélie qui vous accueille, mais je ne perds pas l’habitude de me rendre aux évènements de la vie associative dès que je le peux !

Martine Ortega Goutarel dans la Maison des Étudiants (2022)

[1] Agence Nationale Pour l’Emploi, aujourd’hui Pôle Emploi.

Vie de campus

Les 24 heures de l’INSA : 50 ans de courses

L’ambiance folle de son festival musical a dépassé les frontières du campus de La Doua il y a bien des années. Les 24 heures de l’INSA, dont les courses, concerts, animations accueillent près de 10 000 personnes par soir, chaque année, sont nées d’un pari lancé entre des élèves-ingénieurs : qui fera le plus grand nombre de tours à vélo entre les résidences A et B, en 24 heures ? C’était il y a tout juste 50 ans.

« Pourquoi les 24h sont-elles devenues aussi populaires ? », questionne réthoriquement Raymond Hamelin, directeur de l’INSA de 1974 à 1991 dans un courrier de remerciements 1 adressé au bureau étudiant organisateur. « Sans doute parce que l’effort demandé aux concurrents n’est pas banal et que l’exploit sportif fascine. Sans doute aussi parce qu’autour de la course cycliste s’est développée année après année, un folklore sympathique où chacun trouve plaisir et détente. (…) Merci aux coureurs qui perpétuent une tradition déjà longue dans laquelle l’INSA aime se retrouver : effort et humour. »

L’idée naît d’un pari un peu fou entre quelques élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon : tourner à bicyclette pendant 24 heures, autour des résidences A et B. Dans les cartons d’archivage, entre quelques courriers et dossiers de sécurité datés, on relève la toute première trace de la naissance administrative de la course. En 1972, quelques jours avant le premier coup de sifflet de la compétition, Jean-Claude M., Claude M. et Jean-Paul K. adressaient une lettre poliment manuscrite au secrétaire général de l’établissement avec un objectif affiché : « Nous proposons d’organiser une course cycliste (…) pour créer une ambiance sympathique et clore l’année scolaire ». Il n’est nul besoin de préciser pour la suite de l’histoire que l’objectif de sympathie avait été rempli : l’enthousiasme de la première édition est si fort que la compétition « mi- compétitive, mi- folklorique » est reconduite l’année suivante, signant les prémices de celles que l’on appelle communément, « les 24 ».

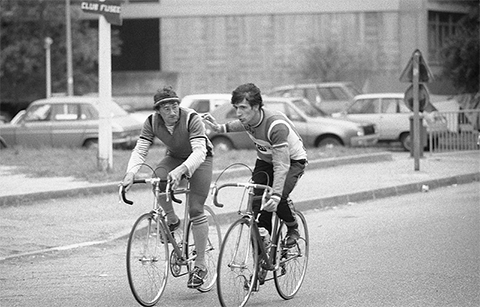

La « course sérieuse » dans les années 1980 (Fonds d’archives personnel de C. Olagnon)

Dès lors, le règlement pose les conditions : la course d’endurance prend place sur un circuit de 3 kilomètres et le but est de faire le plus grand nombre de tours de piste à vélo, sur les heures imparties. Sur le terrain plat du campus de La Doua, les « concurrents » avancent en équipe ou en solitaire, sur leur propre matériel roulant. Le classement est alors fait sur différentes catégories : « les sérieux », « les vétérans », « les folklos », « les tandems » et « les solitaires ».

La « course folklo » dans les années 1980 (fonds d’archives personnel de C. Olagnon)

La « course sérieuse », reste donc l’originale, celle que l’on parcourt pour gagner. Par opposition, « la course folklorique » est celle pour ceux qui, à la performance kilométrique, préfèrent l’originalité vestimentaire et les élucubrations créatives. Dans un article en 1985, Lyon Matin décrivait la scène dont un reporter local avait certainement été témoin la veille : « engins bizarroïdes, mus par la seule force musculaire, telle est la définition de ces véhicules issus tout droit de l’imagination de bricoleurs talentueux 2 ». C’est ainsi que baignoires et autres télécabines de skis sur roues arpentaient les rues du campus transformées pour l’occasion. Les « concurrents folklos » étaient-ils aussi endurants que les « cyclistes sérieux » ? Aucune archive documentaire n’a pu l’affirmer jusqu’ici, mais il est une certitude que les membres des deux camps livrent, encore aujourd’hui autant de gouttes de sueurs, expérimentent quelques inévitables gamelles et reçoivent les vigoureux encouragements de la part des spectateurs étudiants et villeurbannais présents le long de la ligne. Un peu plus tard, les courses se diversifient : course à pied, triathlon, roller ou même natation. Tout est prétexte à la compétition pourvu qu’elle soit de bonne guerre.

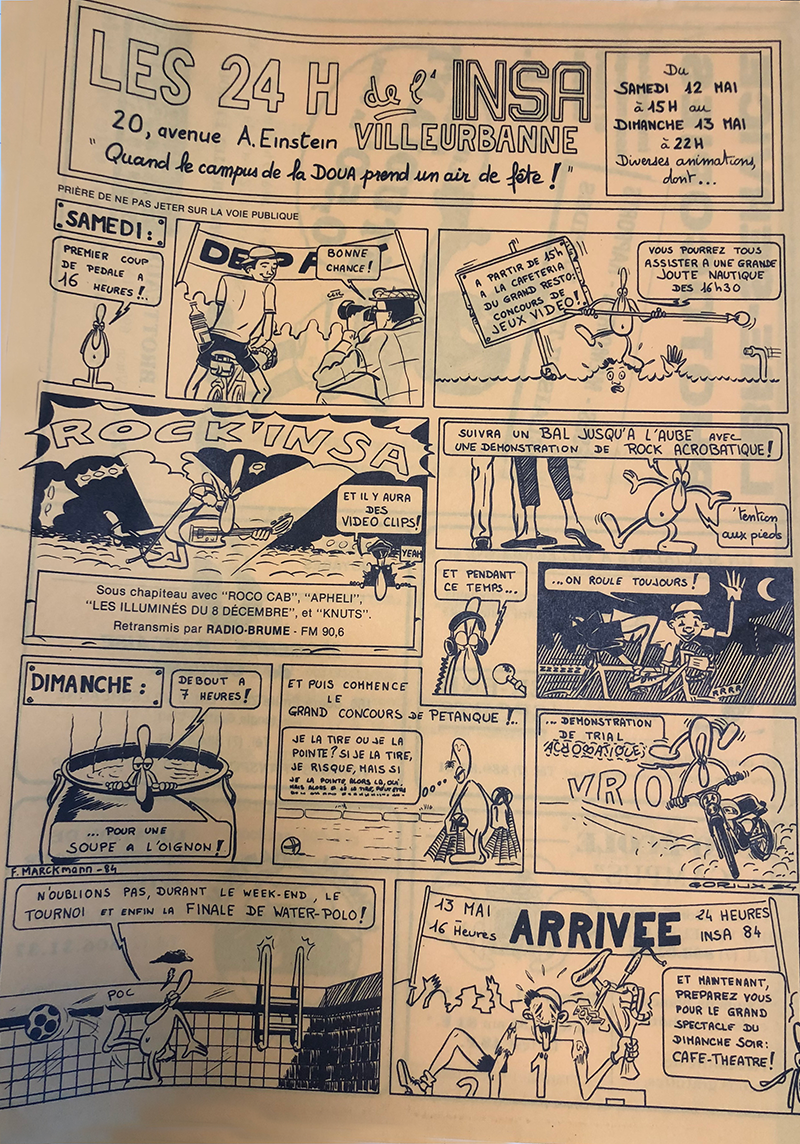

Tract publicitaire des 24 heures de l’INSA Lyon de 1984 (Fonds d’archives de l’INSA Lyon)

Le sens de la fête. Dans un journal de bord rédigé par un étudiant dans les années 1980, il est décrit3 : « la course sert de prétexte à de nombreuses autres activités, comme des tournois de water-polo, du rugby, des joutes nautiques, mais aussi des concerts de jazz et de rock qui viennent animer le campus. (…) Il y a même des concours de danse pour gagner une bouteille de mousseux. »

Parmi les animations destinées à soutenir les coureurs, chaque année a son lot d’activités : expositions, cinéma de plein air, concours de lancer d’œufs (1983), trial acrobatique (1984), soirée dansante au double mixte (années 1990), baptême de l’air en montgolfière ou descente en rappel (1991) ... La programmation n’avait de limites que l’imagination des élèves-ingénieurs, les moyens techniques de leur époque et l’inévitable accord préalable de l’administration de l’établissement. L’évènement « qui ne laisse pas de répit », a pourtant eu une animation récurrente, ayant eu de longues années de vie : la soupe à l’oignon servie le dimanche matin à 5 heures offrait de quoi réchauffer les cyclistes sérieux et les âmes -encore- éveillées.

La musique est intégrée à l’évènement dès les débuts en 1972, d’abord sur la ligne d’arrivée de la course et l’amphithéâtre de la Rotonde puis sur un podium et un chapiteau jusqu’en 1998 où les musiciens jouent désormais sur une scène métallique extérieure. Ce dernier dispositif de scène, doublé de la notoriété de la course et l’arrivée du tramway sur le campus en 2001, a certainement donné aux 24h, la tournure qu’on leur connaît aujourd’hui. Si l’esprit des courses toujours très présent, continue d’attirer des cyclistes avides de challenge, les 24 heures attirent un public de plus en plus nombreux et qui dépasse largement les frontières de l’INSA autant pour ses animations que ses concerts. Avec des têtes d’affiches importantes depuis le début des années 2000, chaque édition démontre une étonnante synergie mettant en phase les associations INSA, les administrations, les pouvoirs publics locaux et les entreprises partenaires. Les modalités d’organisation ont connu des évolutions mais le festival des 24 heures continue d’agir comme un outil d’ouverture du campus sur la ville ; Comme Lyon Matin l'a écrit en 1985 les 24 heures de l’INSA sont « l’un des rendez-vous les plus importants de l’année, aussi bien pour les étudiants que pour Villeurbanne ».

Le départ de la course des 24h en 2014 (M.B./Graines d’images)

Un véhicule de la course folklo 24h en 2019 (A.Dufeuil/Graines d’images)

La 47e édition des 24 heures de l’INSA se tiendra les 20, 21 et 22 mai sur le campus de La Doua à Villeurbanne.

La 47e édition des 24 heures de l’INSA se tiendra les 20, 21 et 22 mai sur le campus de La Doua à Villeurbanne. Programmation : https://www.24heures.org/artistes/

Concerts solidaires (gratuit)

Le dimanche 22 mai, les 24 heures de l’INSA, le Crédit Mutuel, le Ninkasi, l’association Un Doua de Jazz, la Fondation INSA Lyon et Habitat Humanisme vous proposent de groover solidaire à travers une programmation jazz. Cette soirée, au profit du Collectif de Solidarité Étudiante, permettra de récolter des dons pour lutter contre la précarité étudiante.

Plus d’informations : https://www.24heures.org/concert-solidaire/

[1] Courrier de Raymond Hamelin au « Club des 24 heures de l’INSA », en 1986. (Fonds d’archives de l’INSA Lyon)

[2] Lyon Matin, 9 mai 1985

[3] « Galère d’un journal de bord », note manuscrite reliée, écrite par un certain surnommé « Sancho ». Il explique que la note était dédiée à F. Maupas, alors son enseignant en psychologie (environ 1980). (Fonds d’archives de l’INSA Lyon)

Vie de campus

« La culture sert à tisser des liens »

Désormais parmi les 9 villes finalistes à candidater au dispositif « capitale française de la culture 2022 », Villeurbanne espère bien pouvoir remporter le nouveau label initié cette année par le ministère de la culture. Pour se démarquer, la ville présente un projet qui place la culture au plus près de ses habitants, dont 50 % sont des jeunes de moins de 30 ans. L’INSA Lyon, dont le modèle met un point d’honneur à développer la curiosité et l’ouverture d’esprit de ses élèves à travers un accès privilégié à l’art et à la culture, s’est naturellement engagé à soutenir la démarche. Stéphane Frioux, adjoint à la culture de la Mairie de Villeurbanne et Cécile Beaugiraud, responsable du service culturel de l’INSA Lyon, expliquent l’intention.

En quoi consiste le label « capitale française de la culture 2022 » ? Qu’attend la Ville de Villeurbanne de cette candidature ?

Stéphane Frioux : Villeurbanne fait partie des 9 villes finalistes candidates à ce label qui récompense les territoires engagés pour des politiques culturelles fortes. Ce dispositif vient d’être créé, donc il est évident que la première ville française à se voir honorée sera ainsi sous les feux des projecteurs médiatiques. Au-delà du million d’euros attribué à la ville lauréate, pour favoriser un événementiel exceptionnel en 2022, ce serait une reconnaissance pour toute la politique culturelle menée par la municipalité depuis près de 40 ans et de la qualité des structures qui l’accompagnent. Cette candidature est aussi l’occasion de proposer un projet structurant avec les jeunes villeurbannais, qui représentent la moitié de la population de la ville. Notre projet, « Place aux jeunes », consacre donc une place évidente à l’INSA qui apporte une importante valeur ajoutée à notre dossier, grâce à la qualité des projets conçus par le service culturel, les événements organisés par les associations étudiantes et la spécificité de ses filières arts-études.

Stéphane Frioux : Villeurbanne fait partie des 9 villes finalistes candidates à ce label qui récompense les territoires engagés pour des politiques culturelles fortes. Ce dispositif vient d’être créé, donc il est évident que la première ville française à se voir honorée sera ainsi sous les feux des projecteurs médiatiques. Au-delà du million d’euros attribué à la ville lauréate, pour favoriser un événementiel exceptionnel en 2022, ce serait une reconnaissance pour toute la politique culturelle menée par la municipalité depuis près de 40 ans et de la qualité des structures qui l’accompagnent. Cette candidature est aussi l’occasion de proposer un projet structurant avec les jeunes villeurbannais, qui représentent la moitié de la population de la ville. Notre projet, « Place aux jeunes », consacre donc une place évidente à l’INSA qui apporte une importante valeur ajoutée à notre dossier, grâce à la qualité des projets conçus par le service culturel, les événements organisés par les associations étudiantes et la spécificité de ses filières arts-études.

Comment l’INSA peut aider Villeurbanne à devenir capitale française de la culture 2022 ?

Cécile Beaugiraud : Nous souhaitons proposer plusieurs actions qui interrogent deux transitions actuellement au cœur de la stratégie d’établissement : la transition numérique et la transition écologique, environnementale et énergétique. L’idée est de travailler avec les forces vives qui composent notre communauté. Les acteurs culturels de l’INSA sont investis et nombreux. L’engagement de l’école dans cette candidature se concrétisera par des propositions de créations citoyennes. Un appel à projets en direction des étudiants, des associations et des enseignements sera proposé pour permettre à nos élèves d’être des ingénieurs artistes, citoyens engagés, médiateurs et spectateurs. Dès septembre 2021, nous engagerons des projets participatifs, jusqu’en 2023. Nous souhaitons par le biais de la culture mobiliser les enseignants et les chercheurs sur ces thématiques institutionnelles, également portées par notre ville. Cette candidature est déjà une formidable opportunité d’associer Villeurbanne et notre campus où la très belle énergie de la jeunesse résonne au quotidien.

Cécile Beaugiraud : Nous souhaitons proposer plusieurs actions qui interrogent deux transitions actuellement au cœur de la stratégie d’établissement : la transition numérique et la transition écologique, environnementale et énergétique. L’idée est de travailler avec les forces vives qui composent notre communauté. Les acteurs culturels de l’INSA sont investis et nombreux. L’engagement de l’école dans cette candidature se concrétisera par des propositions de créations citoyennes. Un appel à projets en direction des étudiants, des associations et des enseignements sera proposé pour permettre à nos élèves d’être des ingénieurs artistes, citoyens engagés, médiateurs et spectateurs. Dès septembre 2021, nous engagerons des projets participatifs, jusqu’en 2023. Nous souhaitons par le biais de la culture mobiliser les enseignants et les chercheurs sur ces thématiques institutionnelles, également portées par notre ville. Cette candidature est déjà une formidable opportunité d’associer Villeurbanne et notre campus où la très belle énergie de la jeunesse résonne au quotidien.

Que peut apporter la culture aux jeunes ? Pourquoi est-elle importante dans une école d’ingénieurs ?

Stéphane Frioux : Pour moi la culture sert à tisser des liens : entre soi et les autres, entre le passé et le futur, entre des personnes qui se rencontrent par la pratique d’un art ou le spectacle culturel. Il n’y a évidemment pas de personne ni de lieu qui ne soit porteur d’une culture unique et je crois donc que l’INSA et les écoles d’ingénieurs en général ont leur rôle à jouer dans la transmission : pas seulement des savoirs et savoir-faire pour la future vie professionnelle de leurs élèves, mais également des émotions, des valeurs et des souvenirs culturels. J’ai grandi dans les années de la démocratisation culturelle (entre 1980 et 1990) et je crois que c’est pour et avec les jeunes d’aujourd’hui que nous devons penser la transmission de la fameuse « exception culturelle française ».

Cécile Beaugiraud : La culture a le pouvoir de développer l’esprit critique et la créativité. Pour nos futurs ingénieurs, la culture est un moyen de développer l’ingéniosité. C’est d’ailleurs sur cette idée qu’a été fondé le modèle d’ingénieur humaniste de Gaston Berger : former des têtes pensantes et des têtes sensibles. L’accès aux arts engage à décaler le point de vue et avoir un autre regard sur le monde, ce qui permet d’être plus attentifs aux autres et plus performants dans les sciences de l’ingénieur. La culture a également un rôle fédérateur, et nous pouvons le constater en particulier dans la vie associative insalienne qui ne cesse de bouillonner. Même si elle a parfois réussi à prendre d’autres formats, la culture a été très empêchée pendant cette dernière année. Je crois que la crise sanitaire a fait émerger un grand besoin d’expression. Investir les champs culturels est une grande chance pour répondre à cette nécessité sociale.

L’INSA Lyon soutient Villeurbanne « capitale française de la culture 2022 »

Villeurbanne a choisi de présenter un projet qui place la culture au plus près des habitants et notamment des jeunes, dans les écoles, les collèges et les lycées. Cette candidature constitue également une nouvelle opportunité de coproduire une politique culturelle ambitieuse avec tous les intervenants du territoire. Le jury final se réunira mi-mars pour désigner la ville choisie parmi les 9 candidatures présélectionnées.

Pour consulter le programme et soutenir la candidature de la Ville de Villeurbanne au label « capitale française de la culture 2022 » : www.villeurbanne.fr/culture2022

Vie de campus

« Il n’y a rien de plus important que le lien, même pour ceux qui vont bien. »

Pour certains étudiants, ce deuxième confinement est une longue épreuve difficile à surmonter. Parmi la palette de ressentis, de l’inquiétude et de la tristesse à l’idée d’être enfermé et de ne plus voir ses proches. Parfois du stress, de la colère et même de la lassitude face à une situation au goût de déjà-vu. Et aussi, du soulagement, de pouvoir protéger ses proches d’un virus qui fait si peur. Comment la communauté insalienne s’organise pour faire face aux conséquences morales du confinement, à l’aube des fêtes de fin d’année ?

Dresser le bilan moral étudiant

Conscientes des risques que peut engendrer un confinement pour de jeunes étudiants, les équipes du service de médecine préventive des étudiants (SMPE) se sont naturellement organisées pour tendre la main aux insaliens qui en ressentent le besoin. « En allant à la rencontre des étudiants, nous avons réussi à détecter des situations mais surtout, nous avons réussi à distiller des petits conseils pour aider à surmonter cette période. Aller taper à la porte pour échanger, même quelques minutes, avec son voisin de turne dans le respect des gestes barrières, prendre le temps de faire quelques exercices de respiration ou simplement parler à quelqu’un et se sentir écouté... Des petites choses qui n’ont l’air de rien, mais qui apportent tout de même un peu de soutien », explique Céline Guerre, infirmière au SMPE de l’INSA Lyon.

Pour briser l’isolement, l’équipe de la SMPE s’est donné pour mission de rendre visite aux étudiants restés en résidence, en porte-à-porte. « Nous sommes allés à la rencontre des étudiants, qui n’osaient peut-être pas nous solliciter d’eux-mêmes. Beaucoup pensent au SMPE pour les problèmes médicaux, mais nous voulions faire passer le message que nous sommes présents pour les petits coups de mou et qu’ils peuvent simplement venir discuter s’ils en ressentent le besoin. La détresse psychologique n’est pas quelque chose à minimiser et nous sommes très vigilants concernant la santé des étudiants. C’est pour cela que nous nous sommes organisés, avec le médecin de prévention, les infirmières, les psychologues et l’assistance sociale du SMPE, en un relais bienveillant qui nous permet d’assurer une réelle continuité de l’accompagnement de l’étudiant. Il n’y a rien de plus important que le lien, même pour ceux qui vont bien », ajoute l’infirmière.

Une vie associative qui se réinvente

Une autre façon de garder le lien pour les étudiants restés sur le campus : la vie associative. Si chères au cœur des insaliens, les associations étudiantes n’ont pas cessé de réinventer leurs activités malgré le confinement. « Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce début d’année a été marqué par un bel engagement associatif de la part des étudiants. Les évènements festifs se sont transformés, beaucoup en ligne, les associations techniques ont transformé leurs bureaux en ateliers de bricolage à la maison… Petites ou grandes, toutes se sont efforcées de faire vivre la vie de campus autrement ! Et je crois que cela traduit une forme de solidarité entre chacun de nous car la vie associative permet de se réunir autour d’un projet et d’avoir un but, pour avancer dans ce couloir un peu sombre qu’est le confinement », rassure Solène Batoche, responsable de la vie associative et étudiante en 4e année de génie énergétique et environnement.

Une autre façon de garder le lien pour les étudiants restés sur le campus : la vie associative. Si chères au cœur des insaliens, les associations étudiantes n’ont pas cessé de réinventer leurs activités malgré le confinement. « Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce début d’année a été marqué par un bel engagement associatif de la part des étudiants. Les évènements festifs se sont transformés, beaucoup en ligne, les associations techniques ont transformé leurs bureaux en ateliers de bricolage à la maison… Petites ou grandes, toutes se sont efforcées de faire vivre la vie de campus autrement ! Et je crois que cela traduit une forme de solidarité entre chacun de nous car la vie associative permet de se réunir autour d’un projet et d’avoir un but, pour avancer dans ce couloir un peu sombre qu’est le confinement », rassure Solène Batoche, responsable de la vie associative et étudiante en 4e année de génie énergétique et environnement.

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, beaucoup sont conscients qu’elles n’auront pas la même saveur qu’autrefois. Pour certains étudiants, quand le retour au foyer familial se fait impossible en raison de la crise sanitaire, il faut se faire une raison de vivre les vacances de Noël sans grand exotisme, mais certainement pas seul.

Barbara Duroy est présidente de la fanfare de l’INSA Lyon, la Band’As. Pour elle et  son orchestre, s’il est interdit de rassembler les gens, il faut au moins leur réchauffer le cœur. « Je crois que la musique a une force toute particulière quand il s’agit de dépasser les difficultés. C’est dans cet objectif que nous avons repris nos instruments avec la Band’As pour déambuler sur le campus », explique l’étudiante en 3e année du département biosciences. Armés de leurs masques et instruments, tout en respectant la distance de sécurité, les fanfaristes de l’INSA s’en sont allés jouer de la joie à leurs camarades, un peu surpris de cette présence sur un campus presque vide. « Ça nous a fait beaucoup de bien de voir les gens sourire et taper du pied au rythme de nos instruments. J’espère que nous pourrons réitérer l’expérience pendant les fêtes de Noël pour ceux restés dans leurs turnes », conclut Barbara.

son orchestre, s’il est interdit de rassembler les gens, il faut au moins leur réchauffer le cœur. « Je crois que la musique a une force toute particulière quand il s’agit de dépasser les difficultés. C’est dans cet objectif que nous avons repris nos instruments avec la Band’As pour déambuler sur le campus », explique l’étudiante en 3e année du département biosciences. Armés de leurs masques et instruments, tout en respectant la distance de sécurité, les fanfaristes de l’INSA s’en sont allés jouer de la joie à leurs camarades, un peu surpris de cette présence sur un campus presque vide. « Ça nous a fait beaucoup de bien de voir les gens sourire et taper du pied au rythme de nos instruments. J’espère que nous pourrons réitérer l’expérience pendant les fêtes de Noël pour ceux restés dans leurs turnes », conclut Barbara.

Service de médecine préventive des étudiants (SMPE)

Bâtiment Camile Claudel – RDC

Tél. 04 72 43 81 10 - smpe@insa-lyon.fr

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00

Cellule Appui Psychologique (CAP)

Rendez-vous individuels avec des psychologues-conseillères

Bâtiment Louis Neel

Tél. 04 72 43 74 50 - service.cap@insa-lyon.fr

Pour compléter le dispositif de soutien, le SMPE recommande les services d’écoute téléphonique et de chat :

Nightline Lyon

Service d’écoute nocturne gratuit pour les étudiants et étudiantes lyonnais

Tous les jours de 21h00 à 2h30 - Tél. 04 85 30 00 10

Institut Jean Bergeret

Ligne d’écoute et de soutien

Du lundi au samedi - Tél. 04 64 42 92 59