Vie de campus

Redonner vie aux projets professionnels de personnes réfugiées

Trois mois : c’est le temps dont disposeront les quatorze élèves-ingénieurs engagés dans le programme Tremplin each One pour accompagner des personnes réfugiées dans la réalisation de leur projet professionnel.

Souvent contraints d’abandonner leurs rêves après avoir fui leur pays, les participants au programme se retrouvent confrontés à des barrières qui peuvent leur paraître insurmontables sans soutien : nouvelle langue, codes culturels différents ou difficultés administratives… Afin de leur permettre de reprendre un emploi ou des études, le Tremplin each One by INSA Lyon accompagnera neufs personnes vers une reprise professionnelle à travers des cours de français, d’anglais et des modules d’insertion professionnelle. Explications.

S’engager pour redonner confiance et trouver du sens

« L’insertion des personnes réfugiées est un chemin long et semé d’embûches », annonce Adrien Comtet en 3e année de génie mécanique et co-directeur de l’équipe programme each One by INSA Lyon. L’étudiant s’est engagé dans l’aventure proposée par son école après une prise de conscience forte cet été alors que son frère, de passage sur l’île de Lesbos lors d’un voyage associatif en Grèce, s’est fait le passeur d’histoires de vies bouleversantes. « En l’écoutant les raconter, j’ai commencé à prendre conscience d’une chose qui m’a perturbé : on ne nous montre jamais les réfugiés comme des personnes ayant fait des études et eu des vies professionnelles très qualifiées. Lorsqu’elles arrivent dans un nouveau pays, elles manquent de repères et de confiance en soi pour se relancer professionnellement. Le programme Tremplin est une opportunité d’aider ces gens. »

Pour Hajar Benhaimoud, élève-ingénieure en 4e année de génie mécanique et bénévole au sein du pôle communication du programme, les motivations de son engagement remontent à son histoire personnelle. Marocaine, elle est arrivée en France pour ses études il y a quatre ans. « Quitter mon pays n’était pas une obligation pour moi et les premiers échanges avec les participants m’ont permis de me rendre compte de ce privilège d’avoir eu le choix de ne pas quitter mon pays pour des questions de sécurité. Lorsque j'ai rejoint Lyon, j’ai été accueillie par des gens que je connaissais, ce qui n’est pas le cas des personnes que nous recevons. Cette expérience avec each One a donc un sens particulier pour moi », explique Hajar.

Un programme transformant pour chacun

Hébergé dans plusieurs Grandes Écoles ou Universités françaises, le programme proposé par each One a été conçu pour permettre aux participants de développer les compétences adaptées à leur insertion sur le marché de l’emploi. Pendant douze semaines, l’équipe d’étudiants de l’INSA Lyon coordonnera l’accompagnement grâce au catalogue de contenus fourni par l’entreprise sociale. Au programme : 20h de cours de français par semaine, des cours d’anglais et des ateliers spécifiques destinés au développement de softskills1. « En plus des cours, chaque participant s’est vu attribuer un coach étudiant et un mentor professionnel qui pourront l’aider à faire son CV, appréhender les codes culturels ou comprendre les systèmes administratifs par exemple. Le but est d’apporter des repères à la personne pour lui permettre de trouver sa place dans la société », poursuit Adrien Comtet.

Première école lyonnaise à héberger cette initiative, l’INSA Lyon peut compter sur l’Institut Gaston Berger pour défendre les missions d’ouverture et d’inclusion, des valeurs chères au modèle fondateur. « Le tremplin each One est une formidable opportunité pour nos étudiants de saisir que la fonction d’ingénieur peut aussi avoir une dimension sociale. Ça n’est pas juste une façon d’aider les autres ; c’est une véritable expérience professionnalisante pour acquérir des compétences de gestion de projet et un autre regard sur leur futur métier », ajoute Sonia Béchet, directrice de l’IGB.

L’ouverture, une valeur inscrite dans l’ADN de l’école

Aborder leur futur métier avec un prisme nouveau, c’est également la motivation qui habite Hajar et Adrien. « La question du sens et de la place de l’ingénieur dans la société est de plus en plus présente dans mon quotidien d’étudiante. Avant d’arriver à l’INSA, j’ai toujours voulu travailler dans l’aérospatial, mais certains cours m’ont fait ouvrir les yeux sur les grands enjeux auxquels nous devrons répondre en tant qu’ingénieurs. J’ai appris à réfléchir à mes valeurs et ce à quoi je veux vraiment participer. C’est en partie grâce à l’INSA que j’ai changé dans ce sens-là et ce projet s’inscrit dans mon cheminement personnel », ajoute Hajar.

Issues d’une démarche inclusive, les activités menées dans le cadre du tremplin seront hébergées sur le campus LyonTech-la Doua et permettront aux participants de bénéficier de la richesse de l’écosystème insalien. « J’espère qu’au terme de cette expérience, les participants que nous accompagnons réussiront à obtenir ce qui leur correspond. Je crois que l’un des plus gros obstacle de l’insertion des personnes réfugiées restera l’acceptation de l’autre dans une société qui ne laisse pas la place à la compréhension des parcours individuels. Avec ce genre de programme sur le campus, nous sommes sur le bon chemin », conclut Adrien.

L’équipe « programme » du tremplin each One x INSA Lyon

De gauche à droite : Léonard Grynfogel, Hajar Benhaimoud, Julie Mercier, Charlotte Lievre, , Anna Tomasini, Pauline Riocreux et Adrien Comtet

[1] Les « softskills » désignent des compétences non techniques.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 4 - 10 mars 2022

Formation

« Quand on pousse à la curiosité scientifique, fille ou garçon, l’engouement est le même »

USA, 1960. Lorsqu’elle intègre le Massachusetts Institute of Technology (MIT), Margaret Hamilton se voit assignée à un programme que personne n’est jamais parvenu à résoudre. Pourtant, Margaret réussit à faire fonctionner le programme facétieusement piégé par ses collègues, ce qui lui vaudra la place de candidate idéale pour le rôle de développeuse à la NASA. En 1963, elle rejoint le laboratoire chargé des logiciels du programme Apollo, dans lequel elle aura un rôle crucial.

Lyon, 2021. Margaret Hamilton, la femme qui a permis à l’Homme de marcher sur la Lune, sera la figure tutélaire d’un atelier développé par le Clubelek à destination des élèves d’écoles primaires et de collèges le 11 mars prochain. Thomas Vadebout, élève-ingénieur en 3e année de génie électrique et président de l’association étudiante explique les intentions cachées derrière l’atelier « Apollo », soutenu par l'Institut Gaston Berger de Lyon. Interview.

En quoi consiste l’atelier intitulé « Apollo » ? Quels sont ses objectifs ?

En quoi consiste l’atelier intitulé « Apollo » ? Quels sont ses objectifs ?

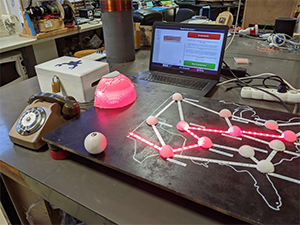

Une des raisons d’être de notre association est d’expliquer et de promouvoir l’électronique et la mécatronique au plus grand nombre. Nous animons régulièrement des ateliers d’initiation auprès d’enfants et adolescents, dans des centres sociaux notamment. L’atelier « Apollo » a pour objectif premier de faire manipuler de la programmation informatique à travers un exercice ludique : faire atterrir virtuellement la fusée Apollo sur la lune. La mission est de taille : il faudra veiller à la puissance des moteurs pour ne pas faire exploser la fusée lors du décollage, faire le plein de carburant du lanceur, faire alunir les astronautes à la bonne vitesse et appeler le président des États-Unis depuis la lune pour attester de la bonne réussite de la mission. Rien que ça ! Et pour replacer cette mission dans un contexte historique, nous avons choisi de l’incarner à travers la personnalité de Margaret Hamilton dont l’influence a été primordiale dans le -vrai- programme Apollo. Cet atelier a été mis en place par l’ancien bureau, auparavant présidé par Antoine Rochebois en (4TC), mais en raison du premier confinement, il a dû être déplacé à plusieurs reprises. Antoine a conçu les maquettes et développé le site web qui permettent aux élèves de programmer et de tester leurs codes sur des modèles réduits  ou des animations. Il a pour cela reçu l’aide de Théophile Wallaert (3GM), président du CLES-FACIL, et de Nolwenn Deschand (3IF), bénévole à l’association Objectif pour l’Emploi et secrétaire générale d’INSA Talks, pour le choix des thématiques, certains aspects techniques et la planification de l’atelier. Profitant de deux confinements pour s’améliorer, le projet est aujourd’hui bien abouti. Alors nous sommes impatients de pouvoir le présenter à de jeunes élèves !

ou des animations. Il a pour cela reçu l’aide de Théophile Wallaert (3GM), président du CLES-FACIL, et de Nolwenn Deschand (3IF), bénévole à l’association Objectif pour l’Emploi et secrétaire générale d’INSA Talks, pour le choix des thématiques, certains aspects techniques et la planification de l’atelier. Profitant de deux confinements pour s’améliorer, le projet est aujourd’hui bien abouti. Alors nous sommes impatients de pouvoir le présenter à de jeunes élèves !

Quel a été le rôle de la scientifique dans les premiers pas de l’Homme sur l’astre, concrètement ?

Sans elle, la mission aurait été périlleuse et n’aurait peut-être pas eu la fin heureuse qu’on lui connaît. Margaret Hamilton a non seulement jeté les bases du génie logiciel mais elle a été responsable de l’équipe chargée du développement du système embarqué du vaisseau. Elle a aussi participé à la création d’un logiciel de priorisation des tâches qui s’est avéré crucial à la mission Apollo 11 lorsque trois minutes avant l’alunissage, l’ordinateur de bord s’est retrouvé surchargé d’informations. Elle a été pionnière dans une discipline qui n’existait pas à l’époque, et l’ampleur de la tâche du programme Apollo était si grande ! Et pourtant, elle n’a été reconnue que tardivement pour son apport à la science. D’abord par la NASA en 2003, puis en 2017 par Barack Obama qui lui remet la plus haute distinction civile américaine : la médaille présidentielle de la liberté, 48 ans après la mission Apollo 11 !

Pourquoi avoir choisi Margaret Hamilton comme personnalité centrale dans le déroulement de votre atelier ?

Lorsque j’essaie de me figurer la situation de Margaret Hamilton dans l’Amérique conservatrice des années soixante, j’ai du mal à me dire que l’on pouvait ne pas reconnaître les exploits scientifiques d’une personne, seulement parce qu’elle était une femme. En tant qu’association technique insalienne, nous n’avons au sein de notre équipe que peu de membres féminines. Je ne pense pas que cela vienne du domaine car notre école accueille une presque majorité de filles {47% en première année, ndlr} et les différents ateliers que nous menons me l’ont déjà démontré : quand on pousse à la curiosité scientifique, il n’y a pas de différence d’engouement chez les filles et les garçons. Mais cela signifie seulement qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors je crois que porter à la connaissance d’un public souvent en recherche de figures auxquelles s’identifier, une personnalité comme celle de Margaret Hamilton est important, surtout autour d’un fait historique qui a fait rêver et qui continue de faire rêver autant de personnes. C’est notre façon à nous d’apporter notre pierre à l’édifice, en tant qu’association étudiante, dans la reconnaissance des femmes à exister dans le paysage scientifique et plus largement à l’égalité des genres.

Lorsque j’essaie de me figurer la situation de Margaret Hamilton dans l’Amérique conservatrice des années soixante, j’ai du mal à me dire que l’on pouvait ne pas reconnaître les exploits scientifiques d’une personne, seulement parce qu’elle était une femme. En tant qu’association technique insalienne, nous n’avons au sein de notre équipe que peu de membres féminines. Je ne pense pas que cela vienne du domaine car notre école accueille une presque majorité de filles {47% en première année, ndlr} et les différents ateliers que nous menons me l’ont déjà démontré : quand on pousse à la curiosité scientifique, il n’y a pas de différence d’engouement chez les filles et les garçons. Mais cela signifie seulement qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors je crois que porter à la connaissance d’un public souvent en recherche de figures auxquelles s’identifier, une personnalité comme celle de Margaret Hamilton est important, surtout autour d’un fait historique qui a fait rêver et qui continue de faire rêver autant de personnes. C’est notre façon à nous d’apporter notre pierre à l’édifice, en tant qu’association étudiante, dans la reconnaissance des femmes à exister dans le paysage scientifique et plus largement à l’égalité des genres.

mars, à travers le dispositif des cordées de la réussite. Plusieurs dates sont également prévues avec d’autres établissements partenaires d’ici la fin de l’année, si les conditions sanitaires le permettent. « L’initiative du Clubelek croise les missions d’ouverture sociale et d’égalité de genre du l'Institut Gaston Berger de Lyon. Le Clubelek s’est énormément investi pour répondre à la problématique de départ et leurs qualités de vulgarisation scientifique sont assurément des atouts pour devenir des ingénieurs responsables », a précisé Clémence Abry-Durand, chargée de mission égalité de genre au CGB.

mars, à travers le dispositif des cordées de la réussite. Plusieurs dates sont également prévues avec d’autres établissements partenaires d’ici la fin de l’année, si les conditions sanitaires le permettent. « L’initiative du Clubelek croise les missions d’ouverture sociale et d’égalité de genre du l'Institut Gaston Berger de Lyon. Le Clubelek s’est énormément investi pour répondre à la problématique de départ et leurs qualités de vulgarisation scientifique sont assurément des atouts pour devenir des ingénieurs responsables », a précisé Clémence Abry-Durand, chargée de mission égalité de genre au CGB. En avril 2021, l’atelier Apollo a été labellisé « Cap Ingénieuses », une initiative créée début 2021 par la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), pour valoriser des projets ludiques et pédagogiques portés par des écoles d’ingénieurs et menés en collaboration avec des écoles élémentaires et des collèges locaux.

En avril 2021, l’atelier Apollo a été labellisé « Cap Ingénieuses », une initiative créée début 2021 par la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), pour valoriser des projets ludiques et pédagogiques portés par des écoles d’ingénieurs et menés en collaboration avec des écoles élémentaires et des collèges locaux.Légende vignette gauche : Margaret Hamilton devant les lignes de code du logiciel de navigation produites pour le programme Apollo. (Crédits : Draper Laboratory)

INSA Lyon

« Gaston Berger voulait former des ingénieurs qui comptent »

« Modèle INSA » : deux petits mots pour une si longue histoire. Au sein de l’école d’ingénieurs lyonnaise, il existe une entité chargée de faire vivre cette histoire : l’Institut Gaston Berger de Lyon. Désormais directrice, Sonia Béchet cultive une relation toute particulière avec l’histoire de son école. Spécialiste en psychologie cognitive, elle avait été recrutée pour faire évoluer l’une des particularité du modèle INSA : les entretiens d’entrée des élèves-ingénieurs. Et depuis cette rencontre avec le modèle INSA il y a vingt ans, elle n’a jamais quitté l’étude de cette philosophie riche de sens. Dans une période où la notion de collectif est mise à rude épreuve par la crise sanitaire, le modèle INSA pourrait s’avérer être un concept fédérateur précieux. La nouvelle directrice de l’Institut Gaston Berger de Lyon explique. Interview.

Vous prenez la tête de l’Institut Gaston Berger de Lyon, est-ce une nouvelle ère qui accompagne votre nomination ?

Ce qui est certain, c’est que l’Institut Gaston Berger est capable de s’adapter à un environnement en perpétuelle évolution. À l’origine, le « Centre diversité réussite » créé en 2009 avait pour objectif de répondre aux questions d’ouverture sociale et de favoriser l’accès à tous aux études d’ingénieurs. Puis en 2015, l’intérêt témoigné pour le modèle INSA nous a obligés à nous transformer en « Institut Gaston Berger », en intégrant la problématique autour de la responsabilité de l’ingénieur. Aujourd’hui, le modèle INSA devient un axe stratégique commun à toutes les écoles du groupe INSA, chaque école est en passe de déployer un centre Gaston Berger. Notre rôle est d’accompagner l’INSA à continuer d’être ce que son fondateur avait imaginé : une école d’ingénieurs qui évolue avec les enjeux de son temps et qui impulse des changements. Cela se traduit par des missions très concrètes, comme l’accompagnement des lycéens et lycéennes, des étudiants et des étudiantes à travers des programmes de tutorat et de mentorat, ou encore grâce à nos recherches sur la responsabilité de l’ingénieur dont nous essaimons les concepts dans la formation des élèves en collaboration avec le centre des humanités. Et désormais, nous co-construisons aussi beaucoup avec nos entreprises partenaires où le modèle INSA est plébiscité. Il y a beaucoup de similitudes entre ce que nous vivons aujourd’hui et le moment où Gaston Berger a pensé le modèle d’école d’ingénieur : le sentiment que tout s’accélère, que la technologie prend beaucoup de place et que finalement on a la sensation de ne plus beaucoup avoir la main sur la question. Et je pense que notre modèle est très précieux pour avoir un cadre de référence et se projeter dans l’avenir. C’est très structurant.

La crise sanitaire a mis (ou remis) sur la table des questions de société et pointé du doigt des problématiques organisationnelles fortes. Conscientiser et apporter des réponses à ces questions est au cœur de votre métier : la pandémie a-t-elle apporté de nouvelles réflexions d’envergure ?

Dans ses travaux sur la prospective, Gaston Berger part du principe que les évolutions et les changements font partie du jeu, qu’il ne faut pas les subir mais les anticiper. Bon, des scénarios catastrophes ont bien été imaginés lors des travaux de prospective engagés par l’établissement, mais nous ne les attendions pas immédiatement il faut bien l’avouer. Par contre, s’il y a quelque chose que la démarche prospective avait déjà mis en exergue, c’est le besoin de chacun d’entre nous, de donner du sens à sa vie et à ses activités. Le confinement nous a mis face à cette question très rapidement : qu’est-ce qui est essentiel ? Je crois qu’au sein de l’INSA, ce qui s’est avéré essentiel, c’est le « faire-ensemble ». La crise sanitaire a démontré que l’on ne pouvait plus raisonner chacun dans son silo. Je suis convaincue que c’est une vraie bonne idée transformante : nous sommes tenus de travailler tous ensemble, et l’Institut Gaston Berger permet d’une certaine façon de mettre en lien toutes les parties prenantes du modèle INSA. Les alliances portées par la Fondation INSA1 sont une belle illustration de ce pourquoi nous travaillons les uns et les autres. Ces partenariats mettent autour de la table et au service d’un enjeu sociétal, plusieurs acteurs de la société civile. Enseignants-chercheurs, étudiants, entreprises, ONG et mécènes sont ainsi réunis autour de valeurs qui ont du sens dans le modèle INSA : la responsabilité, la solidarité et l’équité.

« Je veux comprendre, je veux agir », disait Gaston Berger. C’est une citation qui sonne un peu comme le crédo de l’IGB. Concrètement, comment l’Institut Gaston Berger transforme ses réflexions en actions ?

Effectivement, au sein de l’IGB, les équipes cogitent mais elles agissent aussi ! D’abord dans le dispositif d’accompagnement des étudiants sur les questions du handicap, de l’égalité des genres et de diversité pour permettre l’accès à toutes et tous aux études d’ingénieur. Pour mettre en place ces programmes, nous avons un lien fort avec la Fondation INSA Lyon et les entreprises partenaires avec qui nous co-créons au quotidien.

Nous avons également un important travail de recherche sur la responsabilité de l’ingénieur, et l’enjeu est de continuer à infuser ces notions dans la formation de nos étudiants. La traduction en actes a déjà bien essaimé au centre des humanités : par exemple depuis 2019, les cours à la carte permettent aux étudiants de se former à l’égalité de genre et aux questions de responsabilité de l’ingénieur. L’utilité des sciences humaines et sociales au service d’un établissement comme le nôtre n’est plus à prouver, je crois. Et cette fonction était d’ailleurs l’une des préoccupations majeures de Gaston Berger : l’INSA devait former aux questions sociétales, pour pouvoir faire des ingénieurs qui comptent, en agissant.

Pour finir, le modèle INSA est parfois difficile à saisir pour qui ne le pratique pas au quotidien. Pourriez-vous le décrire en 3 mots ?

Voyons voir… Si je dois le décrire, je choisirais : « équité, solidarité et éthique », mais si je dois le qualifier, ce serait plutôt « moderne, juste et transversal ». Je crois que c’est là que réside tout l’intérêt du mot « modèle ». C’est une vraie philosophie, un puits de ressources inépuisable. En 1957, Gaston Berger ne s’est certainement pas dit : « et si nous nourrissions nos ingénieurs d’arts, de sport ou même de sociologie pour voir ce que cela donne ? ». Son modèle a été établi selon des intentions très précises, et ces intentions étaient si bien pensées que le modèle est atemporel. Quels que soient les époques et les changements, cette identité fondatrice ne vieillit pas. Pour le petit secret, même après vingt années d’étude quotidienne des travaux de Gaston Berger, j’ai encore l’impression de le découvrir, sans cesse. C’est ce qui rend mon travail au sein de l’INSA, plein de sens.

1 Sonia Béchet occupe également les fonctions de directrice des programmes de la Fondation INSA.

INSA Lyon

« Le mentor est un point de repère pour l’étudiant dans cette période de fortes incertitudes. »

Chaque année, l’Institut Gaston Berger propose de mettre en lien des élèves-ingénieurs avec un mentor ingénieur, femme ou homme. L’objectif : accompagner les jeunes élèves en quête d’orientation et d’expérience, à travers une relation d’échange mutuel. Quid du mentorat à l’INSA Lyon en période Covid ? Clémence Abry-Durand, chargée de mission à l’IGB, répond.

En quoi consiste le mentorat porté par l’Institut Gaston Berger auprès des élèves-ingénieurs ?

Il s’agit d’un dispositif qui met en relation des étudiants avec des ingénieurs, quel que soit leur niveau d’expérience et domaine d’activité. Il existe plusieurs types d’accompagnement : le mentorat individuel ou collectif et le mentorat pour les femmes, qui a pour but de favoriser l’insertion des élèves-ingénieures filles dans des domaines encore trop masculins. Pour chaque type de mentorat, l’objectif est d’apporter un soutien à l’étudiant.e dans ses choix d’orientation et d’insertion professionnelle, le tout, basé sur une relation d’échange. Bien souvent, le ou la mentor est une sorte de « point de repère » pour le ou la mentoré.e, notamment dans cette période de fortes incertitudes pour les élèves-ingénieurs.

La crise Covid a-t-elle influé sur le nombre d’étudiants participants à ce dispositif ?

Effectivement, nous avons enregistré le double de participations par rapport aux années précédentes. Il faut bien avouer que les motivations énoncées par les étudiants dans les formulaires d’inscription sont assez révélatrices du contexte actuel : nous avons comptabilisé beaucoup de questionnements sur l’insertion professionnelle et le rôle des ingénieurs dans les années à venir. Il ne s’agit ici que d’un ressenti personnel, mais je crois que ce doublement d’effectif traduit une volonté assez forte d’échanger sur les pratiques et les visions pour l’avenir de leur métier avec des professionnels. Ce qui est tout aussi intéressant, c’est que nous avons un beau record de participations du côté des mentors également, même s'il nous manque encore quelques volontaires pour pouvoir accompagner tout le monde.

Qui peut devenir mentor et pourquoi s’engager ?

Tout ingénieur issu de tout domaine confondu, peut s’inclure dans nos dispositifs de mentorat. Bien souvent, c’est l’échange que les mentors viennent chercher dans ces relations particulières. Je crois qu’ils apprennent beaucoup en étant au contact d’élèves-ingénieurs car cela engendre souvent un questionnement sur leur propre rôle d’ingénieur. C’est une sorte de retour sur eux-mêmes, car quand on conseille, on peut parfois remettre sa vision en question et la faire évoluer.

Cette année, je crois qu’il y a aussi une vague de solidarité qui se crée face à la situation économique engendrée par l’épidémie et les doutes qui lui sont associés. D’ailleurs, si des ingénieurs lisent ces quelques lignes et souhaitent s’intégrer dans le dispositif, ils et elles sont les bienvenu.e.s !

Je suis ingénieur.e et je souhaite accompagner un.e étudiant.e de l'INSA Lyon : https://bit.ly/2ISHmul