Entreprises

Laure Corriga: first woman to head INSAVALOR

Nicolas Penet ayant annoncé son départ, c’est Laure Corriga, directrice générale du directoire depuis 2018, qui prend les rênes d’INSAVALOR. Interview.

Vous avez été nommée présidente du directoire d’INSAVALOR par le Conseil de surveillance. C’est une surprise ou une réponse attendue ?

« Je fais partie du directoire d’INSAVALOR depuis dix ans et j’ai travaillé en étroite collaboration avec Nicolas Penet. Lorsqu’il nous a informés de son départ, j’avais annoncé mon souhait de prendre sa suite et de garder la même lignée. C’est un vrai engagement. Beaucoup de questions se sont posées quant à l’ampleur de ce poste, et c’est pour cela que nous insistons sur la structure que nous formons, un directoire, avec plus de monde en responsabilité et une grande répartition des tâches.

Nicolas Penet est irremplaçable, notre envie est de faire avancer INSAVALOR avec une vraie ambition pour cette structure. »

Y a-t-il d’autres changements dans l’équipe ?

« Oui, nous avons décidé d’intégrer deux personnes dans le directoire. Rodolphe Bernard devient directeur général après avoir été recruté comme chargé d’affaires en formation continue et être devenu notre directeur formation en 2018. Mathilde Bruyère devient membre du directoire, en charge du déploiement des activités Recherche & Développement / Valorisation d’INSAVALOR, elle est notre responsable Europe depuis 2013. »

Légende : au centre, Laure Corriga et Rodolphe Bernard, respectivement présidente et directeur général du directoire d’INSAVALOR, entourés à gauche de Michel Descombes et à droite de Mathilde Bruyère, membres du directoire.

INSAVALOR semble pouvoir compter sur des engagements fidèles, vous confirmez ?

« Oui. INSAVALOR, c’est avant tout une équipe, avec des salariés présents depuis longtemps, qui ressentent un véritable sentiment d’appartenance à un groupe, à l’INSA Lyon et au Groupe INSA. Nous menons des projets collectivement, en bénéficiant d’une forte cohésion d’équipe. »

Vous dites vous inscrire dans la continuité des actions entreprises avec Nicolas Penet, c’est-à-dire ?

« Trois gros projets nous tiennent à cœur. À commencer par notre positionnement au sein du Groupe INSA. À partir du 1er janvier 2020, nous étendons dans cette optique notre rayonnement et allons assurer la gestion des activités contractuelles R&D de l’INSA Toulouse.

Autre mission, la formation continue. Depuis plus de 30 ans, INSAVALOR développe son offre de formation continue pour accompagner les entreprises sur l’évolution de leurs métiers et favoriser la mobilité professionnelle de leurs collaborateurs. Nous souhaitons répondre à l’appel à projets lancé par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’action Sociétés universitaires et de recherche (SUR), avec l’objectif de valoriser encore plus nos activités de formation continue, certifiées ISO 9001.

Enfin, nous sommes toujours persuadés que l’Europe dans la Recherche offre un potentiel exceptionnel, qui engendre une augmentation des activités de recherche non négligeable. Notre rôle est d’aider les chercheurs à se positionner au niveau européen, et c’est bien notre valeur ajoutée. Il faut décharger les chercheurs d’une certaine lourdeur et les accompagner dans leur projet sur la globalité. Cela commence d’ailleurs en amont, en fléchant les appels à projets qui peuvent les intéresser. L’aspect lobbying et recherche de partenariats est un champ important de cette activité. »

Vous êtes une femme, nommée à la tête d’une filiale R&D, valorisation et formation continue qui fait figure d’exemple dans le monde de l’enseignement supérieur depuis 30 ans. Votre regard sur cet aspect de votre nomination ?

« Je suis très contente de cette décision, et de l’intégration d’une autre femme dans notre directoire. C’est la première fois dans l’histoire d’INSAVALOR et je trouve que c’est un vrai pas en avant, surtout dans le secteur d’activités des sciences dures. Nous obtenons ainsi la mixité et la parité. C’est un joli signe que nous fait notre communauté en nous faisant confiance. C’est encourageant pour l’avenir. »

Sciences & Société

Accueil des nouveaux doctorants INSA Lyon

Organisé depuis quelques années, l'accueil des nouveaux doctorants de l'INSA Lyon a pour objectif de les informer sur le doctorat et les différents acteurs intervenant tout au long de cette expérience professionnelle de recherche.

Les nouveaux doctorants seront accueills par Marie-Christine Baietto, Administratrice provisoire de l'INSA Lyon et Florence Popowycz, Directrice du Département FEDORA (Formation par la Recherche et Etudes Doctorales).

En présence du Service des Études Doctorales de l'Université de Lyon, de l'association ALUMNI (Association des anciens élèves), d'Emilie Poirson (Chargée d'archives à l'INSA Lyon), de Béatrice Weill-Bureau (Espace Carrières INSA Lyon), de Monique Joly (Directrice SCD Doc'INSA), de Valérie Grosjean (Service Scolarité).

La journée se clôturera autour d'un cocktail de bienvenue.

- Evènement sur inscription => http://envue.insa-lyon.fr/20191003_doctorant/

Información adicional

- http://envue.insa-lyon.fr/20191003_doctorant/

-

Salle René Char - Bâtiment des Humanités - 1 rue des humanités - Villeurbanne

Últimos eventos

Colloque Enseigner les Transitions Écologiques et Sociales dans le Supérieur (ETES)

Desde 07 Hasta 09 Jul

Formation

L’INSA à la sauce brésilienne

En 1988, Severino Rodrigues, jeune brésilien, débarque fraîchement à l’INSA Lyon pour son doctorat. Accompagné de sa femme et de ses trois enfants, il vit dans l’une des résidences du campus. Parmi ses chérubins, il y a Marcele Trigueiro, alors âgée d’une douzaine d’années. Elle apprend le français dans un collège lyonnais, et nourrira le rêve de travailler à l’INSA.

Nécessité ou contingence ?

Le père de Marcele effectue un doctorat au département Génie Énergétique et Environnement. Quatre ans plus tard, la famille rentre à João Pessoa, leur ville d’origine. Le temps passe, les enfants grandissent. Et Marcele n’oublie jamais ses premières années insaliennes.

« Après mon diplôme d’architecte brésilien, je m’intéresse aux formations en urbanisme à l’INSA. En 2001, j’y fais un premier stage pendant lequel je me prépare pour un DEA1. Je dis à mon amoureux, ‘je pars en France, je reviens dans trois mois’. Le Brésil est mon pays. J’aime la joie et la créativité qui se dégage de ses habitants. Mais, gamine, Lyon m’a piquée », raconte Marcele.

« Quelques mois plus tard, elle m’appelle et elle me dit ‘finalement, je reste quatre ans. J’ai obtenu une bourse pour faire un doctorat ‘ », intervient Joacio, son époux, en riant.

À cette époque, Joacio est ingénieur, vit au Brésil et ne parle pas un mot de français. « Je vends ma voiture et, depuis João Pessoa, je m’envole pour l’Europe. J’en profite pour m’inscrire dans un DEA recherche à l’INSA, en Sciences et techniques du déchet. Et par la force des choses, moi aussi je tombe amoureux de la France. »

Coïncidence ou alignement des astres, Marcele et Joacio se sont vus attribuer un appartement dans la même résidence qu’en 1988. Depuis ce premier séjour, le couple n’a cessé de voyager entre l’Université Fédérale de Paraíba (UFPB), où ils sont tous deux maîtres de conférences, et l’INSA.

S’engager pour des relations franco-brésiliennes

Diplômés docteurs INSA, le couple rentre à João Pessoa où Joacio prend en main la coordination du réseau d’échanges étudiants, à l’UFPB. « J’ai repris contact avec mes anciens collègues de l‘INSA pour amener les étudiants à Lyon. Dans le cadre de BRAFITEC2, nous œuvrons à tisser des liens forts entre l’INSA Lyon et le Brésil. Et je pense que nos collègues ont finalement confiance pour développer des relations grâce à notre engagement et notre attachement à leur école », explique Joacio. Quelques années après, Marcele reprend cette mission de coordination. « À l’époque de mon père, c’était une relation à sens unique. Le Brésil envoyait les étudiants se qualifier à l’étranger car il n’existait pas d’équivalence à ce niveau de formation. Aujourd’hui, il existe beaucoup de sujets communs de recherche entre les deux pays. La relation est horizontale et les liens de confiance que nous avons construits nous sont chers. Nous avons toujours voulu développer les rapprochements entre les deux cultures, en créant une association française notamment. D’ailleurs, on se sent un peu franco-brésiliens aujourd’hui ! », ajoute Marcele.

De génération en génération

Trente années ont passé depuis le début de l’histoire de Marcele et l’INSA. Et l’attachement demeure le même. « Je crois sincèrement aux énergies qui s’attirent. Parfois, les opportunités font naître des destinées inattendues. Aujourd’hui, je suis plutôt fière de m’apercevoir que le cycle se renouvelle : comme mes parents, j’ai présenté l’INSA à mes enfants. On veut leur transmettre la double culture que l’on a développée et une ouverture sur les mondes dans lesquels nous baignons, Joacio et moi. D’ailleurs, je crois bien que l’aîné de 9 ans a déjà une petite tendance pour l’ingénierie mécanique ! »

Si Marcele est, des trois enfants de Severino, la plus mordue de l’INSA, il semblerait que l’école d’ingénieurs française ait aussi laissé des marques dans l’esprit des frère et sœur. « Croyez-le ou non, ma sœur s’est mariée avec un docteur INSA et mon frère, après une formation au département Génie Civil et Urbanisme de l’INSA, s’est installé dans le sud de la France pour cultiver des vignes bio. Son vin vient tout juste d’être médaillé d’or au concours IGP », conclut Marcele.

1Diplôme d’Études Approfondies, aujourd’hui équivalent à une 2e année de Master

2Réseau international des établissements universitaires partenaires brésiliens

Recherche

Justin Maire : « je veux sauver la Grande Barrière de corail »

Visible depuis l’espace, elle est à la base d’un écosystème merveilleux sur lequel repose 25% de la vie marine et la subsistance de milliards d’individus. Et pourtant, elle meurt un peu plus chaque jour. La Grande Barrière de corail, véritable poumon de l’océan, subit depuis une trentaine d’années les conséquences du changement climatique. En cause, le réchauffement des océans qui entraîne un stress du corail qui rejette l’algue symbiotique lui permettant de se nourrir.

Justin Maire, ingénieur et docteur INSA Lyon s’est envolé pour l’Australie il y a quelques mois, dans le cadre d’un post-doctorat. Au sein de l’Université de Melbourne, il travaille à optimiser les bactéries symbiotiques de la plus grande structure vivante du monde. Rencontre et explications.

Sur Terre, le réchauffement climatique est souvent et seulement envisagé comme l’augmentation de la température de l’air d’un ou deux degrés. Cependant, environ 90% de la chaleur produite en surface est récupérée par les océans et l’on considère que sans ce phénomène, la température sur terre avoisinerait les 50°C.

Sur Terre, le réchauffement climatique est souvent et seulement envisagé comme l’augmentation de la température de l’air d’un ou deux degrés. Cependant, environ 90% de la chaleur produite en surface est récupérée par les océans et l’on considère que sans ce phénomène, la température sur terre avoisinerait les 50°C.

« Pour la vie marine, ça n’a rien de l’air de vacances sous les tropiques. Les coraux vivent dans des milieux relativement pauvres. La majorité de leurs apports nutritifs repose sur de minuscules algues symbiotiques qui vivent dans leurs tissus, et les alimentent à travers la photosynthèse. Quand l’eau dépasse les 31°C, l’activité de ces algues symbiotiques est perturbée et l’animal les rejette. En expulsant l’algue qui lui permet de vivre, il est privé de nutriments et finit par mourir. C’est un peu comme chez l’Homme : lorsque notre corps a de la fièvre causée par une bactérie par exemple, il tente de s’en débarrasser », explique Justin Maire.

En trente ans, les océans ont vu la moitié de leurs coraux s’habiller de différentes couleurs, du blanc éclatant, en passant par des couleurs fluorescentes jusqu’au vert-gris.

« Le phénomène de blanchissement des coraux est assez impressionnant. En rejetant l’algue, qui confère aux coraux leur couleur naturelle, le corail devient alors translucide et la couleur blanche de son squelette est perçue. C’est très beau, mais c’est l’annonce de sa mort. Puis, la surface du squelette se recouvre d’algues filandreuses, et à ce moment, l’animal est mort. »

© Chasing Coral

En Australie, la barrière corallienne s’étend sur 2300 kilomètres, concentrant plus de 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et 4000 espèces de mollusques. À Melbourne, Justin Maire et son équipe tentent de créer des « super-coraux » qui résisteraient au réchauffement et aux variations de températures.

« Mon projet est d’optimiser les bactéries symbiotiques des coraux. D’abord en utilisant des probiotiques, ce qui sous-entend designer un cocktail de bactéries symbiotiques qui amélioreraient naturellement la résistance thermique de l’animal, puis, plus tard, modifier la génétique de ces bactéries pour améliorer encore davantage la résistance des coraux. Jouer sur les bactéries symbiotiques permet une plus grande flexibilité et manipulabilité que si l’on travaillait directement sur le patrimoine génétique du corail. »

Ingénieur diplômé du département Biosciences et ancien doctorant du laboratoire BF2i1 de l’INSA Lyon, Justin travaille sur les bactéries pathogènes et symbiotiques en interaction avec les animaux. fsubt

« Les coraux sont des êtres-vivants dont nous ne connaissons pas encore toutes les subtilités et les fonctionnements. Mon travail de recherche consiste aussi à comprendre les interactions entre le corail et ses partenaires symbiotiques, algues et bactéries. C’est, encore une fois, un peu comme chez l’Homme : notre corps évolue avec des milliards de bactéries et pourtant, il n’est pas en inflammation constante. Ces bactéries-là se disent « symbiotiques », puisqu’elles vivent en harmonie avec le reste de notre corps. Et parfois, notre système immunitaire rencontre une bactérie dite « pathogène » qui perturbe la symbiose. Pour le corail, on est dans la même situation. Quand sa relation avec son algue symbiotique est bouleversée, l’algue est en quelque sorte considérée comme « pathogène » par le corail, et son immunité réagit. Cependant, des températures aussi élevées ne font pas partie de son cycle naturel et il n’a jamais fait face à un tel stress. Son système immunitaire est seulement capable de « soigner » le corail en rejetant la partie qui dysfonctionne, c’est-à-dire les algues symbiotiques. Mais dans le cas des coraux, ce qui dysfonctionne, c’est aussi ce qui les nourrit. Nos travaux se concentrent alors sur ces minuscules algues dont dépend la vie du corail : comment réagissent-elles au stress thermique ? quels sont les mécanismes à l’origine de leur expulsion par les coraux ? comment l’ajout de probiotiques pourrait atténuer ce phénomène ? Il a notamment été montré que le traitement des coraux avec des antioxydants pouvait limiter leur blanchissement. Nos premières pistes se portent ainsi sur des bactéries capables de naturellement produire de telles molécules et qui viendraient donc en aide aux algues symbiotiques lors d’un stress thermique. »

Les travaux de recherche sur les récifs coralliens impliquent une course contre la montre. Dans trente ans, on estime la totalité des coraux de l’océan morts, ainsi que la disparition d’écosystèmes entiers qui reposent sur ces récifs. Si le projet de Justin Maire n’en est qu’à ses débuts, le jeune chercheur reste conscient de l’ampleur de la tâche et ne nie pas la pression environnementale et sociétale liée à l’urgence de la situation.

« Ici, chaque été, le bilan tombe et c’est très dur. On se dit ‘un an de moins’ ou ‘est-ce qu’on va y arriver ?’. On se lance dans ces recherches tout en étant conscients que ce sont des travaux risqués et que la mise en pratique sera longue et fastidieuse si elle est viable. Mais plus je m’approprie le sujet, plus je prends conscience du pouvoir de mon rôle de chercheur sur la planète. Aujourd’hui, on débroussaille, mais si ça fonctionne, on sauve la Barrière de corail avec des bactéries, et cette idée pousse ma détermination encore plus loin. »

1Biologie Fonctionnelle Insectes et Interactions, INSA Lyon/INRA

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 4 - 27 mai 2021

Formation

Projets de fin d’études : toucher du doigt le monde de la recherche

Dernière étape de la formation d’ingénieurs dans les INSA, le Projet de Fin d’Études (PFE) est un travail de recherche fondamentale ou de recherche & développement, réalisé de façon individuelle ou en petits groupes. Pendant 4 à 6 mois, les étudiants tissent leurs premiers liens professionnels en laboratoire ou en entreprise, encadrés par des enseignants-chercheurs de l’INSA Lyon. Interview croisée de Nacer Hamzaoui, enseignant-chercheur au département Génie Mécanique (GM), Nicolas Penet, Président du directoire d’INSAVALOR et Laurent Demia, ingénieur mécanique INSA chez Sandvik Mining and Rock Technology.

En quoi consiste un projet de fin d’études à l’INSA Lyon ?

Nacer Hamzaoui : « C’est une approche qui permet à l’étudiant d’aborder son futur métier dans des conditions réelles, en appliquant tous les acquis de sa formation et en découvrant de façon autonome de nouveaux concepts. En entreprise ou en laboratoire, il profite d’une première expérience en réelle responsabilité d’ingénieur, et découvre la recherche. Le PFE sert bien souvent de passerelle vers le premier emploi. Ces approches sont aussi bénéfiques pour l’enseignant-chercheur encadrant, qui élargit ses liens et concrétise ses travaux avec le monde socio-économique. Et au département Génie Mécanique, le PRI (Projet Recherche et Ingénierie) est complété par un concours intitulé ‘Mon projet INSA en 300 secondes’ dont l’objectif est de motiver et féliciter les futurs ingénieurs qui soutiennent leurs projets devant un jury de professionnels. Ce travail de communication et de synthétisation d’un sujet complexe est très bénéfique à leur future vie professionnelle. »

Nacer Hamzaoui : « C’est une approche qui permet à l’étudiant d’aborder son futur métier dans des conditions réelles, en appliquant tous les acquis de sa formation et en découvrant de façon autonome de nouveaux concepts. En entreprise ou en laboratoire, il profite d’une première expérience en réelle responsabilité d’ingénieur, et découvre la recherche. Le PFE sert bien souvent de passerelle vers le premier emploi. Ces approches sont aussi bénéfiques pour l’enseignant-chercheur encadrant, qui élargit ses liens et concrétise ses travaux avec le monde socio-économique. Et au département Génie Mécanique, le PRI (Projet Recherche et Ingénierie) est complété par un concours intitulé ‘Mon projet INSA en 300 secondes’ dont l’objectif est de motiver et féliciter les futurs ingénieurs qui soutiennent leurs projets devant un jury de professionnels. Ce travail de communication et de synthétisation d’un sujet complexe est très bénéfique à leur future vie professionnelle. »

Le PFE : un produit d’appel vers la recherche ?

Nicolas Penet : « La recherche est encore trop souvent délaissée par les élèves-ingénieurs. Le PFE peut se dérouler dans l’un de nos laboratoires à l’INSA Lyon et permet à l’étudiant de s’initier à l’activité de recherche. Souvent, cela lui permet de s’engager dans la réalisation d’un doctorat, en collaboration avec une entreprise. Ce type de projet permet notamment à INSAVALOR, la filiale de valorisation de l’INSA Lyon, de nouer des liens et des collaborations longues avec les partenaires. Les projets de fin d’études restent une porte d’entrée privilégiée pour les industriels qui découvrent le potentiel d’innovation de nos laboratoires de recherche. »

Nicolas Penet : « La recherche est encore trop souvent délaissée par les élèves-ingénieurs. Le PFE peut se dérouler dans l’un de nos laboratoires à l’INSA Lyon et permet à l’étudiant de s’initier à l’activité de recherche. Souvent, cela lui permet de s’engager dans la réalisation d’un doctorat, en collaboration avec une entreprise. Ce type de projet permet notamment à INSAVALOR, la filiale de valorisation de l’INSA Lyon, de nouer des liens et des collaborations longues avec les partenaires. Les projets de fin d’études restent une porte d’entrée privilégiée pour les industriels qui découvrent le potentiel d’innovation de nos laboratoires de recherche. »

Quels bénéfices pour les entreprises demandeuses ?

Laurent Demia : « Étant moi-même ingénieur INSA, j’ai bénéficié du dispositif PFE lorsque j’étais étudiant en Génie Mécanique. J’ai pu vivre l’expérience dans un service de R&D en entreprise et je sais donc ce que cela apporte à l’élève-ingénieur. En passant du côté de l’industriel, mais aussi en ayant collaboré avec les départements Génie Mécanique et Génie Électrique sur de nombreux PFE, on se rend compte de l’intérêt d’apporter un peu de sang neuf et un regard nouveau sur certains de nos projets. Cela nous amène également un côté théorique et académique qui permet d’anticiper certains sujets de développement ou de mener en parallèle des travaux de pré-analyse ou des études de faisabilité. Dans la plupart des cas, cette approche, fait naître de nouvelles idées et une réelle ouverture d’esprit à l’industriel. »

« Mon projet INSA en 300 secondes 2019 »

« Mon projet INSA en 300 secondes » est une façon innovante pour les étudiants de 5e année du département de Génie Mécanique de l’INSA Lyon de présenter leurs PRI. Le défi ? Présenter des sujets complexes de façon percutante et accessible à tous les publics. Cette année, 14 projets sélectionnés ont été présentés devant un jury de professionnels ce jeudi 20 juin.

Félicitations aux lauréats et à tous les participants :

◾ Théo Pinanel (1er prix)

◾ Axel David (2e prix)

◾ Théophile Vanlemmens (3e prix)

◾ Armand Brun (Prix Alumni INSA Lyon)

Entreprises

Chaire SKF-INSA Lyon : une histoire qui roule

Un hélicoptère survole le désert du Sahara : ses pales en rotation dessinent un cercle parfait dans l’air. Le frottement des surfaces en contact est consenti par une pellicule de graisse qui se déplace au gré de la rotation, participant à l'équilibre du mouvement du mécanisme. Que se passe-t-il si un grain de sable vient contrarier cette harmonie ? Combien de temps le roulement pourra-t-il fonctionner si le lubrifiant ne parvient plus jusqu’aux contacts, sans entraîner des problématiques de sécurité ? Les interfaces lubrifiées, c’est le cœur des recherches menées dans le cadre d’un partenariat de longue date entre l’industriel SKF et l’INSA Lyon. À l’occasion de la signature du renouvellement de la chaire en mars 2019, rencontre avec Nicolas Fillot qui succède à Philippe Vergne, nouveau pilote côté INSA de la chaire « Lubricated Interfaces for the future ». Interview.

Comment l’histoire entre SKF et l’INSA Lyon a débuté ?

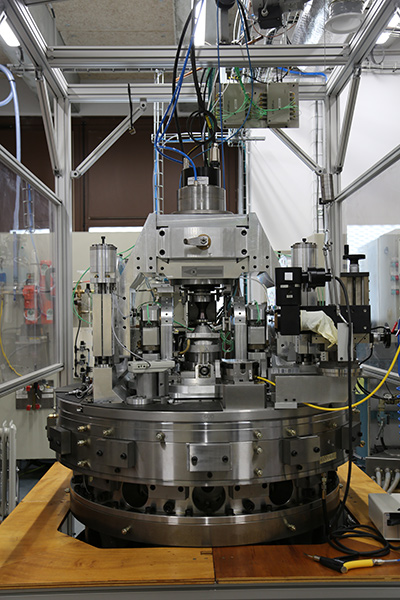

« Les relations entre SKF et l’INSA Lyon sont plutôt anciennes. En 2005 était recruté au LaMCoS1 le premier doctorant qui a travaillé sur la machine Tribogyr, un tribomètre unique au monde pour étudier le contact collet-rouleau des roulements, intégralement financé par le groupe SKF. Ce partenariat s’est trouvé renforcé par l’accueil régulier de Guillermo Morales-Espejel, senior scientist au centre de recherche de SKF au Pays-Bas et chair professor à l’INSA. En 2013, cette relation exceptionnelle s’est officialisée et la chaire « Lubricated Interfaces for the future » est née, permettant aux équipes de continuer à développer la plateforme Tribogyr tout en impulsant de nouveaux projets. Six ans après, le bilan est très positif. Une véritable relation de confiance s’est instaurée et l’énergie est bonne : nous avons renouvelé la chaire SKF-INSA Lyon pour six années supplémentaires ! »

« Les relations entre SKF et l’INSA Lyon sont plutôt anciennes. En 2005 était recruté au LaMCoS1 le premier doctorant qui a travaillé sur la machine Tribogyr, un tribomètre unique au monde pour étudier le contact collet-rouleau des roulements, intégralement financé par le groupe SKF. Ce partenariat s’est trouvé renforcé par l’accueil régulier de Guillermo Morales-Espejel, senior scientist au centre de recherche de SKF au Pays-Bas et chair professor à l’INSA. En 2013, cette relation exceptionnelle s’est officialisée et la chaire « Lubricated Interfaces for the future » est née, permettant aux équipes de continuer à développer la plateforme Tribogyr tout en impulsant de nouveaux projets. Six ans après, le bilan est très positif. Une véritable relation de confiance s’est instaurée et l’énergie est bonne : nous avons renouvelé la chaire SKF-INSA Lyon pour six années supplémentaires ! »

Quel intérêt pour un laboratoire en mécanique de travailler avec un partenaire industriel ?

« Cette organisation synergique permet au laboratoire de développer des thématiques scientifiques sur le long terme. En tentant de répondre aux problématiques de terrain qui émanent de notre partenaire industriel, nous sommes dans le même temps confrontés à des problématiques de recherches fondamentales originales. C’est un double enjeu pour les chercheurs du LaMCos : relever des défis scientifiques autour de la tribologie, tout en résolvant des problèmes technologiques, environnementaux et économiques. »

Vous connaissez bien la chaire SKF pour en suivre les travaux depuis le commencement. Quel avenir souhaitez-vous lui donner ?

« En matière de formation, les échanges avec les élèves du cycle ingénieur de l’INSA Lyon sont constants, notamment grâce au parrainage de certaines promotions. Pour le volet recherche, la plupart des projets que nous prévoyons concerne le fonctionnement des contacts lubrifiés dans des conditions non-idéales : c’est l’exemple du défaut d’alimentation en lubrifiant, ou encore le fait d’utiliser de plus en plus les fluides environnants le contact (carburant, réfrigérant, eau...) à la place ou en combinaison avec les lubrifiants classiques (huile, graisse) qui aura pour conséquence de faire fonctionner le contact dans des conditions critiques. Notre équipe souhaite continuer son développement d’outils expérimentaux et numériques jusqu’à l’échelle moléculaire pour analyser le comportement des interfaces lubrifiées. En modélisant la réponse du lubrifiant dans des conditions sévères et en l’intégrant à des simulations numériques à plus grande échelle, notre objectif est de prédire les performances du contact et ainsi de mieux appréhender la durée de vie des composants et les pertes énergétiques. »

1 INSA Lyon/CNRS/Université de Lyon

Recherche

L’Antarctique, le nouvel eldorado de Raphaël Gilly

Après avoir vécu toute son enfance sous le soleil de Provence, passé cinq années à l’INSA Lyon, décroché son diplôme d'ingénieur 2018, Raphaël Gilly a décidé d’entreprendre une folle aventure en postulant à une mission hors du commun à l’Institut Polaire Français (ou IPEV pour Institut Paul Émile Victor). Il raconte son périple.

Manchots dans leur habitat naturel - © Raphaël Gilly

Un parcours sans embûches

J’ai toujours voulu travailler dans les domaines de la science et de l’ingénierie. Je cherchais un établissement où côtoyer des gens de tous horizons, avec la possibilité de partir à l’étranger tout en proposant un campus à taille humaine. C’est tout naturellement que je me suis intéressé à l’INSA. Après mes deux premières années de formation, je me suis orienté vers le département Télécommunications, Services et Usages (TC) qui est particulièrement généraliste et qui m’a ouvert les portes d’une première expérience à l’international, avec un échange à Shanghai.

Pendant ces cinq ans de vie sur le campus, j’ai également pris part à la vie associative. J’ai fait partie de l’association aérospatiale de l’INSA (CLES-FACIL), où notre objectif a été de lancer une fusée dans l’atmosphère, tout en étant encadré par le Centre National d’Études Spatiales (CNES). Je me suis également impliqué dans la Troupe Théâtrale de l’INSA (TTI), à la fois en improvisation et en écriture. J’ai même eu la chance de mettre en scène une pièce de théâtre, c’est l’un des souvenirs les plus forts de mes années insaliennes !

En route pour l’Antarctique

Passionné par les voyages en tout genre, j’ai toujours voulu découvrir de nouvelles cultures ou de nouvelles façons de vivre. C’est dans cette optique que j’ai postulé à la mission de l’IPEV. Elle regroupe à la fois la science et la vie en milieu isolé. Ça m’a tout de suite plu.

Tous les ans, les sélections pour intégrer cette base sub-antarctique se font de janvier à juin pour un départ prévu en novembre. Il y a plusieurs entretiens, dont un plus orienté technique, puis des examens de connaissances générales. Là, j’avoue que mes cours de conception m’ont bien aidé. Ensuite, il faut encore passer des examens médicaux et des tests psychologiques.

Plusieurs mois après ma première candidature, me voilà retenu pour intégrer la base sub-antarctique ! Ce qui a fait la différence, ce sont les soft-skills, ces compétences en savoir-être que l’on oublie souvent en bas de notre CV. Pourtant, ce sont bien nos capacités de vie en communauté qui vont faire la différence dans ces milieux.

Un observatoire unique au monde

L’IPEV est une agence qui soutient les programmes de recherche dans les terres australes et antarctiques françaises. Ces territoires constituent la plus grande réserve naturelle de France, elles regroupent la Terre Adélie (sur la côte du Pôle Sud), les îles Amsterdam et Saint Paul, l’archipel de Kerguelen, et l’archipel de Crozet, où je suis actuellement. Les régions antarctique et sub-antarctique sont un observatoire unique au monde pour l’étude des changements climatiques et leur évolution.

En France, on a du mal à se rendre compte de l’impact que nous avons sur l’environnement alors qu’ici c’est flagrant. Nous voyons directement les conséquences des activités humaines sur la nature : la pollution en augmentation, la fragilité de la terre, les dégâts causés par les espèces introduites comme les rats par exemple…

Archipel de Crozet - © Christophe Guillerm

Des missions passionnantes

Depuis mon arrivée sur cette base, je participe à plusieurs programmes de recherche qui touchent à des domaines variés. Nous réalisons notamment des relevés quotidiens de données sismologiques et sur le champ magnétique de la Terre, dans le cadre des observatoires de l’École et Observatoire des Sciences de la Terre. Nous travaillons également avec l’Agence Spatiale Française pour des programmes de positionnement de satellites, et aussi avec l’Agence Américaine d’Observation Océaniques et Atmosphériques pour qui nous analysons la pollution de l’air. Toutes ces missions m’ont montré l’avantage d’avoir suivi ma formation à l’INSA. Grâce à mes cinq ans d’études, je suis un touche à tout !

Le mot de la fin pour les insaliens

J’encourage tous les élèves-ingénieurs à postuler à ce type de mission. Il ne faut pas avoir peur, il faut tenter pour ne rien regretter. L’objectif n’est pas de se fermer des portes mais de réaliser ses rêves !

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 4 - 10 mars 2022

Sciences & Société

Muco'Run : des foulées colorées

Un cross avec poudre colorée organisé par GM la vie en partenariat avec le BDE Sud-Est.

Un parcours tout en couleur accessible à tous pour que chaque foulée participe à la recherche contre la mucoviscidose.

Les fonds seront reversés à l'association Vaincre la mucoviscidose.

------------------------------

GM la vie est un nouveau pôle de l’association PromoGM du département de Génie mécanique de l’INSA Lyon qui a pour but d'unir chaque année un maximum de monde autour d’un événement dont les bénéfices iront à la recherche médicale.

Le BdE Sud-Est est l'Association étudiante de l'École Santé Social Sud-Est.

Información adicional

Últimos eventos

Colloque Enseigner les Transitions Écologiques et Sociales dans le Supérieur (ETES)

Desde 07 Hasta 09 Jul

Recherche

Recherche européenne : deux chercheurs de l’INSA Lyon sélectionnés par l’Élan ERC

L’ERC (European Research Council) est une subvention européenne reconnaissant la valeur et le potentiel de très haut niveau des recherches exploratoires. Le dispositif étant extrêmement compétitif, l’Université de Lyon au travers de l’Élan ERC identifie les chercheurs susceptibles de postuler au financement européen sur les campagnes 2019 et 2020, pour les accompagner dans leur démarche. D’une durée de 5 ans, le financement ERC est compris entre 1,5 et 3,5 millions d’euros et est attribué à un chercheur, débutant ou confirmé, dont le travail exploratoire est susceptible de constituer le fondement de nouvelles industries, nouveaux marchés et innovations sociales.

Mis en place par l’Université de Lyon depuis le début de l’année 2018, le dispositif Élan ERC accompagne les chercheurs et les enseignants-chercheurs dans la candidature d’appel à projets ERC. Parmi les 16 dossiers sélectionnés sur le bassin lyonnais et stéphanois, deux chercheurs de l’INSA Lyon : Angela Madeo, du laboratoire GEOMAS (Géomécanique, Matériaux, Structure) et Guilhem Baeza, laboratoire MATEIS (Matériaux Ingénierie et Science).

« L’obtention de cette bourse ERC serait une aubaine pour mener mes recherches dans des conditions exceptionnelles. Le soutien de l’Université de Lyon permet d’affiner son projet et de bien comprendre le dispositif ERC », indique Guilhem Baeza, spécialiste des élastomères thermoplastiques.

Guilhem candidatera dans la catégorie « starting grant[1] » avec un projet de développement d’un caoutchouc innovant réparable et recyclable. Ses recherches ont pour but de comprendre les propriétés des particules ferromagnétiques et d’en proposer une formulation destinée à des applications industrielles ou biomédicales.

Angela Madeo présentera son projet en tant que « consolidator grant[2] ». Elle travaille sur les méta-matériaux, une discipline récente développée depuis une dizaine d’année à l’INSA Lyon. En modulant leur microstructure, ces matériaux absorbent les ondes, les bruits ou les vibrations. Angela voit en l’Élan ERC une opportunité de développer ses expérimentations.

« L’Élan ERC est un réel soutien face à la sélection drastique qu’induit l’appel à projets européen. Cela nous permet de dégager du temps d’enseignement, de former une équipe en intégrant des post-doctorants sur nos projets ou d’effectuer des missions à l’étranger », ajoute Angela Madeo.

[1] Catégorie qui s’adresse aux jeunes scientifiques (2 à 7 ans après la thèse).

[2] Catégorie constituant le second type de bourse destinée aux scientifiques expérimentés (7 à 12 ans après la thèse).

Recherche

Le département FEDORA organise le deuxième « Prix de thèses »

Afin de récompenser les meilleurs travaux doctoraux de l’INSA Lyon, le département FEDORA (Formation par la Recherche et Études Doctorales) organise un second « Prix de thèses ».

Les dossiers de candidatures doivent s’inscrire dans l’un des cinq enjeux sociétaux qui structurent l’activité « recherche » de l’établissement : « Énergie pour un développement durable », « Environnement : Milieux Naturels Industriels et Urbains », « Information et Société Numérique, « Santé globale et Bio ingénierie » et « Transport : Structures, Infrastructures et Mobilités ». Les candidatures sont ensuite étudiées par un jury et sont exposées au grand public par les lauréats lors d’une cérémonie de remise de prix.

L’événement répond à une double volonté, comme l’explique Florence Popowycz, Directrice du département FEDORA de l’INSA Lyon.

« Le prix de thèses permet de mettre en lumière des travaux d’une très grande qualité. En effet, au sein de l’établissement, les doctorants n’avaient pas encore d’événement à proprement parler pendant lequel ils obtenaient reconnaissances et visibilité, mise à part pendant leurs soutenances. Il s’agit aussi de faire connaître l’univers de la recherche, une activité mystifiée, qui effraie souvent les élèves-ingénieurs. Le département FEDORA souhaite faire des Prix de thèses, un événement pérenne et fédérateur pour les doctorants et doctorantes. »

Gloria Vilches-Freixas et Ruben Teixeira Franco sont deux des lauréats de la première édition. Tous deux sont ravis d’avoir participé à ce prix et ont vu leurs travaux récompensés par leur établissement.

« Les publications scientifiques, c’est déjà très gratifiant, mais obtenir une reconnaissance de la part de son établissement l’est encore plus, explique Ruben. Je conseille aux doctorants d’y participer ne serait-ce que pour présenter son travail à un public hétérogène ; c’est un exercice très intéressant que de faire comprendre à des non-experts

un travail pointu ! »

Gloria a elle aussi donné beaucoup d’importance au fait d’apprendre à communiquer sur ses propres travaux.

« La communication est pour moi l’un des devoirs du scientifique. Cela peut faire naître des vocations à des futurs doctorants, et faire découvrir un métier qui ne connaît pas de routine ! J’ai été très honorée de recevoir ce prix qui représente une véritable reconnaissance des efforts et du travail accomplis pendant trois ans. »

© Tim Douet

- Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 30 avril 2019.

- Pour plus d’informations : « flyer prix de thèse »

▪️ Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2019

▪️ Délibération du jury : fin juin

▪️ Cérémonie de remise des prix : jeudi 14 novembre 2019 à 14h

Tel. +33 (0)4 72 43 85 82

Courriel : fedora_for@insa-lyon.fr