INSA Lyon

Point de bascule // la sélection du mois de juin 2025

La Prospective selon Gaston Berger : anticiper l’avenir pour mieux le construire

Depuis toujours, l’Homme s’est intéressé à l’avenir ; la Prospective, néologisme né sous la plume de Gaston Berger à la fin des années 1950, n’est qu’une manière méthodique de manifester cet intérêt. Ce terme décrit un concept assez simple : l’étude des futurs possibles ; des multiples chemins que l’Histoire pourrait emprunter. Pour cela, la Prospective du fondateur de l’INSA, considère que l’avenir n’est pas « prédéterminé, mais à construire ».

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/la-prospective-selon-gaston-berger-anticiper-l-avenir-pour-mieux-le-construire

Des pistes cyclables aux feux intelligents : l’IA au service de la mobilité douce

À l’heure où la mobilité urbaine cherche à réconcilier sécurité, fluidité et respect de l’environnement, l’intelligence artificielle apparaît comme un outil pertinent pour explorer des solutions de gestion du trafic. Dans sa thèse intitulée « Algorithmes d'apprentissage pour le cyclisme urbain : modèles implicites et infrastructure dynamique », publiée en 2024, Lucas Magnana, alors doctorant au laboratoire CITI, a plongé méthodiquement dans les données comportementales des cyclistes et a utilisé des algorithmes récents d’intelligence artificielle. Un travail innovant qui démontre également la possibilité de réconcilier les apports de l’IA avec les impératifs écologiques.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/des-pistes-cyclables-aux-feux-intelligents-l-ia-au-service-de-la-mobilité-douce

Le bilan carbone des super-héros ou le poids de la machine culturelle

Combien de quantité de nourriture Flash doit-il ingurgiter pour que son corps produise l’énergie lui permettant de courir à la vitesse qu’on lui prête dans la fiction ? Selon les calculs de Miles Traer, géologue et enseignant à l’Université de Stanford, « en se nourrissant de beurre de cacahuètes, de pizza, de tofu et d’œufs » et en ne courant « qu’à 15% de la vitesse de la lumière », le super-héros brûlerait en une seconde, le nombre de calories qu’un américain moyen mange en un an. Sur son site internet, le « scientifique pop en liberté » passe ainsi au crible l’impact écologique des super-héros les plus célèbres. Et le bilan fait sourire autant qu’il interroge : quel poids les histoires de nos super-héros exercent sur l’imaginaire collectif face à l’urgence climatique ?

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/le-bilan-carbone-des-super-héros-ou-le-poids-de-la-machine-culturelle

Existe-t-il une chimie plus verte ?

Le point commun entre la barbe à papa, les groupes sanguins ou les détergents biosourcés ? Les carbohydrates, autrement dit, les glucides - ou sucres - qui représentent 75% de la biomasse produite par les végétaux sur Terre. Selon Yves Queneau, chercheur CNRS en glycochimie à l'Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires, ces composés sont une ressource essentielle pour la chimie biosourcée. Dans un contexte d’urgence environnementale et alors que les effets de l’ère industrielle sur le climat, la biodiversité et les écosystèmes sont désormais bien documentés, le secteur de la chimie, comme tous les autres, est sommé de se réinventer. Décarboner la chimie devient ainsi une nécessité : cap sur un univers étonnant où les molécules issues de la nature dessinent les contours d’une chimie plus durable.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/existe-t-il-une-chimie-plus-verte

Iris roussel : l’entrepreneur qui soulage les patients en prenant le pouls du terrain

Comment peut-on construire des systèmes de santé qui prennent davantage en compte le vécu et l’expérience du patient ? Comment fluidifier l’accès à l’information pour les patients, assurer un meilleur suivi à la sortie de l’hôpital ou digitaliser les dossiers médicaux ? En promouvant une santé innovante, humaine et optimiste, Iris Roussel œuvre depuis maintenant 6 ans pour améliorer le parcours santé des patients.

Diplômée de l’INSA Lyon, cette entrepreneure conseille les établissements de santé, les territoires et les laboratoires pharmaceutiques en leur proposant des solutions innovantes pour rendre le quotidien des patients plus doux, en alliant ses savoir-faire d’ingénieure et de designer.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/iris-roussel-l-entrepreneure-qui-soulage-les-patients-en-prenant-le-pouls-du-terrain

Sciences & Société

Projection-débat - Mobilités du futur : quels rôle et responsabilité pour les ingénieurs ?

Un évènement proposé dans le cadre du Challenge mobilité 2025 Auvergne Rhône-Alpes.

Au programme :

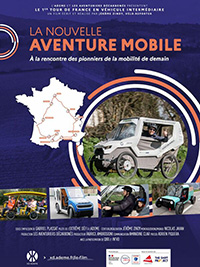

Projection du film « La nouvelle aventure mobile », réalisé par Jérôme Zindy en partenariat avec l’ADEME, suivie d’un échange avec :

- Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon

- Fabien Bagnon, 13ᵉ Vice-président de la Métropole de Lyon, en charge des mobilités innovantes et actives

- Mélodie Cros Ferréol, Co-présidente de l'association La Ville à Vélo

- Sébastien Morterolle, maître de conférences au département Génie Mécanique, chercheur au LaMCoS et responsable du Mastère Expert en Véhicules Électrifiés (EVE) à l’INSA Lyon

La nouvelle aventure mobile : le film !

La nouvelle aventure mobile : le film !

Plus de 3000km en véhicule intermédiaire, à la rencontre des pionniers d'une mobilité plus sobre, durable et made in France. En 2024, Jérôme Zindy, vélo-reporter, a parcouru la France à bord d'un véhicule durable et innovant, intermédiaire entre le vélo et la voiture électrique.

Venez découvrir celles et ceux qui expérimentent des véhicules respectueux de nos limites planétaires et créent des emplois locaux !

Tout au long de la semaine, l’établissement vous invite également à participer aux animations organisées dans le cadre du Challenge mobilité.

Información adicional

-

INSA Lyon - Amphi Bassi 23 av. Jean Capelle O, 69100 Villeurbanne

Palabras clave

Últimos eventos

UNITECH - Assemblée générale 2025

Desde 31 Ago Hasta 05 Sep

Entreprises

De Klaxit à BlaBlaCar : Julien Honnart, l’entrepreneur qui voulait relier les gens

Relier les gens : voici l’honorable point commun entre les télécommunications et le covoiturage, auquel Julien Honnart a consacré ses dix dernières années. Sortant de l’INSA Lyon, il créait Klaxit, startup spécialisée dans les trajets partagés domicile-travail. Onze ans après sa création, il revendait son entreprise à BlaBlaCar.

Aujourd’hui parrain de la filière Entreprendre@INSA, il souhaite faire désormais profiter ses cadets de son expérience. Anatomie d’un parcours d’entrepreneur, pavé de rencontres, d’apprentissage permanents, et de relations humaines.

Le feu créatif

L’informatique est un truc hérité de son père. Quand celui-ci lui lègue le premier ordinateur du foyer pour en acquérir le tout dernier modèle, c’est la révélation. Au début, Julien bricole, démonte, remonte l’appareil. De fil en aiguille, il découvre le potentiel créateur de l’informatique. Au lycée, il développe même avec un ami, le site internet de son établissement. « J’avais envie de créer, même si je n’étais pas forcément doué de mes dix doigts. L’informatique permet de fabriquer des choses que les gens utilisent pour résoudre des problèmes. Ça me faisait rêver », décrit-il.

Pourtant, celui qui a désormais vendu son entreprise à BlaBlaCar n’était pas le plus doué en maths. « Pour le bac S et poursuivre des études scientifiques : un vrai talon d'Achille ». Ainsi, il cravache pour obtenir la mention très bien. « J’ai toujours beaucoup bossé, sans réelles facilités pour être en tête de file. Cela m’a valu beaucoup de stress, notamment pour l’entrée à l’INSA Lyon ». Moins porté sur les aspects purement théoriques, néanmoins nécessaires aux études supérieures, il recherche l’expérimentation. Et le voyage à l’étranger, sa marotte de l’époque. Il suit ses deux premières années d’études d’ingénieur en double-diplôme, à Karlsruhe. « À ce moment-là, les Allemands sont plus en avance que nous sur deux aspects qui m’attirent particulièrement : la spécialisation dès la première année d’études d’ingé' et l’écologie ». Là-bas, il apprend le code et le langage Java. Il s’y rendra une seconde fois lors de sa scolarité, pour un stage à la Gazette de Berlin, un journal d’actualités fondé par des expatriés français. Au milieu de cette équipe de littéraires, le futur ingénieur sort du cadre. « Je suis surtout complètement inexpérimenté pour accomplir ma mission de remettre sur pied leur site internet ». Alors, dans la blancheur de l’hiver berlinois, il écume les ouvrages glanés à la bibliothèque du quartier ; un réflexe qu’il aura à maintes reprises lors de sa vie d’entrepreneur. Seul, il potasse l’épais livre pour apprendre ce qu’il ne sait pas encore.

Une première graine

Intégré au département Télécommunications en troisième année sur le campus de Villeurbanne, Julien Honnart se remémore le cours qui jettera les bases de Klaxit. « Ça s’appelait ‘projets innovants’, géré par Stéphane Frénot. Il nous fallait travailler en groupe autour d’un prototype et d’un business plan ». Un pur développement de projet entrepreneurial, le jargon en moins. Le début du Web 2.0, l’avènement des communautés et des réseaux sociaux font émerger nombre d’idées toutes aussi créatives que challengeantes. Dans l’émulation collective, le groupe dont fait partie Julien porte son intérêt sur l’automobile. « Pour moi, la voiture était un vieil objet et présentant un potentiel d’innovation en télécommunications assez faible. On voulait créer un boîtier pour relier le véhicule à internet, mais rien d’extraordinaire n’apparaissait ». La fulgurance arrive sans prévenir : « l’innovation était à trouver dans l’usage, et non dans la technologie elle-même ». Alors dans sa turne, de retour d’un brainstorming avec son groupe, l’étudiant liste les services qu’un tel boîtier pourrait rendre : entretien, diagnostic, assurance au kilomètre, écoconduite et déjà… La détection de la régularité des trajets pour favoriser le covoiturage. « Pour légitimer ce que nous faisions, nous avions contacté des alumni chez Renault. Les équipes R&D, qui travaillaient déjà sur le système R-Link, ont été piquées par notre idée de boîtier ». Au sortir du jury de présentation, l’un d’eux jette : « c’est une super idée. Il serait dommage d’arrêter ». L’entrepreneur se remémore : « À ce moment-là, il plante une graine très importante. »

Un stage dans la Silicon Valley

Comme une coïncidence déguisée, le premier semestre de sa cinquième année d’étude d’ingénieur mène Julien Honnart au cœur même de l’un des plus grands centres technologiques de la planète. Des prises de contact avec les quelques alumni insaliens établis aux États-Unis, aboutissent à un stage dans une petite entreprise de la Silicon Valley. L’ébullition et la créativité permanentes caractéristiques de la contrée font rêver le jeune étudiant. « On y parle de nouvelles innovations, partout et tout le temps ! »

L’entreprise d’accueil qui partage ses bureaux entre Grenoble et San Francisco, lui ouvre la porte d’un monde presque secret, réservé à l’élite technologique de l’époque. Armé d’un énième pavé de bibliothèque, il apprend un langage web en vogue avec lequel il codera la première version de Klaxit : Ruby on Rails. « Mes mentors, spécialistes des communautés du web et des réseaux sociaux, sont assez généreux. La vision du fondateur est très disruptive. Tout va très vite et je m’acclimate à ce monde. C’est une expérience intellectuelle incroyablement nourrissante ». Ainsi, l’idée du boîtier imaginé lors de ses cours fait son chemin. « Dans le métro, la moitié des gens avait un iPhone, le modèle 3G, le premier sur lequel on pouvait développer ses propres applications. À partir de là, je comprends : les Américains sont un peu en avance, mais notre boîtier, tout le monde l’aura dans la poche. Je rentre en France avec l’idée de développer une application mobile, et je candidate pour la Filière Ingénieur Entreprendre [désormais Filière Étudiant Entrepreneur]. »

Relier les gens : une mission de vie

Lorsque Julien Honnart revient sur les motivations à devenir un ingénieur en télécommunications, il évoque d’abord la complétude de la discipline, mais aussi le lien. « Les télécoms offrent une vision entière de la chaîne de l’information, de la production à sa transmission. Ce qui me motivait, c’était de comprendre comment on relie les gens, de bout en bout ». Un principe de base, commun au covoiturage. « Peut-être que c’est avant tout le potentiel de rencontre qui m’a attiré dans l’idée du covoiturage dont la promesse était : si l’unité de la rencontre est un trajet commun, cela permet de se mettre en relation avec des gens de tous horizons. »

Pourtant, l’entrepreneur expert de la mise en lien s’est souvent retrouvé seul, face à ses doutes. Lors du semestre à la FÉE, il s’entoure de camarades intéressés par le projet. L’idée originelle du boîtier de voiture devient une application de gestion des déplacements quotidiens : transports en commun, marche et alertes trafic. « Je suis à fond sur le sujet ; les autres un peu moins. Je n’ai jamais réussi à embarquer mes camarades avec moi, et cela transparaît au jury final. Plus qu’un regret, c’est que le projet ne marche pas ! » L’étudiant se retrouve, avec pour seules compagnonnes, des idées et une inextinguible soif d’entreprendre.

Pour autant, il ne baisse pas les bras. Diplômé ingénieur, il intègre HEC Entrepreneurs, peaufine son application de covoiturage avec une camarade de promo, qui s’éclipsera à la fin de l’année scolaire, et se lance « pour de vrai ». « Je dépose les statuts en 2012 et je code la première version du serveur de l’appli. Puis je recrute un stagiaire pour développer les deux applications mobiles. J’arrive à le recruter parce que je suis ingénieur. On s’enthousiasme sur un truc de geek : je parle la même langue et on se fait confiance ». La première version de l’application est publiée sur les stores. Elle permet aux 10 000 utilisateurs inscrits de s’organiser pour partager les frais de covoiturage. « Il y a peu d’utilisations et dans le même temps, Thomas, mon stagiaire, se fait débaucher par Google. J’essaie de m’associer avec lui, mais rien n’y fait. Je le comprends : à l’époque, il ne pouvait pas refuser pareille opportunité. Et je me retrouve à nouveau seul dans l’aventure. »

Dans le salon de sa coloc’ : les vrais débuts de Klaxit

L’application se concentre désormais sur les trajets domicile-travail. Submergé par les tâches commerciales et techniques, Julien part à la recherche d’un associé. « J’écume les forums, les évènements de matchmaking, et je rencontre Cyrille qui savait de quoi il parlait : il maîtrisait Ruby on Rails sur le bout des doigts ». Entre le salon de la colocation parisienne du jeune ingénieur-entrepreneur déguisée en bureau de fortune la journée et la vieille voiture du grand-père pour assurer les rendez-vous commerciaux, Klaxit ressemble de plus en plus à une petite entreprise. « On gagne quelques concours, on est soutenus par un fonds d’investissement, on est rentable et l’équipe grossit ! ». Jusqu’au succès commercial qui ferait presque oublier toutes les portes jusqu’alors claquées au nez. « On avait signé la moitié des boîtes du CAC40. Mais au milieu de notre bureau, l’écran qui comptabilisait les trajets réalisés ne dépassait pas les 300 déplacements par mois. C’était décevant : on voulait avoir de l’impact concret, et notre mission n’avait jamais été d’être un outil de greenwashing. »

Le lobbying : l’autre face de l’entrepreneuriat

Pour faire avancer la mission de Klaxit, s’ensuit alors un long travail avec les collectivités publiques. « Le covoiturage domicile-travail est particulièrement intéressant pour les zones périurbaines à faible densité et les collectivités se montraient réceptives à l’idée. Il a fallu plus de 2 ans pour faire évoluer la réglementation qui n’était pas de notre côté, et permettre de subventionner le covoiturage ». Il faut dire que l’entrepreneur est là au bon moment : dans les couloirs du ministère des Transports se dessinaient les contours de la Loi d’Orientation des Mobilité, la LOM. Conscient de la nécessité de faire avancer l’idée du covoiturage dans le débat public, Julien Honnart devient un interlocuteur privilégié, notamment lors des Assises des Mobilités, organisées par Élisabeth Borne alors ministre des Transports.

L’idée du covoiturage est bonne et facile. « Naturellement, nous n’étions pas seuls sur le marché. Nous avions même une vingtaine de concurrents ». En 2017, un concurrent frontal sort de terre : BlaBlaLines devenu BlaBlaCar Daily. Klaxit tient la barre, rachetant en 2019 iDVROOM, filiale de covoiturage de la SNCF et gagnant le premier marché public d’envergure sur le covoiturage à Nantes. « À partir de là, je me dis qu’on va peut-être faire quelque chose de notre boîte ». Et puis, naturellement, le géant français du covoiturage propose le rachat. Après plusieurs années de négociations, les 70 salariés de Klaxit intègrent BlaBlaCar début 2023. Klaxit devient BlaBlaCar Daily, l’application de covoiturage courte distance de BlaBlaCar. « Ils avaient ce qu’il nous manquait : la notoriété de marque et une énorme communauté d’utilisateurs. Nous avions de notre côté les clients entreprises et collectivités, ainsi que les équipes pour les gérer ». Après une courte transition de 9 mois au sein de BlaBlaCar Daily, Julien Honnart rend son badge et son ordinateur, l’esprit léger. Lui qui n’avait jamais goûté à cette liberté depuis ses études d’ingénieur. « Il y a trois raisons pour lesquelles je suis heureux de cette suite de l’histoire : BlaBlaCar va accélérer la mission que Klaxit poursuivait et la fusion a offert de nouvelles opportunités à l’équipe. Enfin, j’ai retrouvé une vie personnelle. Les dernières années ont été difficiles, avec une concurrence féroce, même après le rachat. Mon pot de départ n’a pas été triste. Je suis parti avec une énergie folle et une reconnaissance tellement grande qu’elle m’a tenue pendant longtemps. C’est le plus beau cadeau que mes équipes pouvaient me faire. »

Partager son expérience : le parrain d’Entreprendre@INSA

Sur son parcours, Julien Honnart reconnaît avec gratitude toutes les incitations à poursuivre vers l’entrepreneuriat. Du cours de Stéphane Frénot, à l’ingénieur de Renault en passant par ses mentors américains et son passage à HEC Entrepreneurs, ces encouragements ont participé à faire éclore ses ambitions ; un rôle qu’il souhaite jouer auprès de la génération suivante.

« À la fin de la transition chez BlaBlaCar, je ne suis pas parti en voyage six mois et je n’ai pas rejoint de nouveau projet entrepreneurial. J’ai repris contact avec l’écosystème entrepreneurial. Mon engagement principal aujourd’hui, c’est le give back : j’interviens à HEC Entrepreneurs et à l’INSA pour planter ces graines à mon tour ».

Parrain de la promotion 2024-2025 d’Entreprendre@INSA, Julien Honnart accompagne la promotion de futurs entrepreneurs insaliens. « Je vois de plus en plus d’ingénieurs qui veulent avoir de l’impact, qui sont très sensibles à l’écologie et aux problèmes de société. Ils ne veulent pas se contenter de faire de la technique. Je suis convaincu qu’il est plus facile de se lancer dans l’entrepreneuriat en sortie d’études, sans attaches ni peur de perdre. Alors oui, c’est un truc obsessionnel qui a un impact dans la vie personnelle, mais plus tard, la créativité diminue. Et puis, quand on est jeune, on ne passe jamais pour un idiot, car on est jeune ! C’est une aventure intense et une école de la vie incomparable. Enfin, soyons honnêtes, les ingénieurs n’auront jamais de problèmes d’employabilité. Si nous, qui sommes privilégiés, ne prenons pas des risques pour faire avancer le monde dans le bon sens, qui en prendra ? »

« Évènement en l’honneur des partenaires d’Entreprendre@INSA »

Le vendredi 14 mars, Entreprendre @INSA conviait ses partenaires privilégiés pour célébrer les étroites collaborations avec l’ensemble de l’écosystème entrepreneuriat-innovation du territoire. L’évènement a ainsi réuni autour des étudiants-entrepreneurs et des équipes pédagogiques : Julien Honnart, parrain 2025 d'Entreprendre @INSA, l’école IRIIG, le H7, le Centre de l’Entrepreneuriat de la ComUE (CELSE), La Fabrique de l’Innovation et le cabinet KESTIO, mettant en lumière la richesse et la complémentarité de chacun.

« À l'INSA Lyon, il nous apparaît comme fondamental de travailler fortement et étroitement en écosystème, notamment sur les sujets liés à l'entrepreneuriat. C'est bien évidemment important pour nos étudiants et porteurs de projet afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les ressources possibles pour propulser leurs projets, où qu'elles se trouvent, mais c'est aussi très important pour notre territoire, afin qu'il puisse être visible, puissant, et en capacité de concurrencer d'autres écosystèmes, comme celui de Paris », a déclaré Charly Jucquin, directeur du développement adjoint, en charge de l’entrepreneuriat.

« À l'INSA Lyon, il nous apparaît comme fondamental de travailler fortement et étroitement en écosystème, notamment sur les sujets liés à l'entrepreneuriat. C'est bien évidemment important pour nos étudiants et porteurs de projet afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les ressources possibles pour propulser leurs projets, où qu'elles se trouvent, mais c'est aussi très important pour notre territoire, afin qu'il puisse être visible, puissant, et en capacité de concurrencer d'autres écosystèmes, comme celui de Paris », a déclaré Charly Jucquin, directeur du développement adjoint, en charge de l’entrepreneuriat.

Sport

Think & Sport : comment mieux accompagner nos sportifs de haut niveau dans leurs études et nos étudiants à la pratique du sport ?

Mardi 22 octobre 2024, l’INSA Lyon, labellisé Génération 2024, réunissait la communauté sportive de l’enseignement supérieur autour d’un évènement : Think & Sport. Avec pour objectif d’encourager la pratique sportive de haut niveau et interroger la question de la formation pour les sportifs et leur mobilité internationale depuis de nombreuses années, ce grand rendez-vous souhaite porter une feuille de route ministérielle pour aider l’enseignement supérieur à mieux se structurer.

C’est l’incroyable constat des Jeux Olympiques de Paris 2014 : plus de 200 athlètes olympiques étaient étudiants en France et bénéficiant du statut de sportif de haut niveau. Sur les 64 médailles olympiques françaises obtenues en individuel ou par équipe au cours de ces Jeux, 23 l’ont été grâce à des étudiants sportifs de haut niveau, et 9 par des étudiants hors liste SHN.

Si des dispositifs d’accompagnement extrêmement pertinents existent d’ores et déjà et ont permis à des étudiants français de réaliser de très belles performances lors des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques, l’enseignement supérieur doit encore faire des progrès. Nos jeunes ne devraient jamais avoir à choisir entre la pratique d’un sport à un haut niveau et des études supérieures.

Think & Sport, nouveau rendez-vous proposé à la communauté de l’enseignement supérieur, proposait sur une journée de s’interroger sur la prise en charge de nos champions ou futurs champions dans les différents cursus. La pratique d’un sport à haut niveau est contraignante et pas toujours compatible avec des grandes études. L’INSA Lyon a d’ailleurs une section dédiée et, avec d’autres établissements, a pu lors de cette journée exposer son dispositif. La mobilité académique Erasmus+ a aussi fait l’objet d’une présentation de SAMEurope, le 1ᵉʳ projet Erasmus+ qui stimule et favorise les échanges des étudiants sportifs de haut niveau entre établissements d’enseignement supérieur. Enfin, le sport apprend à se dépasser, mais aussi à connaître ses limites, il apprend à gagner, mais aussi à perdre, il apprend à respecter les règles et aimer la compétition, il suscite la prise d’initiatives, développe l’esprit d’équipe et interroge l’excellence. Il permet donc de développer ses soft skills, mais également être mieux et concours à l’épanouissement des élèves. Une réflexion plus globale sur la place du sport dans l’enseignement supérieur a été menée lors de cet événement.

Avec la participation de Stéphane GERARD, Conseiller sports pour la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP), Hélène SURREL, Directrice de Sciences Po Lyon et Vice-présidente de la Commission vie étudiante de la CGE, Régis JUANICO, Spécialiste des politiques sportives ‘Sport-Santé’, mais également Sandrine LE MOIGNE, Adjointe au Département de la réussite et de l’égalité des chances à la DGESIP, Fabien STANGE, Directeur Bureau des Sports à l’INP Grenoble, Bertrand DAILLE OLY, Chef du pôle performance à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), Gérald GUENNELON OLY, Responsable régional de la haute performance à la Maison régionale de la performance Auvergne-Rhône-Alpes (MRP AURA), Louise CERVERA OLY, Étudiante SHN à l’INSA Lyon en 5GM et 10ᵉ en dériveur aux JO 2024, Titouan Martin-Barré Chargé de mission à l’agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, Éric JOURNAUX, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche et Référent Olympique et Paralympique du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’INSA Lyon a réuni un riche panel d’acteurs pour mener cette feuille de route.

International

Think & Sport, l’événement du sport dans l’enseignement supérieur

L’INSA Lyon, labellisée Génération 2024, se mobilise pour encourager la pratique sportive de haut niveau et interroger la question de la formation pour les sportifs et leur mobilité depuis de nombreuses années. C’est pourquoi, à l’issue des Jeux Olympiques qui ont montré la forte participation des étudiantes et étudiants à la compétition, l’école réunit sur son campus la communauté pour échanger autour de ces enjeux : Think & Sport, l’événement du sport dans l’enseignement supérieur.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont suscité une volonté d'accélérer l'engagement de l’enseignement supérieur français dans les pratiques sportives pour toutes et tous. Think & Sport s’inscrit dans cette continuité en proposant réflexions, bonnes pratiques et initiatives lors d’une journée à la programmation riche et actuelle.

Professionnels du monde sportif ou des relations internationales, ne manquez pas cette occasion unique d’échanger et de contribuer aux sujets qui sont au cœur de votre métier !

Think & Sport, l’événement du sport dans l’enseignement supérieur

Mardi 22 octobre - 8h30 à 16h30

Campus LyonTech La Rotonde - 20 avenue des Arts, 69100 Villeurbanne

✅ → L’inscription est ouverte jusqu’au 13 octobre 2024.

Programme complet :

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Vinay PRAKASH

Probabilistic Metamodels to Assess Global NVH Performance of Electric Vehicles

Doctorant : Vinay PRAKASH

Laboratoire INSA : LVA

Ecole doctorale : ED162 MEGA

L'électromobilité pose de nouveaux défis en matière de conception et de développement des véhicules. Les caractéristiques de bruit, de vibration et de rudesse (NVH) d'un véhicule sont cruciales, car elles influencent à la fois le confort des passagers et les considérations environnementales. L'évolution rapide des véhicules électriques (VE) nécessite une prise de décision rapide de la part des concepteurs NVH dès les premières étapes du cycle de conception. L'évaluation des risques NVH devient encore plus difficile en raison de la présence de divers paramètres fonctionnels (par exemple, les conditions de fonctionnement, les paramètres de conception) et des différentes incertitudes qui y sont associées, par exemple, la connaissance partielle, la dispersion des données basées sur les mesures, etc. En conséquence, ce travail se concentre sur le développement de métamodèles probabilistes rapides et complets capables de quantifier de telles incertitudes reliant les paramètres fonctionnels aux indicateurs globaux de performance NVH. L'accent est mis en particulier sur l'évaluation des bruits tonaux à bande étroite provenant des groupes motopropulseurs électriques des VE à batterie, ainsi que sur les bruits de masquage à bande large résultant du vent aérodynamique et des effets de l'interaction pneu-chaussée. La méthodologie choisie utilise un cadre bayésien couplé à des techniques d'échantillonnage de Markov Chain Monte Carlo. Cette approche facilite l'incorporation de connaissances préalables (par exemple, d'experts du domaine automobile) et permet la propagation d'incertitudes à travers de multiples domaines physiques, qui sont estimés par des approches semi-analytiques enrichies par des bases de données expérimentales. Le cadre probabiliste développé est censé fournir un soutien inestimable aux concepteurs NVH en les aidant à déterminer/affiner les paramètres fonctionnels, à évaluer les niveaux acoustiques globaux à l'intérieur de la cabine passagers et à prendre des décisions éclairées dans la recherche d'améliorations des performances NVH des véhicules.

Información adicional

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Palabras clave

Últimos eventos

UNITECH - Assemblée générale 2025

Desde 31 Ago Hasta 05 Sep

International

Échange académique en Tunisie : aventures et contrastes culturels

En matière d'expériences à l'international, Marion, élève-ingénieure au département génie électrique, n’en est pas à son coup d’essai. Ayant voyagé en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, elle souhaitait pour sa mobilité académique, une destination qui lui était inconnue. C'est en Tunisie qu'elle a posé ses valises, à Sfax, la deuxième ville et le cœur économique du pays.

Au sein de l'École Nationale d'Ingénieurs de Sfax, Marion est d'abord étonnée par la similitude du système universitaire tunisien avec celui de la France. Cours, installations, matériel utilisé lors des travaux dirigés et pratiques : l'enseignement à l'ENIS présente des ressemblances surprenantes avec le système français. « Il n'y a pas ou peu de cours magistraux. La taille réduite des groupes pour les travaux dirigés et pratiques favorisent l'échange entre les étudiants et renforcent la cohésion de groupe. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent français et je me suis fait de très bons amis dans mon groupe de classe. Le campus était très agréable et on avait accès aux salles de cours lorsque celles-ci étaient libres pour travailler et passer des moments ensemble. En bref, l'ambiance était très agréable ! »

Néanmoins, c'est dans le quotidien de la vie que l'étudiante aventurière a perçu la différence culturelle ; des contrastes qui auront certainement marqué sa construction personnelle. « J'ai dû faire face à des défis, mais rien d'insurmontable. Des petits défis quotidiens, comme les transports en commun quelque peu chaotiques par exemple ! Ce qui m'a peut-être un peu plus marquée, c'est le manque de loisirs ouverts aux femmes. Durant mon échange, j'ai tout de même pu rejoindre un club de judo en ville, qui avait un très bon niveau. Et j'ai plusieurs fois participé à des semi-marathons organisés le week-end dans différentes villes du pays. Il est indéniable qu'une femme en Tunisie aura une expérience d'échange très différente d'un homme. Cela m'a appris à compter sur mes propres ressources et sur la complicité humaine. »

Mais l'étudiante pondère : le choc culturel qu'elle venait chercher a surtout été source d'enrichissements. « J'ai appris énormément de choses sur le monde en général, notamment sur les inégalités. J'ai découvert un pays, avec son histoire et sa culture propre, avec une vision finalement très différente de celle de la France. Plus encore, j'ai visité des endroits magnifiques, insoupçonnés, avec des coûts qui restent très accessibles. »

Si la mobilité académique idéale consistait à concilier études de qualité et soif de découvertes, la Tunisie est une destination idéale. « C'est une destination qui ne répond pas forcément aux critères habituels des échanges d'études. Il faut parfois savoir être un peu débrouillard et faire preuve d'une large ouverture d'esprit. En revanche, si vous êtes étudiant et que vous cherchez à découvrir quelque chose de complètement différent de tout ce que vous connaissez, je ne peux que vous conseiller de réaliser votre échange académique en Tunisie ! »

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Louis DASSONVILLE

Approche décentralisée de la machine synchrone à bobinage ouvert et de sa commande

Doctorant : Louis DASSONVILLE

Laboratoire INSA : Ampère

Ecole doctorale : ED160 : Electronique, Electrotechnique, Automatique

L’objectif de ce travail est de concevoir un groupe motopropulseur (GMP) résilient aux défauts. Les applications visées sont la mobilité électrique, l’aéronautique et les autres applications qui requièrent un haut niveau de fiabilité. Le travail présenté a pour but d’explorer la résilience des machines synchrones à aimants permanents (MSAPs) à bobinage ouvert, qu’elles soient triphasées ou multiphases. L’approche proposée cherche à rendre chaque enroulement de la machine indépendant. Cette indépendance concerne non seulement la machine elle-même, mais aussi l’électronique et la commande, afin de garantir un haut niveau de résilience, quel que soit l’origine du défaut. Des simulations ainsi que des essais expérimentaux permettent de valider cette approche. Cette nouvelle approche décentralisée du groupe motopropulseur ouvre beaucoup de nouvelles perspectives de recherche, que ce soit dans le domaine des machines électriques, de l’électronique ou de la commande. Cette thèse CIFRE menée en collaboration entre le laboratoire Ampère et l’entreprise Keep’Motion offre l’opportunité de développer un GMP industrialisable d’une très haute fiabilité.

Información adicional

-

Amphithéâtre AE1, Bâtiment Gustave Ferrié, INSA Lyon (Villeurbanne)

Últimos eventos

UNITECH - Assemblée générale 2025

Desde 31 Ago Hasta 05 Sep

Recherche

Réduire le bruit du trafic routier pour une meilleure santé

Alors que les moteurs des voitures et des camions sont devenus de plus en plus silencieux, la principale source de bruit de la circulation émane particulièrement du frottement des pneus contre la chaussée. Dans les zones périurbaines, ce bruit représente une gêne quotidienne considérable pour les habitants. Dans le cadre du projet intitulé « LEON-T » (Low particule Emissions and lOw Noise), un consortium composé de partenaires académiques et universitaires européens souhaite formuler des recommandations pour atténuer les risques potentiels causés par le bruit sur la santé cardiovasculaire. Le Laboratoire Vibration Acoustique (LVA) a apporté son expertise scientifique en matière de mesure acoustique.

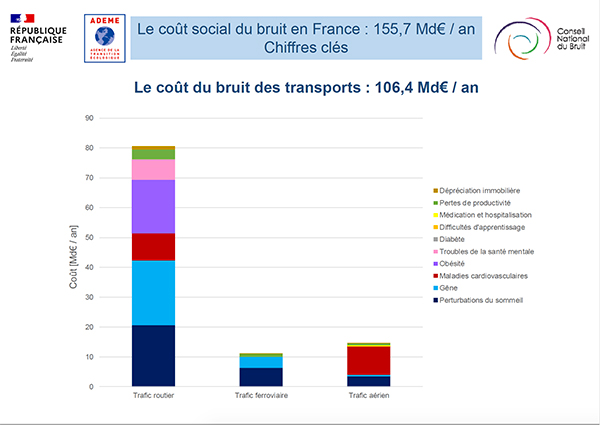

Du bruit et des maladies

Selon une étude sur le bruit social menée par l’Ademe en 2021, le trafic routier représenterait plus de la moitié (51.8 %) du coût social annuel du bruit en France, soit l’équivalent de 106,4 milliards d’euros. « Le problème du bruit social n’est pas annexe. Beaucoup de personnes en souffrent quotidiennement, notamment les habitants en zone périurbaine où les véhicules roulent à des vitesses intermédiaires », introduit Etienne Parizet, enseignant-chercheur au LVA.

Et si le bruit pose tant de problème, c’est parce qu’il perturbe le sommeil, entraînant potentiellement des problèmes de santé cardiovasculaires. « C’est ce que s’appliquent à montrer nos collègues de l’Université de Göteborg, en Suède. En mesurant la qualité du sommeil auprès d’un échantillon de participants et en relevant des caractéristiques physiologiques et sensibles, ils s’apprêtent à déterminer les réels impacts du trafic routier sur le sommeil. Pour réaliser ces phases de tests en situations sonores contrôlées et déterminer les paramètres du timbre à inclure dans leur expérience, ils se sont tournés vers le LVA. »

Le trafic routier représenterait plus de la moitié (51.8 %) du coût social annuel du bruit en France,

soit l’équivalent de 106,4 milliards d’euros (Source : Coût social du bruit en France, Ademe)

Le trafic routier qui murmurait aux oreilles des habitations

Ainsi, le groupe de recherche sur l’environnement sonore et la santé de l’Université de Göteborg a confié l’étude de l’appréciation des bruits de pneus à l’expertise du LVA. Dans l’enceinte du laboratoire d’acoustique villeurbannais, Etienne Parizet et Thibault Marin-Cudraz (post-doctorant) ont disséqué différents enregistrements de passages de poids lourds. « Il s’agissait d’identifier les paramètres du bruit à faire évoluer. Dans un timbre, il y a plusieurs dimensions possibles : le son peut-être plus impulsionnel, plus grave, plus régulier… ».

À l’étude des enregistrements, l’équipe note une palette de sons assez riches. La présence d’une tonalité se détache particulièrement : une fréquence pure sur laquelle les chercheurs se sont concentrés. « Après avoir synthétisé les paramètres importants du bruit, nous avons simulé une façade, pour imiter les conditions dans lesquelles un riverain pourrait le percevoir chez lui. Grâce à un échantillon de volontaires auprès desquels nous avons mesuré la gêne, il s’est avéré que l’intensité du bruit jouait, mais que la présence de la fréquence pure contribuait de façon égale, à la gêne liée aux bruits routiers. Il s’avère que cette fréquence est émise par les pneus de poids lourds. »

![]()

Bruit de passage 1 : sans la fréquence pure

![]()

Bruit de passage 2 : avec la fréquence pure

Pneus et santé : le projet LEON-T

Si le bruit émis par les pneus de véhicules de tourisme reste aujourd’hui cadré par une règlementation et un étiquetage précis, les acteurs du projet LEON-T ont pour objectif de protéger un peu plus la santé des populations. « La règlementation ne fixe que des valeurs cibles sur le niveau de bruit global. Or, avec nos expériences, il s’avère que la fréquence pure dont je parlais plus haut, est aussi un facteur de gêne aussi important que l’intensité du bruit global. Avec les résultats de recherche de nos collègues suédois qui qualifieront ces effets sur la qualité du sommeil, nous espérons pouvoir faire évoluer les règlementations et prendre en compte ce paramètre qui n’était pas contrôlé jusque-là. En parallèle, le projet LEON-T s’intéresse également aux émissions de particules des pneumatiques, dues aux frottements du pneu sur la chaussée », conclut Etienne Parizet.

Le consortium comprend des constructeurs automobiles (Audi, Ford), des centres techniques et des sociétés d'ingénierie (Idiada, ETU, VTI, TNO, RIVM) et des universités : Univ. de Göteborg (UGOT), INSA-Lyon).

Plus d’informations : https://www.leont-project.eu

Entreprises

« Le voyage doit continuer de faire rêver, non pas culpabiliser ! »

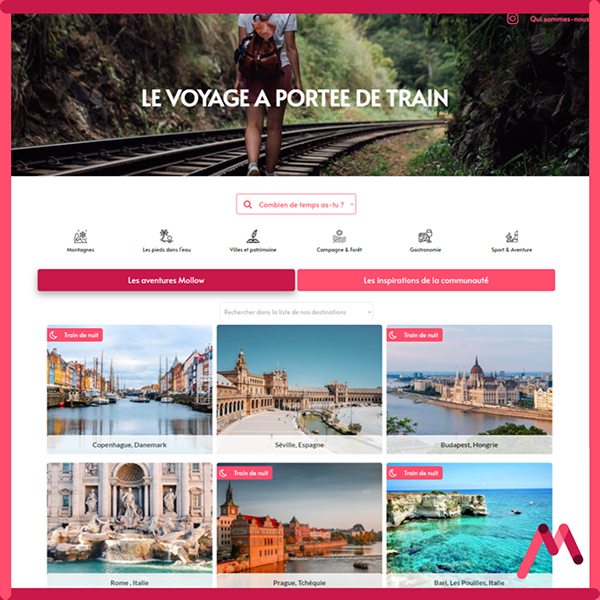

Participer à décarboner le tourisme grâce à une plateforme en ligne : c’est l’ambition de Mollow, le projet cofondé par Alisée Pierrot, ingénieure INSA Lyon, Chiara Pellas (CentraleSupélec) et Léo Mallet (Skema Business School). En facilitant l’organisation des voyages en train à travers l’Europe, le site internet collaboratif entend lever les barrières à la mobilité bas-carbone et réinventer les imaginaires de voyage. La jeune diplômée du département génie industriel explique les intentions du projet.

Depuis le lancement de la plateforme Mollow en mars 2023, celle-ci a déjà cumulé plus de 120 000 visites : un beau début, donc ! Sans mauvais jeu de mots, pour lancer un tel projet, il ne faut pas y aller mollo justement ?

Effectivement, nous avons démarré en trombe et nous sommes en train de structurer l’association, grâce au soutien d’une équipe de bénévoles très impliqués. Aujourd’hui, la plateforme est lancée, proposant une cinquantaine de destinations qui peuvent être rejointes en train, bus ou bateau. À partir de quatre villes françaises, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, chaque « aventure Mollow » a été testée et soumise à un calcul de bilan carbone. L’autre particularité de Mollow, c’est son aspect collaboratif. Ainsi, des itinéraires testés par la communauté sont proposés, pour étayer les idées et les possibilités de voyages bas-carbone. Pour le moment, nous sommes dans une phase de structuration et nous travaillons à un business model durable. Avec le concours d’offices de tourisme et de transporteurs ferroviaires, nous sommes convaincus qu’il est possible d’œuvrer à la réduction de l’empreinte carbone du tourisme européen. Ce qui nous rassure avec ce lancement, c’est que l’on constate un réel besoin. Nos imaginaires de voyage ont beaucoup changé ces dernières années, et l’idée que l’aventure commence à la ville de départ et non pas à la destination, est en train d’entrer dans les mœurs. Par exemple, pour se rendre à Istanbul en train, on peut s’arrêter à Budapest et Sofia sur le chemin. Finalement, ce sont trois voyages en un, que l’on aurait manqués depuis les airs. Avec Mollow, nous avons pris le pari que culpabiliser les gens ne fonctionnait pas dans la mise en action. Le voyage doit faire rêver, et non pas faire culpabiliser.

À travers sa plateforme en ligne, Mollow propose une cinquantaine

d’itinéraires bas-carbone à travers l’Europe.

Le sujet du tourisme durable est-elle une thématique importante pour vous, personnellement ?

J’ai beaucoup voyagé en avion à titre personnel, je ne le cache pas. Pendant mes études, je faisais partie de l’association étudiante « Estiem1 ». J’ai commencé à m’intéresser aux problématiques de développement durable sur la fin de mon cursus d’ingénieure que j’ai d’ailleurs complété avec un master sur le sujet à Budapest. Cette expérience m’a fait découvrir le voyage en train et en bus, et j’ai compris que l’Europe avait énormément de choses à nous offrir en matière de dépaysement. En France, nous avons une vision du train parfois négative ; un moyen de transport coûteux et peu fiable. Pourtant, c’est l’un des systèmes ferroviaires les plus développés dans le monde et il faut savoir que plus on s’éloigne de la France, et moins les trajets sont chers. Initialement, je n’avais pas pour objectif de faire du tourisme durable un métier, mais c’est au fil des expériences et des rencontres que mon intérêt s’est révélé.

Vous abordiez la notion de culpabilité. Comment avez-vous géré, pour votre part, ce sentiment d’avoir beaucoup voyagé en avion auparavant ? D’ailleurs, pensez-vous que le « flight-shaming2 », littéralement « la honte de prendre l’avion », encourage-t-il vraiment les comportements responsables ?

Personnellement, ma prise de conscience du problème climatique a été suivie d’une avalanche de décisions : je suis devenue végétarienne, étudiante en développement durable puis embauchée pour travailler à la RSE3 d’un grand groupe agroalimentaire… Je pensais avoir trouvé ma place dans ce poste, jusqu’à ce que je ne me satisfasse plus de l’avancée que je pouvais impulser à mon échelle. Il y a eu une période où je m’enfermais sur ma posture : je ne tolérais plus rien, ni les gens qui prenaient l’avion, ni les barbecues en famille ! J’ai par la suite réalisé que je courais après une forme de perfection dans ma quête, et que celle-ci pouvait mener à une forme d’inaction chez certaines personnes. Le positivisme est primordial lorsque l’on aborde la question de la durabilité. Il faut dépasser l’étape dans laquelle on se dit « c’est la catastrophe et, dans tous les cas, je ne suis pas assez grand pour changer les choses » pour se satisfaire des petites étapes, pour éviter de culpabiliser justement. Ma dernière petite victoire ? Mon père qui est devenu végétarien !

Au sein de ce projet, vos compétences d’ingénieure en génie industriel vous sont finalement peu utiles. Pourtant, c’est une casquette à laquelle vous semblez tenir. Pourquoi ?

Aujourd’hui chez Mollow, nous sommes trois cofondateurs un peu débrouillards. Chiara gère l’aspect tech, Léo la partie commerciale et moi, la communication. Beaucoup de choses sont arrivées depuis le lancement du projet. C’est un pari ambitieux : il a fallu gérer. Même si à l’heure actuelle, je n’ai pas de chaîne de production à optimiser, je dois gérer de l’humain et c’est l’autre moitié de ma casquette d’ingénieure. C’est un des fondements de Mollow : pour inspirer le changement chez les individus, il faut donner de la transparence et ne pas cacher l’envers du décor. Si on sait que l’un de nos proches a réussi à traverser l’Europe en train, même avec quelques galères, cela nous paraît tout de suite plus accessible. Créer du lien est aussi une compétence de l’ingénieur, que j’ai beaucoup exploitée lors de mes expériences associatives à l’INSA qui m’a montré le potentiel de la collaboration. À nous désormais de prouver aux autres que c’est possible, et de les mettre sur les rails !

Alisée Pierrot, Chiara Pellas et Léo Mallet sont les trois cofondateurs de la plateforme.

[1] Estiem : European Students of Industrial Engineering and Management. L’objectif principal de l’association est d’encourager la communication et la coopération entre les étudiants et les universités en Europe.

[2] Le « flight-shaming », aussi appelé « flygskam ».

[3] Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.