Sciences & Société

Soutenance de thèse : Laura SAYAQUE

IRM quantitative pour la planification de la radiothérapie dans la zone tête et cou

Doctorante : Laura SAYAQUE

Laboratoire INSA : CREATIS - Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé

École doctorale : ED n°205 ISS - Interdisciplinaire Sciences-Santé

Lors d’un traitement par radiothérapie, les patients oto-rhino-laryngé (ORL) passent plusieurs examens à visée diagnostique tels qu’un scanner X (CT) et une IRM (Imagerie à Résonnance Magnétique). Lors du CT le patient est positionné à l’identique au traitement. La dosimétrie est calculée sur les images du CT et l’IRM permet, au-delà du diagnostic, d’ajuster le contour des volumes tumoraux et à risque. Néanmoins, l’IRM pourrait être utilisée pour l’ensemble de la planification afin de réduire les erreurs liées au recalage intermodal et limiter l’examen à une seule imagerie non irradiante. Un CT synthétique (sCT) remplacerait l’actuel CT pour la dosimétrie. Les méthodes les plus récentes permettent de construire ce sCT par apprentissage automatique, mais elles nécessitent des bases de données suffisamment grandes et diversifiées. En effet, elles sont peu sensibles aux variations anatomiques de chaque patient et peuvent donner des résultats biaisés dans le cas de variations non présentes dans la base de données d’apprentissage. De plus, les patients atteints de cancers de la zone ORL montrent des localisations tumorales très variées et sont, en général, âgés de plus de 50 ans avec pour la plupart des plombages, couronnes ou implants dentaires. Ces plombages engendrent des artefacts dont l’impact diffère en fonction de leurs caractéristiques et de leur localisation par rapport à la tumeur et aux organes à risques (OAR) mais aussi en fonction de la modalité d’imagerie utilisée. Leur caractère imprévisible accentue le besoin de méthodes qui se détachent de l’anatomie des patients pour la génération du sCT. Dans ce contexte, cette thèse vise à proposer des méthodes d’IRM quantitative fondées uniquement sur des images paramétriques ou multiparamétriques pour réaliser une radiothérapie ORL à partir d’un examen IRM. La première partie de cette thèse s’intéresse à une nouvelle approche fondée sur la quantité d’hydrogène contenue dans les tissus. Elle s’obtient à partir de la mesure de la densité de protons, estimée avec une séquence IRM à temps d’écho ultra court (UTE). De premières études ont montré un lien entre la quantité d’hydrogène dans les tissus, leur coefficient d’atténuation massique et leur pouvoir d’arrêt massique, qui sont liés à la densité électronique. Ce lien nous a permis de générer un CT synthétique (sCT) pour le calcul de la dosimétrie, qui est comparée à celle du CT de référence. La comparaison, effectuée sur 25 patients, montre des résultats proches de la littérature (différence de doses <2% en moyenne). Néanmoins, l’erreur absolue moyenne (MAE) entre le sCT et le CT reste élevée en raison des difficultés à correctement mesurer le signal de l’os et des implants. La deuxième partie de cette thèse s’intéresse à l’impact de la qualité du sCT sur la dosimétrie. Plusieurs sCT sont comparés en faisant varier le nombre de pixels assignés aux tissus osseux avec une méthode d’assignation de densité. L’étude menée sur 24 patients montre des différences de doses plus faible pour le sCT sans assignation osseuse (<2% pour la plupart des volumes), et des résultats similaires avec une classe de tissus osseux au plus juste et surestimée. Un CT “sans os” est aussi évalué en leur assignant l’intensité de l’eau (0 Unités Hounsfield, UH). La différence de doses est inférieure à 1% pour presque tous les OAR et les volumes tumoraux. L’impact de l’énergie à laquelle le scanner X est effectué sur le contraste entre les tissus a été validé à l’aide d’un fantôme. Comparé au CT à 120kV, à l’énergie de traitement (6MV), la différence d’UH entre les tissus diminue, notamment entre l’os et les tissus mous, se rapprochant du contraste de l’IRM. L’importance de l’attribution correcte des régions osseuses n’est donc pas aussi impactante que le laisserait supposer le contraste sur les images de CT. Ainsi, une conversion directe des images IRM en densités électroniques permettrait un calcul de dose plus proche de la référence.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Chappe, Amphithéâtre Chappe, Bâtiment Hedy Lamarr, 6 Av. des Arts, 69100 Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Marta BEGHELLA BARTOLI

Développement d'une séquence IRM pour une quantification robuste et efficace de la vitesse du sang simultanément dans le cœur et les grands vaisseaux.

Doctorante : Marta BEGHELLA BARTOLI

Laboratoire INSA : CREATIS - Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l'image pour la Santé

École doctorale : ED162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique

L'IRM en flux 4D (4D Flow MRI) est une technique d'imagerie par contraste de phase qui permet une évaluation complète de la fonction cardiovasculaire en fournissant des mesures volumétriques du flux sanguin tout au long du cycle cardiaque. La phase du signal IRM est proportionnelle à la vitesse et est limitée par le paramètre d'encodage de vitesse (VENC), ce qui restreint la plage de vitesses à -VENC et +VENC. L'IRM en flux 4D permet de capturer des modèles complexes de flux sanguins, incluant des vitesses faibles dans les veines et des vitesses élevées dans les artères. Le choix du bon VENC est crucial : un VENC faible entraîne un aliasing lorsque les vitesses dépassent ±VENC, tandis qu'un VENC élevé introduit du bruit, rendant les mesures de flux lent peu précises. Le VENC optimal équilibre un bon rapport signal sur bruit (VNR) pour des mesures de flux lent précises et une large gamme dynamique pour éviter l'aliasing. Pour étendre la gamme dynamique de la vitesse, des techniques à double ou multiple VENC sont utilisées, en acquérant des données avec différentes valeurs de VENC. Le déballage standard en double-VENC utilise les données VENC_high pour détecter les sauts de phase dans les données VENC_low, ajoutant ou soustrayant des multiples de 2n pour combiner les avantages des deux acquisitions. Cependant, dans les cas pathologiques, cette méthode est limitée par l'aliasing dans les données VENC_high en raison de vitesses imprévues et élevées. Pour résoudre ce problème, nous avons introduit une nouvelle séquence 4D Flow MRI à double-VENC, basée sur la règle des coprimes pour le rapport de VENC, permettant une gamme dynamique de vitesses étendue, accompagnée d'un algorithme de déballage de vitesses efficace en termes de temps, validé in vitro et démontré in vivo chez des patients présentant des pathologies cardiovasculaires. Malgré ces progrès, les séquences à double-VENC sont limitées par des temps d'acquisition longs. L'échantillonnage radial 3D a émergé comme une solution prometteuse, conservant les données de basse fréquence essentielles lors de l'undersampling, et étant plus résistant aux artefacts de mouvement. En utilisant des acquisitions en libre circulation et des techniques d'auto-gating, l'IRM en flux 4D avec échantillonnage radial 3D permet d'extraire les signaux cardiaques et respiratoires directement des données de k-space, éliminant le besoin d'appareils externes comme les ECG. Nous avons également étudié la performance de la séquence double-VENC coprime combinée avec l'échantillonnage radial 3D pour résoudre les limitations de temps d'acquisition des méthodes à double-VENC. Bien que l'IRM en flux 4D offre des mesures détaillées, sa nature chronophage et son coût élevé la rendent moins pratique comparée à l'échocardiographie, notamment le Doppler couleur, qui est abordable, portable et offre une imagerie en temps réel. Cependant, la nature unidimensionnelle du Doppler couleur et sa dépendance à l'angle d'incidence limitent sa capacité à capturer des modèles complexes de flux tridimensionnels. Des techniques comme la cartographie du flux vectoriel intraventriculaire (iVFM) ont été développées pour extraire des champs de vitesses bidimensionnels à partir des données Doppler couleur, fournissant une représentation plus précise de la dynamique du flux sanguin. Bien que l'iVFM ait été validé par des simulations de dynamique des fluides computationnelle (CFD), des défis demeurent lors de la comparaison de ses résultats avec ceux de l'IRM en flux 4D, la norme en matière de mesures de vitesses de flux sanguin in vivo. Un défi majeur est la possibilité de divergences lors de la comparaison des champs de vitesses instantanés dérivés de l'iVFM avec les données moyennées dans le temps de l'IRM en flux 4D. Dans cette thèse, nous avons développé une méthodologie visant à réconcilier ces divergences en comparant les champs de vitesses mesurés par les deux techniques au sein du ventricule gauche.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre de la BU Sciences DOUA, 20 Av. Gaston Berger, 69100, Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Valentin GAUTIER

Reconstruction bimodale d'images TEP/IRM assistée par intelligence artificielle

Doctorant : Valentin GAUTIER

Laboratoire INSA : CREATIS - Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l'image pour la Santé

École doctorale : ED160 : Électronique, Électrotechnique, Automatique de Lyon

L'imagerie TEP/IRM est une méthode d'imagerie médicale qui gagne progressivement en popularité. Sa capacité à coupler une image anatomique de haute résolution fournie par l'IRM avec l'information fonctionnelle fournie par la TEP en font un outil prometteur en oncologie ou en neurosciences. Une contrainte majeure de cette technique d'imagerie est sa durée d'acquisition pouvant monter jusqu'à une heure. Diminuer le temps d'acquisition est ainsi un enjeu majeur qui permettrait d'augmenter le confort des patients et augmenter la disponibilité des machines. L'objectif dans cette thèse est de mettre au point de nouvelles méthodes de reconstruction faisant usage de la présence des deux modalités pour obtenir des images d'une qualité standard dans la pratique clinique avec des temps d'acquisitions plus courts. Est ainsi proposée dans un premier temps une méthode de reconstruction TEP guidée par IRM s'appuyant sur un autoencodeur variationnel bimodal pré entraîné sur des données de qualité clinique standard. Celui-ci est utilisé pour contraindre les solutions du problème inverse et permet, à travers son espace latent, d'obtenir une représentation jointe des deux modalités. Cette méthode apparaît robuste au bruit comparée à des méthodes classiques, témoignant ainsi de l'utilisation de l'information de la deuxième modalité pour compenser l'ajout de bruit sur les données. Cette méthode est ensuite étendue à la reconstruction jointe de la TEP et de l'IRM et sont explorées différentes architectures de VAE. Cette étude met notamment en avant un partage de l'information de l'IRM vers la TEP bien supérieur à celui de la TEP vers l'IRM. Finalement, cette thèse explore aussi l'utilisation des récents modèles de diffusion pour résoudre le problème de la reconstruction jointe.

Informations complémentaires

-

Salle de conférence - BU sciences, Domaine de la Doua - 20 avenue Gaston Berger - BP 72215 69622 Villeurbanne Cedex

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Nicolas PINON

Unsupervised anomaly detection in neuroimaging: contributions to representation learning and density support estimation in the latent space. »

Doctorant : Nicolas PINON

Laboratoire INSA : CREATIS

Ecole doctorale : ED 160 : EEA (Electronique, Electrotechnique, Automatique)

This PhD thesis covers the topic of deep unsupervised anomaly detection (UAD) in neuroimaging. This research is partially grounded on the UAD model that was proposed in [Alaverdyan, MEDIA 2020], whose novelty was to perform the detection step in the latent representation space by adjusting density support model of the normative distribution. This model developed was applied to the detection of subtle epileptogenic zones in multiparametric MRI and evaluated on a private database. As a first part of this PhD, we optimize the architecture and hyperparameter setting of this UAD model, and evaluate its performance on different open datasets, including the non medical MVTec anomaly detection [Pinon, GRETSI 2023], the WMH challenge [Pinon, MIDL 2023], and the Parkinson's Progression Markers Initiative database [Ramirez, Pinon, MLCN 2021][Pinon, ISBI 2023]. This allows comparison with state of the art deep UAD methods, especially with the most common methods based on reconstruction error in the image space. The second main phase of this PhD work is to build on the limits of this model [Alaverdyan, MEDIA 2020] and propose original methodological contributions to 1) design patient specific models, relaxing the strong constraint to accurately coregister all control subjects and patients [Pinon, MIDL 2023], 2) provide a probabilistic detection framework to enable ensemble learning and probability calibration, 3) fuse the representation learning step and the outlier detection step, by proposing a novel end-to- end deep learning model.

Informations complémentaires

-

Amphithéatre Chappe - Bâtiment Hedy Lamarr - INSA Lyon - Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Paul NOBRE

Sondes et capteurs de champs électromagnétiques à liaisons optiques pour la sécurité en IRM

Doctorant : Paul NOBRE

Laboratoire INSA : CREATIS

Ecole doctorale : ED205 : Ecole doctorale interdisciplinaire sciences-santé

L’imagerie par résonance magnétique est une méthode d’imagerie non-invasive et présentant peu de risque mais qui nécessite néanmoins des précautions. Ainsi, les conditions qui permettent d’assurer la sécurité du patient restreignent ou contraignent l’accès de porteurs d’implants et limitent certaines applications, comme l’imagerie endoluminale. Le champ magnétique radiofréquence impulsionnel peut induire des effets dans les éléments conducteurs qui constituent ou relient le capteur et augmenter localement le dépôt d’énergie dans les tissus. Or, l’imagerie endoluminale permettrait par exemple d’améliorer la prise en charge des malades atteints d’un cancer colorectal par l’analyse pariétale de l’intestin. Dans ce contexte, l’objectif principal de la thèse est d’évaluer la faisabilité de la transmission optique du signal RMN pour remplacer les câbles coaxiaux. La conversion électrooptique étudiée est la modulation d’état de la polarisation, qui présente l’avantage d’être passive. La principale difficulté identifiée est de conserver le rapport signal sur bruit du signal dans un environnement et des contraintes à la fois compatible avec l’IRM et les conditions endoluminales. L’étude des sources de bruit a permis dans un premier temps de proposer une configuration optique fournissant, sans les contraintes endoluminales, une image similaire à la transmission galvanique et conduisant à des pistes d’amélioration quantifiables pour une extension à l’endoluminal pour s’affranchir des risques liés à la présence d’une connexion galvanique. Un deuxième axe de recherche concerne l’estimation directe du champ électrique et la validation des sondes optiques de champ électrique Kapteos pour les mesures de débit d’absorption spécifique (DAS) en IRM. Le DAS est une donnée clef pour garantir la sécurité du patient, et les méthodes prédictives numériques doivent être corrélées à des mesures in-situ. Des mesures ont été réalisés à 7 et 11,7T dans des fantômes calibrés, démontrant l’absence de perturbation introduite par la sonde et l’intérêt des mesures locales et vectorielles du champ électrique.

Informations complémentaires

-

Amphi ISTIL de Polytech Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

SFRMBM 2021

5e congrès scientifique de la Société Française de Résonance Magnétique en Biologie et Médecine

Ce congrès scientifique de la Société Francaise de Résonance Magnétique en Biologie et Médecine a pour objet de faire le point sur les avancées méthodologiques et sur les applications innovantes en imagerie par résonance magnétique (IRM) et en spectroscopie par résonance magnétique (SRM).

Les travaux qui seront présentés concernent les developpements en physique et en technologie jusqu'aux applications cliniques en passant les applications précliniques sur petit animal et les nouvelles approches en traitement du signal. Ce congrès multidisciplinaire a pour objectif de regrouper des physiciens, chimistes, biologistes, informaticiens et médecins cliniciens dans le domaine des technologies pour la santé.

Au programme, cinq sessions scientifiques balayant divers domaines :

- Séquences RMN et macromolécules

- IRM avec ou sans agent d'imagerie

- Quantification - IRM multiparamétrique

- Instrumentation et champs extrêmes

- IRM & SRM préclinique

Informations complémentaires

- https://sfrmbm2021.sciencesconf.org/

-

ENS Lyon - 15 parvis René Descartes, 69342 Lyon

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

« L’IRM 11,7T va offrir une meilleure compréhension des mécanismes du vivant »

Outil de diagnostic largement éprouvé en milieu hospitalier, l’IRM permet souvent de mettre une image sur des maux. En laboratoire de recherche, c’est un outil d’expérimentation tout aussi indispensable pour l’étude du vivant. Le centre de recherche en acquisition et traitement de l’image pour la santé (CREATIS1), s’est récemment doté d’un appareil de pointe, l’IRM 11,7T. Un outil rare qui vient compléter les autres équipements lyonnais dans le domaine. Interview d’Olivier Beuf, directeur du laboratoire CREATIS.

Cet outil d’IRM semblait très attendu par la communauté des chercheurs de la région. Pour quelles raisons ?

Cet outil d’IRM semblait très attendu par la communauté des chercheurs de la région. Pour quelles raisons ?

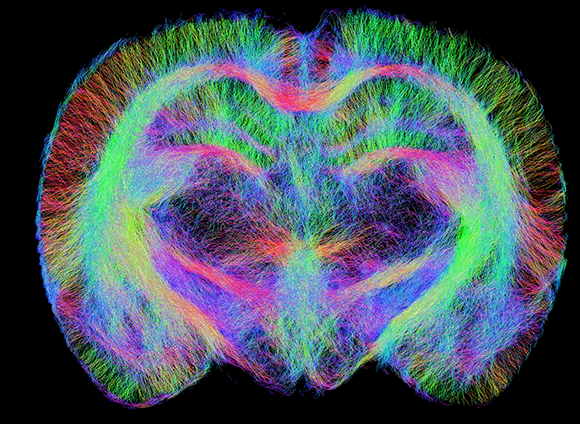

Les IRM sont essentielles pour les recherches en laboratoires car ils permettent de faire des observations à différentes échelles. Notre plateforme d’imagerie expérimentale « PILoT » au sein du laboratoire CREATIS vient de se doter d’un outil dont le champ magnétique est assez exceptionnel, soit 11,7 teslas. À titre de comparaison, lorsque l’on vous fait une exploration IRM de la cheville ou du genou à l’hôpital, son champ magnétique est de 1,5 ou 3 teslas. Ce nouvel outil est aussi un équipement qui permettra d’étudier plusieurs noyaux car en règle générale, les IRM observent le proton 1H présent dans la molécule d’eau et principal constituant des tissus du corps. Ce nouvel appareil est capable d’exploiter les propriétés magnétiques des noyaux de carbone 13, phosphore 31 ou sodium 23, ce qui s’avère très utile pour mesurer l’état physiopathologique de petits animaux de manière non-invasive. L’IRM 11,7 T est aussi équipé de sondes refroidies permettant d’abaisser le niveau de « bruit » sur les images, donc de gagner en sensibilité. En somme, d’y voir plus clair !

Cet appareil va-t-il permettre de faire de grandes découvertes ?

En tous cas, nous l’espérons ! C’est un système de pointe qui va permettre de développer des techniques d’imagerie quantitative et d'aller plus loin dans l’analyse des tissus vivants. Nos objectifs sont à la fois ambitieux et très pragmatiques : être capable de diagnostiquer au plus tôt pour prévenir les maladies et contribuer à soigner des pathologies à l'aide de l'imagerie. Pour cela, nous avons besoin de mieux comprendre les aspects du vivant, et l’IRM 11,7T est une avancée incroyable pour l’observation in vivo. L’IRM est non-invasive mais elle permet aujourd’hui d'obtenir des informations anatomiques et de structure qui ne pouvaient pas être visibles avec les appareils à plus faible champ magnétique. Les techniques développées vont contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes physiologiques, d’abord sur les petits animaux qui reproduisent des pathologies de l’homme, puis sur des mécanismes de réparation ou thérapeutiques.

Cet outil va-t-il être mutualisé ?

Il faut savoir qu’il n’y a que quatre équipements IRM de ce type en France, et une trentaine dans le monde. Cette IRM est un nouvel atout pour la recherche lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plateforme a été aménagée sur 800m2 pour accueillir des chercheurs extérieurs. C’est une structure qui contribue à la dynamique transdisciplinaire entre acteurs de l’imagerie et les autres domaines scientifiques : physique, chimie, biologie, médecine et bio-ingénierie. Cet IRM 11,7T pourra bénéficier à tous les chercheurs de la communauté de la recherche académique ou industrielle à réaliser leurs projets pouvant bénéficier de l’imagerie. Cela permettra aux chercheurs de CREATIS de poursuivre leurs travaux de développement de méthodes quantitatives avancées et transférer ces techniques et les expertises associées au bénéfice de tous.

Tractographie des fibres d’un cerveau de rat obtenu ex vivo par IRM de diffusion des molécules d’eau.

Durée d’acquisition d’environ 1h20

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 3 - 12 mai 2021